大東山巖體放射性異常查證及找礦中的意義

童宇

摘要:本次在系統收集物化探、地質等資料基礎上,確定了以花崗巖型鈾礦為主要調查類型,以三條北東向斷裂帶及其夾持區次級斷裂和已知鈾礦化為研究重點,進一步運用放射性物探手段總結了鈾礦化特征,圈定了能譜鈾異常點1處、異常帶5處,土壤氡異常點6處、異常帶9處,分量鈾異常帶3處。這些綜合異常峰值吻合度較好,查證了前人1∶5萬物化探異常疊加區位置的真實準確性,且經槽探工程驗證揭露較好鈾礦化,具有找礦意義。

關鍵詞:大東山巖體;鈾礦化點;土壤氡;能譜

1.區域物探特征

1.1航空伽馬場特征

根據1∶20萬航空伽馬測量成果,調查區位于航放二級成礦遠景區-xx成礦遠景區內,區內分布有一個二級高場片和幾個航空異常,處于江灣斷裂帶和大東山—貴東東西向構造帶交匯部位,相對伽馬高場主要在調查區西部巖漿巖接觸帶外帶的石炭系地層中,褶皺構造發育。在巖體中有xx礦床和一些礦點呈北東向展布。

1.2航空伽馬能譜特征

1∶5萬航空伽馬能譜解釋綜合成果預測圖顯示,在調查內圈定了U391~U401等11個遠景片,其中包括7個Ⅰ級遠景片、4個Ⅱ級遠景片;圈定了U50~U53等4個遠景區,其中包括1個Ⅰ級遠景區、3個Ⅱ級遠景區。這些遠景片、區主要分布在大東山東部巖體中,受大東山巖體主體與補體的接觸帶和北東向構造控制其展布形態,其中最大的遠景區U53-Ⅱ分布在xx鎮附近,面積大17.62km2,受xx斷裂及其分支構造控制,整體呈北東向展布。

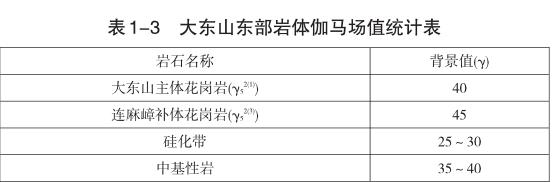

1.3伽馬場特征

1∶1萬伽馬普查測量成果顯示,該次工作發現異常點836個,異常帶44條,圈定了9個伽馬異常區(U-1~U-9)。伽馬異常點分布不均勻,主要為鈾釷混合異常,異常區展布形態總體呈北東東向或北東向展布,少量呈近南北向展布,嚴格受北東東向、北東向構造、近南北向構造裂隙控制;尤其是在主體和補體內外接觸帶附近伽馬異常值高、密度大。其中xx地區伽馬異常點最為集中,面積約8.23km2,受斷裂和補體接觸帶控制。

2.工作方法

2.1主要工作和目的

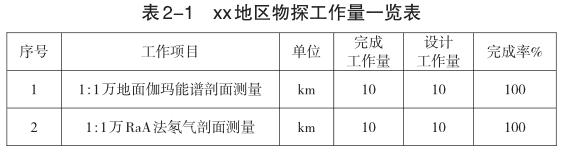

本次調查工作所運用的物化探手段,主要為地面伽馬能譜測量、土壤氡氣測量等綜合物化探工作,主要目的在于圈定淺—深部放射性異常的展布情況及成礦、賦礦有利地段,具體工作方法為1∶1萬伽馬能譜剖面測量10km;1∶1萬RaA法氡氣剖面測量10km(見表2-1)。

2.2綜合物探測量成果

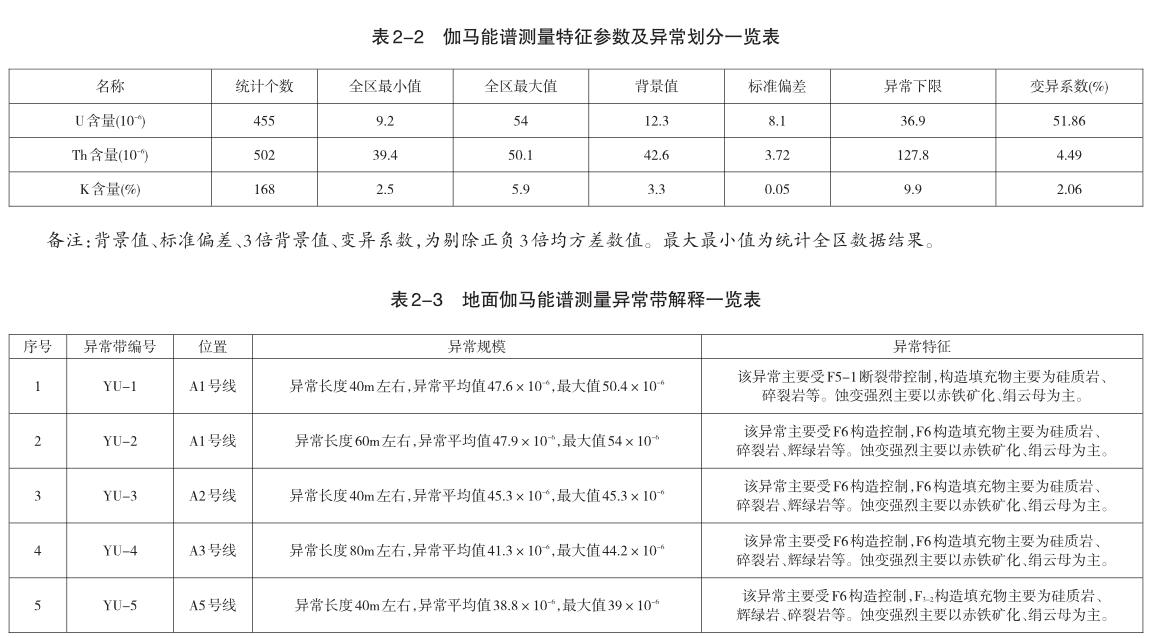

2.2.1能譜異常的圈定

根據《地面伽馬能譜測量規范》(EJ/T363-2012)。對本次野外測量數據進行室內資料整理和實地踏勘檢查,并結合前人物化探成果進行解釋。根據《鈾礦地質勘查成果分類分級》(EJ/T1213-2018)中異常劃分標準,確定異常暈(帶)劃分原則,采用3倍背景值作為異常下限,異常連續超過20m為異常帶,編號為YU-N,N為自然數,本次測量數據統計及異常劃分情況見表2-2,根據異常劃分標準,本次共圈定了能譜鈾異常點1處、異常帶5處見表2-3。

2.2.2 RaA法氡氣異常

對本次野外測量數據進行室內資料處理,并綜合前人物化探成果進行解釋,根據《氡及其子體測量規范》(EJ/T 605-91),采用5倍背景值作為異常下限,異常連續超過50m為異常帶,編號為YRn-N,N為自然數,本次共圈定土壤氡異常點6處、異常帶9處結果見表2-5。

3.3異常地段地段綜合物化探異常解釋成果

3.3.1西部異常地段綜合物探異常解釋成果

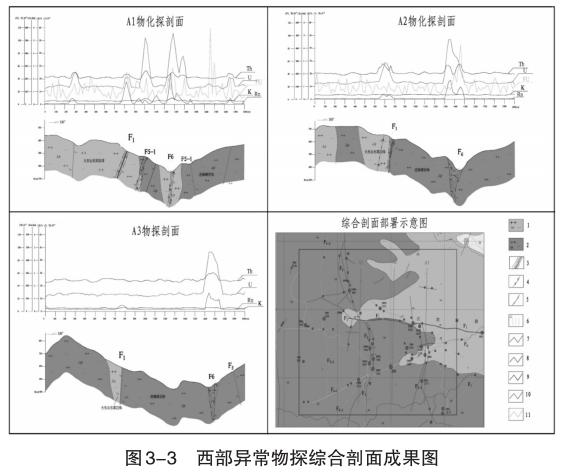

通過1∶1萬伽馬能譜剖面測量(A1、A2、A3)和1∶1萬RaA法氡氣剖面測量(A1、A2、A3),對分布在西部異常地段的1∶5萬伽馬總量U-1號異常區進行查證,目的是查明引起異常的原因和控制因素。通過本次測量得出成果如下:

根據西部綜合物探剖面異常圖(圖3-3)可以看出,該剖面的綜合異常主要受放溪水斷裂F6控制,該處綜合異常疊加吻合度高,異常值也高,推斷該條斷裂構造鈾成礦潛力大;其次江灣斷裂F1、F5-1斷裂中異常值也具增高,綜合異常疊加情況稍差,異常值也相對較低,推測該條斷裂構造在此處深部具有一定的鈾成礦潛力。通過地表調查和槽探查證也證實了放溪水斷裂F6中礦化蝕變強烈,局部可見鈾礦化出露地表,由此可進一步確認放溪水斷裂F6成礦潛力較大。

綜合以上物探方法完成的三級查證成果顯示,三種不同的方法異常峰值吻合較好,xx地區的1∶5萬物化探異常疊加區位置較為真實準確,從各項成果及地表路線地質調查和剝土進行二級查證認為,西部地段異常主要呈北東向帶狀分布,嚴格受斷裂構造控制,引起異常的構造主要以放溪水斷裂F6為主,其次為西部斷裂F1,通過地表路線調查和剝土揭露也得到了證實,西部異常地段主要含礦構造為放溪水斷裂F6硅化破碎帶,礦體主要在斷裂帶和輝綠巖脈疊加部位富集,xx斷裂F1在該地段含礦性較差,在個別次級斷裂與其復合部分稍好。

3.3.2東部異常地段綜合物探異常解釋成果

從物探綜合剖面(圖3-4)測量,異常峰值吻合較好,xx地區1∶5萬物化探異常疊加區位置較為準確,從各項成果及后期槽探進行二級查證認為,東部地段異常主要呈北東向帶狀分布,嚴格受構造控制,引起異常的構造主要以xxx斷裂分支構造F3-1、F3-2兩條斷裂帶,其次為F10-1斷裂帶,斷裂F10-1中雖然也有異常分布,但連續性差,異常值低,地表調查其構造中礦化蝕變也較弱,成礦前景較差,通過后期槽探揭露也得到了證實。故此認為東部地段主要含礦構造為F3-1、F3-2硅化破碎帶和輝綠巖脈,特別是F3-1與輝綠巖脈疊加部位礦化較為富集。

4.結論和意義

通過對前人研究成果的收集和分析得出,2個伽馬綜合異常區,2個航空伽馬能譜異常區,大東山南部的物化探異常基本都是呈北東向展布,嚴格受xx斷裂控制與xx斷裂夾持區的次級斷裂控制,且各類異常高度吻合,特別是構造復合部位和中基性巖脈疊加部位常為異常濃集中心;北部麻坑地段的物化探異常基本都是呈南北向展布,嚴格受船洞斷裂束(F11)等三組斷裂形成的網格狀構造控制,且各類異常疊加度較好,特別是構造交匯或錯斷部位為異常濃集中心。通過本次1∶1萬物化探綜合剖面進行的二、三級查證工作,證實了這些物化探異常區的圈定準確可靠,也進一步確定了這些異常主要是受斷裂構造中的鈾礦化引起的,成功查證了放射性異常,也為今后的找礦工作提供了物化探的方法手段,具有重要的意義。