安徽省碭山縣黃口地區油頁巖成礦地質條件及勘查技術路線

李華春

摘要:油頁巖勘查目前是我國一項重要的地質工作。油頁巖形成地質條件研究是地質勘查工作的前提,油頁巖的形成是古地理、古氣候和古構造等因素綜合作用的結果。

關鍵詞:油頁巖;古地理;古氣候;古構造;成礦地質條件;勘查技術路線

油頁巖是富含有機物的沉積巖,粒度小,主要成分為油母質,可提煉出液態油類。油母質被視為石油的替代品。

油頁巖的形成首先是具備豐富的有機質來源、良好的有機質保存條件,其次為形成后期的礦藏保存條件,而這些條件歸結起來又是古地理、古氣候和古構造等因素結合作用的結果。

本區為第四系全覆蓋隱伏地區,主要采取物探、鉆探、取樣分析三者相結合的勘查方法。

1.古地理條件

依據《黃口地區重力面積普查工作成果報告》,從《安徽省黃口地區布格重力異常平面圖》《河南省豫東—安徽省黃口地區構造略圖》可見,調查評價區屬黃口重力低異常區,后黃樓重力低,最小幅值小于-35毫伽,異常走向為東西向。說明本區是呈東西向沉積的凹陷,具備形成油頁巖盆地的條件。

小型斷陷湖泊,湖泊—沼澤類型的含油頁巖盆地在中國比較發育,主要形成于中國的新生代。本區古近紀較發育,屬湖泊相沉積。安徽省碭山縣北部勘查區煤炭普查2013年年底至2014年初施工的zk5-1孔,孔深835.00m~865.00m含油頁巖,含油率達6.4%,該油頁巖呈灰黑色,含有機質較多,為湖泊沉積的產物。根據鉆孔所見巖性分析與古近系可比,另在查區內施工的黃18孔在481.69m之下見到了古近系地層,在北部鄰區施工的173孔于512m之下和HX20孔454m之下均見到了古近系,在查區西部鄰區施工的黃3孔于640m之下也見到了古近系地層。為此在本區尋找與古近系有關的油頁巖是比較有利的。

2.古構造條件

黃口斷陷帶之后黃樓凹陷盆地,是在太康隆起、魯西南隆起的結合部位,符合劉招君所著《中國油頁巖》一書中新生代含油頁巖盆地形成夾持于太行山東斷裂和郯—廬斷裂之間,以河南省為主體的盆地群。

含油頁巖盆地的形成和演化受大地構造控制,是構造演化階段的產物。古近紀,由于印度板塊向西北方向推擠歐亞板塊,使歐亞板塊與太平洋板塊產生相對右旋的應力場。受這一應力場控制,郯廬、蘭聊—滄東和太行山東麓斷裂發生右旋張扭,斷面拉張開啟,巖漿上涌,地殼上部斷陷成盆,主干邊界斷裂派生出一系列次級斷裂;同時,在盆地中部一系列印支期東西向斷層發生構造反轉,成為控制坳陷和凹陷的重要斷層,形成了斷路較大的箕狀斷陷盆地,沉積了巨厚的古近系。我國中新生代含油頁巖盆地的形成夾持于太行山東斷裂和郯—廬斷裂之間的盆地群,該調查評價區地處郯—廬斷裂構造帶以西,產生一系列沿斷裂發育的斷陷盆地,黃口斷陷帶后黃樓凹陷、敬安凹陷等是屬本區域三級構造體系之一。

3.古氣候條件

油頁巖是一種富含有機質的巖石,主要由藻類及一部分低等生物遺骸或者高等植物殘體演化而成。大量藻類、低等生物和陸地植被的繁盛是油頁巖形成的基礎,而氣候又是控制地球表面外生作用和生物界繁衍的基本因素。因為氣候的變化,影響到沉積盆地中水體的酸堿度、含鹽度和氧化還原環境的變化,從而影響了沉積盆地中有機質的形成和分布。因此,古氣候也是沉積盆地控制油頁巖聚集的重要因素之一。通常,在溫暖濕潤條件下,植被條件穩定,降水量豐富。因此,一方面穩定的植被使無機碎屑物質供給較低帶入大量溶解的營養物質,大大提高了湖泊的初始生產力;另一方面,降水豐富容易形成深湖,具有長年穩定分層的特點,形成穩定的還原條件,有利于有機質的保存。因此,油頁巖形成的最有利古氣候條件組合為溫暖、潮濕的氣候特征。在中國氣候歷史中,具有多期的溫暖潮濕氣候旋回,這些旋回控制了陸相盆地油頁巖的多旋回發育,從而形成了中國石炭紀、二疊紀、晚三疊世、侏羅紀、早白堊紀、古近紀這幾個重要的油頁巖賦存期。

本調查評價區屬古近系油頁巖賦存期。

4.地球物理特征

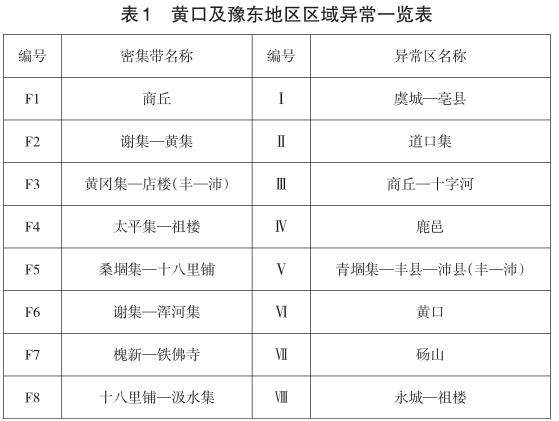

本區重力場被8條較大的等值線密集帶(見表1)分隔成為八個異常特征和組合規律各不相同的異常區,全區異常總體走向為東西向,但各異常區內的異常比較復雜,走向不一,有東西向(近東西向)、北西向、北東向、北北東向,顯示了本區復雜的構造行跡與其展布特征。

根據物性特征,將本區巖礦石分為古生界碳酸巖類、新生界碎屑巖類、巖漿巖類、鐵銅礦石、銅金礦化蝕變巖類等5種類型。各類巖礦石的物性及其物探異常特征見表2。

表2中5種類型巖礦石,均存在較大的物性差異。除新生界碎屑巖類外,其余4種類型巖礦石均與區內主要控礦要素有關。表明本區利用物探方法開展找礦工作具有地球物理前提。

5.以往工作研究程度與綜合評述

1959年5月至1962年10月,安徽省地質礦產局325地質隊在蕭縣黃口、碭山地區開展了大面積的煤炭地質快速普查工作,并提交了《安徽省蕭縣黃口地區普查鉆孔地質報告》。在黃口地區施工了29個鉆孔,僅3個鉆孔在碭山縣境內見二疊系煤系地層,其余鉆孔均見到新生界三疊系、侏羅系或古近系(黃18孔)地層,找煤工作效果不好。黃18孔位于蕭縣黃口附近(本次工作區東南角),孔深481.69m之下見到了古近系。是尋找古近系油頁巖有利線索之一。

1978年11月至1981年5月,地質部第四物探大隊461隊在黃口及豫東地區進行1∶100000重力面積普查工作,于1981年12月提交《黃口及豫東地區重力面積普查工作成果報告》。普查工作基本上了解了區域地質構造輪廓,進一步劃分了工區地質構造單元。區內不同走向的斷裂活動控制著工區內各級構造的形成和發展以及不同時代地層的沉積。本區的凸起和凹陷大多數為受斷層影響形成的斷塊凸起和凹陷,凹陷內沉積了較厚的中新生代陸相地層。沉積最厚的凹陷和次凹地區是尋找新生界含油圈閉構造的有利部位,而凸起區可以探索、尋找煤層氣構造。后黃樓凹陷為黃口斷陷帶的次一級構造單元,已揭露的古近系地層達2000m以上,是尋找油頁巖的有利構造部位。

1989年以來,安徽省地質礦產局325地質隊在工作區外圍蕭縣、碭山等地開展了較多的煤田地質勘查工作先后提交了《安徽省煤炭資源遠景調查報告》《安徽省蕭縣西部煤炭資源調查評價地質報告》《安徽省碭山縣朱樓勘查區煤炭詳查報告》,提交各類煤炭資源儲量達3億噸以上。

2014年1月,碭山縣周寨鎮陳樓施工的碭北ZK5-1鉆孔,該孔設計孔深為1500m,2013年8月份開工,2014年1月24日孔深為1088m。所見地層均為古近系界首組泥巖、粉砂巖,砂巖很少,地層產狀平緩(地層傾角均小于3°),水平層理發育。630.00m~853.00m為含鹽地段,巖芯表面為白色。835.00m~865.00m為灰黑色含油頁巖(油頁巖,850.00m含油率最高6.4%,超過6%的最低工業品位)見圖片Ⅰ。1035.00m~1088.00m富含鹽和硬石膏,呈互層狀,單層厚度 1cm~10cm,品位不詳(送過樣品,未出結果)。巖芯鉆機鉆進到該層位時能聞到油味,口能感到堿味。該區找到油頁巖及膏鹽資源是很有希望的。

6.勘查技術路線

本區為第四系全覆蓋隱伏地區,依1∶10萬重力異常圖為依據,擇優驗證。

(1)在調查評價區范圍內布設比例尺為1∶1萬三條重力剖面和同比例尺可控源電磁法(CSAMT)音頻,兩項同步進行。根據重力異常和電阻率異常,判斷凹陷的范圍和地層構造形、巖性特征、同時與區內ZK5-1孔進行對比研究,從中選取3個成礦有利部位進行布孔驗證。同時編制重力剖面圖,電磁異常剖面圖。

(2)在物探工作的基礎上布置三個鉆孔,并進行全部測井,了解地層層序,成礦層位,成因類型,物性特征。采集各類樣品。編制鉆孔1∶500綜合地質柱狀圖。

(3)分類采集各類樣品進行測試。對以上綜合分析地質成果進行驗證,修編地質圖。進行遠景儲量估算。

7.工作部署

(1)工作布置依據:

《固體礦產地質勘查規范總則》(GB/T 13908-2002)和《固體礦產資源/儲量分類》(GB/T 17766-1999)。

1981年12月提交《黃口及豫東地區重力面積普查工作成果報告》《安徽省黃口地區布格重力異常平面圖》《河南省豫東—安徽省黃口地區構造略圖》、黃18孔鉆孔資料、2013年施工的ZK5-1孔為依據。

(2)工作布置原則:

①從已知到未知,以礦找礦;

②從后黃樓凹陷中心往四周不斷展開,在已設探礦權區內暫不布置工作;

③采用一孔多用原則,以少的工作量取得最佳地質效果。

8.結論

本次研究了黃口地區油頁巖形成的古地理、古氣候和古構造等地質條件,可進行適當的地面物探和地質鉆探工作,為安徽省油頁巖的勘查工作提供新的突破。

參考文獻:

[1]《安徽省蕭縣黃口地區普查鉆孔地質報告》.安徽325地質隊. 1960. 10.

[2]《黃口及豫東地區重力面積普查工作成果報告》.地礦部第四物探隊(1981.12)

[3]《安徽省煤炭資源遠景調查報告》.安徽325地質隊. 1989. 6.