新街—紅石峽地區直羅組下段下亞段氧化帶特征及鈾成礦潛力分析

田棟棟

摘要:新街—紅石峽地區直羅組下段下亞段存在三種不同的氧化類型,紅色氧化、黃色氧化以及綠色氧化。紅色氧化帶的形成與中雞斷裂構造有關,具潛水氧化轉層間氧化特征;黃色氧化帶、綠色氧化帶氧化方向來自于東部,為較新的氧化,新構造運動使得砂體呈南北向帶狀出露,地表水沿砂體自東向西滲入,形成黃色、綠色氧化帶。結合研究區鈾成礦地質條件和鈾礦化特征分析,研究區中雞紅色氧化帶的南部、瑤鎮黃色氧化帶西北部、新街綠色氧化帶及其北西方向均具有較好的找礦前景。

關鍵詞:直羅組下段下亞段、氧化帶、鈾礦化

1.影響氧化帶發育因素

研究區發育三種不同的氧化類型,紅色氧化、黃色氧化和綠色氧化(圖1)。氧化帶的發育主要與研究區特有的構造特征、水動力特征、沉積相特征等因素有關。

1.1構造特征影響

研究區位于伊陜斜坡的東部。新構造運動使盆地東部以寬緩單斜向西及南西傾斜;盆地東緣直羅組下段被抬升,剝蝕作用加強,使得研究區東部直羅組砂體呈南北向帶狀出露,在露頭處地表水自東向西滲入,利于氧化帶的發育。在露頭處形成少量潛水氧化,向東部滲入,在砂體較發育的直羅組下亞段形成層間氧化。

航測資料顯示新街—中雞地段存在斷裂構造,含氧流體沿構造裂隙進入含水層,由潛水氧化轉為層間氧化。

1.2水動力特征影響

砂體原生沉積顏色以灰色為主,后生氧化為綠色、黃色、紅色。因含氧水的補給主要來自于地表水,地表水對地下水的補給作用,受季節影響明顯,補給較弱,水動力較差,因此氧化帶向西部的延伸距離有限,黃色氧化帶、綠色氧化帶的展布方向與剝蝕界線基本一致,氧化帶沿直羅組剝蝕邊界帶狀出露(圖1)。

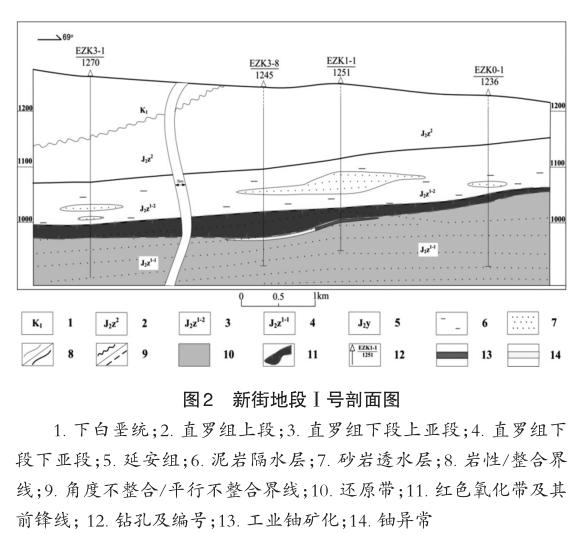

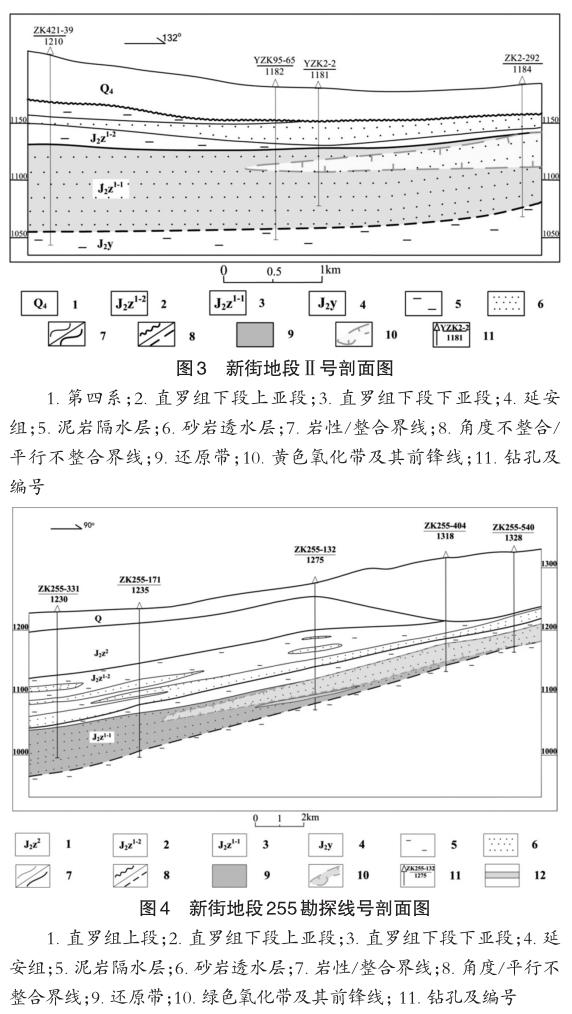

因水動力較差氧化帶垂向上位于砂體的上部,靠近西部氧化砂巖厚度減小,氧化帶剖面上呈現東厚西薄,呈楔狀產出(圖3、圖4)。

1.3沉積相特征影響

研究區外圍直羅組下亞段為辮狀河三角洲沉積,發育三條北西—南東向主干河道,河道砂體發育穩定,平面上展布規模大,連通性好,巖性上主要為泥巖、粉砂巖,隔水性好。受河道間泥巖隔擋層的影響,黃色氧化帶沿直羅組剝蝕界線發育具有不連續性。

Ⅰ號河道為研究區主河道,厚度大于80m的砂帶寬度可達2km~10km,呈北西向位于新街—瑤鎮一線,橫向上向南西、北東兩邊變薄。Ⅱ河道位于紅石峽地區,砂體厚度20m~40m,寬度2km~3km,較Ⅰ號河道砂體規模偏小,因此新街—瑤鎮地段Ⅰ號河道為氧化帶的發育提供了更大的空間,氧化帶向西部的延伸距離及寬度大于紅石峽地段。

三角洲沉積相砂體中泥巖隔擋層發育,砂體非均質性較強,表現在平面上泥巖隔擋層的規模及垂向上隔擋層的數量、厚度的多變性,改變了氧化流體的運移動力和運移方向,使氧化帶局部發生較大偏轉,研究區綠色氧化帶形態偏轉較大,前鋒線呈現蛇曲狀展布。

2.氧化帶特征

2.1氧化類型

根據鉆孔資料及地表露頭觀察,研究區灰色巖石中大致可識別出三種后生氧化類型:紅色氧化、黃色氧化和綠色氧化。

紅色氧化位于中雞地段,發育于直羅組下段下亞段砂體的上部。氧化砂巖呈紅色、褐紅色、紫色。

黃色氧化位于研究區東部直羅組剝蝕邊界的直羅組下段砂體的上部。氧化砂巖呈黃色、褐黃色。

綠色氧化位于大柳塔—新街一帶。巖石表現為綠色。

2.2氧化帶特征

2.2.1紅色氧化帶

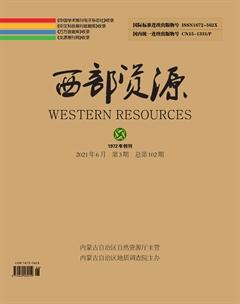

紅色氧化為潛水氧化(圖1),呈北西—南東向長橢圓狀產出,長軸約15km,短軸約3km,面積約45km2。氧化帶有向東、向南,氧化強度逐漸減弱,氧化深度變淺,厚度變小的特點(圖2),地層中的砂巖多氧化成紫色、紅色,而泥巖呈灰綠色或灰綠色帶紅色斑點,具有局部層間氧化特征;若砂巖中富有機炭、黃鐵礦等強還原劑,則氧化強度急劇減弱,再向東部、南部砂巖基本保持原來的灰色或灰綠色帶紅色斑點,因此氧化作用主要從西部或北部向東南部發育。

2.2.2黃色氧化帶

黃色氧化帶發育在研究區東部直羅組剝蝕邊界,發育規模相對較小,氧化帶前鋒線呈不連續的北東—南西向帶狀展布,位于瑤鎮地段與紅石峽地段(圖1)。

瑤鎮黃色氧化帶前鋒線總體呈北東—南西向展布(圖1),前鋒線長約35km,含氧水來自南東、東部,氧化帶寬度2km~15km(距東部直羅組剝蝕邊界),平均7km左右。

剖面上呈薄層狀或厚度變化較大的楔狀產出(圖3),南東部氧化砂體厚度大,如ZK473-296孔含水層砂體厚47.6m,而黃色砂體厚29.4m。到北西部的ZKY0-39孔含水層砂體厚72.4m,氧化砂體厚2.1m,在不到10km的范圍內,氧化厚度變化較快,氧化砂巖厚度1.3m~40.7m,平均為17.9m,氧化砂體與含礦含水層平均厚度比為0.29,氧化強度較弱。

2.2.3綠色氧化帶

綠色氧化帶分布在研究區大柳塔—新街一帶,氧化帶前鋒線主要呈北西—南東向蛇曲狀展布,長約150km,氧化帶寬度10km~45km。受地層產狀、沉積相影響,氧化方向多發生偏轉。

剖面上氧化帶主要發育于直羅組下亞段砂體的上部(圖4),砂巖呈綠色、灰綠色,巖石中可見殘留的紅色、黃色氧化斑點。

3.研究區鈾成礦潛力分析

3.1鈾礦化特征

研究區鈾礦化主要分布于新街—瑤鎮地段,鈾礦化均位于直羅組下亞段砂體。

上部(圖2、圖4)。礦化具有厚度小、品位低的特點,一般厚度0.2m~0.5m,品位0.0055%~0.0181%,工業孔EZK1-1厚度最大為1.38m,品位最高為0.0341%。

鈾礦化平面上具有分布較散、局部集中的特點,主要集中于紅色氧化帶控礦的中雞地段,以及黃色氧化帶控礦的瑤鎮地段,受角洲沉積相較強的砂體非均質性影響,綠色氧化帶中鈾礦化較分散,在大柳塔東部到新街西北部均有見到(圖1)。

3.2鈾成礦潛力分析

根據氧化帶的形成機理,研究區鈾礦化的形成分為兩種,受紅色潛水氧控制的鈾礦化,以及受黃色、綠色層間氧化控制的鈾礦化。

(1)紅色氧化帶

紅色氧化帶形成于東部抬升之前,因水動力較弱,氧化砂體厚度較小(圖2),氧化流體提供鈾源相對較小。氧化流體上游因氧化能力較強,不利于鈾礦的富集,因此紅色氧化帶最佳成礦區位于氧化流體的中下游部位。紅色氧化帶南部砂體厚度大,氧化流體向南部運移能力較強,因此在氧化帶南部有利于鈾礦化的富集(圖1,A區),可作為下一步找礦工作的重點區域。

(2)黃色氧化帶

黃色氧化帶氧化時間較短、遠源巖性—巖相變化大及成巖度較高等因素的影響,黃色氧化帶寬度較小,氧化強度較弱,鈾礦化強度亦較弱,難以形成規模以上的鈾礦化(體)。

瑤鎮地段位于主干河道下游,西北方向氧化強度大于西南方向,目前已施工鉆孔中西北部氧化帶中見多個鈾異常孔,而在其北部具有相同成礦機理的綠色氧化帶施工鉆孔中見鈾礦化孔(ZK255-132),因此瑤鎮黃色氧化帶西北部具有較好找礦前景(圖1,B區)。

(3)綠色氧化帶

綠色氧化帶位于主干河道的東北方向,砂體厚度、形態變化大,砂體非均質性較強。根據已施工鉆孔數據統計,綠色氧化帶C區砂體形態變化大(圖1),非均質性強,目前已有良好的鈾礦化顯示,因此具有一定的成礦潛力。

新街地段鈾礦化受來自東部的綠色氧化控制。因其西部施工鉆孔較少,巖石地球化學環境不詳,可能存在來自于北西方向的氧化流體,受砂體形態的變化,運移方向在此向南偏移,在氧化流體的北東方向形成灰色殘留,富集成礦。因此該礦化的西部及南部位具有一定的成礦潛力(圖1,D區)。

4.結論

新街—紅石峽地區直羅組下段下亞段存在三種不同的氧化類型,紅色氧化、黃色氧化,以及綠色氧化。其特征受研究區構造特征、水動力特征、沉積相特征等因素的影響。紅色氧化形成與中雞斷裂構造有關,具潛水氧化轉層間氧化特征;黃色氧化帶、綠色氧化帶的發育與新構造運動有段,氧化方向來自于東部,為較新的氧化。結合研究區鈾成礦地質條件和鈾礦化特征分析,研究區中雞紅色氧化帶的南部、瑤鎮黃色氧化帶西北部、新街綠色氧化帶及其北西方向具有較好的找礦前景。