廣西賀州市初洞銀金礦床地質特征及成因探討

楊龍

摘要:廣西賀州市初洞銀金礦床位于楊子克拉通之大瑤山陸緣裂沉降帶(Pt3-Pz1)的北東端,南嶺東西向復雜構造帶中段與湘南經向構造帶南端交匯部位,是桂東金銀成礦帶的重要部分。文章通過對廣西賀州市初洞銀金礦成礦地質特征進行闡述,并對礦床成因進行分析,為下一步找礦工作指明方向。

關鍵詞:初洞銀金礦床;地質特征;礦床成因;廣西賀州市

1.區域地質背景

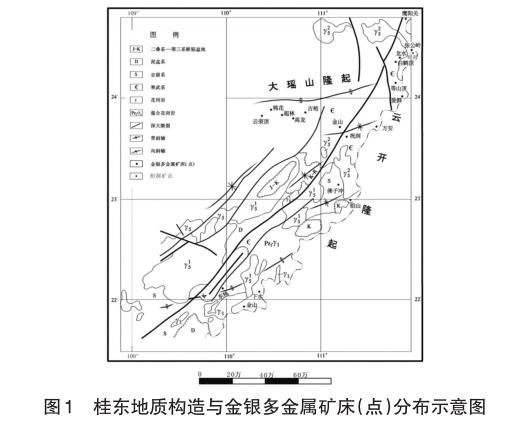

本區所處大地構造位于楊子克拉通之大瑤山陸緣裂沉降帶(Pt3-Pz1)的北東端,南嶺東西向復雜構造帶中段與湘南經向構造帶南端交匯部位,是桂東金銀成礦帶的重要部分。根據廣西地質歷史演變特點和構造變動結果,揚子板塊為本區一級構造單元。大瑤山東西向隆起屬南嶺緯向復雜構造帶組成部分,是桂東金礦化主要集中區;云開大山是兩廣間的一條北東向山脈,稱云開隆起,是我國南方金銀多金屬礦化集中區。本區二級構造是位于大瑤山隆起帶東緣,云開隆起帶北西緣,為桂東金礦成礦帶與桂東南金銀多金屬成礦帶重疊、交匯部位,成礦條件優越。

1.1地層

區域地層主要有震旦系下統鷹陽關組第三段Z1-3、寒武系水口群清溪亞群∈sh1、寒武系水口群邊溪亞群∈sh2等。區內地層主要以∈sh1地層為主,由一套輕變質砂頁巖及其互層組成,夾硅質巖及石英粉砂巖。根據不同巖性組合,分為四段。區內由西到東出露2~4段,厚度大于1200m。

1.2構造

區域內構造活動強烈,經歷了加里東、印支、燕山及喜山四個構造期,導致區域構造的錯綜復雜。加里東期構造主要形成線形排列緊密褶皺,并伴隨褶皺隆起形成基底斷裂,對區內巖漿巖及金銀等成巖成礦活動起控制作用。印支期構造以形成開闊箱形褶皺為主,斷裂構造也較發育,并具有多向性,主要有北西向、南北向和北東向等。奠定了本區的構造骨架。燕山期構造以斷裂發育為其特點,構造線以北東向及北西向為主。喜山運動微弱,僅引起下第三系地層局部褶皺及小規模斷裂。水政頂倒轉復式背斜,位于測區西部古板嶺—水政頂一帶,呈南北向展布,東翼被大寧巖體吞沒、龍水斷層縱切,為一不完整褶皺。褶皺核部和東翼斷裂帶中有含銀金石英脈穿插。區內斷裂構造主要包括南北向、北北東向、北西向三組構造;南北向水政頂倒轉復式背斜,龍水—三郎沖和冷水沖北北東向斷裂和控制大寧巖體分布的北西向基底斷裂組成本區主要構造骨架,龍水金礦床、冷水沖金礦床和白鶴頂金礦點受北北東向斷裂控制,張公嶺、初洞銀金礦床受北西向斷裂控制。

1.3巖漿巖

區域出露巖體主要是大寧巖體,為巖基狀多期次復式侵入體。沿北西向基底斷裂侵入,呈啞鈴狀,廣西境內出露面積320km2。北西與燕山期的姑婆山巖體毗連,南東部與燕山期的金雞頂(連陽)巖體相接,主要巖性為似斑狀二長花崗巖,次為石英閃長巖,主體同位素年齡為383ma~ 445ma,屬加里東期。在田坳,初洞一帶巖體中尚見層理清晰的砂、板巖殘留體,經測定,大寧巖體為同熔花崗質巖漿沿區域性大斷裂侵入形成,屬“S”形花崗巖類。

1.4變質作用

區內除普遍經受區域變質作用外,還有構造動力及巖漿熱液作用的疊加,硅質巖變為石英巖,泥質砂巖變為含綠泥石的灰綠色變質砂巖,泥質砂巖與頁巖的千枚巖化,云母類礦物的增多,炭質頁巖的石墨化和巖石結構的改變都較明顯。近礦圍巖蝕變有硅化、黃鐵礦化、褪色化及碳酸鹽化等,蝕變寬度多在0.1m~1.00m范圍內。黃鐵礦化、硅化及石墨化與成礦關系密切,是良好找礦標志。

動力變質巖主要沿區內深大斷裂分布,主要巖石類型有構造角礫巖、碎裂巖、糜棱巖。

2.礦區地質特征

2.1地層

礦區內出露地層較為簡單,主要為第四系(Q)殘坡積層,分布于礦區中部,沿南北向河流分布。

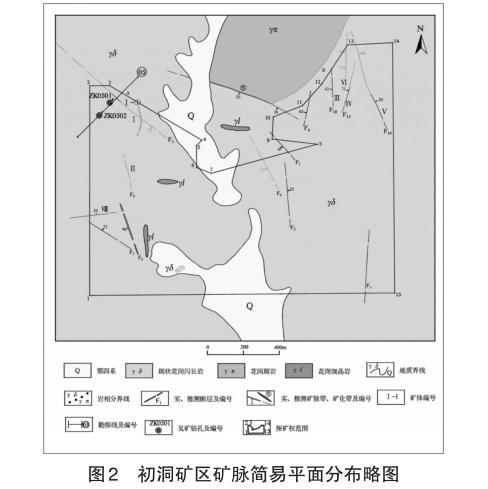

2.2構造

本礦區構造帶為張公嶺斷層破碎帶在本礦區延伸,產于大寧巖體的似斑狀二長花崗巖中,具多階段活動特征,具有相互平行,成組產出的特征,是銀金礦體的賦存體,其中F1、F3、F5及F7主要為北西走向斷層破碎帶組;F8、F10、F12、F14、F16、F2、F6及F4為近南北走向斷層破碎帶組,F8、F10、F12、F14及F16為含礦斷層破碎帶;主要斷層分述如下:

(1)F3斷層:為礦區主要含礦構造斷層,北西走向,傾向南西,長約400m,傾角70°~85°,主要由破碎似斑狀二長花崗巖角礫、石英、方解石等組成,斷層局部中含有條帶狀黃鐵絹英巖脈,黃鐵礦化、鉛鋅礦等。(2)F7斷層:北北西走向,傾向北東,長約300m,傾角46°,主要由破碎似斑狀二長花崗巖角礫、石英、方解石等組成,硅化較強。(3)F2斷層:近南北走向,傾向東,長約200m,主要由石英、構造角礫巖組成,傾角53°。(4)F12斷層:為礦區主要含礦構造斷層,近南北走向,傾向西,長約200m之間,傾角71°,主要由破碎似斑狀二長花崗巖角礫、石英、方解石等組成,斷層局部中含有條帶狀黃鐵絹英巖脈,少量黃鐵礦化、毒砂等。(5)F14斷層:為礦區主要含礦構造斷層,北西西走向,傾向東,長約400m之間,傾角傾角45°~80°,主要由破碎似斑狀二長花崗巖角礫、石英、方解石等組成,斷層局部中含有條帶狀黃鐵絹英巖脈,少量黃鐵礦化、毒砂及方鉛礦等。

2.3巖漿巖

礦區出露的大寧巖體為巖基狀多期次復式侵入體,沿北西向基底斷裂侵入,呈啞鈴狀,主要巖性為似斑狀二長花崗巖,為礦區主要賦礦巖性。同時還發育花崗細晶巖、花崗斑巖。

2.4變質作用

礦區遭受多期次構造動力及巖漿熱液疊加作用,常見有硅化、角巖化、綠泥石化、絹云母化、黃鐵礦化等。其中黃鐵絹英巖化—硅化與銀、金成礦關系密切。

3.礦床地質特征

3.1礦脈特征

通過本次工作,在區內共發現含礦脈有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ共8條,礦脈產于似斑狀二長花崗巖中張性斷層破碎帶里,屬于熱液沿斷層破碎帶侵入充填成礦,嚴格受斷層控制,礦脈主要由碎裂狀似斑狀二長花崗巖、煙灰色石英脈、黃鐵礦及鐵質氧化物組成,含礦脈帶產狀和斷層一致,兩側圍巖普遍受熱液侵入烘烤蝕變,發白,高嶺土化、硅化、黃鐵礦化、高嶺土化等。

區內各礦脈特征分述如下:

Ⅰ號礦脈:位于礦區北西角,產于F3斷層中,嚴格受斷層控制,產狀和斷層一致,北西走向,傾向南西,長400m,控制斜深300m,寬約1m,產狀220°∠78°,礦脈主要由破碎似斑狀二長花崗巖角礫、泥質,石英、方解石等組成,帶中含有條帶狀黃鐵絹英巖脈,黃鐵礦化、局部鉛鋅礦化較好。

Ⅱ號礦脈:位于礦區西部,產于F8斷層中,嚴格受斷層控制,產狀和斷層一致,北西走向,傾向西,長125m,寬0.70m,平均產狀275°∠70°,脈體主要由破碎似斑狀二長花崗巖角礫、泥質、石英等組成,帶中含有褐鐵礦化。

Ⅲ號礦脈:位于礦區北東角,產于F10斷層中,嚴格受斷層控制,產狀和斷層一致,近南北走向,傾向西,寬0.66m,產狀268°∠42°,脈體主要由石英組成,細條石英脈穿插在巖體中,帶內黃鐵礦化較強,肉眼可見方鉛礦顆粒,及少量毒砂。

Ⅳ號礦脈:位于礦區北東角,產于F12斷層中,嚴格受斷層控制,產狀和斷層一致,北東走向,傾向北西,控制長約90m,寬0.77m~0.85m,產狀286°∠71°,脈體主要由破碎似斑狀二長花崗巖角礫、石英等組成,含有透鏡狀黃鐵絹英巖脈,絹英巖脈不是很穩定,部分可以看見少量毒砂。

Ⅴ號礦脈:位于礦區北東角,產于F14斷層中,嚴格受斷層控制,產狀和斷層一致,長約320m,北西走向,傾向北東東,寬0.76m~2.34m,產狀75°∠80°,含有條帶狀黃鐵絹英巖脈,黃鐵礦化較強。

3.2礦石質量

3.2.1礦石物質組分

礦區礦石由金屬礦物和非金屬礦物兩部分組成。金屬礦物主要有黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦,其次為毒砂,含有少量黃銅礦、銀金礦、硫銀礦、自然銀、深紅銀礦等。脈石礦物有石英,少量絹云母、方解石、長石、綠泥石等。

3.2.2礦石主要化學成分及伴生組分

礦區礦石以銀金礦、硫銀礦、自然銀、深紅銀礦等為主,主要有用金屬元素為Ag、Au,主要伴生元素為Pb、Zn。

3.3礦石結構構造

3.3.1礦石結構

①粒狀結構:礦石中的硫化礦物呈自形,半自形及他形粒狀結構。②壓碎結構、交代殘余結構:早期黃鐵礦、毒砂受力作用而破裂,后期被晚期形成的閃鋅礦交代形成交代殘余結構。

3.3.2礦石構造

①侵染狀構造:銀金礦和硫化物在礦石中呈星散狀分布,構成侵染狀構造。②塊狀構造:黃鐵礦、鉛鋅礦硫化物集合體在礦脈局部分布,構成致密塊狀礦石。

3.4礦石類型

初洞礦區主要為銀金硫化物礦石為主,主要由石英和金屬硫化物膠結組成,同時伴生鉛鋅硫化物礦石,屬于張性破碎帶熱液充填成礦,地表及淺部0m~10m垂深多為氧化帶或混合帶,金屬硫化物多已氧化流失,破碎帶中塊狀或脈狀硫化礦地表氧化后形成鐵帽。

3.5圍巖蝕變

含銀金脈帶厚度多為0.3m~2m。含銀金脈帶頂、底板均為似斑狀二長花崗巖,一般蝕變為灰白色,硅化較強,巖石變得堅硬,黃鐵礦化較強,部分取樣分析,含金礦化。

4.礦床成因、控礦因素及找礦標志

4.1礦床成因

本礦區屬于張公嶺礦田范圍內,成礦條件與張公嶺相似,查閱204隊七八十年代資料及通過本次工作對礦床認識,初步認為:本礦區屬于大寧巖體范圍內,與大寧巖體成礦密切相關,大寧巖體系沿基底斷裂侵入,在巖體分異演化的作用下,使似斑狀二長花崗巖中Au、Ag、Pb、Zn等有用元素活化遷移,區內成礦前期為斷裂活動,構造處于相對發育,成礦熱液通過斷裂侵入,成礦后期則變成脆性斷裂活動,含礦熱液以沿似斑狀二長花崗巖復合張性斷裂破碎帶中進行熱液蝕變交代聚集成礦,因此,初洞礦床成因與張公嶺礦床一樣,都屬于產于似斑狀二長花崗巖中的中低溫熱液破碎帶蝕變巖型銀金鉛鋅多金屬礦床,成礦元素主要來源于巖漿熱液。

4.2主要控礦因素

通過對礦區工作,分析礦區內含礦脈帶和銀金礦體的基本地質特征,初步總結控礦因素有初洞銀金礦化破碎帶產于似斑狀二長花崗巖中,成礦與巖體侵入有關,晚期成礦熱液通過斷裂侵入形成礦化體,主要受北西向、近南北向斷裂制約,而礦脈則產于破碎帶內,嚴格受北西向、南北向斷裂構造帶控制,其產狀和斷裂帶產狀一致。

4.3主要找礦標志

(1)礦區的北西走向、南北走向兩組斷裂帶,是本區銀金鉛鋅多金屬礦主要容礦賦礦構造,是找礦的重要構造標志。(2)花崗二長巖硅化強的地段,特別是灰白色的蝕變強的似斑狀二長花崗巖,往往是熱液侵入蝕變而成,是重要的找礦標志。(3)似斑狀二長花崗巖,風化后殘破積層較厚,地勢平緩,而礦區硅化破碎的礦脈主要由硅化似斑狀二長花崗巖和石英組成,耐風化,經風化后常形成陡壁、突起的正地形,是找礦的地貌標志。(4)地表見有強烈褐鐵礦化(鐵帽)及硫化礦氧化后留下蜂窩狀流失孔,是找礦的直接標志。(5)張公嶺成礦帶在清朝時期就有人開采,后續不斷有民采,礦區民窿是直接找礦標志。(6)化探異常標志:土壤地化剖面測量工作圈定的化探Au、Ag、Pb、Zn元素綜合異常,濃集中心較明顯,是指導找礦的良好標志。(7)地表硅化破碎帶中含有煙灰色石英、毒砂、黃鐵礦,部分地段含有方鉛礦、閃鋅礦,當這些硫化物呈細脈狀、塊狀及浸染狀聚集共生時,往往標志Au、Ag礦體的存在。

參考文獻:

[1]孫華山,曹新志,袁立川,等.龐西垌銀礦區控礦斷裂地質特征及其形成演化[J].金屬礦山, 2007(4): 39-43.

[2]王祖偉.蝕變構造巖型銀金礦床地質地球化學及資源潛力—對粵西龐西垌—桂東南金山銀金礦帶的解剖(博士學位論文,導師:涂光熾院士和周永章研究員)[D].廣州:中國科學院廣州地球化學研究所, 1998.

[3]孫華山,曹新志,張科.粵西北龐西垌銀(金)礦床控礦斷裂特征與斷裂控礦規律[J].地質找礦論叢, 2005, 20(3): 161-165.

[4]王祖偉,周永章,等.粵桂邊境龐西垌—金山銀金礦床成礦條件與形成機理[J].中山大學學報;自然科學版, 2002, 41(3): 81-85.

[5]王祖偉,吳家勇.粵西龐西垌—桂東南金山銀金成礦帶晚燕山期花崗巖的性質與成[J].巖石礦物學雜志, 1998, 17(2): 97-103.