大明寶鈔

屈夢夏

早在至正二十一年,朱元璋未即位前,就在應天府鑄造“大中通寶”錢,也是明朝發(fā)行最早的銅錢;即位后,開始鑄造“洪武通寶”。也就是說,在明朝洪武年間的行用錢為大中通寶和洪武通寶,但與此同時還有另一種貨幣也在流通,那就是“大明寶鈔”——明朝官方發(fā)行的唯一紙幣。

明朝初期,一方面由于沒有足夠的銅料制造銅錢,政府責令民間出銅,社會矛盾尖銳。另一方面,鑄錢較笨重且低廉,不利于遠程貿易。于是朱元璋在學習元朝制鈔的基礎上,于洪武七年設立了寶鈔提舉司。于洪武八年正式下令:造大明寶鈔,為通行貨幣。

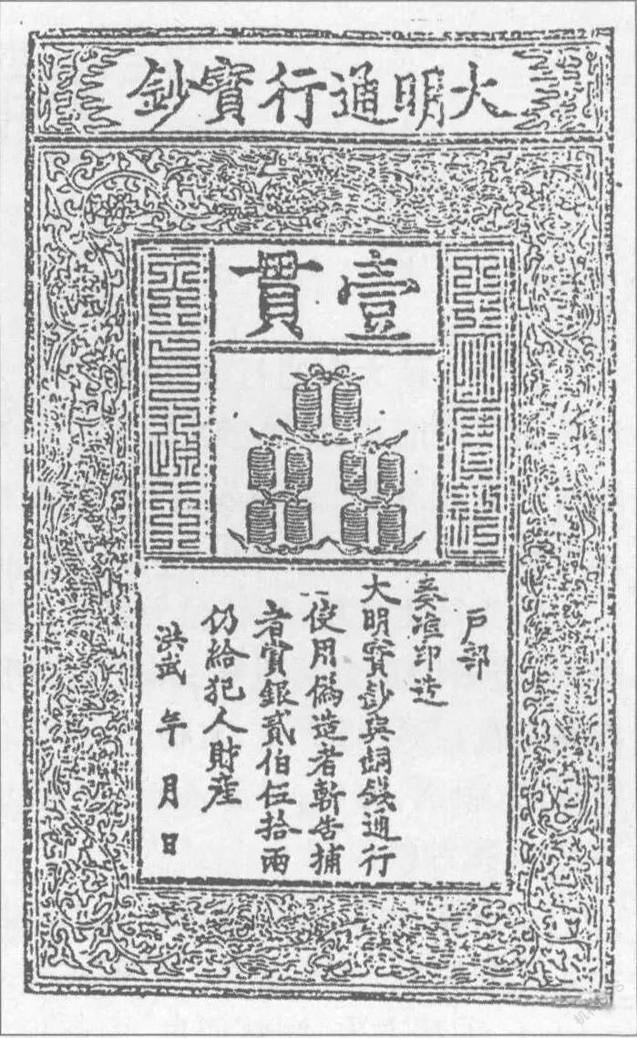

大明寶鈔是我國迄今為止票幅面最大的紙幣,票幅尺寸大致為338毫米×220毫米,印鈔材料為桑皮紙,票面的上端有“大明通行寶鈔”六個漢字,中部頂端標注面值,其下為對應數(shù)量的銅錢圖案,兩側分別為篆書“大明寶鈔”“天下通行”字樣。中下端印“戶部奏準印造大明寶鈔與銅錢通行使用,偽造者斬,告捕者賞銀貳佰伍拾兩,仍給犯人財產。洪武×年×月×日”。寶鈔四周飾以龍紋及海水圖案。寶鈔面值為六種:壹貫、五百文、三百文、二百文、一百文。

為了推行大明寶鈔的流通使用,朱元璋特立頒布了法律條令,禁止民間使用金銀進行交易,并且強制讓百姓手中的金銀兌換成寶鈔。按照當時的比價,一貫寶鈔,能夠兌換一兩白銀;四貫寶鈔,則能夠兌換一兩黃金。除此以外,為了防止民間制造假鈔,影響寶鈔的正常流通,明朝政府還特意使用了特殊的防偽措施,比如加蓋鈔印,并且制定嚴厲的措施打擊制造假鈔的行為。洪武二十七年,政府下令禁用銅錢,自此寶鈔成為唯一流通的貨幣。

大明寶鈔的發(fā)行從未建立準備金制度,即大明寶鈔的印制、發(fā)行、流通和使用完全依賴于國家政治權力的強制性執(zhí)行,而非以某種金屬或資產作為發(fā)行準備。且明政府把超發(fā)紙幣作為彌補財政虧空的手段并加以濫用,致使紙幣惡性膨脹,最終導致寶鈔制度崩壞。到明朝正德年間,流通了近130年的大明寶鈔徹底退出了歷史的舞臺。

如今,大明寶鈔作為存量稀少且極具代表性的古代紙幣,其收藏價值日益凸顯,尤以壹貫面值的最有價值。