永定礦區典型煤礦土壤重金屬污染特征研究

林臻楨

(福建省華廈能源設計研究院有限公司,福建 福州 350001)

0 引 言

目前,針對土壤重金屬污染機理及遷移轉化特征[1-3]、受污染土壤的評價[4-8]、土壤污染修復治理[9-13]等方面的研究工作已大量開展,煤礦開采產生大量廢水、粉塵、煤矸石等廢渣未經處理外排,對土壤中重金屬的遷移和富集產生直接或間接的影響[14-15],進而影響到人體健康安全,因此有必要對礦區土壤的重金屬污染程度進行評價。

龍巖是福建最大的產煤市,其煤炭產量和儲量占福建的一半以上,其中龍巖新羅區、永定區是中國第一批重點產煤縣,開采歷史悠久。永定區位于福建省西南部,已探明礦物有45種,資源儲量的礦產地85處。根據《龍巖市永定區礦產資源總體規劃(2016-2020年)》,2015年永定區共設置采礦權115個,其中煤炭礦山46個,永定區煤礦重點開采區主要分布在永定區東北側的六個鄉鎮包括高陂鎮、虎崗鄉、培豐鎮、坎市鎮、撫市鎮和龍潭鎮。因此,本研究于2017年選取永定區3個煤礦為主要調查對象,對礦區土壤重金屬的污染程度、水平分布和潛在生態風險等進行分析探討,明確該開采區土壤重金屬污染的狀況和分布特征,為土壤資源的管理和持續利用提供科學依據。

1 研究區域概況

龍巖永定區東南部的土壤類型發育較齊全,共有6個土類,14個亞類,52個土屬。土壤中壤土占89.68%,其他砂土、砂壤土、粘壤土占10.32%,耕層比較薄,大多數在15~20 cm之間,有機質含量在2%以上的占90.9%。

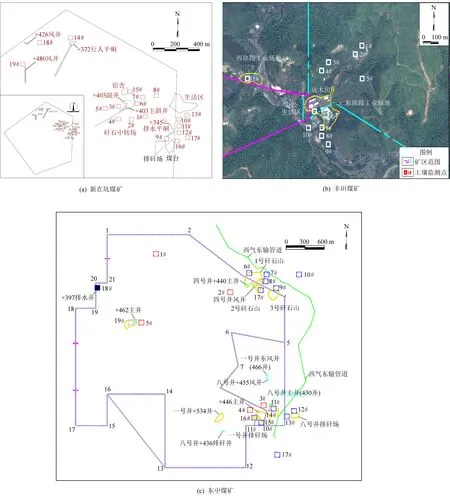

本次研究根據礦區開采規模、年限、地理位置,選擇3個典型煤礦(詳見圖1):東中煤礦1958年開采,開采規模為300 000 t/a,位于永定區煤炭重點開采區的東部,開采深度800~-250 m標高,礦區面積8.653 0 km2;豐田煤礦1993年開采,開采規模為60 000 t/a,位于永定區煤炭重點開采區的中部,礦區面積1.925 km2,開采深度0~-600 m標高;新在坑煤礦2012年開采,開采規模為90 000 t/a,礦區面積3.951 1 km2,開采深度0~-650 m標高,位于永定區煤炭重點開采區的北部。

圖1 研究區地理位置圖Fig.1 Geographical location map of the study area

2 材料與方法

2.1 樣品采集與制備

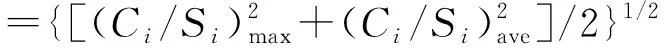

樣品采集方法主要依據以下原則:原煤樣品的采集由生產礦井內不同開采煤層取多個等量的小份合并制成混合樣,每個煤礦采集一個原煤樣品,采用涂蠟法封存;結合《土壤環境監測技術規范》(HJ/T 166—2004)中土壤樣品采集布點原則和礦區所處的地理位置,考慮自然地理特征、研究區植被、礦界范圍、礦山作業活動區,采取分塊隨機法進行調查,礦區主要分為上游林地、下游林地、作業區、生活區四個區域,每個采樣單元按照梅花形布點法布設5個采樣點,用取樣器采集表層土壤(0~20 cm)各1 kg左右,混勻后用四分法取1 kg土壤作為該點的混合樣,貼好標示并記錄樣方周圍環境和植被覆蓋等情況。本次研究共采集土壤93份,其中新在坑煤礦35份,東中煤礦30份,豐田煤礦28份,各煤礦采樣布點圖詳見圖2。土壤樣品在室溫下自然風干,剔除砂石、植物根系等雜質,經瑪瑙研缽研磨后過100目篩,然后密封保存。

圖2 采樣布點圖Fig.2 Sampling distribution diagrams

2.2 樣品測定與分析

土壤樣品采用HNO3-HCl-HClO4進行微波消解,樣品的測定均參照相關國家標準:Cd和Pb參照石墨爐原子吸收分光光度法(GB/T 17141—1997),Zn和Cu參照火焰原子吸收法(GB/T 17138—1997),Cr參照火焰原子吸收法(HJ 491—2009)。原煤樣品采用硫酸硝酸法進行浸提,參照國家標準GB 5085.3—2007進行測定分析。純水器為SZ-93自動雙重純水蒸餾器,微波消解儀為屹堯WX-6000,翻轉式振蕩裝置為康氏振蕩器,原子吸收分光光度計為島津AA-6300C。

2.3 質量保證與控制

分析過程中試劑均為優級純,并用國家標準土壤樣品(GBW07454(GSS-25))、空白和20%平行樣進行質量控制,測定結果在國家標準土壤樣品的誤差允許范圍內;平行樣誤差在10%范圍內,測定結果的精確度符合研究要求。

3 評價方法

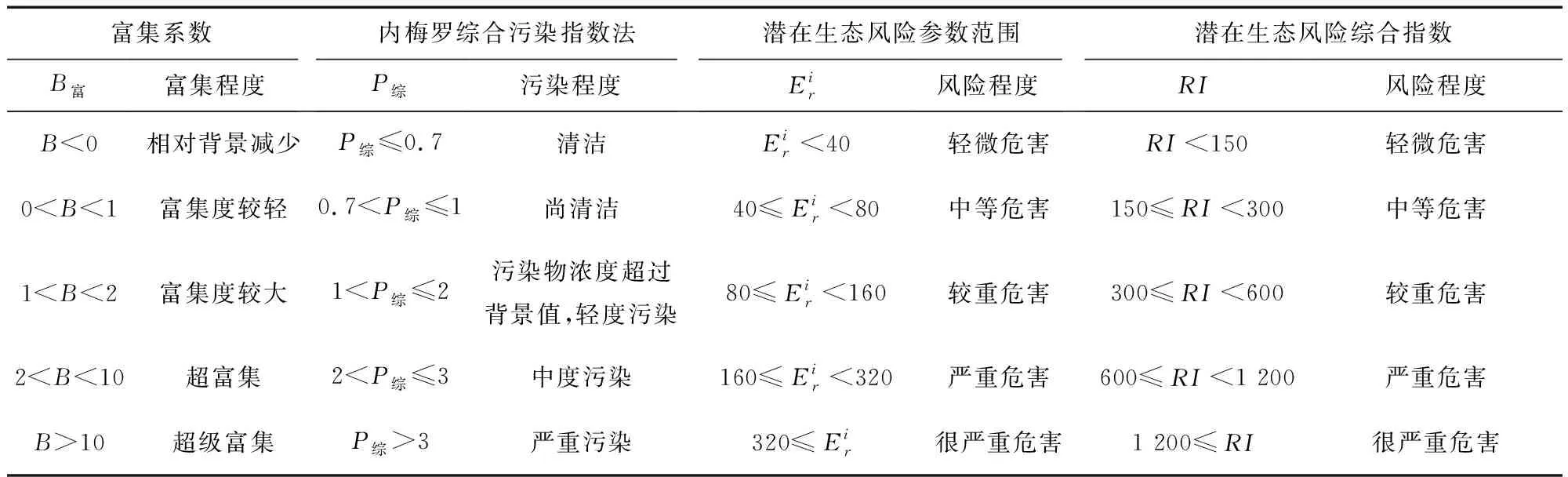

目前,土壤重金屬污染程度評價和風險評估方法很多,較為常用的有單因子指數法、內梅羅綜合污染指數法、加權平均綜合法、地質累計指數法(Muller指數)、潛在生態風險指數法(Hakanson法)、富集系數法、累積性評價等[16-18]。本次研究選取富集系數法、內梅羅綜合污染指數法和潛在生態風險指數法作為評價方法。

3.1 重金屬污染物富集系數

B富=Ci/C背景-1

式中:B富為富集系數,反映土壤重金屬富集情況;Ci為i重金屬的實測含量值;C背景為區域土壤背景值。

3.2 內梅羅綜合污染指數法

式中:Pi為第i種重金屬的單項污染指數;Ci為i重金屬的實測濃度;Si為i重金屬的評價標準值或參考值,參照福建省土壤背景值[19],Cd、Pb、Zn、Cu、Cr的背景值分別取0.054、34.9、82.7、21.6、41.3 mg/kg;(Ci/Si)max為i重金屬的單項污染指數最大值;(Ci/Si)ave為i重金屬的單項污染指數的平均值。

3.3 潛在生態風險指數法

表1 評價方法及相應評價標準

4 結果與討論

4.1 研究區與福建省土壤背景值比較分析

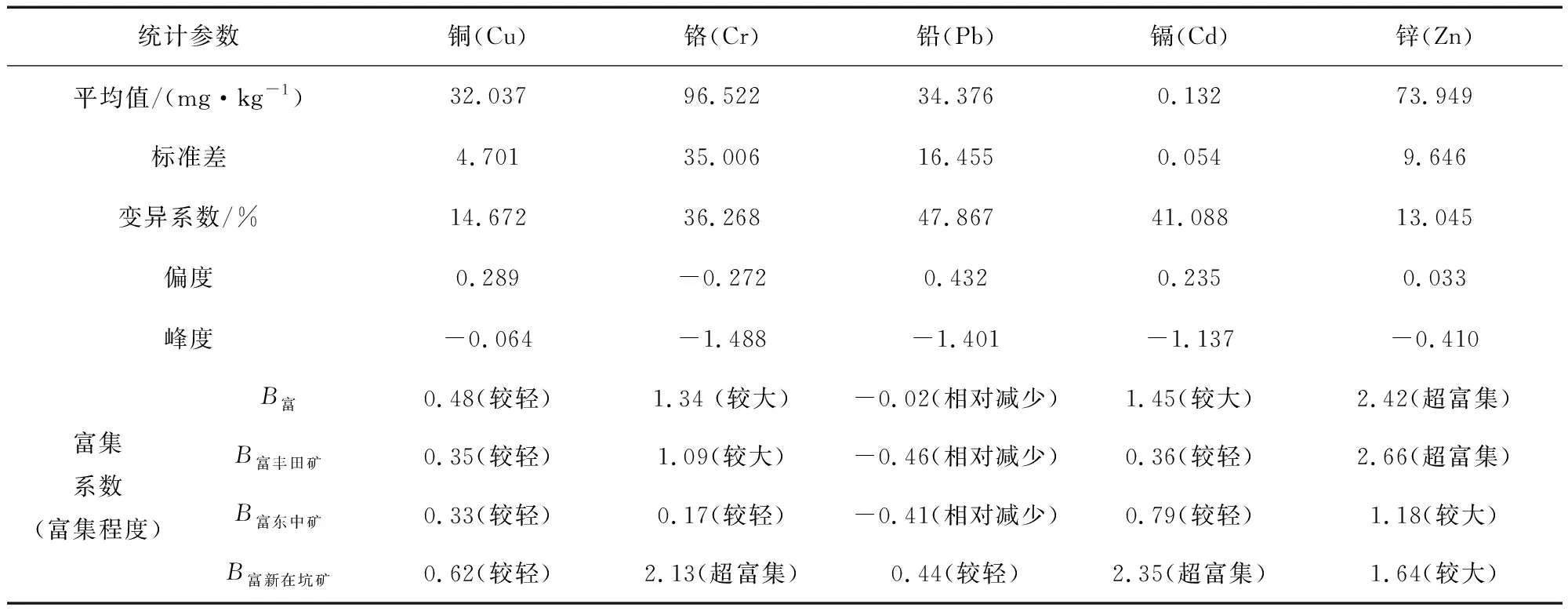

變異系數是反應重金屬元素含量的離散性的統計量,研究區中元素變異系數從高到底依次為:Pb>Cd>Cr>Cu>Zn,變異系數越大,說明受外界影響越大,可見煤炭資源開發活動對土壤的影響程度不同,Pb、Cd和Cr對土壤污染的影響較為強烈,Cu和Zn較弱。研究區土壤中5種重金屬元素含量與福建省土壤背景值[19]比較,發現研究區中土壤Cu、Cr、Cd和Zn含量較高,分別是福建省土壤背景值的1.48倍、2.34倍、2.45倍和3.42倍,Pb比土壤背景值略低0.52 mg/kg。研究區內富集現象表現為:Zn>Cd>Cr>Cu>Pb,其中豐田礦的Zn、新在坑礦的Cd、Cr表現為超富集。根據對原煤樣品的測定,原煤樣品中重金屬含量值均低于土壤樣品,并且永定區礦產資源規劃顯示,研究區內礦產以煤礦和石灰石礦為主,可見該區域煤礦礦山開采活動引起重金屬在該區域累積而出現重金屬富集現象。

表2 研究區土壤重金屬元素的統計特征值

4.2 研究區土壤重金屬污染指數值

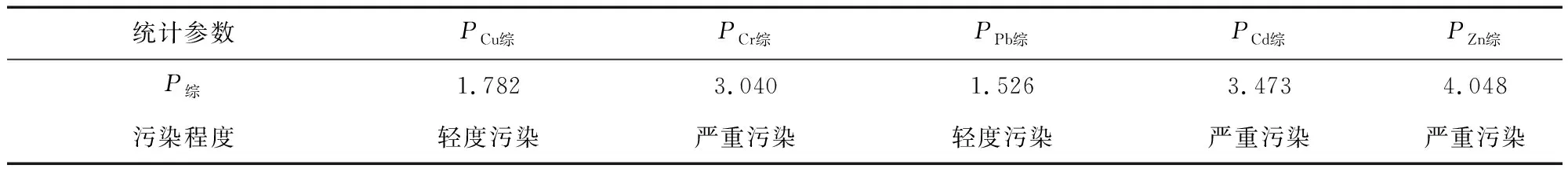

內梅羅綜合污染指數法評價同時兼顧了單項污染指數平均值和最高值,突出污染較重的污染物對環境的影響和作用,能夠全面反映土壤環境的總體質量。研究區內各重金屬單項污染指數Pi值變化范圍分別為Cu 0.986~2.037、Cr 0.879~3.608、Pb 0.390~1.920、Cd 0.852~4.259、Zn 2.546~4.588,呈現不同程度的污染;從綜合污染指數看,污染指數排序依次為:Zn>Cd>Cr>Cu>Pb,Cu、Pb處于輕度污染,Cr、Cd和Zn處于嚴重污染,對環境污染貢獻較大,這與重金屬含量富集程度Zn>Cd>Cr>Cu>Pb結果表現一致。

表3 研究區土壤重金屬綜合污染指數值統計表

4.3 研究區土壤重金屬潛在生態風險指數

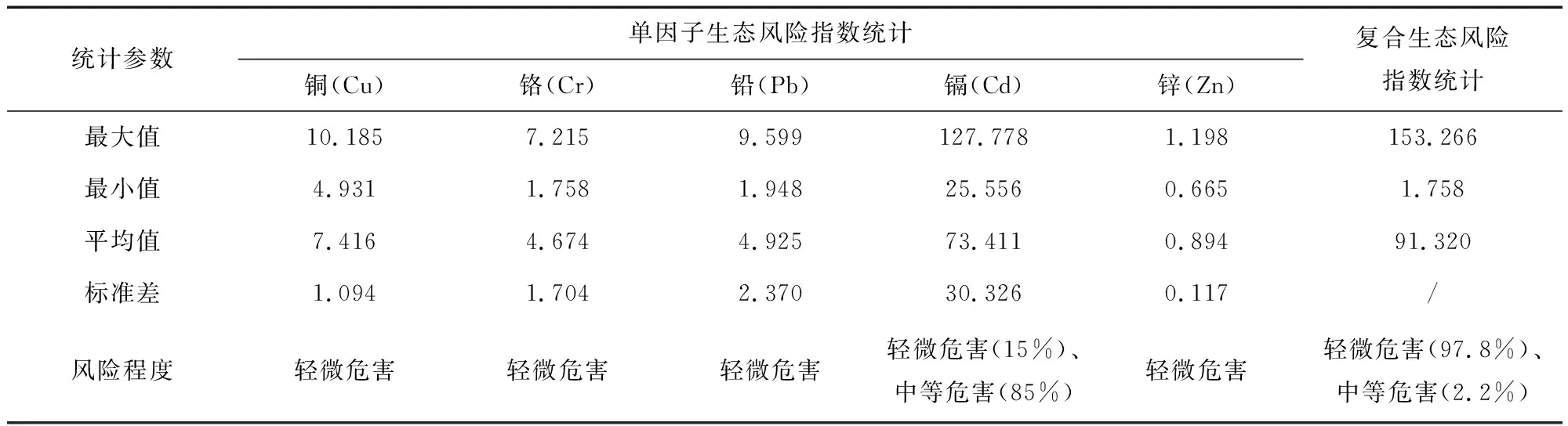

潛在生態危害指數法由Hakanson提出,將重金屬的環境生態效應與毒理學聯系起來,重點確定了重金屬的毒性系數,對其潛在的生態危害進行評價,為改善環境、人們健康生活提供科學依據和參照。區域內潛在生態風險指數Cd的單因子風險指數最高屬中等水平,單項危害系數依次為Cd>Cu>Cr>Pb>Zn,Cd對環境污染貢獻較大同時也構成了嚴重的生態危害。復合生態風險指數統計結果顯示,2.2%樣品處于中等危害,97.8%處于輕微危害。

表4 研究區土壤重金屬潛在生態風險指數統計表

4.4 土壤中不同重金屬含量的線性回歸分析

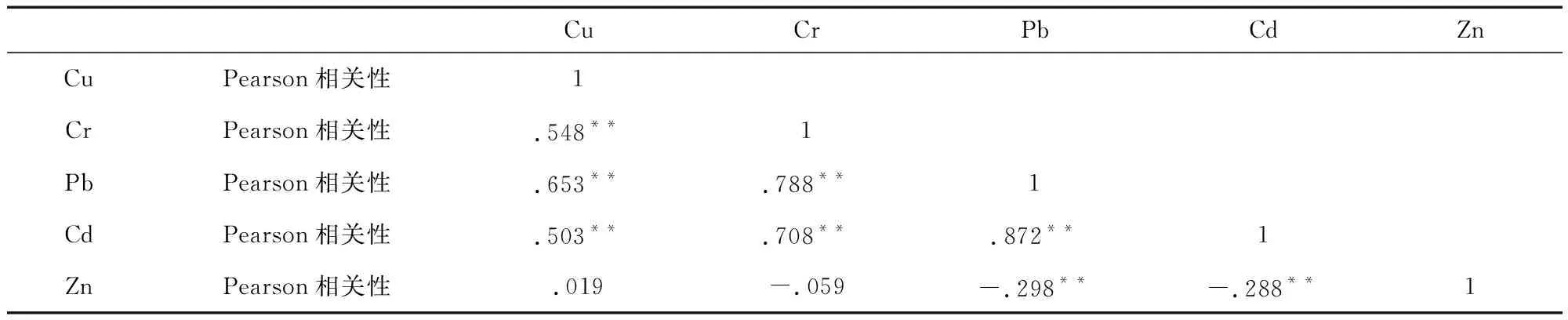

研究區內土壤重金屬的含量在空間分布上具有明顯的不均衡性,通過線性回歸分析能夠明確各重金屬之間的相互關系,進而可以推測重金屬的來源是否相同[20]。結果顯示,Cu、Cr、Pb、Cd四種元素兩兩之間都有著極顯著的正相關關系,從某種意義上來看,可以說明研究區不僅Cd污染嚴重,而且還伴隨著Cu、Cr、Pb、Cd四種元素兩兩之間的復合污染,這些重金屬元素之間可能具有同源關系并且很可能會發生協同作用[21]。此外,Zn與Cu、Cr、Pb、Cd之間都呈極顯著或弱的負相關性。

表5 土壤中重金屬元素含量的相關性

5 結 語

(1)研究區土壤中5種重金屬元素含量均低于國家土壤環境質量二級標準限值,Cu、Cr、Cd和Zn土壤含量分別超福建省土壤背景值1.48倍、2.34倍、2.45倍和3.42倍。

(2)研究區土壤中5種重金屬元素Pb的變異系數最大,為47.87%,受外界影響最大,其次Cd(41.09%)、Cr(36.27%)、Cu(14.67%)、Zn(13.04%)。

(3)研究區內綜合污染指數和重金屬含量富集程度均表現為Zn>Cd>Cr>Cu>Pb,其中豐田礦的Zn、新在坑礦的Cd、Cr表現為超富集。可見,永定重點開采區整體的煤礦礦山開采活動引起重金屬在該區域累積而出現重金屬富集現象,而從研究區局部看新在坑煤礦生態修復能力不如豐田煤礦和東中煤礦。

(4)研究區內單項生態風險指數依次表現為Cd>Cu>Cr>Pb>Zn,Cd對環境污染貢獻較大同時也構成了嚴重的生態危害。復合生態風險指數統計結果顯示,2.2%樣品處于中等危害,97.8%處于輕微危害。

(5)Cu、Cr、Pb、Cd四種元素兩兩之間都有著極顯著的正相關關系,可能具有同源關系并且很可能會發生協同作用,Zn與Cu、Cr、Pb、Cd之間都呈極顯著或弱的負相關性。

(6)研究區的重金屬污染現狀不容樂觀,應控制污染物排放并采取相應的治理措施,加強生態修復工作。