民族音樂學視野下的“飛地文化” ①

—— 海門山歌及其展衍的社會發生源與認同維度

錢建明(南京藝術學院 學報編輯部,江蘇 南京 210013)

引 言

一種地方文化對于外來元素的兼收并蓄,通常始于當地社會的習俗變化與居民的認同維度,相比其他文化活動,音樂行為與之有著更為密切的聯系。《樂記》有云:凡音之起,由人心生也,人心之動,物使之然也,感于物而動,故形于聲;《禮記?王制》有云:廣谷大川異制,民生其間者異俗。伴隨全球化發展,我國萬千繽紛的傳統民歌,在以當下語境反映不同時期社會生活場景時,也常常令人對描述中的歷史文化、社會觀念、生活方式及民俗風情等產生多樣性聯想或反思。畢竟,在不同的時空條件下,一定社會個體、群體與相關音樂行為(本體規律與文化形態等)的聯系并非始終處于靜止之中,正確了解和揭示其中的特質與變化維度,是切實性、動態性反映其源流與生存樣式,以及傳播和發展規律的重要條件之一。

作為長江下游河口段南北岸不同地區移民與原住民共同拓植開荒、生息繁衍的一個歷史見證與現實延伸,夾江臨海地理環境下的海門山歌及其展衍方式,近年來成為人們較關注的一個音樂文化事象,并引發了有關“江南民歌江北說”“江海文化”與“海派文化”之關聯性等探討。本文以此為切入點,提出一孔之見。

一、飛地:沙地與沙地人

“飛地”原是一個地理學概念,系指位于其他國家境內卻與本國不相毗鄰的領土,或同一國家內位于某一行政區域包圍之中,卻受另一行政區劃管轄的土地,伴隨社會變遷和經濟發展,“飛地”成為城鎮化和衛星城建設的經濟模式和文化模式之一。[1]筆者視域下,海門一帶“沙地人”先民依托移民歷史和“飛地”環境,順勢而為的世代生活方式,從一個側面反映了我國長江下游一帶漢族居民置身“共同地域、語言、經濟生活,”以及“表現于共同文化上的共同心理素質”[2]5的社會生活特點,通過勞動生產、習俗交融等,形塑自身文化分層和歷史軌跡的過程。

(一)沙地環境

本文視域下的沙地環境,系指長江中下游水域與東海、黃海等水域因水流共同沖擊和泥沙堆積及其相互作用所形成的陸地部分,今江蘇海門、啟東及通州一帶,是其中歷經自然變遷和歷史演變,較早形成沙洲與內陸連接而又頻繁遭遇岸基漲塌的一個區域。

地理意義上的長江三角洲,其頂點坐落于江蘇省儀征附近,由此向東,沿揚州、泰州、海安、拼茶一線,為三角洲北界,由頂點延伸至東南,經大茅山、天目山東麓及至杭州灣,為其西南界和南界。其中,鎮江至江口,長約312公里,江陰附近江面狹窄(寬約1200米),向東至長江口寬為91公里,呈“喇叭口”狀,年均挾帶入海約486億噸泥沙,稱為長江下游河口段[3],與之對應的南岸崇明島、長興島、橫沙島及九段沙以及北岸的海門、啟東、通州等成陸延展,均與這一帶落淤成洲之歷史相關聯。

受崇明島、長興島和橫沙島阻隔,長江在入海口內側被分為三個分支:北流(南岸的崇明島,以及因淤沙沉積而形成的北岸海門、啟東);北港水道(崇明島與長興島間);南港水道(長興島與南匯間,亦為今海上進入上海市之主航道)。隨著馬馱沙逐漸歸攏北岸,江流合二為一,江水對下游的今如皋、南通、海門土地形成水流侵蝕,致使這一片耕地大量損失。研究顯示,六朝時期,這一地區長江以北岸線主要分布在泰興、如皋以南至白蒲以東一線,其最東端為廖家嘴(今南通位置當時尚在海中)。從海安青墩新石器遺址考古來看,在今南通至海門間江中曾有一沙洲,名湖逗洲,《梁書?侯景傳》稱后景敗走時曾經過此洲。宋代《太平寰宇記》載,唐代,該沙洲岸外又漲出兩處沙地,史稱“東洲”“布洲”,二者合攏后并稱“東布洲”。此后,“湖逗洲”和附近的南布洲等小沙洲連成一體,成為今南通市區及通州市興仁、平潮等地最早的陸地。五代時,以此為基礎設海門縣。[4]

作為明清以來海門廳所轄最年輕的沙地環境之一,海門緊鄰啟東,是近兩百多年來由長江下游泓道封淤而聯并成陸的。其中,呂四港有“西連通泰,東及扶桑,北負滄海,南襟長江”之說。清嘉慶年間,長江主流重入南泓道,南蒿枝港以北漲出呂復新沙、灶界沙、日照沙等幾塊沙洲,南部長江口更漲積大片江心沙洲。據《如皋縣志》載,該縣南端原有摩珂山,早在明末就因“江岸崩圮,山去岸已五十余里”,岸線退至今葛市、石莊、九華、平潮一帶。[5]另據乾隆《直隸通州志》載,南通“狼山唐以前在巨浸中,宋初漲為田,山田十余里皆肥美,名為白米莊,元明以來復塌于江。”[6]此外,處于河口地段的海門江岸,則坍塌更為嚴重。據鄒逸麟《中國歷史地理概述》,當時該縣原有土地一千五百多頃,人口120里(明代120為一里),至清康熙十一年,全縣僅剩土地39.5頃,人口不足20里,縣治經三遷后寄住于南通境內,最后只能合并于通州。[7]

東晉時期,長江口南岸沙嘴向東擴張,至唐代,已到達寶山、吳淞一帶,即今上海市除楊樹浦以東及復興島以外,所及均已成為陸地。至宋代,海岸線已向東到達川沙、南匯一線。而北岸江口段及崇明島地區,則因為長江主流運動中的不穩定雙向擺動,以及潮汐變化等不規律浪涌侵蝕,輪番形成江岸坍塌和淤沙堆積等局面。據史料記載,早在7世紀時,今崇明島以西就已形成兩個十幾平方千米的小沙丘(西沙與東沙)。13—14世紀,長江這一流域主流搖擺偏至南岸,造成南岸坍塌,北岸淤沙大量堆積,以及東沙附近的“姚劉沙”,并相繼出現了崇明沙、三沙。14—18世紀,長江主流擺動偏北,帶來沙洲“北坍南漲”。隨著泥沙大量沉積和延伸,各處沙洲相互連接,至明清時期,已形成“南北長百四十余里,東西闊四十余里”之地理條件(即今崇明島雛形)。18世紀中期以后,長江主流重回南側,北岸沙洲隨之大漲,今啟東及海門地區便由此成陸。在海潮的持續回流下,崇明和啟東、海門之間的沉沙積淤不斷發展,崇明島漸漸朝西北方向擴展。至20世紀中后期,崇明島面積已從600多平方千米增加到1083平方千米,并仍處于向海門、啟東靠攏的過程中(最窄處僅1.5千米左右),兩岸間江底的沙洲堆積不斷提升,并有部分已經露出水面,其北側已呈現出與蘇北平原相連接的趨勢。[8]

應當提到的是,今南通一帶作為六朝以后地處黃海之濱、長江北岸,因漲沙與內陸相連、并持續朝東、西、南、北四個方向延伸的一個陸地平原,其歷史形成及其地貌發展,不僅對于其周邊環境影響至深,而且相當程度上反映了長江三角洲平原及江淮平原的基本規律。南通位于長江三角洲地區,濱江臨海,地勢低平,除南部少量基巖山體(狼山、劍山一帶)外,地表均為第四紀松散沉積物所覆蓋。賁培琪《南通地區地貌論文報告》將其由北至南劃分的地貌區分別是:里下河低洼瀉湖沉積平原、北岸古沙嘴高沙土平原、南通古河汊區、通呂水脊區、海積低地平原、新三角洲沖擊海積平原、狼山基巖殘丘區、海岸灘涂區共八個部分。其中,海潮沖擊沉沙性土質環境中的海積低平原區,由通州、如東和海門接壤,包括三余灣、如東絕東區和掘港沿海一帶構成,為長江入海口的“馬蹄形”海灣(今通州灣新區一線)。11世紀后,由于范公堤的修筑,該海灣逐漸與陸地相連。20世紀初,人們在此新筑海堤墾殖,逐漸形成大片農田。新三角洲沖擊海積平原位于南通南部,其東端為通呂水脊之南的啟(東)海(門)平原,系由明代中期這一帶江岸坍塌后重新漲沙形成的陸地,是長江河口地帶泥沙淤積、堆砌而成的新生土地。其中,沿海門、啟東至最南端的惠安沙,于20世紀初方歸并成陸,其西端則與如皋的石莊以及南通市的九圩港、蘆涇港等相連。[9]

(二)沙地人流布

本文視域下的沙地人,是伴隨長江下游河口段沙地環境環境變化,以及相關歷史條件下,由于國家疆域拓展、資源開發或戰亂流入等原因而出現的一系列漢民族移民群體。作為歷史上與江南崇明島沙洲相接、江道緊倚的一個凸出部分,今海門及其周邊地區一直是江南地區移民經由崇明島渡過江道,抵達長江口北岸的交通要沖與聚居地之一。

據不完全統計,在夾江臨海的南通地區水積平原和土積平原,如今居住有兩百余萬“沙地人”,海門、啟東及通州的通海、通州灣新區一帶,還有如東的掘東地區等,均為“沙地人”聚居區。由于歷史原因,長江三角洲區域中的“沙地人”迄今對于自身稱謂并無統一共識。例如,海門、啟東及張家港人雖自稱為“沙上人”(音“索朗寧”),但崇明人并不認同(他們認為這個“第一人稱”帶有“貶義性”),崇明人自稱“本沙人”“大沙人”“南沙人”“內沙人”,只有在貶稱外沙人時,才稱之為“沙上人”,而將北岸的海門、啟東、通州和如東等地相關人群統稱為“北沙人”“外沙人”(原隸屬崇明島的“外沙”,即啟東南部的群沙地帶,并與現北岸相連,于1928年歸入啟東縣)。與此同時,海門、啟東一帶居民多稱自己為“南沙人”,而稱通東人為“北沙人”或“江北人”。隨著20世紀以來這一帶行政區劃相對明確和穩定,與此相關的沙地人分別被稱為“啟海人(啟東人、海門人)”和“常陰沙人”,亦已成為當地慣例之一。

由于長江天塹的阻隔,元代末年的戰爭和動亂,并未波及長江河口段南岸的崇明島,不受兵戈襲擾的寧靜生活,使得該島墾殖擴大,人口繁衍加速。但由于該島系由長江出海口若干沙灘匯聚而成,不僅面積狹小,而且時因江道變更、岸線漂移而缺乏生活保障,故洪武以來,居民多探尋外移生計。據《大明實錄》卷216、231載:洪武二十五年(1392),崇明島有2,700戶“民無田者”遷入江北;二年后,又有500余戶無田的崇明農民遷至昆山縣居住。從2, 700戶崇明島無田戶“遷入”江北的記載來看,該“無田戶”應為跨江移民。因洪武八年之前,地處長江河口段南岸的崇明島為揚州府轄地之一,崇明人按照揚州府指令遷徙他處應屬順理成章,而其目的地則多為“一衣帶水”的北岸近鄰海門、通州(今南通市內)等地。另據嘉靖《惟楊志》載,來自崇明島的2700戶移民約合13, 500人。截止洪武九年,海門與通州的原住民有25, 735戶,計111, 199口,至洪武二十五年,其總人口已達118, 533。僅就人口增長數字而言,來自崇明島的移民及其后裔已占其中11。以兩次歷史記錄中崇明島移民的不同目的地及不同歷史影響來看,前次他們由于在時間上會同于“洪武趕散”之較大規模移民潮,而且隸屬揚州府轄區內居民的正常遷徙活動,因而多不為世人關注,而后一次500戶移民,顯然由于揚州府轄區變化,致使這些移民遷至昆山等地,而不是此前的長江北岸。[10]

明洪武以來,海門、通州、啟東及周邊一帶居民祖先多數來自崇明島等江南一帶移民,是當地較為普遍的一種共識。崇明于唐代積沙成島,宋時設崇明鎮,隸屬通州(今南通),明代屬南直隸蘇州府,清代則歸江蘇省太倉州管轄。《清史稿》載:康熙六年,右布政使為江蘇布政使司,治蘇州。統江寧、蘇州、常州、松江、鎮江、揚州、淮安府七。雍正二年,升太倉、邳、海、通四州為直隸州。乾隆二十五年,移安徽布政使司安慶,增設布政使司,析江寧、淮安、徐、楊四府,通、海二直隸州屬之,與江蘇布政使司對治,三十二年,增海門直隸廳,屬江寧。[11]1983通過《明太祖實錄》記載的2, 700戶崇明島移民“北遷”,結合《清史稿》關于康熙—雍正—乾隆三個歷史時期江蘇一帶行政區劃和治制調整,不難看出以下兩個共性:其一,清代三個時期治制的沿襲與整合總體上保持了包括崇明島、海門與通州在內的地理環境、區域結構的相對一致性。其中,康熙時期江蘇布政使司治下的蘇州、江寧、常州、松江、鎮江、揚州等地不僅擁有江南平原共同的氣候條件、地理環境和農業經濟特點,而且具有長江三角洲、太湖流域或濱江臨海、或河湖港汊交織等綜合特點,加上明洪武時期揚州府就曾一度下轄崇明、海門、通州等地,明清時期崇明島移民依托行政區劃和地理條件遷往江北,應屬順理成章。

長江出海口的北岸沿線,早在五代后周顯德五年(958)就已設縣名海門。然而,元、明、清三代數百年間,海門縣內長江北岸由漲而坍、由坍而漲,周而復始。明正德九年(1514),海門舊縣土地坍塌殆盡,官民竟被逼流亡通州。及至清康熙十一年(1672),全縣人口僅剩2200余人,朝廷將海門撤縣為鄉,歸屬通州名下。據《崇明縣志》載,清康熙四十年(1701)前后,由于長江下游河口段的江道改變,北岸復又開始淤沙漲積,其后六七十年間,逐漸漲浮幾十個沙洲,綿亙百余里。其中有個三角沙,位于崇明排衙鎮陳朝玉老家以北較近距離,遂成為他的首墾地。清康熙四十四年(1705),17歲的陳朝玉帶上農具、炊具、紡車,和妻子一起出發,踏上了跨江移民的墾荒之旅。康熙五十一年(1712),已墾荒數千畝,消息傳到崇明島,眾人得知陳朝玉開荒發家,紛紛拖兒帶女舉家投奔陳朝玉,人們“斬刈葭菼(蘆葦),廣泛墾田,開生成熟”。幾年后,三角沙人口竟達二三千人,陳朝玉墾田45萬畝,成為遠近聞名的富戶,被海門人稱為沙地“田祖”。此外,明末清初時的通州東南部原為一大片泥沙堆漲地,前來此地開墾的一批崇明人可能更早于陳朝玉抵達江北,被認為是這一區域最早的另一批移民。[12]

海門、通州及蘇北沿海一帶移民來自太倉、常熟、句容等地,是歷年來當地人們較為流行的另一種說法。太倉地處東海之濱,長江下游之河口一帶,以天然良港和魚稻文化聞名于世,秦時屬會稽郡,漢為吳郡婁縣惠安鄉,三國時,吳國在此屯糧置倉,因之而得名。明初鎮海衛置此,屯兵駐防。弘治十年(1497),轄昆山、常熟、嘉定三縣建太倉州。清雍正二年,升太倉為直隸州,割崇明、嘉定屬之。[11]1992常熟與太倉一樣,地處長江下游河口段內陸,并有崧澤、良渚遺址多處,西晉太康四年(283)建城,是唐代江南地區街市興旺、商業發達的一座名城。句容于西漢朔元年建縣,隸屬丹陽郡,《明史?地理志》載,句容府東,南有茅山,北有華山,秦淮水源于此;《清史稿》(江蘇)載:清順治二年,“右布政使為江蘇布政使司,治蘇州,統江寧、蘇州、常州、松江、鎮江、揚州、淮安府七”。上述內容顯示,作為同一地理氣候條件下發展起來的江南名城,無論從地理條件、歷史背景、交通距離,還是從明清以來兩地地區行政區劃的隸屬關系等來看,通過蘇州府所轄之區間往來、以太倉居民、常熟、句容居民等身份或經歷,與崇明島居民混居生活(或會同崇明島居民),一起越過重重疊疊的大小沙洲,再次遷往長江北岸拓荒墾殖,并充分發揮江南居民在農耕和多種農副產業方面的優勢與經驗,均是理所當然的。

可見,長江下游河口段北岸“沙地環境”與“沙地人流布”本是一個移民文化產物。伴隨時空條件變遷,其中所蘊含的物與物、人與人、物與人、人與物及其歷史性、社會性關聯,以及濃縮在個體“蛻變”和社會“蛻變”之中的文化特質,從一個側面反映了該地居民置身“共同地域、語言、經濟生活,”和“表現于共同文化上的共同心理素質”[2]5的諸多生活特點。人們通過勞動生產、習俗交融等,在歷史演變中形塑自身文化分層和生活目標。

二、南音:沙地人的“田歌敘事”

傳統的海門山歌,是海門一帶“沙地人”祖輩相傳的田野之歌,也屬南音,各地各方因“風氣所限”“錯用鄉音”而相互滲透、相互影響的吳歌分支之一。就《左傳?成公九年》“使與之琴,操南音”及《呂氏春秋?音初》所謂“候人兮猗,實始作為南音”而言,這種南音吳歌的描述與歌唱[13],既折射出歷代文人“醉里吳音相媚好,白發誰家翁媼”之情懷與吟詠,亦見證了這一帶“飛地”居民通過諸多鄉音所呈現的“同音共律”以及特有的民系元素。

(一)亞吳語“方言島”

以南通地區歷史所包含“沙地”人文形成與發展軌跡而言,其方言地理與歷代政區劃分的并行與重疊不僅顯而易見,而且為崇(明)、海(門)、啟(東)、通(州)各地以“飛地文化”融入吳語太湖區蘇滬嘉小片,并由此衍生亞吳語“方言島”及其所影響的“田歌敘事”,提供了依據和條件。

較之吳語太湖大片(蘇滬嘉)一帶方言,海門話的聲母變異,主要體現在“順同”與“逆同”兩個方面。前者即指前一聲母(或韻尾)將后一聲母“同化”,致使后一聲母與前字聲母的發音和聲調趨于相近或相同。例如,日常交流中的“送人情”,其中,“情”在單讀時為d?in24,而在被前字“人”(nin24)之韻尾n同化,其i介音就發聲成nin24,因而,“送人情”連讀時就變成:son23nin24-0nin24-55;“娘兩個”(娘兒倆)則讀成:nia?24-424?ia?242-0ga0。后者恰好相反,即指后一聲母以自身發音過程將前字聲母加以“同化”,例如,“惡連頭”(屢屢),其中,“連”單讀時為lie24,受后字“頭”的聲母d影響,也變成die24,而在連讀時則成為:u33die24-0da?0;類似的還有“爛泥”(泥土)讀成:nae313ni24-35(爛lae313),以及“芋艿”讀成ni424-0na242-33、“學堂里”(學校)讀成:hfio?2la?24-55li424-0等。[14]

海門話中的聲母省略(也稱聲母“脫落”,或聲母“丟失”)在一些句子中更具有濃重的地方特色,例如,“新婦”(兒媳)原為?in55u313-0,其中,“婦”單讀為fvu313,與“新”組合之后,fv被省略,變成了u313。再如:豆腐連讀時變成da?24u313-0(腐fvu313);“傷寒”讀成sa?55?24-55(寒hfia24);“開學”讀成kae55o?2-5(學hfio?2)等。此外,海門話中的聲母加強,是這一方言表述中的另一特點。例如,聲音一詞中的“聲”與“音”,前者單讀為san55,后者單獨為in55,合并以后讀成sa?5nin55,其中,“聲”省略的韻尾n,被延伸至后一音節,因無獨立的韻母而變成入聲韻;又如“蒼蠅”讀成tsa?55nin33-55(蠅in33)等。

海門話韻母的“音變”,同樣體現在其“順同”與“逆同”兩方面。所謂韻母的“順同”,即指前字韻母將后字韻母的發音趨于相同或相似。例如,“怕羞人”(害羞)po242?ia?55-33?a?24-55,其中,“人”單讀為nin24,被前字“羞”順同之后,讀成“牛”。在韻母的“逆同化”中,類似“犯差誤”(犯錯誤)fv?242-313ts′u55u313-0,其中,“差”單讀為ts′o55,與“誤”組合時,其韻母被同化成為ts′u55等。

韻母中增加介音等其他現象,是海門話“音變”又一特征。例如“婆阿”(外婆、外祖母,或其他相當年齡的老婦人)bu24ua0,其中,“阿”和“婆”組合后受其韻母影響,增加了介音u,類似例子還包括:“皮鞋”bi24ia24-55(鞋hfia24,省略聲母,加i介音)以及“有限相”(有限的)fiia?242-313ie242-33?i?55(限hfi?242海門話中無i?韻,取近似音ie)。值得注意的是,海門話的韻母省略(含介音、韻腹、韻尾等的省略),尤其是介音的省略,均具有鮮明的特征,后者如“快”單讀為k′ua33,而在詞組“快活”時,介音 u被省略。韻尾省略的不同情況下,例如“總歸”tso?424kue35,其中,“歸”單讀為kuei35,組詞后省略韻尾i音。同樣的規律,還出現在韻腹省略中,例如,“談戀愛”d?24li313-o?i55-0中的“戀”,單讀為lie313,在組詞“談戀愛”中,則被省略了韻腹e。

此外,韻母入聲化與韻尾鼻化,以及韻母的“異化”等,在海門話中同樣具有不可忽視的特征。前者如“尋皵疤”(找茬兒),其中,“疤”單讀為po55,組詞后讀成入聲,與此類似的其他例子還包括:閻羅王(閻王)、無數目(沒把握)、勾肩搭背、交關(很多)、瘌痢頭(丑態)等,后者包括搞七乜三(胡亂)、石白鐵硬(堅硬)等,其韻尾的鼻化均十分明顯。韻母的“異化”,同樣具有這樣的規律,例如“上半天”,其中的“半”,單讀為pie424,“天”單讀為t′ie55,雖兩字韻母相同,但組此時“半”變成入聲字,與“天”的韻尾相同。

以上內容顯示,以長江下游河口段北岸移民為主體所構成的環吳語邊緣地帶“崇海啟通”方言島,歷經多樣性時空拓展與鄉俗民情,已然形成了自身聲、韻及語法特征鮮明的復雜體系,伴隨民間約定俗成的“同音同義”或“同音異義”等,其詞義、語義及語音等衍展,不僅與崇(明)、海(門)、啟(東)及通(州)等地江南移民由于自然環境、社會變遷及生活習俗所貫穿的諸多相似相通的方言基礎緊密相關,而且由于移民歷史、居民聚居地民間習俗等衍變,不同程度地導致了作為環吳語邊緣地帶方言的進一步分解與分化,并對伴隨長江下游河口段北上移民活動而流傳的“海門山歌”形成了潛移默化的影響,例如,海門話形容詞中頗具地方特征的ABB型疊音后綴(白霧霧、白煞煞、白潮潮等)及AABB型重疊句(大大膽膽、結結棍棍、干干松松等)。就此而言,無論是海門一帶與崇明島居民一脈相承的沙地話,還是海門北部地區的呂四話及“通東話”,抑或是靠近北部內陸平原的通州及沿黃海北岸延伸的其他交融性“沙地話”,總體上均不同程度與“崇海啟通”方言島相聯系,也就不奇怪了。

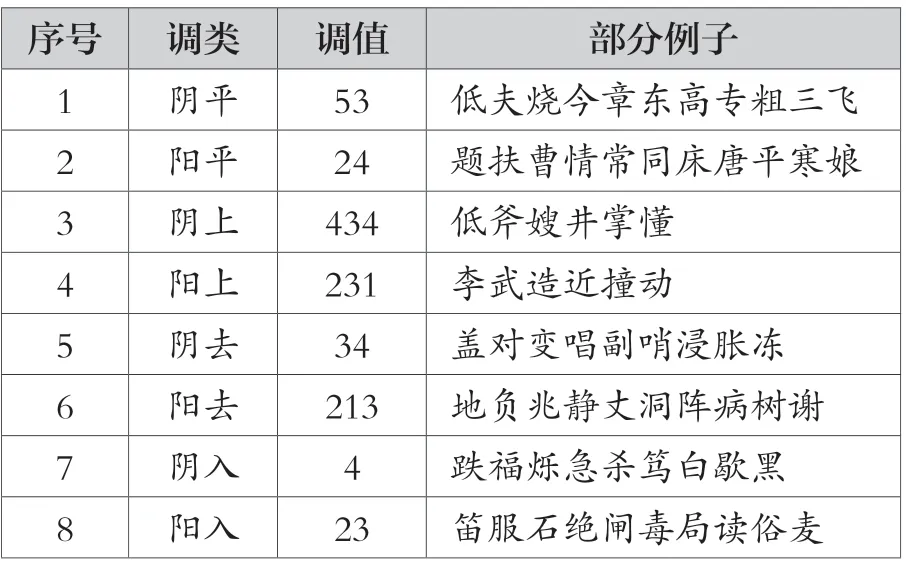

表1.海門話聲調統計

(二)田歌敘事

以“崇海啟通”之亞吳語方言島特色描述和詠唱的沙地人情懷、習俗及音樂語言等,是傳統海門山歌較早的“田歌敘事”。就本文視域所涉及的移民生活而言,以“南音”為標志的海門一帶田歌敘事,既是一種“飛地文化”元素,亦是某一地區民間鄉俗與歷史傳承的延續與見證之一。從“山歌是產生在山野勞動生活中,聲調高亢、嘹亮,節奏較自由,具有直暢而自由地抒發感情特點的民間歌曲”[15]等角度來看,今海門市之海界河以南地區的“田歌”及其“沙地山歌”展衍,恰恰是以歷時與共時場景的更迭,凸顯這一區域沙地人“內引外聯”之群體性角色轉換寫照之一。就此而言,其音樂行為可概括為如下兩個方面。

譜例1.[16]

譜例2.[17]43

其次是大多數作家生活窘迫。國內文學刊物稿酬在很長一個時期維持在較低水平,稿酬的個人所得稅起征點偏低,寫作者隊伍分化,收入差距十分明顯。除了少數知名作家和網絡作家,普通作家僅靠純文學創作難以維持生計。在江蘇、陜西等作家群體較為集中的地區,不少靠純文學創作為生的人甚至還掙扎在貧困線上,有些寫作者走向旁門左道,出現“觸電作家”“工具作家”,純文學的主流價值取向不斷被弱化。

譜例3.[17]41

1.移植與模仿

移植與模仿是海門一帶先民自“田歌敘事”走向“海門山歌”較早的民間途徑之一。今海門一帶地理環境與移民歷史顯示,海界河以南沙地人的“山歌”概念及其角色演變,并非如同通東地區綿延了千余年的內陸文化元素那樣,具有相對久遠而又穩定的田耕習俗,而是更多依托沙地人聚居地的移民歷史等背景,在音樂形態和方言習慣等方面,時常兼具長江南岸一帶吳歌的輻射與變異等特征。換言之,海門一帶沙地人聚居地與生產勞動方式所伴隨的早期“海門山歌”,多為伴隨江南地區移民生產勞動、生活習俗的移植產物。因而,不少沙地“山歌”無論在音調元素、民歌結構,還是方言特征等方面,更具有與崇明、常熟、句容等地區相關民歌特質、流傳規律相似或相對應的特點。

譜例1為“起、承、轉、合”四句體,五聲音階羽(E)調式,核心音調:D―E―B―G―A;結構布局:5∕4(1+1)+(1+1)+2∕4(1)。

譜例2同樣是“起、承、轉、合”四句體為基礎,五聲音階羽(D)調式,核心音調:C-D-A-G-F;結構布局:起3∕4(1)+2∕4(1)+3∕4(1)+承2∕4(2)+3∕4(1)+2∕4(3+3)轉2∕4(3+2)+合2∕4(3+2)。由此可以看出,譜例2(郎在河南走)雖然是海門南部一首流傳較廣的沙地山歌,但與譜例1(基本男調)不僅結構相對吻合,而且除了歌詞內容不同,以及起、承、轉、合的結構有所不同之外(譜例2在譜例1基礎上,通過三連音、附點節拍等,對各分句進行節拍重組和時值延伸,以滿足相關歌詞與音樂結構擴充的需要),二者在旋法規律、節拍組合以及裝飾性、即興性詠誦和傳唱方面,可謂你中有我、我中有你,如出一轍。

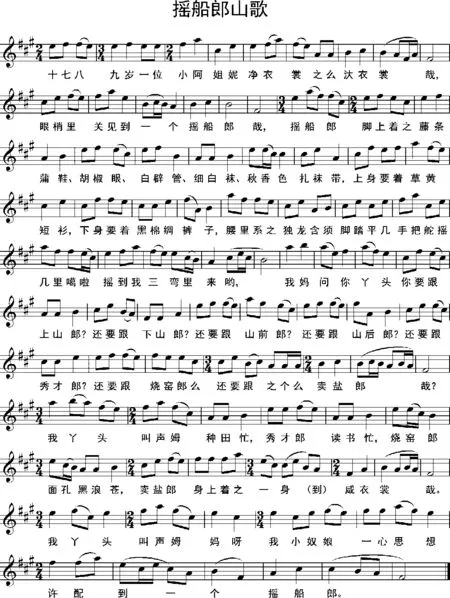

與崇明山歌《基本男調》形影相隨、并在海門沙地山歌及其素材展衍中屢見不鮮的例子還有很多,下例“搖船郎山歌”(譜例3)的主題特征及旋法規律同樣與譜例1緊密相聯系。其中,核心音調形成與展衍以及結構類型的擴展與延伸,更體現出海門沙地山歌對于前者諸多音樂元素的模仿與兼容能力。

譜例3以“起、承、轉、合”加尾聲延展的調性及整體布局如下:

調式調性與節拍:#F羽調式、2∕4與3∕4;

五聲音階核心音調:C-D-A-F-G

結構框架:起2∕4(3+4+2)+承(2+2+2)+轉3∕4(1)+2∕4(3+3+2+2+3+2+3+4+2+3)+合(2+3+2+4+2+2+4+2+2+2+2)+尾聲3∕4(1)+2∕4(2+2+2+2)+3∕4(1)+2∕4(3)+3∕4(1)+2∕4(2)+3∕4(2)+2∕4(3+3)

通過譜例3與譜例1相比不難看出,在主題形態、旋法規律及結構布局等方面,二者有著諸多相似相通之處。首先,較之譜例1以羽(E)調式為基礎的旋法構成,譜例3以#F為羽調式起點的旋法規律,在凸顯五聲音階羽調式的調性功能、音區布局及音程運動等方面,更具音調性格與發展態勢上的開放性和動力性;其次,較之譜例1,譜例3的音調形態濃縮于八分音符為骨干和基本時值的級進音程中,其調性與旋法規律交相呼應,以D、A、C(羽音、角音與徵音)為旋法基礎的調式調性特質,伴隨婉轉起伏、連綿流暢的線性織體,時而隱伏、時而鮮明,恰如其分地反映出“敘事山歌”特有的音樂性格和“口述性”特征。

2.根植與發散

根植與發散是“田歌敘事”走向“海門山歌”通過兼收并蓄和深耕播種,完成外來民歌“本土化”角色轉換,并逐步形成某種“曲牌”特征的音調和形態規律的另一標志。總體來看,與此相關聯的音調主要包括如下。

(1)山歌調

山歌調是海門一帶沙地人田間勞動、農閑娛樂時即興哼唱的一種抒情民歌,也是一種以五聲音階羽調式為基礎,具有“起、承、轉、合”四句體結構特征的民歌類型。客觀地看,盡管這里的“山歌調”與長江口南岸地區吳語聚居地人群所流傳的相關音調有著不可分割的淵源關聯,但其“跨江而居”的根植結果卻更具有自身的交融性與發散性等特征。

從調式調性與旋法構成來看,譜例1為代表的起、承、轉、合四句體,既具有江南山歌體例和形態規律等方面的典型特征,也是海門沙地山歌調依托該譜例基本規律,根植并發散自身音樂特質的前提和“母源”,由于后者抒情性、敘事性相結合的結構擴充與歌詞拓展,其基于“母源”的發散性音調、音程起伏與樂句結構等,才會變得更具旋法動力和結構張力,相關音樂形象的塑造與發展,也因此更具邏輯性和感染力。對照下例(譜例4)主題與旋法規律與譜例1的異同,我們不難看出,同為羽(e)調式的譜例1和譜例4不僅屬于同樣的起、承、轉、合四句體結構,而且節拍組合、四句的句尾落音亦幾近一致(A—E—G—E),相比之下,譜例4由于主題所涉及的人物形象、背景設計和情緒渲染等需要,通過裝飾音、倚音和時值延長處理,使得海門山歌調語境下的音樂陳述變得更婉轉、更具“口語性”感染力。

譜例4.[17]7

譜例5.[17]59

(2)對花調

對花調是今海門一帶流行的一種詠唱性、敘事性民歌,具有旋律舒展、節奏明快、形象生動等特征,在民間傳播尤為廣泛,譜例5為對花調基本素材。

譜例6.[17]63

譜例7.①亦稱“唱牌名”(通東地區稱“唱牌經”或“牌經調”),多為即興哼唱的音調,即以手上的牌序暗示對家的一種習慣。[17]74

(3)其他小調

由于歷史條件和自然環境變遷,現今海門南部(海界河以南)地區及南通市崇川區南部地區,直至清代后期才分別劃歸當時的海門縣和通州縣(當時的啟東則歸屬崇明縣)。因而,較之海界河以北的廣大內陸區域,通過崇明島輾轉北渡的江南(及其他方向)移民及其民間小調,雖比不上原先“江北人”那樣擁有悠久的農耕經歷及與之相適應的歌謠與習俗,卻相對集中和完整地保留了部分“江南”民風和吳歌元素,并使之在相對從容的歷史演進中,形成了自身民歌系統的“本土性”觀念與思維方式。根據海門地區部分民歌專家的歸納,海門沙地人小調主要包括香袋調、游湖調、佛祈調及唱牌名等民間音調及其展衍素材(見譜例6、譜例7)。

由此可見,直暢性、即興性及其相對單純的表情目的與勞作特點,是海門一帶沙地人借傳統民歌抒發情懷、交流心緒的總體特征之一。盡管大部分來自江南地區的移民先輩,早已從四句頭“耥稻山歌”“薅草山歌”及“搖船山歌”等中承繼并移植了眾多風格清麗、委婉含蓄的“南音吳聲”韻味,但由于地理環境、移民結構及生產勞動方式等的變遷,源自漢樂府《江南可采蓮》及清商樂相關聯的“行歌樵互答”文采,在沙地人先輩中雖有一定的的根植與延展,但在地域流布與生活習俗等方面,則更多形成了與拓荒墾殖、南北交融相聯系的多樣化形態模式。以筆者迄今所及資料和分析,及至20世紀中期,這一區域傳統民歌承繼與傳播方式,總體上并非為了表演或娛樂,而是更多地與抒發情感、記錄生產勞動場景等相聯系,本文所列部分譜例顯示,這種“田歌敘事”多不講究形式的修飾與提煉,而是通過“即興”發揮,力求音調直白、言簡意賅。較之江南地區流傳久遠的其他傳統民歌,往往在清秀雋永、溫婉纏綿之外,更增添了婉約與憨直相融、直白與內涵并舉等沙地移民特有的音樂性格與情感元素。

此外,“田歌敘事”唱詞敘述和情感抒詠的相對獨立與相輔相成,是廣義上的海門山歌“自主性”與“個性化”特質的另一特征。因而,基于自然語音與自然聲區的唱法及其“敘事性”“直觀性”所描述的生活場景、人物性格以及抒情優美、高亢嘹亮的“真假聲”結合與“潤聲”所帶來的抒情寬廣的風俗歌、敘事山歌等,通過傳統山歌與現場即興發揮的不同“對比”,爭奇斗艷、各得其所。不少當地人只要一聽到《小阿姐看中搖船郎》《小珍抄米下河淘》等旋律音調,就會自然而然地想到沙地人家喻戶曉的“山歌調”“對花調”;一聽到六聲音階徵調式為基礎的“游湖調”(或填詞)等,亦會從中心領神會、倍感親切地領略到村坊鄉間的習俗情景和親朋好友間的交流互動,原因即在于此。

應當重視的是,沙地人“田歌敘事”以自身“亞吳語地帶”方言和習俗文化,見證和參與了海門山歌的歷史形成和相關本體屬性,已成為長江下游河口段南北岸居民依托自身移民歷史、地緣條件及社會環境,在南來北往、相互兼容中立足本土、推陳出新的一種文化地標。相比我國南北方其他地區的傳統民歌生存與發展方式,這種與海門及其周邊地區“沙地人”歷史文化、現實生活緊密關聯的民歌體裁及其展衍規律,正在脫離千百年來人們憑借田野勞作、農家作坊、河港船頭,以及與此相關聯的口傳心授、祖輩相傳等傳統模式,加速進入生活休閑、風俗禮儀、學校傳唱與舞臺演唱、商業活動等多樣性結合的創作表演階段。20世紀50年代以來,在地方政府和社會各界的大力支持下,以這一“田歌敘事”為舞臺藝術起點的“海門山歌劇”,已成為我國地方戲曲劇種的一個年輕成員,并積累了包括《淘米記》《采桃》《倆媳婦》《唐伯虎與沈九娘》《俞麗娜之死》《青龍角》《臨海風云》《田園新夢》等在內的兩百余個經典劇目。20世紀70年代至今,相關領域逐步加大海門一帶民歌挖掘整理和創新發展的力度,基于傳統海門山歌風格、反映現實沙地人多樣性社會生活景觀的“海門山歌”創作表演不僅唱出了海門,唱出了江浙滬,還唱到了中央電視臺,唱到了海外[17]83,其動因與影響,正如有學者所指出:每個地區的居民均是自己的歷史文化的產物,人類不同的群體有理由使自己成為自身歷史的主體,因為他們可以找到這樣做的理由和方式。[18]

三、離散群體:海門人的集體記憶

希臘文“離散”(Diaspora)與英文Displaced之寓意聯系,源于學界對于20世紀猶太民族流落世界各地、與家園記憶與情結割舍不斷的鄉愁文化的一種表述。如今,全球化視野下的“離散群體”,則泛指那些基于多樣性原因,主動或被動地背井離鄉,或個體或祖輩生活在家鄉之外,卻又不能隔斷家園與鄉愁紐帶的一種移民現象。筆者視域下,長江下游河口段歷史形成的江南移民跨江北上,以及崇(明)、海(門)、啟(東)、通(州)等“亞吳語地帶”所形成的海門山歌及其展衍活動,就其社會發生源與認知維度而言,總體上與這一意義上的“集體記憶”與“身份認同”相關聯。

(一)沙地人的“江口情結”

歷時地看,從唐代詩人李益《送人南歸》的“無奈孤舟夕,山歌聞竹枝”、白居易《琵琶行》的“豈無山歌與村笛,嘔啞嘲哳難為聽”,到明嘉靖《海門縣志》載“山歌悠咽聞清晝,蘆笛高低吹暮煙”,以及清光緒《海門廳志》載“萬籟無聲孤月懸,壟畔時時賽俚曲”等,相關文獻無不從地理環境、俚俗文化的歷史淵源與流傳背景,折射出海門山歌形成與流傳較早的鄉俗民情和歷史影響,以及世代移民及其后裔兼收并蓄的“集體記憶”與“身份符號”。

20世紀以來,這一帶沙地人的集體記憶及其“江口情結”,可追溯至《江口情歌集》(管劍閣、丁仲皋)記錄的有關海門、啟東一帶民俗背景、方言元素與民間歌謠相互對應、相互參照的一部珍貴文獻(該歌集于 1931年代由原上海大廈大學(今華東師范大學)出版)。

管劍閣原名管思九,1911年出生于海門三和鎮,1930年考入上海大廈大學,在北京大學校長蔡元培等人有關民間歌謠研究倡導下,受顧頡剛《吳歌甲集》等影響,在業師吳澤霖的指導下,與同學丁仲皋(啟東人)分工合作,在家鄉的田頭村坊遍訪山歌手及相關民間藝人,于千余首民歌中精選了近百首山歌輯錄出版,該歌集由吳澤霖作序,趙元任訂音正字。[17]549-552前者在序中指出,歌集所及民謠、情歌、風俗等內容,足以體現編者將民歌采集與國家命運聯系起來,其思想與觀念十分難能可貴。對于為何將該歌集命名為“江口情歌集”,筆者認為,以“江口”作為歌集的“地理”定語,主要在于“表明江南移民的線索地與長江口”(即“長江下游河口段”)南北岸民歌文化相聯系這一既有現實。此外,就筆者研究視域下長江下游河口段民歌傳播的歷史規律而言,流傳于這一帶南岸的江南山歌與北岸的海門山歌,在音樂形態等方面既相互聯系,又尚存一些區別。簡言之,其特征與規律誠如后人所評價:海啟一帶雖接近江南,但海門山歌的纖巧浮華的成分很少,其“嘸郎嘸姐勿成歌”的鄉野之情與質樸清麗的歌謠性格,恰恰就是編者期望表達的長江河口段北岸一帶沙地人沿自身歷史足跡一路走來的情愛之歌的真實反映之一。①本文作者:鄒仁岳訪談錄,海門圖書館,2020年6月。

《江口情歌集》以所輯題材折射“江口”一帶沙地人“山野勞動生活場合”的自然環境與生活習俗,既是編者從歷史視角描述這一代移民和原住民聚居地從“多維共生”至“自成一體”的文化切入點之一,也是編者以此地山歌的“胸襟開闊”和“無拘無束”,展現這一方水土所養育的沙地人祖輩相伴的民間音樂的“元生態”的需要。其所輯山歌共計99首,涉及不同“情歌”題材的內容與類別大致可劃分為以下幾種:

1.相思眷念

如“結識私情隔一塊田”“結識私情隔一條江”“結識私情隔一條浜”“結識私情里恩親里親”“結識私情南頭南海海南倉”“結識私情東海東頭東海東”“約郎約在灶口頭”“約郎約在屋檐頭”“約郎約在宅外頭”“小阿姐妮細小螞蟻腰”等。

2.以物擬人

如“西太湖里一盞菊花燈”“小阿姐妮著著紅褲子白合檔”“姐妮跑出路來像搓纖里來”“姐勒南園窗外織白綾”“姐勒園里摘青梅”“姐勒園里摘菜心”“姐勒園里拔蒜苗”“姐勒園里繡花鞋”“日落西山暗沉沉”等。

3.以“情”比興

如“我唱山歌隨口開”“搭奴奴手倒軟綿綿”“結識私情竹園西”“結識私情落雨里來”“小阿姐妮勒東南宅角拔柴燒”“姐妮生來嘻田田”“娘又乖來姐又乖”等。

4.插科譏諷

如“隔溝看見野花紅”“隔溝看見一只花野雞”“恩愛私情講啥錢”“一位姐妮結識兩個郎”“結識私情要結識小娘心”“結識私情勿曾相打相罵開”“小姐腳小轎子來扛”“姐勒床上忽呼呼”“銀壺瓶篩酒愛吃雙”“三月里桃花開罷楊柳青”等。

值得注意的是,《江口情歌集》的選題、編輯等,并非基于一般的“情歌”羅列與陳述,而是如同該歌集編者管劍閣、丁仲皋的指導老師所說,從一開始就是以“明了中國社會的結構、變遷和動向,”將“民歌采集與國家命運聯系在一起”為立意。[17]549-552其相關采集、編輯立場和文化視野,亦如丁仲皋所說:從自然地理來講,本集所錄歌謠,當然是江北之歌,但在歌詞的語調上、性格上,有很多江南痕跡……海門和啟東都是近世江海沖擊形成的新土壤。當漲成的時候,一望蔓草,為鳥獸所棲止。而有一部分崇明太倉的居民,丟失了故土的安適,相率到新土壤,開辟草萊,經營住下,所以啟東和海門最初都屬太倉和崇明管轄(啟東于“民國”十七年方由崇明分出)。啟海的語言,差不多和崇明完全相同,這大概因為崇明人多來自句容移民的混合,而啟海人則又加崇太嘉…移民的混合。故啟海的風尚雖接近江南,但纖巧浮華的成分很少。[17]454

長江下游河口段北岸一帶沙地人聚居地的快速形成與發展,客觀上為崇(明)、海(門)、啟(東)、通(州)一帶外來移民與當地原住民在生息繁衍、相互融合等方面提供了新的物質條件和生存環境。除了《江口情歌集》所記述的種種生活場景之外,這一帶沙地人的“集體記憶”,還可以從百余年前張謇在南通州、海門、上海,以及黃海北岸一帶興辦實業的歷史影響中,得到更多驗證。

作為常熟移民遷居江口北岸的后裔之一、出身于海門常樂鎮的清末狀元張謇,是我國近代史上著名的實業家、教育家、金融家、慈善家、政治家和杰出的鹽政、水利與交通行業的大家。公元1895年5月(清光緒二十一年四月),時任通海團練總理的張謇在為兩江總督張之洞擬就的《條陳自強疏》中指出:人皆知外洋各國之強由于兵,而不知外洋之強由于學。夫立國由于人才,人才出于學,此乃古今中外不易之理。進而,更提出了“實業、教育為國家的富強之本”的口號。同年10—11月間,張謇聯絡了廣東人潘鶴琴、福建人郭茂之、浙江人樊時薰、通州人劉一山、沈敬夫、陳楚濤等,開始在長江口南北岸一線按規劃運作實體經濟。至1908年(光緒三十四年),張謇已先后創辦、經營的實體已包括:大生紡織公司、廣生榨油公司、大達輪船公司、同仁泰鹽業公司、阜生染織公司、頤生釀酒公司、復新面粉公司、大聰電話公司等三十余家涉及國計民生的大型企業。公元1895年8月(清光緒二十一年七月),張謇在向張之洞匯報通海團練工作時提到,“通海地區海濱有大片荒灘”,并因之向張之洞建議大力開墾沿海荒灘,發展農牧業生產,得到張之洞的肯定和贊賞。1901年8月,時值大生紡織公司初見成效,張謇聯絡湯壽潛、鄭孝胥、羅振玉等好友共同創辦的墾牧公司,在獲得清廷商部批準后正式成立并付諸實施,以通海墾牧公司為主導的黃海北岸沿線沙地開發,進而形成體系性產業鏈,并吸引了大江南北大量有識之士以及江口北岸一帶崇(明)、海(門)、啟(東)人參與用工并拓展出自己的新生計。[19]

20世紀初,通海墾牧公司等實體經濟推動之下,江口北岸一帶沙地人的拓荒墾殖活動,已從海門、啟東、呂四一帶延展至黃海之濱的大豐、東臺、建湖、射陽等地,今黃海北岸沿線一帶至崇(明)、海(門)、啟(東)通(州)等沙地人后裔,至今仍相當程度地保留著初始的淳樸民風,以及包括部分“海門山歌”傳唱在內的諸多生活習慣,亦可視為其祖輩相傳的“江口情結”記憶。

(二)沙地人的“新大陸”——海門新山歌

文化傳播意義上的海門山歌“新大陸”,是海門及其周邊(今南通市崇川區、通州區,以及啟東、如東、大豐、東臺、射陽、建湖等地)“離散人群”及其后裔基于“亞吳語地帶”地理環境變遷以及長江下游河口段北岸現代沙地人身份感、文化歸屬感等綜合因素,而設計和歸納的一種鄉土觀念和社會元素。新中國成立以來,其社會維度與傳播方式,催生和促進了主流文化、區域文化交叉影響下,融南北方民歌于一體、時代性和時尚性等兼具的海門新山歌之創作觀念、表演方式的形成與發展。

1957年,海門縣舉辦民間文藝匯演,所有節目中僅山歌手就來了近三百人;1962年,當地文化部門通過民間文學收集整理,陸續整理編印了部分《海門山歌》曲集,由此進一步推廣和普及了海門山歌的傳唱,并使海門山歌傳唱與文藝演出活動相結合,成為反映當地現實生活的重要內容之一,其影響逐漸擴大到長江三角洲一線。據調查和統計,姜庭湘、顧玉思、趙樹勛、郁再相、周三姐、王愛琳、宋成禮、管金海、張志明、朱廟根、楊漢祥、趙有新、黃耀賢、黃秀華、李大龍、張淑蘭、崔利民等300余位,均為20世紀50—80年代間當地人們家喻戶曉的知名歌手。

20世紀70—80年代,海門文化館根據上級有關進一步搜集整理民間音樂的統一部署,組織梁學平、陳衛平、崔立民等人對海門地區民歌進行系統性采集與整理,于1979年編印了《海門民歌選》(部分內容入選《南通地區民歌集》《江蘇民歌選》《中國民間歌曲集成》);而1987年出版的《海門山歌選》,則以更加多樣化的沙地人題材和生活品格,反映出這一方水土所構建和滋潤的沙地人社會結構;2006年,“海門山歌”被江蘇省政府列為首批非物質文化遺產保護名錄;2008年,經國務院批準,海門山歌被列入第二批國家級非物質文化遺產目錄(Ⅱ—94);2018年,海門山歌手宋衛香獲第五批國家級“非遺”傳承人稱號。值得注意的是,自1985年海門縣主辦首屆“海門山歌會唱”以來,以相關主題為契機的大型海門山歌會演已持續了六屆,這一方水土匯聚而來的 “沙地人”情結,通過歷史與現實交相輝映的主流文化和區域文化,不僅記錄了海門南部沙地獨特地理環境、移民結構的傳統生活特點,以及20世紀以來相關地區社會文化變遷、民風習俗演變等多樣性影響下,當地人們在自身民歌文化宗源交錯的歷史背景下,通過音樂語言的互相滲透、互相促進,構建和凸顯以“海門山歌”創作表演為時代標志的新生代海門“山歌人”形象的努力,以及海門山歌通過歷時與共時條件的交叉共融,從方言習俗與民歌俚調等多方面,為后代們凝聚和傳遞“沙地人”身份元素和社會文化的歷史情結現實影響。其間,梁學平、崔立民、鄒仁岳、陸汝江、韋樹森、李翔、錢梅、沈裕輝、姜國華、何惠石、周士林、張建新、莊子良、張垣、王美萍、俞仁禮、馮軍、徐環宙等所作歌詞,以及高揚、崔立民、盛永康、陳衛平、龍飛、湯炳樞、劉森才、周一新、瞿文廣、劉國基、黎立、杜慶紅、周耀斌、龔正新、郁雷、王文興、江樹忠、卞瑞娟等所譜曲(編曲)的大量山歌體裁作品,均從不同主題思想和生活景觀,謳歌和凸顯了這一時期沙地人特有的家鄉情懷和社會風尚。

海門一帶沙地人的“新山歌”具有多樣性創作特征。就體裁種類而言,“新山歌”總體上保留了江南水鄉山歌直達、順暢的音樂語言特征以及開門見山,不迂回和不假設等手法,以簡練精致的旋法及音樂特質,體現出與主題緊密關聯的組織形態與運動規律。

譜例8旋法基礎來自江南“山歌調”,六聲音階(d)羽調式,核心音調分別為D—F—G—A—C—E。即興自由、張弛有度的旋律,在級進、跳進(最寬至十度音域)中時而密集緊湊、時而開放舒展,憑借自身旋法規律或凝聚成真摯而又含蓄的中低音區,或將生動有趣的旋法元素放飛于高亢熱情的高音區(最高音為f2),加上“海門山歌交關多哎,只只山歌多紅火哎”等直率坦誠、真情描述的歌詞表達,該曲區別于傳統民歌自然音區平鋪直敘慣例的創作特征躍然而出。

譜例8.[17]96

歌詞生動、內容多樣,凸顯“新山歌”旋律性格變化、主題形象對比等,成為“新山歌”創作表演的又一特色。例如,譜例7以“亞吳語地帶”方言為發聲基礎,通過陳述句、感嘆句及“虛字”“襯字”“鑄字”相結合等方式,生動而又巧妙地將“鄉音一轉而即合昆調者,惟姑蘇一郡”之由來,與“新山歌”旋法緊密關聯。

較之傳統海門山歌多以單一節奏(或相近節拍)承載“抒情性”“敘事性”內容,這一時期人們創作(改編)的作品,多將速度變化和對比等,作為貼近和刻畫主題思想、音樂形象的一種手法,使得“新山歌”更加貼近時代脈搏,具有多樣性社會風尚與生活氣息。例如,《只因為心中有了伊》(陸汝江詞、崔立民曲)、《小夫妻一配做人家》(梁學平詞、湯炳書曲)、《聲聲山歌頌家鄉》(鄒仁岳詞、瞿文廣曲)、《礪蚜山傳說》(龔正新詞曲)、《想起老家布機聲》(鄒仁岳詞、湯炳書曲)、《海門腌齏湯》(姜國華詞、周耀斌曲)等。

以舞臺表演、樂隊伴奏及舞美燈光音響等結合多樣化“潤聲”與“腔音”,形塑一種都市化藝術形式,是“新山歌”依托海門及其周邊地區“亞吳語地帶”社會環境及突出的藝術成果,逐步進入主流文化與區域文化交叉而又交融的新階段的又一特征。從1957年海門舉行全縣民間文藝會演至1985年始的海門山歌會唱(前后共計六屆),以及世紀之交,《聲聲山歌頌家鄉》獲“首屆江蘇中國民間藝術節”民歌大賽銀獎(2002)、《江風海韻東洲美》(李翔詞,杜慶洪、宋衛香曲)獲第五屆江蘇省“五星工程獎”銀獎(2003)、《打工妹》《迷人的海門》獲中國群眾文化學會舉辦的創作歌曲大賽金獎(2005—2006)。世紀之交,《小阿姐看中搖船郎》(梁學平改詞、陳衛平編曲),《海門山歌交關多》(梁學平詞、陳衛平編曲)、《江海對歌》(鄒仁岳詞、湯炳書曲)、《站在橋上看風景》(卞之琳詞、吳小平曲)、《海門特產》(鄒仁岳詞、湯炳書曲)、《海門地界四只角》(鄒仁岳詞、嚴榮曲)、《走南闖北海門人》(鄒仁岳詞、周一新曲)以及海門山歌音樂劇《草莓紅了》(策劃與作曲:黎立;作詞:鄒仁岳)等,更是不同程度結合現代舞臺表演程式與藝術特征,或將悠久的吳歌元素與濃郁的絲竹樂融入江南風情之中。較之六朝以來江南“徒歌”的“行歌互答”,已然具有另一番“山歌悠咽聞清晝,蘆笛高低吹暮煙”的美感。

可見,作為筆者視域下“離散人群”歷史傳承、移民文化和現實需要的一種綜合性社會文化反映,歷史形成的海門山歌及其所承載的沙地人“集體記憶”,不僅體現了現實國情下游河口段北岸移民群體及其后裔的“鄉愁”等情感元素,而且折射出全球化背景下,伴隨移民人口、文化結構等不斷變遷,人們通過各種社會機緣與族群規律,不斷穿梭于社會主流與邊緣之間,并在持續深耕本我、他我等各種傳統與現代文化土壤的同時,探索和守望自身集體記憶、文化身份、社會價值等的各種努力,正如社會學家所說,文化的一貫性與延續性具有一種“意義共享的共同體”特征,即文化成分之間的內在相容程度取決于“一群人對另一群人的觀念的社會影響程度”。換言之,由于文化的分層與系統性的歸屬與差異,不同社會文化條件之下的族群與社區活動,基于社會觀念、習俗和審美需要,面對某些文化張力或沖突,或選擇集群式扎根方式,或趨向于離群性邊緣存在,均可理解為“文化認同”中的一種“競爭性協調與提升”[20]。

結 語

就本選題研究而言,中國南北方地理環境的差異和歷代政權更迭、疆域變化所導致的多樣性社會文化關系,對于“江南文化”形成、發展及傳播等,具有歷史和現實條件下的多維度影響,上述“飛地文化”及其部分案例選點,正是這一背景之下的產物。

作為江南文化跨江北上的一個重要分支,海門山歌及其展衍雖起于長江下游河口段北岸部分吳語系移民的不同社會行為與文化樣式,其歷史與現實的源頭則可上溯至六朝以來歷經淘洗的江南文化遺產,以及“六朝四學”歷史返照的“子夜吳歌”及其多樣性人文景觀。就此而言,沙地人的“田歌敘事”,從口頭形成和口頭傳播的“南蠻鴃舌之音”發展為近現代行政區劃更迭與重合下的“海門山歌”,無論是“豈無山歌與村笛,嘔啞嘲哳難為聽”,還是“山歌悠咽聞清晝,蘆笛高低吹暮煙”等,無不從地理環境和俚俗文化的歷史淵源與流傳背景下,折射出這一民歌類型形成與流傳的鄉俗民情。

管劍閣、丁仲皋所編《江口情歌集》距今已近百年,“田歌敘事”記錄的“沙地人”伴隨滄海桑田而矢口寄興、曼聲吟唱,早已匯入海門一帶“亞吳語”群體的“新山歌”之中。如今,作為這一基礎之上衍伸的一張地方名片,海門山歌及其多樣性藝術展衍探索與實踐,不僅進一步折射出這一帶居民通過共同奮斗拓展生活空間、持續融入江海平原之四方先民大家庭的集體記憶和文化理想,而且反映了長江下游河口段南北岸居民共享吳地資源、共同傳承和發展長江下游河口段兩岸民歌文化的更為廣闊的歷史和現實場景。

與此同時,我們也應看到,由于多種原因,作為吳越文化和江淮文化長期碰撞、兼容并蓄的一種區域性民歌類別,以及作為不同歷時條件下,海門、通東、呂四,以及南通地區原住民來自四面八方(包括中原、荊楚、齊魯等地 )而形成的“五方雜居”方言島(不同分支),面對豐富多彩、爭奇斗艷的海門“新山歌”,如何恰當判斷與評價該類別與“傳統海門山歌”的關系、如何把握受眾審美范疇的“集體記憶”維度等,其內涵和外延,在相關領域迄今尚未形成普遍共識,所謂“江南民歌江北說”“江海文化”與“海派文化”之關聯性等,仍處于進一步考證和探索之中。

可以肯定,無論是先期自各地遷徙至海門一帶的通東人,抑或是后來跨江北上的“沙地人”等,人們通過“海門山歌”之社會發生源與認同維度融匯于“江海平原”的歷史與現實,早已殊途同歸、難分伯仲。作為特定“離散群體”及其歷史延伸的一種“飛地文化”,海門山歌及其展衍帶給我們的啟示,正是源于此。