淺議古細菌研究及其必要性

□ 溫宇旸

(中國農業大學,北京 海淀 100083)

一、研究古細菌的必要性和重要性

在歷史的長河中,在進化過程中,各種生命逐漸形成,它們品種多樣,多姿多彩。根據達爾文的進化論,適者生存,物競天擇,在復雜的生命演變進程中,有許多物種被自然淘汰,也有許多物種順應自然的變化而變化,仍然堅強演繹著生命禮贊。更讓人們覺得不可思議的是,在極度高溫的深海火山口處、在陸地高達上百度的熱泉里、在酸堿度極高足以殺死很多生物的鹽堿湖里……在這么多貌似無法生存的環境下,竟然發現了一些生物的存在,而這種惡劣條件又和地球形成早期的環境即太古時期的環境特別相似。這就不由得激起人們的科學研究的愿望,大家都很好奇它們的適應性,太古時期的生物是如何生存的?在那種環境下都能生存,究竟是依靠什么?研究它們,對闡明生命起源尤其有著非同一般的意義,這些古生物在細胞進化中扮演什么角色?聯系當下實際,它們的生存對現今社會的科學發展有沒有借鑒意義?本文將要探討的最古老的生命之一——古細菌,這種生物就是在上述提到的在惡劣條件和地球形成早期的環境即太古時期特別相似的情況下,還依然能夠生存的細菌。

(一)古細菌的發現

過去,古細菌雖然一直存在在地球上,由于研究的技術和手段有限,對古細菌的了解還是很有限,或者是處于未知領域,而且關于“古細菌”這個概念,直到1977年,才由美國的微生物學家和物理學家Carl Woese和George Fox提出的,Carl Woese等人使用了他們自己精心創造的技術,通過多次實驗,詳細地分析,對高達上百種的真核生物(也含括中間部分細胞器、細菌),通過對上述真核生物、細菌的16S/18SribosomalRNA的寡核苷酸oligonucleotide譜,重點關注在16SrRNA即16SribosomalRNA的系統發生樹上,與部分原核生物是否存在差別。美國的微生物學家和物理學家Carl Woese通過多次比對研究,確定它們是新的生物,完全不同于已經發現的、被命名的生物,有鑒于此,美國的微生物學家和物理學家Carl Woese決定重新命名,一類生物是被命名為細菌,一類生物是被命名為古菌。這次發現的最重要的成果是,提出了近代的生物分類理論,將生物分為真細菌域(Domain Bacteria)、古細菌域(Domain Archaea)、真核生物域(Domain Eukarya),也就是三域系統(Threedomainsystem)。

(二)古細菌的分類

當前,在實驗室可以培養的古細菌分為三類:產甲烷細菌、極端嗜鹽細菌、極端嗜熱細菌。

產甲烷菌,是一類非常嚴格厭氧的古細菌,這類古生物,生活在無氧的環境中,卻能利用CO2,使H2氧化,從而生成了甲烷,同時釋放一定的能量。

極端嗜鹽細菌,在鹽飽和環境中都能生長,這類古細菌在非常高的鹽度環境中能夠生活,生存鹽度最適宜25%,這類古細菌有的還可以生活在鹽度高達32%的環境中,大部分被發現的這類古細菌生活在鹽田、鹽湖、死海里面。

極端嗜熱細菌,這類古細菌能在90℃以上的高溫環境中存活,它們中間大部分也都是嚴格厭氧生物,德國人K.Stetter曾經在意大利海底發現可以生活在110℃的高溫一族古細菌,但這些古細菌在84℃就不再生長了,可見是非常喜熱的一類古細菌,和一般生物大不一樣。

(三)古細菌的研究價值

在已經被發現的古細菌中,可以看出,它們大部分生活在非常惡劣的環境中,也就是在高鹽分、高溫度、高酸性和高堿度等極端惡劣的條件下生存。從生態學的角度而言,尤其是與真細菌相比,古細菌的生態幅實際非常狹隘。但是正是由于古細菌生長環境的極端特殊性,它的生長環境基本上就意味著生命界的極限,而且通過研究它的分布范圍,可以更深一步確定生物圈的邊界。此外,古細菌棲息的極端惡劣環境與地球形成早期的惡劣條件特別是生命起源時期的環境非常類似。在美國的微生物學家和物理學家Carl Woese和George Fox經過試驗提出理論之前,一般是將細胞形態分為原核細胞和真核細胞兩大類。只有1977年美國的微生物學家和物理學家Carl Woese等人發現古細菌后,生物才被分為三大類:真細菌域(Domain Bacteria)、古細菌域(Domain Archaea)、真核生物域(Domain Eukarya)。1977年美國的微生物學家和物理學家Carl Woese和George Fox等人的發現為更深入的探索生命起源、研究真核細胞起源,都有著非同尋常的幫助作用。

科學家發現,有的古細菌可進行光合作用,但這類古細菌的光合色素卻又和植物葉綠素類分子并不相同,而是類似于動物視網膜上視紫紅質。由此可見,研究古細菌和其它兩類生物的關系,探討古細菌的新陳代謝方式,確實可以為更深入的闡明生命起源、探索生物演變進程提供更好的研究平臺。故而,人類應該利用最新的技術手段,尤其是分子技術手段(主要考慮到尚未能成功培育大部分古細菌),如高通量測序技術,作為更深層次了解古細菌的平臺。與此同時,也可以看出,通過研究古細菌的生存環境、古細菌的代謝特點,還可以為微生物遺傳、生理和分類的研究提供一些新的材料、新的課題,也可為實際生活中在惡劣環境下資源的尋找和開采,能提供更加堅強有力的科學技術支撐和保障。

此外,科學家發現一些古細菌種類,如產甲烷菌,能夠生存于反芻動物的消化道中,但反芻動物瘤胃因為存在了產甲烷菌,在產甲烷菌的作用下,不可避免地產生大量甲烷,鑒于目前我國反芻動物養殖已經上了一定規模,并且甲烷的溫室效應該遠遠要高于CO2,加上目前尚未能培育成功出大部分古細菌,這也為調控溫室效應增加難題。令人困惑的是,反芻動物釋放的甲烷卻又是重要的生物能源之一。故而,我們更應該好好地了解古細菌,并做深入研究,以便充分利用古細菌為我所用。

正是由于古細菌各種各樣的未知,古細菌未知的生理過程,古細菌令人矚目的功能和前景,古細菌蘊含的不可估量的生物技術開發前景,古細菌神奇的生存環境,讓這些古細菌所獨有的生命潛能給我們帶來無窮的奧秘。

二、古細菌對部分抗生素耐藥性的原因

相對于真細菌而言,古細菌對某些抗生素表現出較高的耐藥性或者說不敏感,原因:一是古細菌和真細菌相比,細胞壁不含有聚糖骨架,只是含蛋白質和多糖,最多可能還會含有“假胞壁質”,古細菌的細胞壁合成不受青霉素干擾,而青霉素的藥理作用是干擾細菌細胞壁的合成,是故古細菌能對于青霉素等抗生素具有耐藥性;二是古細菌依賴于DNA的RNA聚合酶,也與真細菌的不一樣,它們對利福霉素、利鏈菌素有較高的耐藥性,利福平的作用機理是通過抑制依賴DNA的RNA聚合酶,使RNA聚合酶失去了活性,從而影響到細菌的RNA合成,達到抑制細菌和殺死細菌目的。此外,古細菌的16S和5SRNA的核苷酸排列順序,也與真細菌的存在明顯不同。古細菌的翻譯作用對氯霉素不敏感,但是白喉毒素能夠抑制它,而后者對真細菌無效。研究中還發現,真核生物的翻譯還能被白喉毒素抑制。

三、古細菌特征證明

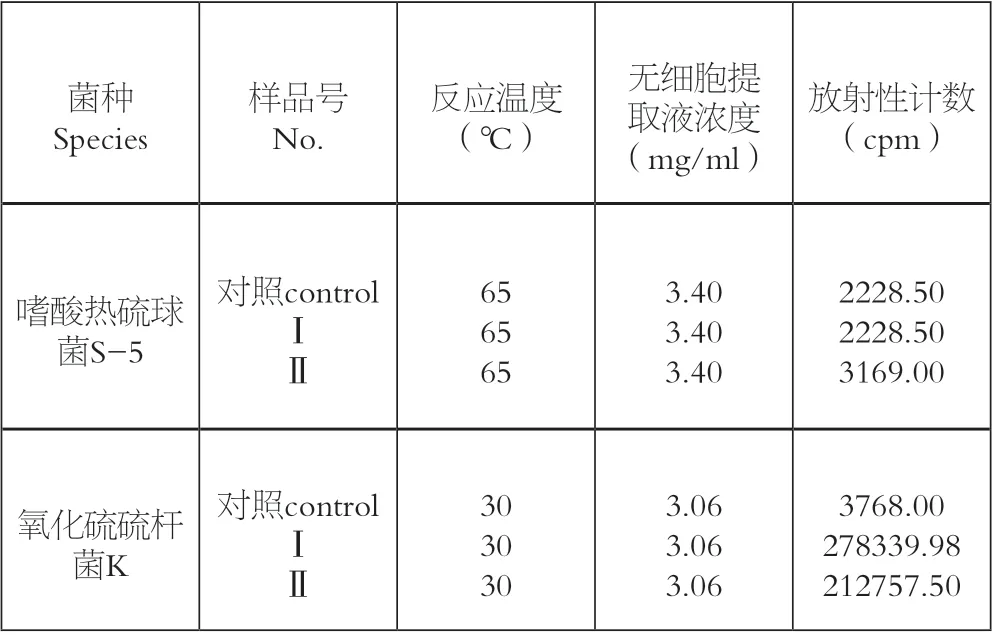

卡爾文循環中的關鍵酶之一有1,5-二磷酸核酮糖叛化酶。如果利用同位素技術,可以證明,在嗜酸熱硫氧化古細菌中,1,5-二磷酸核酮糖駿化酶根本不存在,這間接說明了卡爾文循環是不存在的。如果用氧化硫硫桿菌作為此次實驗的對照菌株,可以用來比較二者在固定CO2方面的差異性。仔細對比表1中的實驗數據,我們可以看出,1,5-二磷酸核酮糖羧化酶僅僅是存在于氧化硫硫桿菌之中,而且高活牲被表現出來,但是我們在數據中觀察到,嗜酸熱硫球菌中,沒能夠發現任何數據。

表1 菌種實驗數據

此次的實驗數據,和其它古細菌的實驗數據還是比較相一致的,進一步證明了嗜酸熱硫球菌在固定CO2的途徑方面,是明顯不同于那些真細菌的。但是嗜酸熱硫球菌究竟如何來固定CO2,還值得我們加大研究力度。

四、產甲烷細菌代謝網絡的分析比對

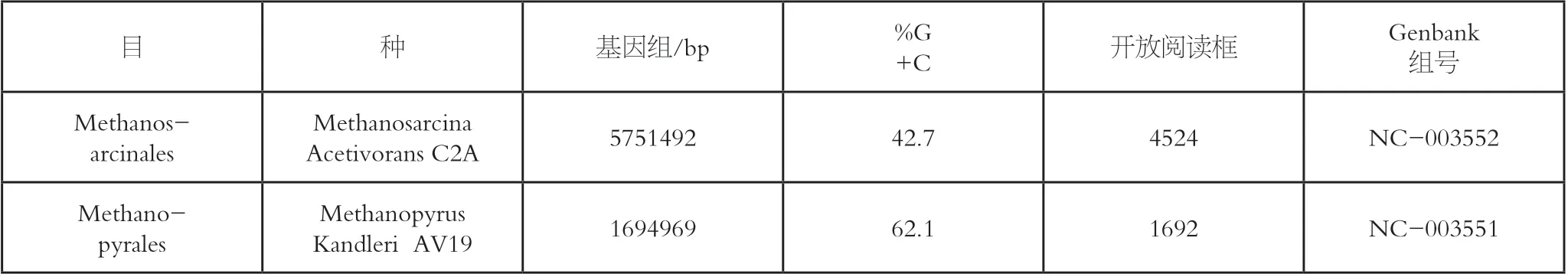

本文選取了寬廣古細菌中的甲烷八疊球菌目(Methanosarcinales) 中的常溫產甲烷菌M.acetivorans和甲烷火菌目 ( Methanopyrales) 中的嗜熱產甲烷菌M.kandleri。

對常溫產甲烷菌和嗜熱產甲烷菌的基因組信息進行比對,見表2。

表2 基因組信息比對

(一)整體網絡的比對

MI-GRAAL算法中,基本忽略了網絡中的自循環,雙邊和方向,在此基礎上,網絡的情況為:嗜熱產甲烷菌代謝網絡含有181個節點和332條邊。常溫產甲烷菌代謝網絡含有節點296個,邊有756條。

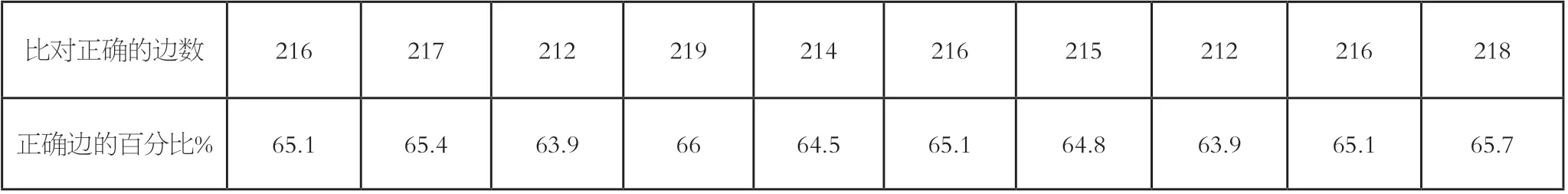

由于算法導致結果的隨機性,因此每個度量值分別運行十次,邊的正確性用EC表示.EC值越大,表明兩個網絡的匹配程度越高。結果見表3。

表3 整體網絡比對

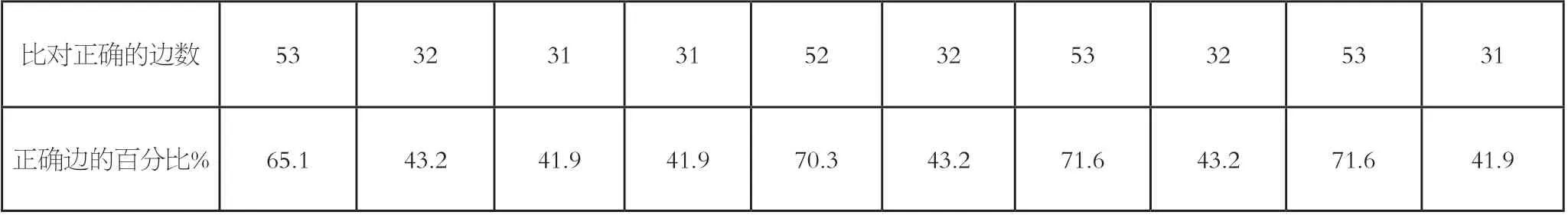

(二)Hub模塊網絡的比對

通過以上比對,可以看出M.acetivorans與M.kandleri的代謝途徑的拓撲基本一致。(結果見表4)

表4 模塊網絡比對

五、結語

通過對古生物細菌從耐受性分析、存在的地理位置、次生代謝的網絡結構等方面的多層次了解,可以發現,古生物細菌的研究為更深入的闡明生命起源、探索生物演變進程提供了很好的平臺,尤其對于惡劣環境下,尋找資源,開采資源,如何提供強有力的科技支撐和技術保障,還有較多的增長與發展空間。