萬龍山鋅錫礦綠泥石矽卡巖組合含礦特征及地質意義

侯 宇,王 能,張慶松,郭耀文

(四川省冶金地質勘查院,四川 成都 610051)

1 萬龍山鋅錫礦成礦地質背景

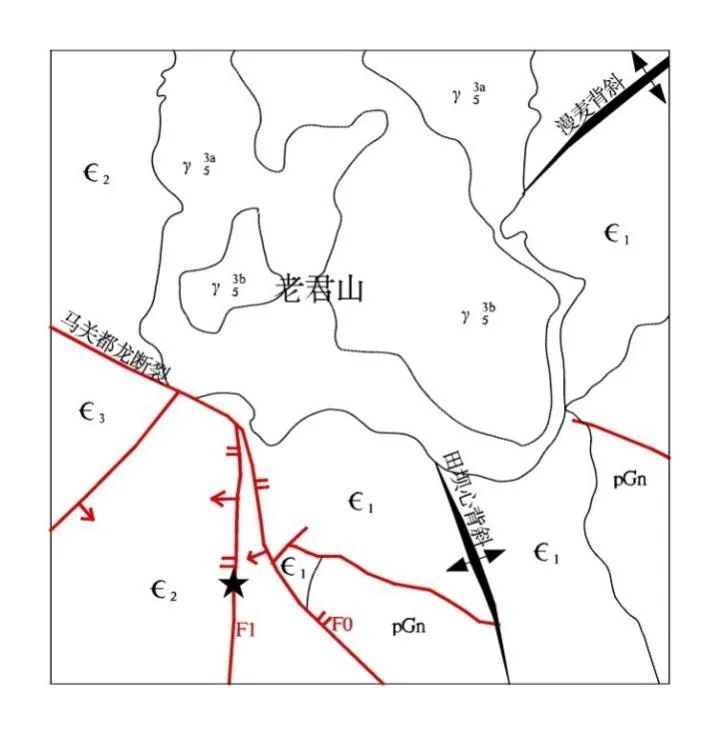

萬龍山鋅錫礦區礦區位于老君山花崗巖巖體西南側外接觸帶(見圖1),地處薄竹山-馬關(文山-麻粟坡褶皺帶)Ag-Sn-Pb-Zn礦帶的馬關都龍錫鉛鋅多金屬礦礦田上。礦區北、北東與曼家寨礦段、曼家寨西礦段相接,從而萬龍山鋅錫礦區具有與曼家寨礦段相同或相似的成礦地質背景與成礦地質特征[1,2]。本礦床的形成經歷了礦物質源沉積、區域變質有用元素初始聚集、巖漿巖熱液疊加富集、石英-硫化物期以及表生氧化期等成礦階段[3,4]。

圖1 萬龍山礦區區域地質圖(繆應理等,2007)

2 綠泥石矽卡巖組合的形成

萬龍山鋅錫礦為典型的矽卡巖型鋅錫礦床,礦床形成初期,都龍地區處于滇東南海盆的沉積中心,沉積了富含有機質的不純碳酸鹽及鈣泥質碎屑巖的銅、鉛、鋅、錫等礦物質源;然后經過區域變質初始聚集階段,成礦元素活化遷移到區域斷裂F0(馬關-都龍斷裂南段)、F1多期次活動形成的導巖、導礦空間及其次級斷裂或層間破碎帶之中聚集,形成了最初的似矽卡巖及鈣泥質片巖、礦化大理巖類巖石等。

再后來由于早期老君山花崗巖體侵位作用(侵入巖體中與成礦有關的Sn、Cu、Pb元素明顯高于花崗巖平均含量,其中Sn高出10-79倍、Cu高出3.6-14倍、Pb高出8.8-11.5倍、F高出2.7倍),使先形成的似矽卡巖、大理巖類巖石或鈣泥質片巖與高溫巖漿氣液發生交代或者雙交代作用,形成了以透輝巖、石榴石、角閃石、石英等硅酸鹽礦物組成的簡單矽卡巖,此時含礦矽卡巖有用元素剛剛或開始富集,形成含礦或低品位矽卡巖。

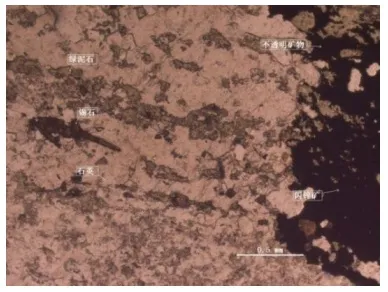

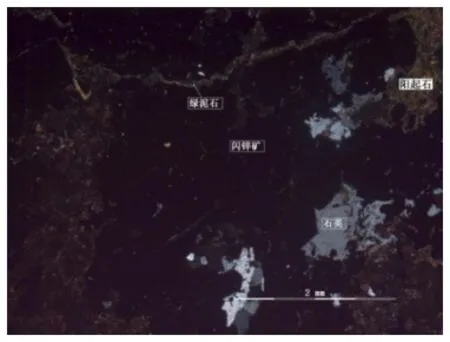

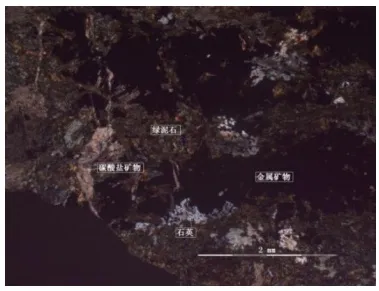

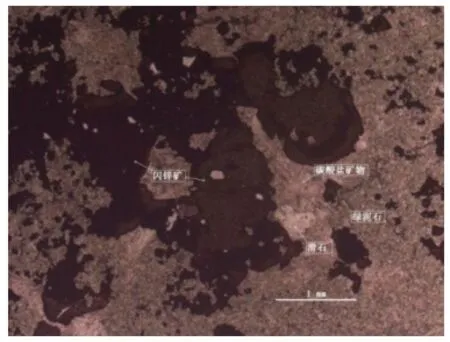

隨著巖漿熱液對已形成簡單矽卡巖進一步交代,有用元素進一步富集,Zn、Sn等呈細粒星云狀聚集體嵌布于綠泥石(呈片狀(見圖2)、細脈狀(見圖3)、柱狀或放射狀集合體(見圖4))解理面中形成以綠泥石組合的含礦巖石:綠泥石+透輝石+石英;陽起石+綠泥石+石英;綠簾石+綠泥石+石英;綠泥石+透閃石+石英的礦物組合。交代作用持續進行,綠泥石含量繼續增高后,含量可達到40%~80%,礦物質繼續富集于綠泥石之間(圖5),為綠泥石為主的矽卡巖型鋅錫礦石的形成儲備好了物質基礎。

圖2 PK980-XT4綠泥石呈顯微片狀結構,條帶狀集合體定向分布

圖3 ZK2007-XT3綠泥石細脈不規則分布

圖4 ZK2413-XT3綠泥石呈柱狀或放射狀集合體

圖5 ZK1939-XT1綠泥石構成巖石主體,包裹閃鋅礦

3 綠泥石矽卡巖組合含礦特征

3.1 綠泥石化學成分特征

根據綠泥石化學成分將其劃分為9個變種,在矽卡巖礦床中綠泥石常是輝石、角閃石、石榴子石的主要蝕變礦物。綠泥石的主要化學成分為:SiO2平均27.32%,Al2O3平均17.03%,FeO平均27.41%,CaO平均0.59%,MgO平均11.49%。在Fe-Si分類圖解中可以看出,萬龍山矽卡巖礦床主要發育富鐵的鐵鎂綠泥石及部分鐵斜綠泥石等,暗示熱液晚期階段仍然較富鐵質。

3.2 綠泥石矽卡巖組合組分及分布特征

萬龍山礦區綠泥石矽卡巖組合在垂上向具有較明顯的分布和特征:上部主要以綠泥石-透輝石-陽起石組合為主,主要分布于標高900m以上。中下部主要以綠泥石-透輝石、綠泥石-透閃石、綠泥石-透輝石-石榴子石組合為主,主要分布于600m~900m標高。

綠泥石矽卡巖組合一般由綠泥石、透輝石、陽起石、石英等礦物組合而成的,局部可見有透閃石、黝簾石、符山石、硅灰石等礦物出現,一般由3到5種,多則6-8種矽卡巖礦物組成,組分相對較復雜,且綠泥石含量一般在10%~50%之間,局部可達70%~80%,含量變化較大,同時也間接說明綠泥石矽卡巖的形成經歷了多期次和不同程度的熱液交代作用。

3.3 綠泥石矽卡巖組合含礦特征

萬龍山礦區以綠泥石為組合的矽卡巖總體鋅錫銅礦化強,鋅、錫品位較高,多形成工業礦體。以主礦體WL5工程揭露的矽卡巖組合為例,綠泥石的矽卡巖組合含礦性較好,Zn平均品位可達2.03%~16.87%,而以透輝石等為主的(干)矽卡巖組合往往Zn平均品位僅為0.42%~2.55%,甚至更低。

通過分析礦區其他主要Ⅱ類型鋅礦體的矽卡巖組合情況,以綠泥石為主的矽卡巖組合疊加有用組分鋅錫銅的礦石組合占比可達66.67%~100%,也印證了以綠泥石為主的矽卡巖組合更有利于本區成礦物質的富集。

4 結語

萬龍山鋅錫礦床作為近年來重新認識和研究的矽卡巖型鋅錫礦山,其賦礦巖性綠泥石+(陽起石+透輝石等其他矽卡巖礦物)的巖性組合是本區矽卡巖含礦的重要含礦巖性,也是本區鋅錫礦的主要載體,在空間上由上到下分布特征明顯,本區內含礦性最好,且主要發育富鐵的鐵鎂綠泥石及部分鐵斜綠泥石。因此以綠泥石組合的矽卡巖可以作為本區最重要的找礦直接標志之一,也為都龍地區矽卡巖礦床成礦模式提供了研究證據。