倉央嘉措及其詩歌研究四十年(1980—2020)*

⊙ 榮立宇 劉洪標

(天津師范大學外國語學院,天津 300387;廊坊市第十一中學,河北 廊坊 065000)

引言

倉央嘉措詩歌流布傳播已有三百年之久,其影響力早已超出藏區,風靡華夏,遍及世界。20世紀30年代,于道泉將倉央嘉措詩歌同時譯為漢、英兩種語言,并以《第六代達賴喇嘛倉央嘉措情歌》之名出版,這一具有里程碑意義的譯作極大地擴大了倉央嘉措詩歌在海內外的流行度和影響力。于道泉譯文問世后,倉央嘉措詩歌新譯本不斷出現,正可謂常譯常新,時有佳譯。這些譯本助推著倉央嘉措詩歌的進一步傳播,特別是到了21世紀前10年,隨著多媒體、自媒體技術的普及和發展,倉央嘉措詩歌(包括相當一部分偽作)頻繁出現在電影、歌曲、期刊、報紙、博客、微博中,于是倉央嘉措詩歌在這個依靠點擊率獲得影響力的時代,成功在國內獲得了空前的知名度。伴隨著倉央嘉措詩歌的不斷譯介,對倉央嘉措及其詩歌的研究也開始起步、發展。早期的研究多依附于翻譯,常見于譯文序跋類的文字,只限于對作者、作品的介紹、考證及翻譯的理念思路等。20世紀80年代以來,伴隨著中國改革開放的歷史進程,中國的學術研究獲得了嶄新的歷史機遇,煥發出勃勃生機,研究視域的開拓、研究方法的創新、研究材料的豐富等極大地推動了倉央嘉措及其詩歌研究的發展,催生出了許多重要的研究成果。基于這些成果,目前已有三篇綜述性的文章:理明圍繞倉央嘉措及其詩歌研究中的焦點問題(包括倉央嘉措的族屬、教派信仰、卒年,倉央嘉措詩歌的內涵、歌體、翻譯等)對學界存在的觀點做了綜述。[1]談士杰側重于倉央嘉措詩歌漢語譯本的介紹,對20世紀70年代末80年代初這一歷史時期比較重要的文章進行了梳理。[2]榮立宇從詩人研究、詩歌研究兩個方面對1990到2011年間倉央嘉措及其詩歌研究方面的文獻進行了考察。[3]這三篇文章涵蓋了20世紀80年代至21世紀初近三十年該領域的主要成果,呈現出倉央嘉措及其詩歌研究在這個時間段的面貌。但遺憾的是,這些綜述未能介紹最近十年(2011—2020)中問世的最新成果。有鑒于此,一篇既能呈現最新研究成果,又能將倉央嘉措及其詩歌研究四十年歷史貫通的文章顯得尤其有價值和意義。

一、數據來源與分析

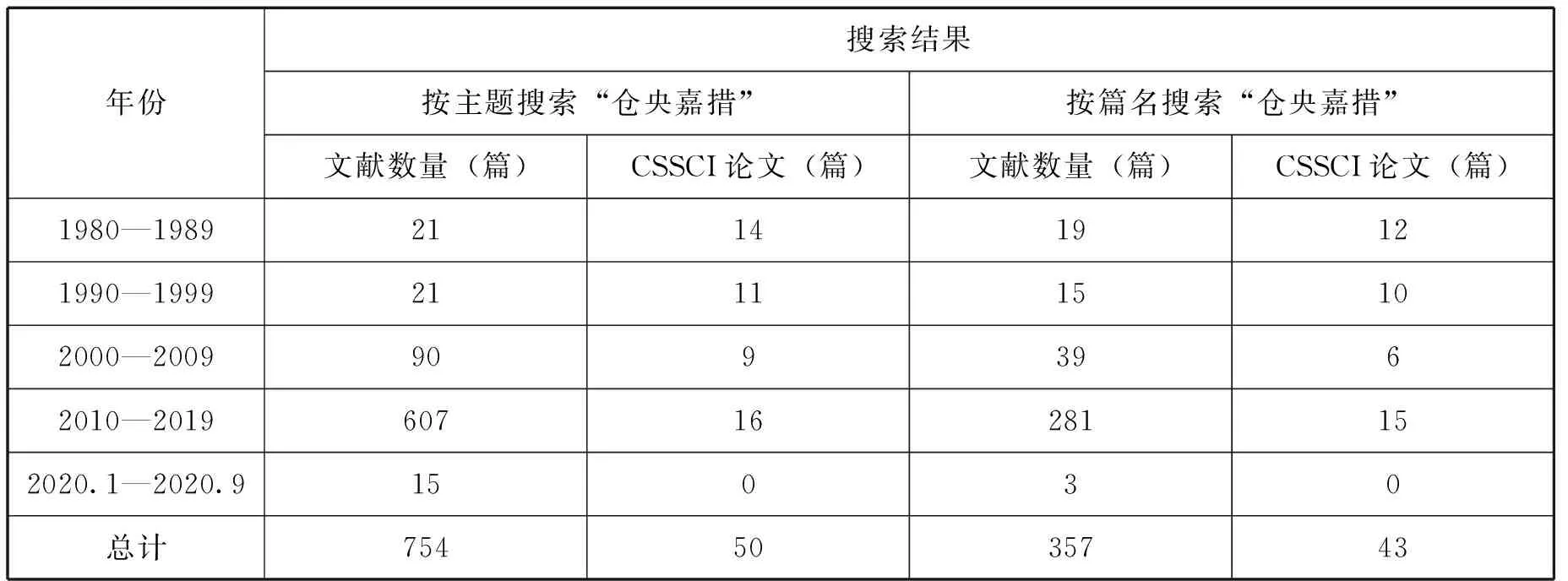

本文數據來源為中國知網(CNKI),檢索時間為2020年5月1日,校準檢索時間為2020年7月1日。數據遴選分為三步:1.選擇數據庫。本文選取中國知網提供的9個數據庫(包括學術期刊、學位論文、會議、報紙、年鑒、專利、標準、成果、學術集刊)為搜索范圍;2.第一次搜索,以“主題”為搜索項,以“倉央嘉措”為搜索內容進行搜索。去除重復項和非相關項,得到搜索結果凡754條;3.第二次搜索,以“篇目”為搜索項,以“倉央嘉措”為搜索內容進行搜索。去除重復項和非相關項,得到搜索結果凡357條。

數據遴選出來之后,我們首先確定1980—2020四十年來倉央嘉措及其詩歌研究中幾個時間節點:1.第一篇關于倉央嘉措及其詩歌研究方面的文獻:莊晶的《倉央嘉措初探》①;2.第一篇探討倉央嘉措詩歌的文獻:楊恩洪的《倉央嘉措情歌藝術談》②;3.第一篇探討倉央嘉措詩歌漢譯的文獻:周季文的《談〈倉央嘉措情歌〉的漢譯》③;4.第一篇探討倉央嘉措詩歌法譯的文獻:柏云飛的《淺析兩首倉央嘉措詩歌的法語翻譯》④;5.第一篇探討倉央嘉措詩歌英譯的文獻:榮立宇的《倉央嘉措詩歌翻譯與傳播研究》⑤。

接下來的數據統計具體包括以下4個方面:1.以第一次搜索結果為基礎,按照年代(1980—1989、1990—1999、2000—2009、2010—2019,下同)進行考察,揭示不同年代倉央嘉措及其詩歌研究方面的發文情況;2.以第二次搜索結果為基礎,按照年代進行考察,揭示不同年代倉央嘉措及其詩歌研究方面的發文情況;3.以第一次搜索結果為基礎,按照年代進行考察,揭示不同年代倉央嘉措及其詩歌研究方面CSSCI論文發表情況;4.以第二次搜索結果為基礎,按照年代進行考察,揭示不同年代倉央嘉措及其詩歌研究方面CSSCI論文發表情況。數據統計見表1。

表1 以“倉央嘉措”為主題或篇名搜索中國知網所得文獻統計⑥

從表1可以看出:1.整體來看,1980至2020年40年來,倉央嘉措及其詩歌研究方面的成果呈現出穩步增長的態勢,特別是2010年以后,相關成果更是出現了井噴式的增長;2.整體來看,四個年代倉央嘉措及其詩歌研究方面的CSSCI論文數量基本持平,未見有顯著增長;3.從四個年代CSSCI占研究成果總數比例來看,2010年以來,雖然倉央嘉措及其詩歌研究方面的成果激增,但高水平的論文成果未見大幅增加,與相關成果總量增長不成比例。

二、倉央嘉措研究

接下來,筆者從詩人研究、詩歌研究兩個方面對40年來比較重要的文章進行介紹。當然,有些文章同時討論了倉央嘉措和倉央嘉措詩歌,我們會根據文章側重將之歸入不同的方面。首先來看倉央嘉措研究方面的重要文章,分本體研究和外圍研究兩個方面來介紹。

1.本體研究

所謂本體研究,是指直接針對倉央嘉措本人的生平、族屬、事跡、卒年等方面進行研究。其中比較重要的成果包括:

莊晶、黃顥、吳碧云、于乃昌等依據大量的漢藏史料,對倉央嘉措的身世、族屬、教派信仰、卒年等問題進行了考據,有理有據。莊晶特別強調,倉央嘉措“在袞噶瑙出行后,最后歸宿于阿拉善的可能性極大。”[4]黃顥、吳碧云著重指出倉央嘉措“最終成了貴族領主之間政治斗爭的犧牲品。”[5]于乃昌認為,“在未得到更充實的材料之前,關于倉央嘉措卒年的問題,《秘傳》《哲卜尊·丹巴傳》和《噶桑嘉措達賴喇嘛傳》的記載,其可信性是較大的。”[6]

張松操從“政治悲劇的中心人物”“對造神運動的直接挑戰”“歷史的強烈反響”三個方面探討了倉央嘉措的生平事跡,給倉央嘉措貼上了“東方神壇上的叛逆者”的標簽。[7]張超依據史料對倉央嘉措系“宗教叛逆”的論斷提出質疑,并對倉央嘉措詩歌的來源提出了大膽的假設——外族勢力通過制作歌謠進行造謠抹黑旨在達到攻擊倉央嘉措的目的,其實與詩人本人無關。[8]

亞東·達瓦次仁依據巴桑羅布的田野調查和相關研究,對倉央嘉措的故居所在、童年經歷以及民間傳言等進行了探討。[9]巴桑羅布對倉央嘉措的父系(密宗大師世家)、母系(吐蕃贊普后裔)、親貴(德巴古相)以及倉央嘉措生平進行了考據,還原了歷史人物本來面貌。[10]格桑堅村、巴桑扎西指出倉央嘉措文化既具個體風貌,又有典型的藏文化特征,其核心價值在于大愛,其文化價值表現為強化民族的認同感和中華文化的認同感,伸張國家主權,捍衛國家領土完整。[11]

2.外圍研究

外圍研究是指與倉央嘉措本人間接相關的研究,包括對相關人物的研究或對相關著作的評論等。

賈拉森對《倉央嘉措傳》相關學術問題進行了深入探討,先后發表了3篇重要的文章。他根據蒙、藏、漢文獻中關于阿旺多爾濟(《倉央嘉措傳》作者)的零散記載,整理出倉央嘉措心傳弟子阿旺多爾濟的生平事跡[12],專門分析了“密傳”這一語詞流布的因由,強調佛家對“秘”的認識有深淺兩個層次的區分,指出書名中的“密傳”字眼其實沒有任何根據[13],并指出《倉央嘉措傳》作為一部傳奇色彩濃烈的宗教傳記,雖然其中有不少描寫今天看來令人難以置信,但其中涉及的歷史人物、歷史事件等大都有據可查。傳記敘事集中、年代清楚、有始有終的特點使它成為一部難得的研究資料,值得學界注意。[14]

郭衛平對《倉央嘉措密傳》的真實性進行了討論,指出“密傳”在若干問題上與漢藏史籍存在較大的出入,而且其中還存在不少明顯與常理相悖的內容。進而認為“密傳”很可能是其作者阿旺出于自己的政治野心編造出來的故事,其動機在于通過描寫倉央嘉措的神跡達到樹立自己宗教地位的目的。[15]

三、倉央嘉措詩歌研究

倉央嘉措詩歌研究可以粗略分為文學研究、翻譯與傳播研究、比較文學研究、計算機輔助研究、其他相關研究等幾個方面。

1.文學研究

蕭蒂巖按照詩歌題材將倉央嘉措詩歌分為8類:感嘆身世,憤怒抗議;反映斗爭,斥責權勢;表現意志,堅持理想;處境險惡,自我警醒;恪守信義,自我辯解;期待團結,共同斗爭;哀嘆失敗,憑吊死者;信賴朝廷,忠于黃帝。并結合當時的政治生態環境對倉央嘉措詩歌部分作品進行了解讀,表現出一種詩史互證的學術理念。[16]

孟昭毅試圖探討倉央嘉措詩歌在形式特征、修辭技巧等方面所受到的古代印度文學理論《詩鏡》的影響,認為這種影響要從美學層面加以認知,而且對倉央嘉措詩歌表現的民間立場和創新意識予以高度肯定。[17]

恰白·次旦抨措、曹曉燕引證當時的歷史文獻段落和有關可資參考的事實,從倉央嘉措登上達賴喇嘛寶座的歷史背景,反映倉央嘉措在位期間擺脫外界束縛、爭取自由的部分歷史事實,以及一些表明歷史事實的證據等3個方面闡述了自己的觀點,并駁斥了“倉央嘉措情歌”非詩人創作的觀點。[18-19]

陶曉輝認為詩人的婦女觀包含積極、消極兩種因素,前者體現在男女平權的朦朧意識,對西藏婦女人格的尊重,強調情感構成愛情的基礎;后者反映在玩弄婦女、游戲愛情的想法。總體來說,其正面價值大于負面價值,因此詩人的婦女觀具有一定的進步意義。[20]

肖干田依據知人論世的原則分析了倉央嘉措的生活環境,以及由此造就的性格多重性,指出詩人在達賴喇嘛位置上所面對的諸多壓抑構成了詩人詩歌創作的動因。他認為作為悲劇人物的詩人值得同情,詩歌在主題方面具有相當的復雜性,其中包括政治歌詩、情歌,甚至包括敵人的構陷和后世的拱托。[21-22]

次旦玉珍將倉央嘉措詩歌之美概括為音樂美、意境美、哲理美和委婉美等4個方面,并積極肯定了詩歌之美的重要意義——給予讀者視聽方面美的享受;啟發讀者思考;美化民族語言。[23]

藍國華著力探討了所謂倉央嘉措詩歌的作者權屬問題。他認為,倉央嘉措情歌中頗多齟齬之處,缺乏統一的中心思想和一貫的個人風格,不符合作家創作的特征,更像是政治斗爭的偽托之作。[24]他還對倉央嘉措及其詩歌研究的方法論進行了梳理和略評,認為既往詩史互證式的研究方法在缺乏確鑿史料無法確定作品切實歸屬的情況下存在先天的問題。[25]

陳立明從民族交流的角度討論了倉央嘉措門巴族的族屬問題,指出藏族與門巴族文學、文化的全方位交流對于倉央嘉措詩歌具有深刻的影響,一方面倉央嘉措見證了門、藏文化的交流,另一方面倉央嘉措詩歌豐富了門巴、藏文學寶庫。[26]

2.翻譯與傳播研究

周季文就倉央嘉措詩歌的9種漢譯本談了自己對于翻譯的見解,涉及藏漢翻譯中語法、語體、格律、修辭等方面的問題,同時強調了藏漢翻譯的標準為內容忠實、語言通順的基礎上做到風格相似。最后指出倉央嘉措詩歌漢譯的兩種傾向,即側重語言學角度的傾向和側重文學角度的傾向,并且分析了兩種傾向各自的利弊得失。[27]

高波認為倉央嘉措詩歌中部分作品并非詩人所作,藏族民眾把非倉央嘉措創作的詩歌歸于詩人是一種“圣賢注我”的托付方式。“倉央嘉措情歌”的傳播過程,反映了特定文化環境中人群的焦慮和困擾,以及沉重的肉身對于靈魂飛升的渴求和向往。[28]張武江將倉央嘉措詩歌的漢譯與出版歷程分為4個階段,專門考察了倉央嘉措詩歌譯介出版的幾種方式:翻譯、改編改寫、借用模仿。同時指出倉央嘉措情歌譯介出版中存在著文字轉換和傳播等方面的若干問題。[29]

索朗旺姆對倉央嘉措詩歌的于道泉英譯本、齋林·旺多英譯本與G.W.Houston英譯本進行研究,旨在介紹譯本特點,發現譯本呈現方式的差異并且探究其原因。[30]柏云飛對倉央嘉措詩歌的法語譯本進行研究,分析了法國譯者解讀中國西藏和倉央嘉措詩歌的特定視角和譯者所采取的翻譯策略。[31]

陳一蘭探討了倉央嘉措詩歌的底本問題,對詩歌的主要藏語本和漢譯本進行了歷時性梳理,通過分析詩歌的語言特色和既往譯本的優劣得失,指出倉央嘉措詩歌翻譯雖取得了一定的成績,但由于過于隨意而未能進入真正意義上的文學翻譯領域。[32]栗軍將倉央嘉措漢譯的歷史劃分為20世紀30年代、20世紀50年代、20世紀80-90年代、21世紀等4個階段,探討了不同歷史時期詩歌漢譯本所表現出來的藝術取向,并且從社會批評角度分析了時代背景對于詩歌漢譯的深刻影響。[33]

榮立宇對倉央嘉措詩歌漢、英翻譯的研究比較全面,其成果涉及對20世紀30年代倉央嘉措詩歌漢語譯本(于道泉譯本、曾緘譯本、劉希武譯本)的考察和介紹[34];對倉央嘉措詩歌在漢語文化圈中流波脈絡的梳理[35];對不同歷史時期倉央嘉措詩歌譯本進行的統計學考察[36];對倉央嘉措詩歌英譯歷史的分期,以及對不同階段重要譯本的介紹[37];基于中國傳統哲學中“陰、陽、元、泛”等概念對倉央嘉措詩歌翻譯進行的理論探討[38];對2010年以來出現的3種倉央嘉措詩歌重要譯本進行的介紹[39];對美國藏學家鄧肯(K.Dunkan)人類學著作中疑似倉央嘉措詩歌進行的譯介等[40]。

3.比較文學研究

湯紹波將倉央嘉措道歌與禪宗香艷詩偈做了對比研究,認為兩者都可以看作是佛教深奧哲理的詩意表達,都是宣揚佛法的有效方式。文章指出藏漢不同的文化背景造就了禪宗香艷詩繁榮、倉央嘉措道哥獨秀的差異。[41]

蔣宏、蒲林從思想內核、題材內容和風格特征等方面對比了“倉央嘉措詩歌”和《詩經》中的情歌,將兩部作品各自的藝術特色概括為:理性與禪思、世俗與神圣、頓挫與酣暢,并討論了形成不同藝術特色的社會文化背景。[42]

榮立宇從詩歌的體裁、題材、技巧、風格、整理,以及在國內的傳播情況等幾個方面對比了倉央嘉措詩歌和納蘭性德詞作,旨在凸顯共性、揭示差別,是一次可貴的民族文學比較實踐。[43]

4.計算機輔助研究

董穎紅利用計算機技術對《倉央嘉措情歌》的詞頻、文本搭配情況進行了考察,在考察結果的基礎上簡要分析了其詩歌的用詞特點,指出高頻詞可以確立詩歌的主題思想與感情基調,文本的搭配索引可以為人們提供廣闊的語境,加深人們對于詩歌的理解。[44]

陳晨等在確定詞匯切分原則的基礎上創建藏漢對照的語法分詞庫,借助語料庫的統計方法,從詞條數量分布、詩句包含的詞條數量分布和詞匯的頻度、頻率等方面對倉央嘉措詩歌的用詞情況進行量化分析,揭示出詩歌的風格特征。[45]

馬強等借助實驗語音學的方法,對詩篇時長、詩句時長、詩句間停頓、詩句內部音段時長和停頓進行了考察分析,揭示出藏語詩歌體式的節律特征,為藏語韻律的建模提供了數據支持。[46]

5.其他相關研究

瞿靄堂、勁松對趙元任為《第六代達賴喇嘛倉央嘉措情歌》提供的拉薩語記音進行新的解讀,從輔音、元音、聲調等幾個方面比較趙元任和社科院民族研究所記錄的兩種音系,肯定了趙元任的記音是科學的,特別指出其音位為主、變音為輔的記音亮點。[47]

趙麗芳基于媒體報道、藏文化持有者的觀后感、他文化持有者的閱讀札記,分析了具有不同文化身份的人對舞劇“倉央嘉措”在認知方面存在的差異,運用解釋人類學的方法(“理解他人的理解”)討論了跨文化交際的途徑。[48]

榮立宇、崔凱對2001—2016年間國內出版的倉央嘉措相關著作進行了全面的梳理和考察,試圖從出版學的角度揭示出倉央嘉措詩歌在21世紀初期流波的階段性面貌特征。[49]

四、結語

1980—2020年40年間,我國在學術研究領域獲得了值得稱贊的巨大成績。僅就倉央嘉措及其詩歌研究來看,20世紀80年代以來這方面的研究成果不斷涌現,特別是2010年后,相關研究成果更是出現了井噴式的增長。然而,我們在看到成績的同時還要留意在成果總量激增的情況下,高質量成果(CSSCI刊物)并未見到顯著的增加。這反映了倉央嘉措及其詩歌研究存在論文總數增長與高質量論文增長不成比例的情況,折射出該領域在研究成果方面的不足,值得學界反思。從現有研究成果的選題來看,倉央嘉措研究已涵蓋本體研究和外圍研究,倉央嘉措詩歌研究已涉及文學研究、比較文學研究、翻譯與傳播研究、計算機輔助研究,以及其他相關研究等多個方面。其中本體研究、文學研究、翻譯與傳播研究構成倉央嘉措及其詩歌研究的主體,而比較文學研究、計算機輔助研究則成為近年來倉央嘉措及其詩歌研究的熱點。從現有研究成果的研究方法來看,傳統的文本分析、定性研究占據了主體地位,后出的比較文學、定量研究格外吸人眼球。從現有研究成果的不足和缺陷來看,倉央嘉措本體研究中信史資料十分有限而野史材料也缺乏說服力,使得詩史互證的研究方法走向窮途:除非有嶄新史料的發掘,否則難有新的進展。另外,翻譯與傳播研究中多數在探討詩歌漢譯傳播,對詩歌英譯傳播和外語語種(法、德、俄、意、西、葡等)翻譯傳播的關注極為不足,對其他民族語言(滿、蒙、回、壯、彝等)翻譯傳播的關注更是稀缺。比較文學研究仍局限于國內各民族文學之間的比較,與國外英國文學、美國文學、法國文學、日本文學、俄國文學等其他民族文學進行比較的成果尚未見到。這些不足有待于后學予以彌補,同時也標示了將來可能的研究空間。前修未密,后出轉精。相信在未來的倉央嘉措及其詩歌研究領域,新研究一定會在繼往開來的基礎上開拓更多的研究領域,采用更新的研究方法,產生更高質量的研究成果。

注 釋:

①見莊晶《倉央嘉措初探》,載《中央民族學院學報》,1980年第4期。

②見楊恩洪《倉央嘉措情歌藝術談》,載《詩探索》,1981年第3期。

③見周季文《談〈倉央嘉措情歌〉的漢譯》,載《民族語文》,1985年第1期。

④見柏云飛《淺析兩首倉央嘉措詩歌的法語翻譯》,載《法國研究》,2012年第3期。

⑤見榮立宇《倉央嘉措詩歌翻譯與傳播研究》,南開大學博士學位論文,2013年。

⑥此處文獻范圍設定為南京大學中國社會科學研究評價中心發布的“CSSCI來源期刊目錄(2019—2020)”及擴展版。