城市韌性景觀營造策略研究

路玉潔,諶 多

(西安工程大學服裝與藝術設計學院,陜西 西安 710048)

1 韌性景觀概述

“韌性”一詞最早來源于拉丁語“resilio”,大致可以理解為2種含義:一是彈性,即受到外力之后可以反彈并恢復正常狀態;二是受到外力侵入后不會再反彈,雖然受損但沒有斷裂。所以“韌性”包括對于外界變化的抵御和自我恢復能力、適應和吸收能力、轉換和學習能力。將“韌性”這一概念運用在城市景觀規劃建造中,能夠使城市環境在變化和自然災害面前變得更有韌性,具有為各種困境做出相應準備、反應和從中復蘇的能力。

韌性景觀旨在將人工環境融入自然生態系統中,將颶風、旱澇災害、地質災害等自然界的干擾和未知的客觀因素視作景觀的一部分,在自然界的干擾中保持動態和生態平衡,提升場地的多樣性、穩定性、連通性,以適應未知的自然災害。

2 韌性景觀在城市發展中的意義

近年來,景觀營造和綠化效應在城市建設中受到政府和行業的高度重視,人們向往生活在優質的環境中,然而隨著日益惡劣的環境問題出現,一些城市中現有的傳統的綠色基礎設施的功能也被極大削弱。而韌性景觀對于受到自然界突發性災害后的環境恢復有重要的推動作用,為新時代城市綠色基礎設施建設提供了全新的方向和保障。將韌性景觀這一理念應用于城市景觀營造中,可以構建擁有高穩定性空間結構的生態環境系統,為城市可持續發展奠定基礎,提高市民的生活環境質量。

3 城市韌性景觀營造方式

3.1 韌性景觀設計要點

1)韌性景觀包括傳統景觀所不具備的抵抗力和恢復力兩大方面,抵抗力通過主動抵御擾動的影響,保證環境不突破自身穩定狀態的臨界值而受到損壞;當突破臨界值后,恢復力使環境能夠重新恢復至某一穩定狀態,可能是原穩定狀態,也可能是新的穩定狀態。根據災害發展的時間維度,抵抗力可以理解為主要作用于災害前和災害中,而恢復力可以理解為主要作用于災害發生后。

2)相較傳統的景觀營造,韌性景觀更加尊重自然,在保障自然底線的基礎上積極尋求高效的發展路徑。在規劃方面,韌性景觀更具有超前意識,需要準確辨識未來城市的主要發展情景,對未來不確定的擾動要有預判性。韌性景觀在傳統的景觀設計方法的基礎上注重廣泛應用多樣性、多功能性、冗余度、模塊、多尺度網絡和連通性等原則。

3.2 韌性景觀中的雨水處理措施

目前,人類建造的抵御自然災害的基礎設施,如堤壩、水閘、排水管網等都是剛性、靜態的,在應對不斷變化且不可預見、未知的新環境問題時難以保持出色的表現。為有效避免自然災害造成的巨大破壞,設計是實現韌性景觀的關鍵途徑。通過近年來的實踐發展,已在一些地區城市系統和災害風險管理領域建立“韌性”這一概念的研究框架。在城市中營造韌性景觀可以改善城市環境,是一種以柔克剛的思維。而在城市雨水收集處理方面,屋頂花園和雨水花園符合韌性景觀的營造策略。

在城市建筑內修建的屋頂花園可以減少總用水量,緩解降水量多的極端天氣給建筑排水造成的負荷,有平衡環境系統的作用。它不僅可以減少熱島效應,而且花園般的氛圍有利于提升整體環境風貌,創造獨特的人文景觀。在場地坡度<12%,與周邊建筑距離>3m,且距有地下室的建筑>9m的地方修建雨水花園,使地表徑流進入花園水景系統,補充地下水,超出雨水花園設計吸納能力的部分則被導向雨水收集工程設施,使水資源得到充分循環利用。在韌性景觀的雨水花園建造中營造合理的土壤滲透率是關鍵因素之一,最佳的土壤組合為50%沙土、20%表土、30%復合土壤,客土移植時最好移除0.3~0.6m厚的土壤。

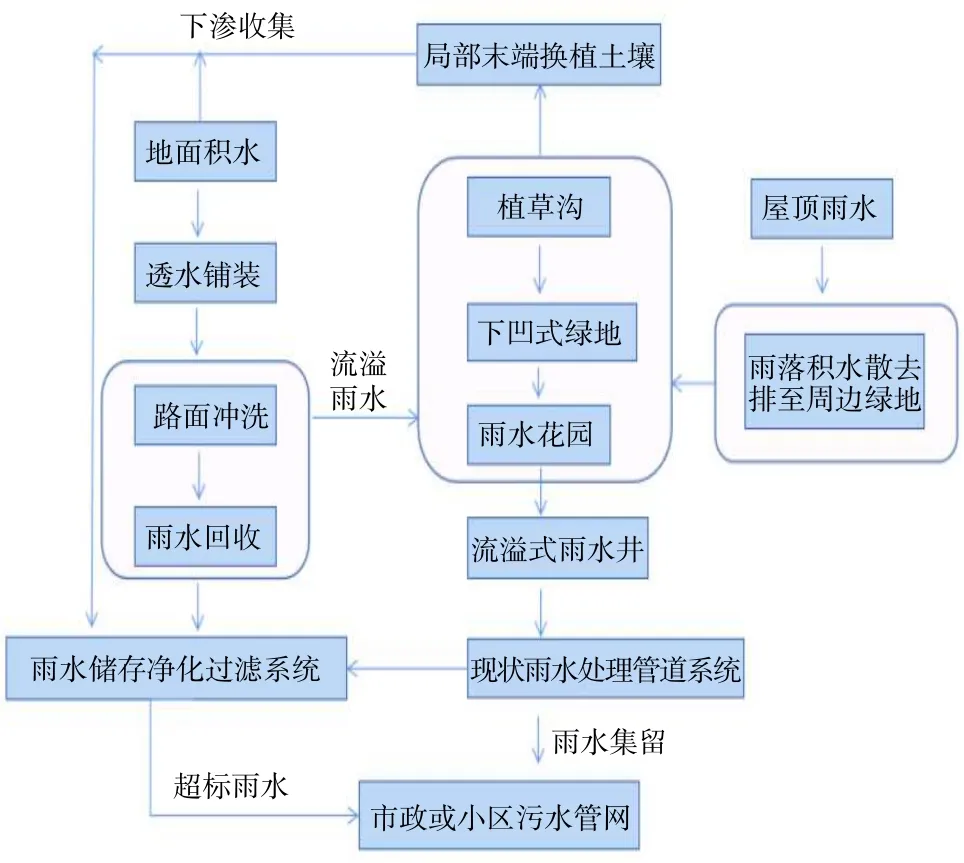

提升城市排水系統,應優先考慮借助自然的力量排水,有地勢的場地要做好引流排水處理。在城市景觀的設計中注重雨水截留處理,建造高低不一的雨水截流墻。距離居民活動區較近的地方筑成低矮的雨水截留墻,以應對平時積水量小的正常天氣,避免路面積水對人們的生活和出行造成不便。在距離居民活動范圍較遠的場地設計較高的景觀墻,可以阻攔積水,兼具美觀性和藝術性,減少突發性暴雨等自然災害對人們生活的影響。在城市街道景觀的設計中引入透水地面,人行道、停車場鋪設滲水路面是相對前者來說更容易實現的韌性景觀處理方式之一,雨水透過地面鋪設的滲水磚滲入地下,在暴雨來臨之際通常可以儲存一段時間的雨水徑流,能夠緩解雨水工程系統壓力,在洪澇災害中提升城市韌性(見圖1)。

圖1 城市韌性景觀中的雨水處理構造示意

3.3 韌性景觀中生物滯留洼地的營造

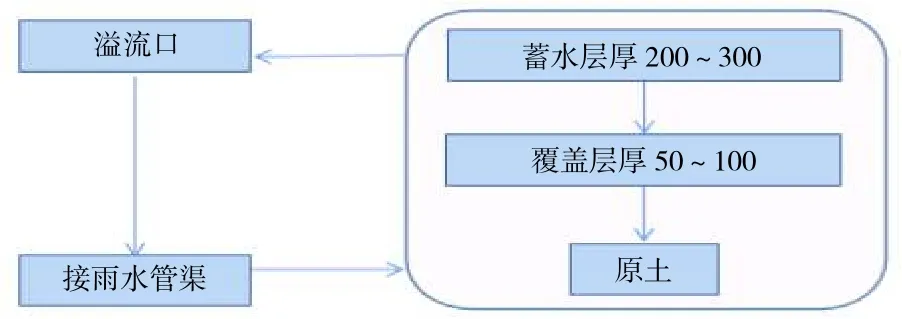

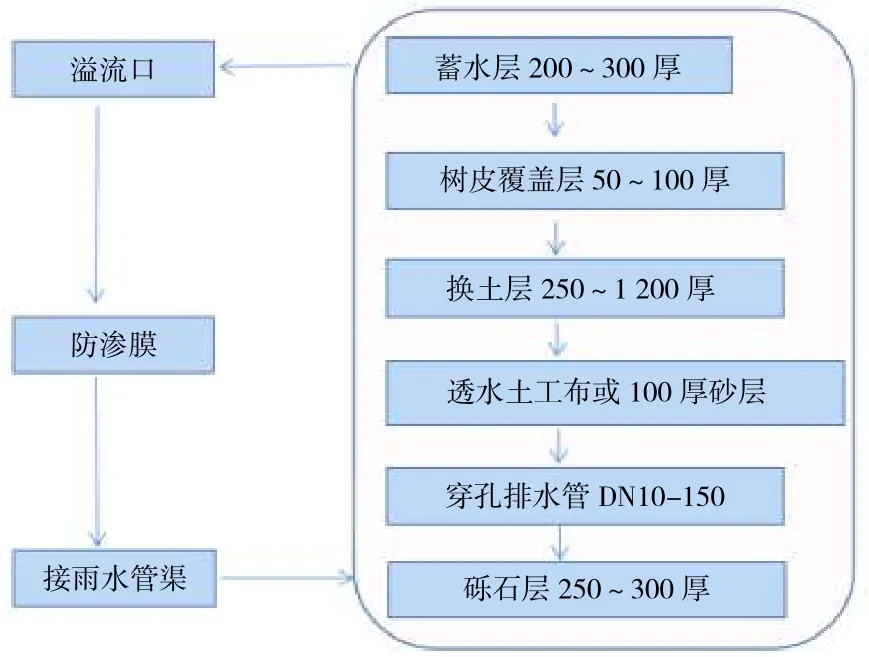

尊重場地原有的景觀特征和原生植被,減少人工雕琢的痕跡,在自然化和人工化之間掌握好尺度,是韌性景觀設計中亟待思考的問題。在地勢起伏的環境中應注重生物滯留洼地的營造。在淺槽洼地里培養多樣化的動植物生命,攔截暴雨沖刷的泥土,滲透和凈化雨水(見圖2)。在深洼地的生態蓄水池中,覆以蘆葦、菖蒲、水蔥、梭魚草、花葉蘆竹、香蒲、澤瀉等水生植物,可在景觀中營造小氣候,提升韌性,抵御極端天氣對環境的影響(見圖3)。

圖2 淺洼槽生物滯留系統構造示意

圖3 深洼槽生物滯留系統構造示意

景觀植物配置注重選擇原生和非侵入性植物。鑒于耐寒區植物種群的快速變化,本土種植的概念不斷演變,維持多樣化的種植系統,整合野生和本地植被兼顧的種植策略受到重視。本地原生植物與大多數外來植物相比,可以更好地保持水分,適應當地氣候條件,從而節約水資源。在養護過程中只需最低限度的人工維護,最大程度減少殺蟲劑的使用劑量,原生植物有助于恢復自然棲息地生態,提高景觀的整體生態韌性。

4 結語

在現代化建設進程中,我國很多城市面臨著自然災害等一系列未知風險,需要尋找相應的解決方案。本文以韌性景觀為出發點和立足點,通過對韌性景觀這一概念及其在城市中的營造策略進行分析,針對提升城市景觀韌性和抵御自然災害提出有效的設計營造方式。由于韌性景觀在突發性自然災害和氣候變遷的大環境背景下具備可應對的策略,對于外來風險有適應、緩沖能力,可將城市受到災害后的影響程度化解到最小,故發展更加節約、有效、健康以及具有韌性的綠色建設,探索城市韌性景觀的營造策略,值得進一步研究與實踐。