墻體和保溫材料在綠色建筑中的應用研究

王 迪,劉亞龍

(水發(北京)建設有限公司 山東 濟南 250000)

0 引 言

建筑業的蓬勃發展,加快了城市經濟發展和城市化進程。到2050年,建筑活動對環境的影響越來越明顯,由建筑活動產生的二氧化碳排放量將占溫室氣體總排放量的40%左右。而綠色建筑可很大程度地節省資源,包括節能、節約材料等,進而在整個建筑生命周期中減少污染,達到可持續發展的目標。在建筑物中,建筑材料是重要的部分,使用綠色建筑材料是在施工過程中節省能源的創新解決方案。綠色建筑材料的使用涉及建筑的各個反面,但以往的研究主要是針對防水密封材料和裝飾材料,而墻體材料和保暖材料是建筑物中重要的建筑材料,很少被學者研究。因此,本文從水泥加固和材料再利用的角度對墻體材料進行綜述,介紹不同的植物纖維如何應用于建筑材料。隔熱材料分為天然隔熱材料和變色玻璃,這是建筑領域的創新技術。本文通過文獻閱讀和案例分析對綠色建筑材料的應用前景進行分析。

1 綠色建筑的發展與綠色建筑材料的起源

綠色建筑的發展相對較早,可以追溯到19世紀。建筑師設計建造了綠色概念的建筑,1969年,意大利籍美國建筑師Paolo Saleri提出“生態建筑”概念。同年,由lan L.McHarg撰寫的《Design with Nature》(《自然設計》)面世,他被認為最先提出生態建筑和綠色建筑概念。1970年代的石油危機迫使人們面對建筑行業消耗自然資源造成的威脅。這使人們考慮建筑行業的可持續發展。1976年聯合國在溫哥華舉行的人類住區研討會上討論了居住環境這一問題。1980年代,在節能建筑系統的逐步完善過程中,建筑物存在的室內環境問題日益突出,加快了對建筑健康環境研究的步伐,對綠色建筑和綠色建筑材料的研究成為發達國家建筑領域的新熱點[1-4]。

綠色建筑指的是,在整個建筑生命周期中對環境負責并節約資源的結構和過程的應用:從規劃到設計,建造,運營,維護,翻新和拆除。建筑師提出了3R(減少,回收,再利用)原則:減少不可再生能源和資源的使用,以節約能源或減少對環境的影響,盡可能地重復利用建筑構件或建筑產品,并加強對舊建筑物的修復,并重用部分組件。考慮到環境和舒適性,綠色建筑研究已變得意義重大。許多國家已經推廣了綠色建筑,對建筑發展具有著重要意義。另一方面,1997年《京都議定書》簽署,從2005年2月16日開始實施。這是人類歷史上第一次對溫室氣體(GHG)排放進行監管。該協議提出了從原材料開發,制造和能源消耗等方面控制全球工業化國家人為溫室氣體排放的方法。從2008年到2012年,預計溫室氣體排放量將比1990年減少5.2%。為了減少全球溫室氣體排放,2009年12月在丹麥哥本哈根舉行的第15屆締約方會議鼓勵了發達國家向發展中國家提供財政支持并制定政策。哥本哈根協議于2010年1月1日生效。為了使綠色建筑的概念切實可行,發達國家建立了可以適應1990年至2005年全球各種特征的綠色建筑評級體系。評級系統可以定量描述節能和節水效率,對溫室氣體排放量的環境影響,對3R材料的環境績效評估和經濟效益,并為開發者和設計者提供決策依據。家具,地毯,涂料,粘合劑和地板都包含在大多數評估系統中,而需要更多注意的項目是填充材料,表面材料,墻板材料,設備,紡織品,硬路面,門,窗,隔熱材料,吸音材料,天花板,填縫劑,泥凝土和陶瓷[5]。

關于建筑材料對環境影響的爭論是不可避免的,但它可以指導可持續性標準,以減少總體影響。評估建筑材料的最一般標準包括資源管理,污染或室內環境質量以及舒適度[6]。目前,有LEED(美國能源與環境設計建筑評級體系),CASBEE(日本建筑環境效率綜合評估系統),BREEAM(英國),LNB(德國),NABERS(澳大利亞),EcoProfile(挪威)和ESCALE(法國)。材料的使用基于可持續性標準,可以直接減少建筑材料的環境負荷。同時,選擇具有較低廢物產生的材料也與有助于可持續發展。因此,運用綠色建筑材料有利于最大程度減少對環境的影響。

2 墻體和保溫材料

綠色建筑材料是一種需要滿足以下幾點的建筑材料:使用清潔生產技術;沒有或很少使用自然資源和能源;主要使用工業,農業或市政固體廢物生產,具有無公害,可回收利用,保護環境和人類健康的特點。本文分析了墻體材料和隔熱材料。墻體材料是指水泥增強材料和固體廢物材料[7]。

2.1 墻體材料

墻體是建筑物的主要承重結構。墻體材料的成本在整個建筑物的建造過程中占據很大的比重,但以綠色的建造方式會節省很多成本。下文從兩個方面介紹了具有承重功能的墻面材料:用于水泥加固的纖維材料和可回收的廢物建筑材料。

2.1.1 天然纖維用于混凝土增強

混凝土是由膠結材料膠結的工程復合材料的總稱。一般而言,混凝土是通過在攪拌條件下將材料(水泥),集料(沙子,石頭)和水膠結而成的。作為重要的工程材料,水泥混凝土具有低成本,高抗壓強度,良好的可塑性,耐久性等優點。同時,混凝土的生產和使用不僅消耗了大量的礦產資源,而且污染人類的生活環境。如何可持續的生產和使用混凝土材料,是對可持續發展的一個嚴峻的考驗。礦物摻合料的使用在國內外已經非常普遍。將礦渣,粉煤灰,硅粉和再生骨料混合到混凝土中以代替部分水泥,這可以減少對環境的污染。收縮是混凝土的主要特征,并且對混凝土的性能有很大的影響。植物纖維具有增強混凝土強度的作用,對混凝土裂縫的產生具有一定的抑制作用,與普通混凝土相比,裂縫寬度將變窄1/3,進而提高了混凝土的抗拉強度和抗折強度。目前,植物纖維的研究主要集中在其機械和物理性能上,但是在水泥堿性環境下植物纖維的腐蝕問題不容忽視。目前,腐蝕的研究只是在添加纖維之前先加工纖維。浸泡在酸溶液中,常見的兩種替代方法是,一用粉煤灰代替部分水泥,二是用硅粉代替。植物纖維在潮濕時會膨脹,而在干燥時會收縮,這會影響纖維與混凝土之間的粘結程度。需要發現更好的粘結材料以使纖維具有更好的功能。植物纖維在混凝土攪拌過程中容易吸收水分。如何在混凝土中均勻分布纖維是另一個問題。盡管植物纖維混凝土仍存在一些問題,但植物纖維混凝土已應用于一些項目并取得了良好的效果。它可以在廣泛的領域中推廣和應用。植物纖維作為鋼筋混凝土基材具有廣闊的前景。

2.1.2 回收廢棄建筑材料

在建筑過程中使用的傳統建筑材料,主要由沙子,木材和混凝土等部分組成。因此在房屋建筑或房屋拆除的過程中,經常產生大量的磚,木和混凝土廢料。對這些傳統的建筑材料進行有效地再利用,對減少建筑垃圾對環境的污染有積極的作用。對傳統建筑材料進行回收利用,開發商可以在拆除建筑過程中收集建筑垃圾,然后將收集到的材料應用于建筑物的外墻,以便對舊材料進行回收和再利用。另外,施工人員還可以在施工期間回收木材,這些木材可以用于制造家具或用于建筑裝飾。

對于綠色材料的使用,可以通過不同方式對其進行回收,回收材料的利用率從15%到90%不等。木制回收材料中的回收率約為90%(包括刨花板,中密度纖維板和木制家具),其他回收材料(主要是石材)中的回收率約為15-80%。(如圖1)

2.2 隔熱材料

在建筑物中,隔熱部分對于耐寒性和耐熱性至關重要。隔熱材料廣泛分布在建筑物中,數干種材料可以用作隔熱功能。天然絕緣材料和光致變色玻璃由于具有巨大的可持續發展潛力而受到廣泛關注。

一般建筑保溫材料來自石油化工產品,這些材料的生產過程將對環境造成污染。在工業材料的回收和再利用過程中,存在著諸多問題。盡管某些工業材料具有良好的性能,比如發泡聚苯乙烯板(EPS)等材料,但天然隔熱材料的前景更好。在多種情況下,軟木被用作絕緣材料,具有耐磨性和耐久性,可作為可持續建筑的原材料。在大多數天然絕熱材料中,稻草,椰子瀝青,玉米殼和花生殼的導熱系數最低,并且比發泡聚復酯低(0.024 W/(mK))。菠夢和菠蘿葉的纖維的導熱性比泡沫玻璃隔熱板低(0.045 W/(mK))。二十種天然材料的熱導率低于相變材料(PCM)(0.080 W/(mK))。

3 前景與展望

3.1 挑戰與障礙

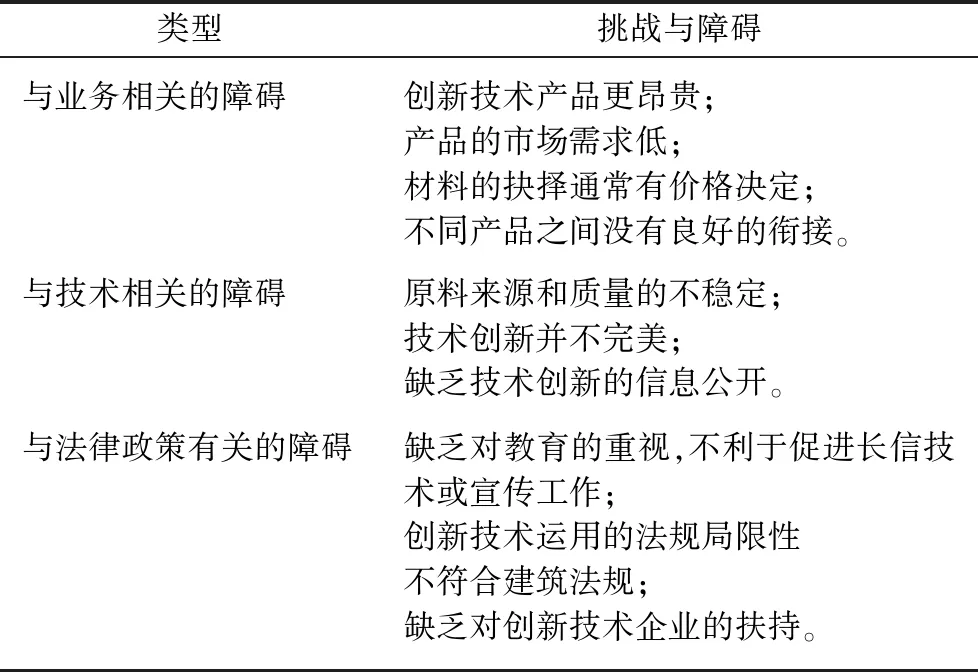

對于墻體材料和隔熱材料,具有以下需要克服的挑戰和障礙(表1)。主要的障礙包括,公眾對運用綠色材料缺乏接受度,對于綠色建筑的認識不足,開發商受到較高的技術成本和回報不確定性的影響。盡管國家有相應的政策支持,綠色建筑材料的應用是一個漫長的過程。

3.2 建立綠色建筑材料生命周期框架

在墻體材料和保溫材料的開發過程中,主要目的是節省資源。研究人員應該通過技術措施處理各種建筑垃圾。根據綠色建材的基本要求,節能應體現在綠色建材的生產,使用和廢物處置的全過程中。因此,我們必須不斷優化材料的制造工藝,減少生產過程中材料的能耗。盡量降低建筑材料的成本,包括運輸成本和保溫成本。

表1 綠色建筑材料發展的挑戰和障礙

3.3 展望

用于水泥加固的纖維材料和可回收的廢棄建筑材料是兩種有前途的綠色建筑材料,因為它們可節省大量的能源和自然資源。綠色的墻體材料和天然保溫材料在一些國家已得到廣泛使用,在滿足結構要求的基礎上,節省了墻體材料和降低墻體施工成本。變色玻璃作為一項創新技術,在廣泛應用之前面臨技術和成本的局限。

在國際上或者國內推廣綠色建筑創新技術具有一些挑戰,包括缺乏公眾意識和接受度,對綠色建筑的設計者也缺乏充分的了解,導致投資者對于與綠色建筑技術相關產業的投資存在顧慮。基于這些問題,各國組織了綠色建筑發展戰略,包括完善政策體系,實施基礎教育,加強伙伴關系以及制定經濟激勵措施以促進綠色建筑的發展和綠色建筑材料的開發與應用。

4 結束語

本文通過介紹綠色建筑和綠色建筑材料的發展過程,從墻體材料和保溫材料兩個方面研究具有發展前景的綠色建筑材料。混凝土替代材料作為一種新型的節能材料,已廣泛應用于建筑行業。可回收的建筑材料是廢物資源的回收,為建筑廢物提供了環保的解決方案。天然絕緣材料是農業廢棄物的良好解決方案,并具有出色的性能。光致變色玻璃在城市中具有廣闊的節能前景,并為室內環境健康提供了良好的解決方案。盡管綠色建筑材料的開發和應用仍面臨許多挑戰,但是綠色建筑材料的開發和應用對可持續發展和城市生態保護具有極大的推動作用。