生活垃圾分類能引導源頭農產品消費減量嗎?

——來自上海市的證據

祝華軍 田志宏 楊學軍

(1.同濟大學 新農村發展研究院,上海 200092;2.中國農業大學 經濟管理學院,北京 100083)

上海市2019年7月1日正式實施《上海市生活垃圾管理條例》,采取干垃圾、濕垃圾(1)上海垃圾分類辦法中的濕垃圾即易腐垃圾,是指食材廢料、剩菜剩飯、過期食品、瓜皮果核、花卉綠植、中藥藥渣等易腐的生物質生活廢棄物。可見,“濕垃圾”的主要組成部分與文獻中常見的“廚余垃圾”和“餐廚垃圾”雖有區別,但大致相同。本研究為了便于梳理文獻,將這3個詞語視為同義詞。、可回收垃圾和有害垃圾四分法,規定定點定時投放并出臺懲戒手段,生活垃圾分類步入強制時代。上海的垃圾分類方法更多著眼于末端處理環節的垃圾資源化利用,但市民在生活中不得不考慮前端的垃圾減量化。由于濕垃圾的主要來源是生鮮農產品,一些生鮮農產品供應者發現了垃圾分類制度沖擊帶來的商機,在農產品進入流通市場前采取去除不可食用部分,即以“凈菜”形式進行銷售。在垃圾分類制度沖擊和生鮮農產品市場供應方積極應對的大環境下,如果市民購買生鮮農產品時能夠朝著減量提質的方向發展,將有力地促進濕垃圾源頭減量化。因此,這是一個很有現實意義的話題。從學術角度看,有2個層面的問題值得探討,其一是具有哪些特征的市民家庭易受垃圾分類政策影響而改變農產品消費行為,其二是什么樣的垃圾分類政策更易誘導市民改變農產品消費行為。然而,直接討論這2個問題的國內外文獻還較少見,相關文獻主要有低碳和綠色有機食品消費行為。本研究利用上海市在全國率先推行強制垃圾分類投放的契機,開展問卷調查,重點圍繞第一個問題進行探索性的研究。

1 文獻綜述和研究假設

1.1 生活垃圾中有較大比例來源于食物

有研究表明,生活垃圾總量的半數左右為廚余垃圾[1],如2008年美國居民食物年人均損失量為124 kg,其中大量為處理食物產生的垃圾[2]。我國城市生活垃圾中也有較大比例來源于食物,魏瀟瀟等[3]梳理文獻發現中國城市居民人均生活垃圾日產生量由1979年的0.81 kg增至2016年的1.17 kg,主要組分為廚余類垃圾,占生活垃圾濕基質量的百分比平均值和中位值分別為57%和59%,遠高于歐美發達國家廚余垃圾占據生活垃圾的比重。

有研究報告估算全球損耗和浪費的食物量高達13億t,約占到當年全球食物總產量的32%[4],需警惕食物消費中的浪費現象。中國自改革開放以來,農業生產取得了舉世矚目的成就,糧食、蔬菜、瓜果、豬肉、禽蛋等眾多農產品總產量和人均消費量均躍居世界前列,2016年中國人均家庭食物浪費量為7.63~10.86 kg[5],消費心理狀態也發生了變化,由注重數量的吃飽,轉變為更加關注農產品品質與質量安全[6],也存在炫耀性過度消費和奢侈浪費性消費現象[7],中國農業大學的一組調查數據顯示,全國一年僅餐飲浪費的蛋白質和脂肪就高達1 100萬t,相當于2億人一年的口糧[8]。國家倡導綠色生活方式,抑制過度過量消費。在強制垃圾分類時代,居民或者是基于避免因未按規定分類投放的懲罰,或者是基于對垃圾分類的時間成本的考慮,對農產品消費行為做出適應性調整,比如削減不必要的購買數量,提高所購農產品的質量等。

1.2 農產品消費減量提質有助于提升家庭效用

在強制垃圾分類的大背景下,農產品質量和處理農產品垃圾的時間長短影響居民家庭效用最大化的實現。為便于描述問題,將居民家庭的時間資源總量T加以分解,其中一部分時間t1用于工作掙錢,一部分時間t2用于消費食物,家庭效用函數簡化為U(b,c),其最大化可以用式(1)表達:

MAX:U=U(b,c),其中b=f(w,t1),c=g(wt1,t2)

s.t:t1+t2≤T(r)

(1)

式中:b為工作收入形成的效用,可表示為工資率w和工作時間t1的函數f(w,t1);c為消費食品形成的效用,與工作收入wt1和處理食品廢棄物的時間t2相關,可以用函數g(wt1,t2)表達;T為家庭成員的總時間資源稟賦,與家庭成員構成狀況r有關。在當前一些企業采取項目制績效激勵工資制度下,工作時間t1越長,獲得的收入越高,能夠直接提高工作收入帶來的效用b,而收入提高會使得購買農產品的數量增加,這間接提高了消費農產品帶來的效用c。處理農產品廢棄物的時間t2與所購買農產品的數量和質量相關。農產品質量提升,有助于直接提高居民家庭的消費效用,能夠節約農產品垃圾分類投放時間,增加工作時間,從而間接提高工作收入的效用。一般而言,城市居民對食物數量和品質的需求受到收入水平、戶主年齡和性別,以及家庭成員構成等因素影響[9-10]。因此,提出本研究的第一個假設:

H1:家庭成員構成狀況影響農產品消費是否減量提質的選擇,家庭中需要花時間給予照料的人數越多,購買凈菜的概率越高。

這里還需要注意的是,即使購買同質的農產品,不同家庭分揀清洗農產品的要求也通常不相同,對農產品潔凈度要求比較高但對垃圾分類不熟練的家庭,處理農產品所花的時間較多,在購買農產品時會傾向于減量提質。據此提出本研究的第二個研究假設:

H2:家庭完成垃圾分類投放工作的難度越大,在購買農產品時越可能向減量提質的方向轉變。

1.3 凈菜是農產品消費減量提質的重要途經

隨著消費者對農產品質量安全的關注度不斷提升,綠色和有機農產品逐漸打開城市消費市場,大多以凈菜的形式出現。從農產品生產消費全生命周期的系統論來看,凈菜進城雖然沒有減少濕垃圾總量,但相對于毛菜而言,有2個明顯的改變。一是改變了濕垃圾的處理通道,在農產品產地經加工處理所形成的濕垃圾直接進入當地農業廢棄物資源化利用通道,不進入農產品消費地城市的濕垃圾處理系統,從而減輕了城市濕垃圾分揀、轉運和末端處理的壓力。二是降低了濕垃圾的處理成本,減少了農產品進城的運輸成本和能源消耗以及由此形成的空氣污染,而且在農產品產地處理濕垃圾的成本無疑低于城市,處理后生成的有機肥還可以就近還田。

凈菜是一個演進的詞語。在改革開放之初,對凈菜上市的描述是“把采摘收獲后的蔬菜在田間就地整理、去掉根土、荒幫爛葉和不能食用的部分,修整干凈再捆把、裝筐,運往市場銷售”[11],這一時期主要強調干凈,對分級、保鮮和加工等方面沒有要求。而當前對凈菜的要求則是通過分級、整理、清洗、切分、保鮮、包裝等處理,可直接食用或烹飪[12]。我國早在1992年國務院101號令《城市市容和環境衛生管理條例》第三十條就提出“鼓勵和支持有關部門組織凈菜進城”,2016年2月中共中央國務院印發《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》,其中第二十三條規定“推行凈菜入城等措施,從源頭上減少垃圾產生”。從現實來看,近年來北京城鎮居民對凈菜的偏好度增加,所購蔬菜中凈菜的比例從2012的8%上升到2016年的20.65%[13]。但由于鮮切果蔬比完整果蔬對保質要求高[14],農產品保鮮冷鏈物流要求高[15],而國家尚未出臺“凈菜”標準,市場上各種所謂的凈菜質量差別很大。從需求來看,消費者對農產品的消費行為受到認知能力[16-17]、意愿溢價[18]、信任程度等[19]因素影響,上海市民消費綠色農產品時對質量和價格尤其敏感[20]。因此,提出本研究的第三和第四個假設:

H3:消費者對凈菜供給的新鮮程度、價格水平、可選擇品種多少以及品牌信任度等因子的滿意度越高,購買凈菜的可能性就越高。

H4:消費者作為需求方對凈菜的溢價承受力越高,購買凈菜的可能性就越高。

2 數據來源與描述性統計

2.1 數據來源

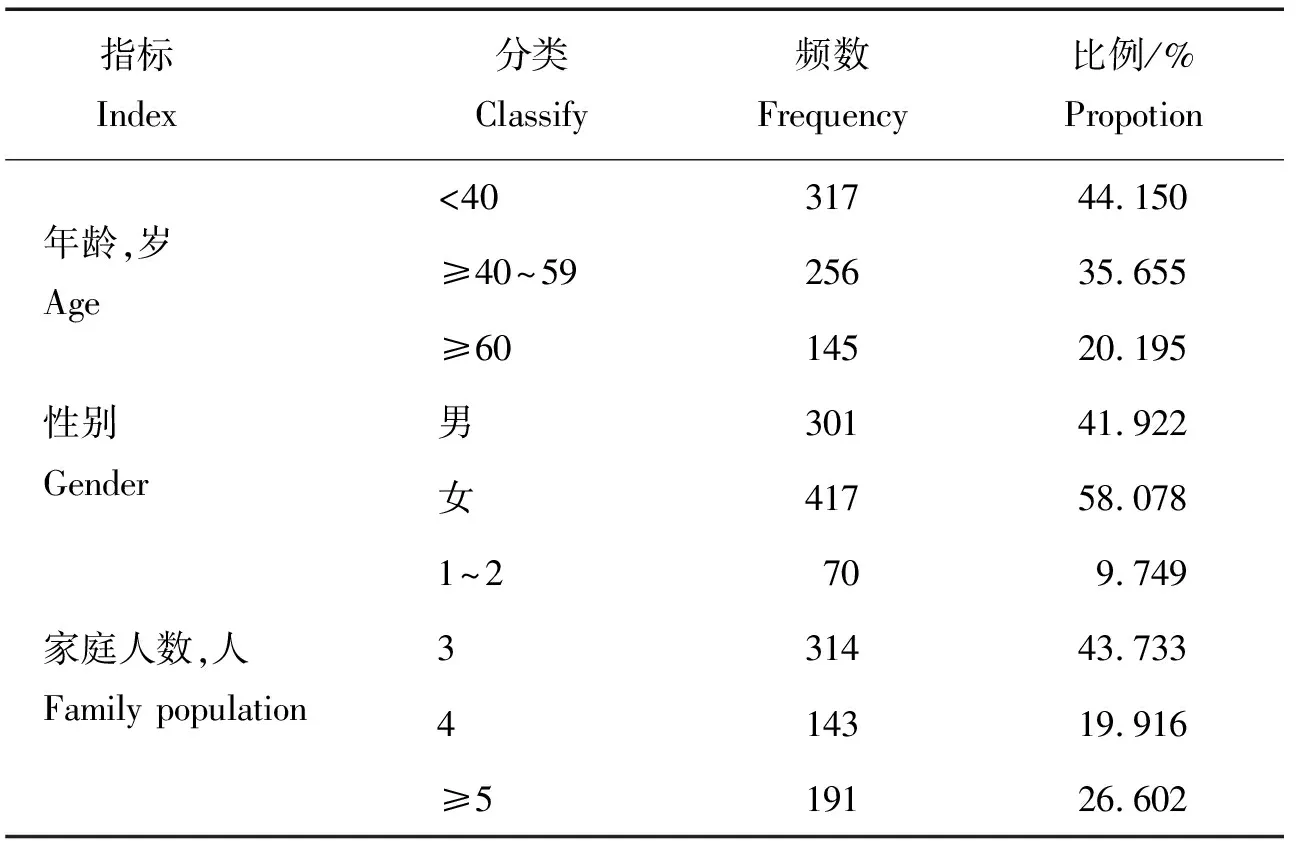

數據由現場問卷和網絡問卷兩部分組成。現場問卷調查工作于2019年第三季度分別在上海市內環和中環之間的X農貿市場、Y小區和Z小區開展。由于內環內菜市場數量極少而導致大多數居民只有購買凈菜一個選項,外環線外則是城鄉交錯地帶,會出現樣本選擇偏差;而內中環之間菜市場、超市和線上線下融合蔬果網點豐富,居民購買農產品有多種選擇。現場調研選取的3個地點具有代表性,其中X農貿市場被上世紀80—90年代建造的工人新村環繞,是中環線內少見的大型綜合性菜市場,服務方圓3 km甚至更遠處的居民,來此菜場買菜的以附近工人新村的住戶居多,收到有效問卷45份;Y小區緊鄰行政辦公區,竣工于2001年,在《上海市生活垃圾管理條例》實施前就被選為垃圾分類試點示范小區,據該小區物業管理公司介紹,共有住戶592戶,住戶中公務員和事業單位人員較多,收回有效問卷126份;Z小區坐落于大型居住社區,竣工于2008年,據該小區物業管理公司介紹,共有住戶1 066戶,企業白領和創業者家庭相對較多,收到有效問卷146份。在對現場調查問卷整理后發現40歲以下人數較少,立即開展網絡調查,考慮到年輕人朝九晚五的工作時間,通常是網上下單買菜,下班途徑網點取貨,故分別在Y小區通往附近公交樞紐站的某豐優選網點和Z小區通往地鐵站的某輝超市網點委托店員張貼問卷二維碼,并在一個上海農業學術交流群推送了問卷。為保障網絡問卷質量,在關于5類生鮮農產品購買行為變化的多項選擇題中故意設置了互斥選項,填寫者只要有一類生鮮農產品購買行為出現互斥答案,即判定為不合格問卷,最終共獲得有效網絡問卷401份,從回收的網絡問卷年齡分布情況看,有效彌補了現場問卷40歲以下年輕人不足的問題。現場調查和網絡調查有效問卷總計718份,從居住條件(既與被調查者的經濟狀況有關,又與小區垃圾分類投放設施配置和管理水平有關)、買菜場所、年齡分布等因素看,樣本具有代表性,問卷來源及年齡分布情況見表1。

表1 調研樣本分布情況Table 1 Distribution of survey area samples

2.2 變量說明及描述性統計

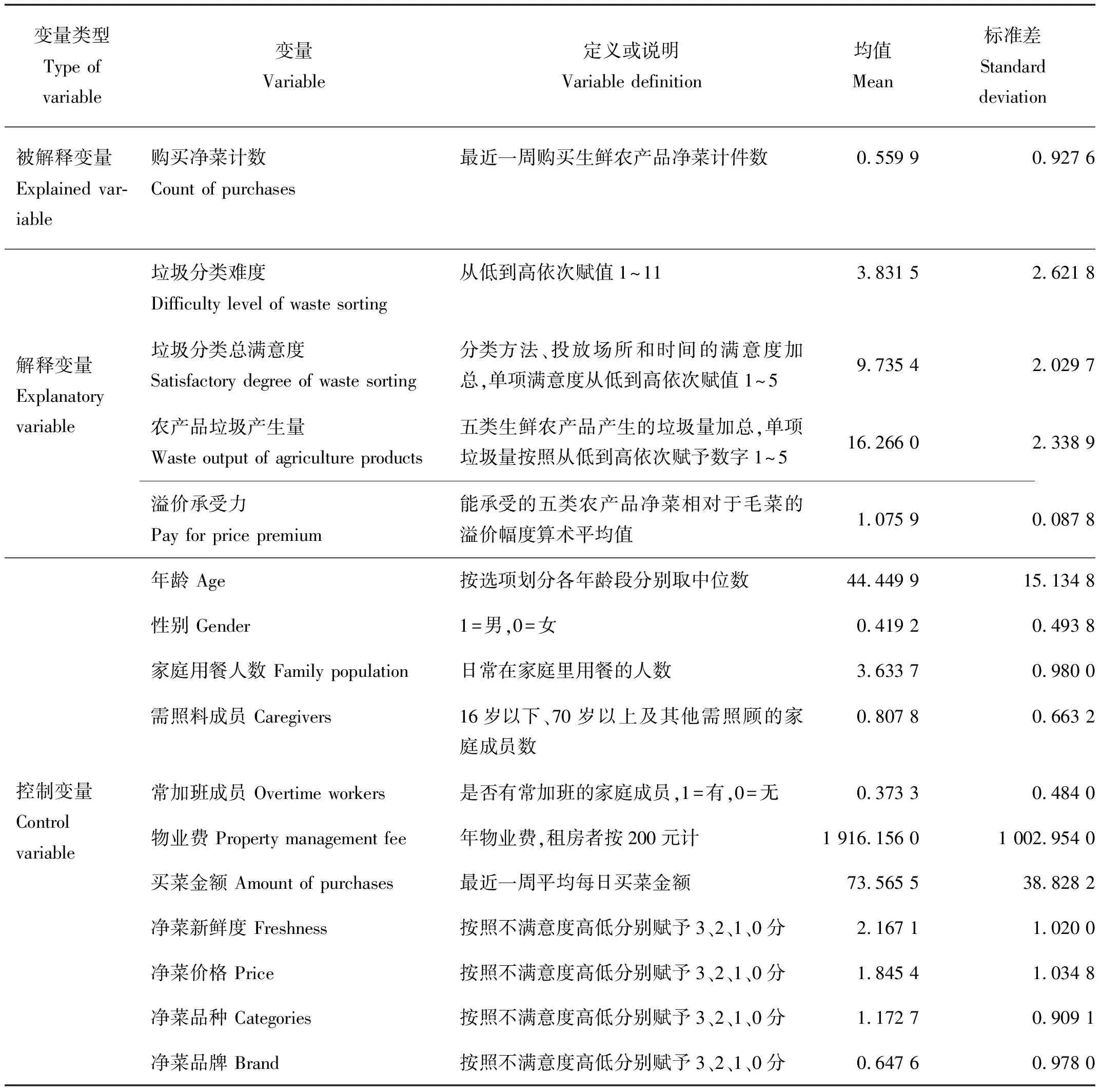

本研究以購買凈菜種數的高低來反映上海市民在強制垃圾分類后對農產品消費減量提質的傾向。上海市立法規定季節性禁止活禽交易,市民消費禽產品只能購買凈菜;而易腐爛的綠葉菜、耐儲存的茄果塊根類蔬菜、鮮活水產品、肉類和瓜果等5大類生鮮農產品,市場上毛菜銷售和凈菜銷售并存,上海市民可以自主選擇是否購買凈菜。因此,本研究以受訪市民最近一周購買的上述5大類生鮮農產品凈菜的種數來度量其農產品消費減量提質傾向。主要解釋變量包括三類,其中家庭對垃圾分類的認知和感受是核心變量,包括進行垃圾分類的難度感知,對垃圾分類方法、投放場所和投放時間的滿意度,處理生鮮農產品產生垃圾量的多少等;二是家庭人口和經濟狀況等特征變量,包括受訪者年齡、性別、家庭用餐人數等基本信息,是否有需監護照顧人員,反映家庭資產狀況的物業費和日均買菜金額;三是居民對當前市場上凈菜評價變量,包括新鮮程度、價格水平、品種多寡和品牌等因素,以及凈菜相對毛菜溢價的承受限度等指標。

2.3 樣本基本情況分析

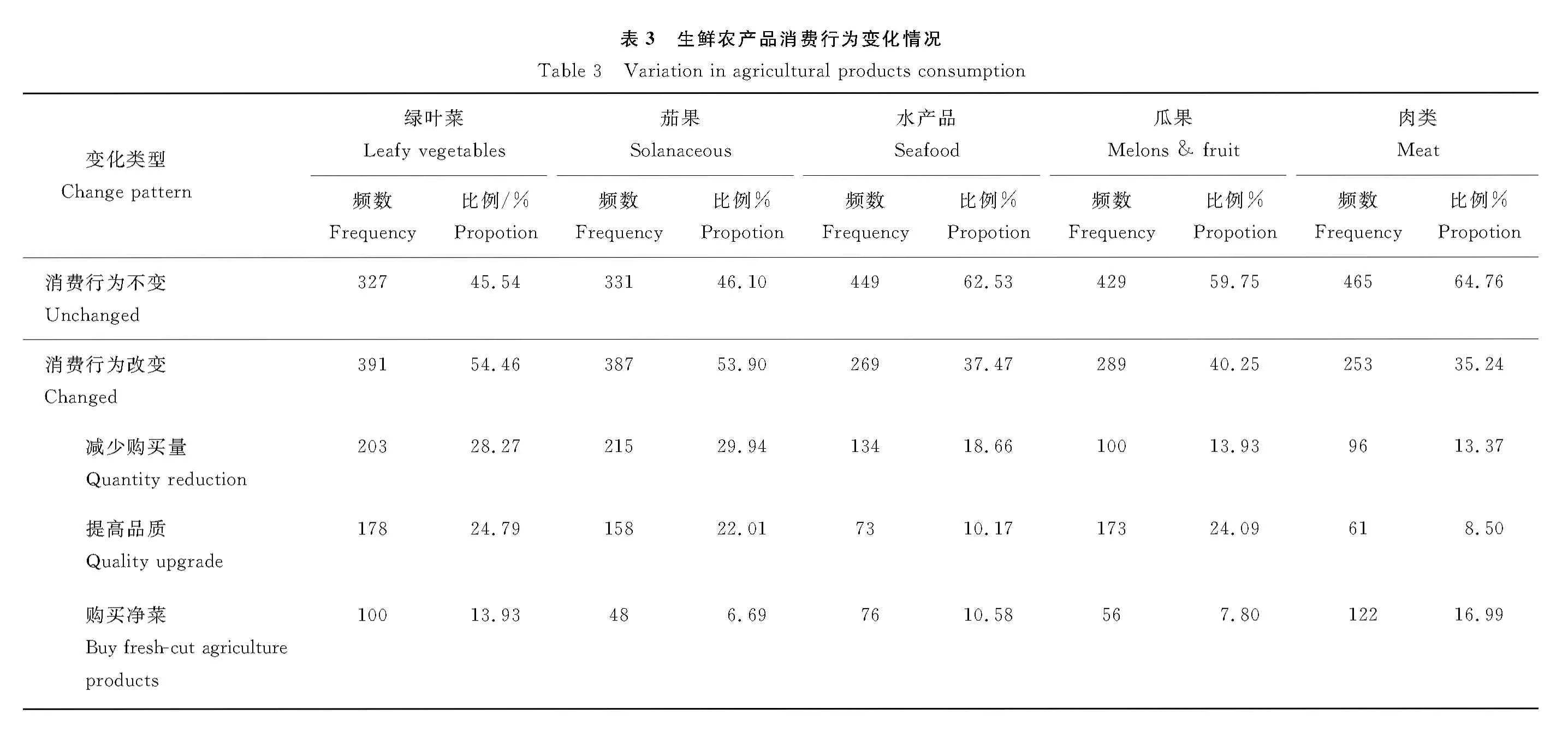

從生鮮農產品消費行為變化情況看,與垃圾分類前相比,強制垃圾分類對水產品、瓜果和肉類3類生鮮農產品消費的影響有限,對綠葉菜和茄果的消費行為產生了明顯沖擊(相關數據見表3),消費行為改變的3種情形是多項選擇。然而,消費者仍然習慣于在菜場挑揀毛菜來達到減量提質的目的,高達468戶(占樣本總數的65.18%)在調查時點近一周內未購買過凈菜,選擇通過購買凈菜來實現減量提質的受訪者占比卻較低。最近一周有購買過1種類別凈菜的有148戶(占20.61%),購買過2種凈菜的有66戶(占9.19%),購買過3種的有26戶(占3.62%),購買過4種的有6戶(占0.84%),而購買了全部5種類別凈菜的僅有4人(占0.56%)。

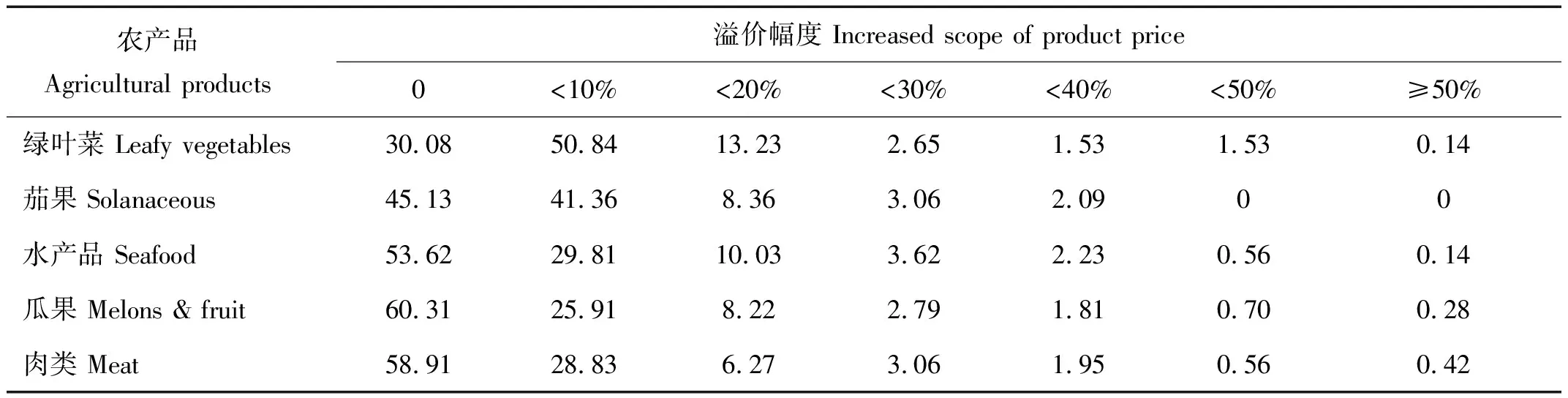

樣本戶對5類生鮮農產品凈菜價格高過毛菜價格的承受限度見表4,溢價承受限度集中分布在持平和溢價幅度10%以內。值得注意的是,市民對綠葉菜和茄果類凈菜溢價有較高的容忍度,而高達60.31%和58.91%的受訪者表示不接受瓜果和肉類凈菜溢價,這可能與最近一段時間水果和豬肉價格已經大幅上漲有關。

表2 變量定義及描述性統計Table 2 Variable definition and descriptive statistics

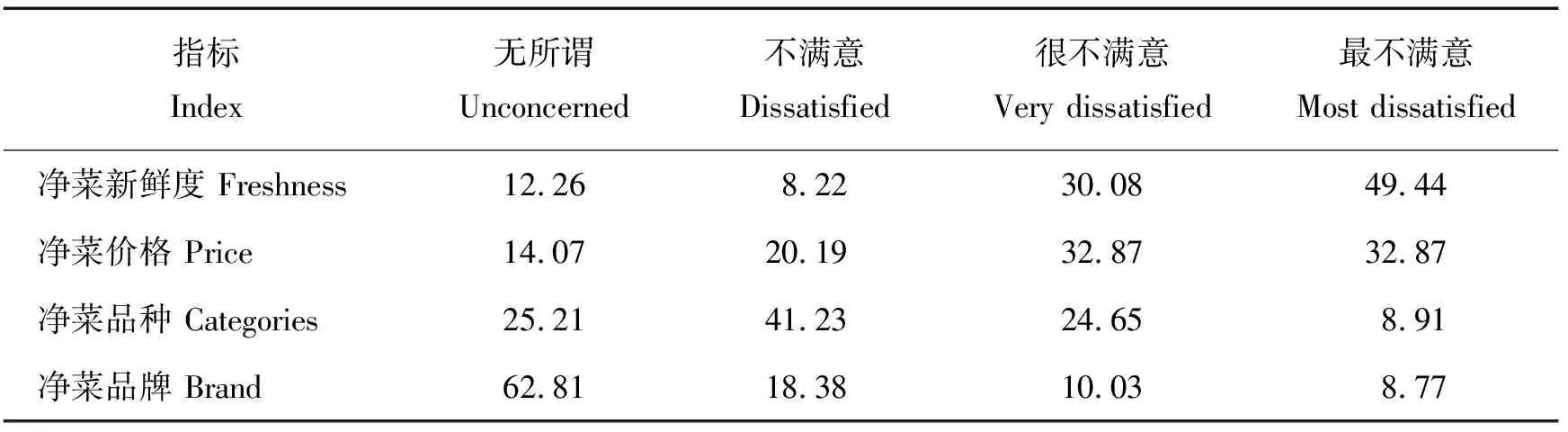

樣本戶對當前市場上流通的凈菜新鮮度、價格、品種和品牌不滿意度排序見表5。消費者對凈菜新鮮度最不滿意(占樣本總數的49.44%),其次是價格(占32.87%),而高達62.81%的消費者對于學界經常提及的品牌因素則持無所謂態度。

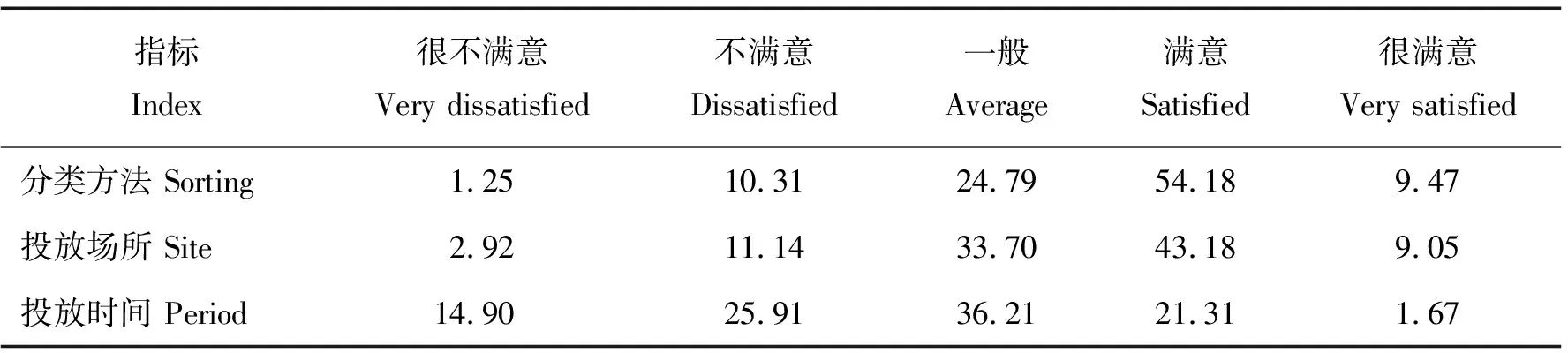

由于垃圾分類方法已經提前半年通過多種渠道和形式向市民宣傳普及,居住區投放場所及設施建設也同步開展建設,樣本戶對分類方法和投放場所的滿意度較高。但是,對垃圾投放時間的滿意度較低,大多數小區設置了早7:00—9:00和晚18:00—20:00 2個時間段進行垃圾投放,這對需要準時上班和經常加班的市民而言較為苛刻,一旦錯過規定時間則無法投放垃圾。

表4 對生鮮農產品凈菜的溢價承受度Table 4 Affordability premium of fresh-cut agricultural products

表5 對凈菜的不滿意程度Table 5 Degree of dissatisfaction with fresh-cut agricultural products %

表6 對垃圾分類的滿意度Table 6 Degree of satisfaction with the waste sorting %

3 實證模型與結果分析

3.1 模型設定

消費者是否購買凈菜(Y)屬于非負整數值的概率,受到消費者家庭人口經濟狀況、垃圾分類難度和凈菜供給因素等多個自變量(Xk)的影響,本研究方案最初考慮采用泊松分布的計數回歸模型,由于泊松分布的參數特征是均值與方差相等,而在樣本中購買凈菜的均值為0.559 9,方差為0.860 4,方差是否等于均值0.559 9的檢驗結果為χ2=1 101.848,伴隨概率為0,表明方差顯著大于均值,也就是不能直接使用泊松模型估計,故而最終調整為負二項回歸模型估計,式(2)是負二項回歸模型的基本形式。

(2)

3.2 回歸結果與穩健性

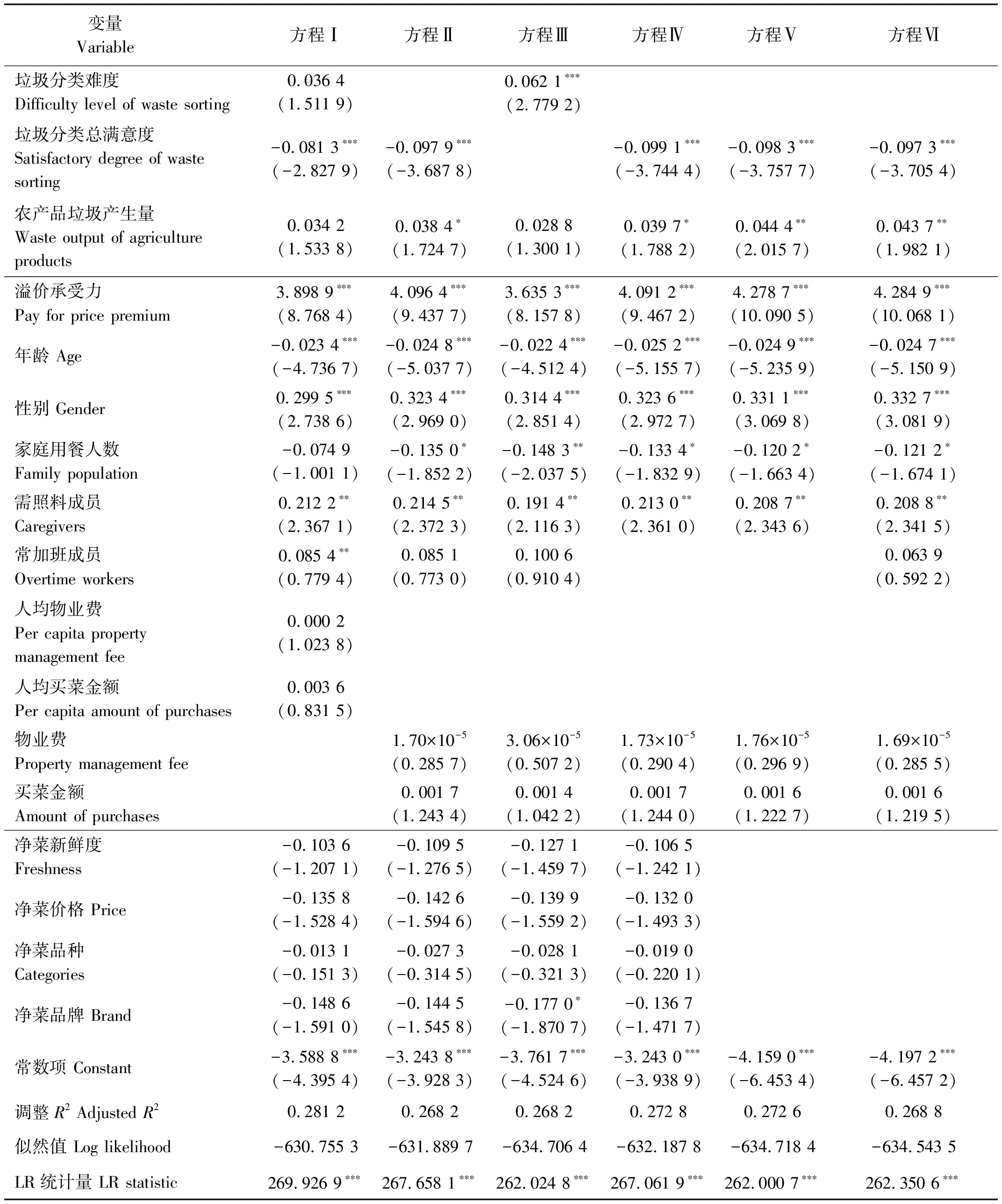

表7是基于負二項回歸模型擬合的6個方程結果,所有方程均具有統計學意義。方程Ⅰ根據研究假設無差別地納入所有解釋變量,其中物業費和日均買菜金額為人均數;方程Ⅱ和Ⅲ考慮到家庭垃圾分類難度和滿意度之間可能存在相關性,也就是二者互為替代變量的情況;方程Ⅳ考慮到加班成員既不在家用餐又不參與買菜決策的可能性,也就是冗余變量的情形;方程Ⅴ和Ⅵ刪除了在前4個方程中系數均不顯著的4個凈菜評價指標。另外,方程Ⅱ~Ⅵ中物業費和日均買菜金額為總量數據。6個方程中主要解釋變量估計系數的符號一致,系數數值的變化幅度也較小,回歸結果具有較高的穩健性。綜合變量含義及其取值、AIC值、調整R2值和LR統計量等指標,回歸方程Ⅴ具有更好的解釋效果,后文主要基于該方程進行分析說明。

表7 負二項回歸模型估計結果Table 7 Estimation results of negative binomial model

3.3 結果分析與討論

從家庭對垃圾分類的認知和感受看,家庭對垃圾分類總滿意度系數為負且在1%的水平上顯著,其替代變量垃圾分類難度在方程Ⅲ中系數為正且在1%的水平上顯著,這表明家庭在對垃圾進行分類時越富有效率,越無需通過購買凈菜來減輕時間壓力。農產品垃圾量的估計系數為正,且在方程Ⅴ和Ⅵ中均在5%的水平上顯著,即若家庭認為其消費農產品所產生的垃圾量越多,通過購買凈菜來減少垃圾的概率越高。從估計系數的符號及其顯著性來看,本研究的假設得到了驗證。然而,盡管這些因素都顯著影響到凈菜購買決策,但估計系數的絕對值均小于0.1,即邊際效應較低。對此結果可以從時間成本和經濟成本兩個方面來分析。一方面,就垃圾分類投放的時間成本而言,把垃圾從生鮮農產品中分離出來需要花費一定數量的時間(即t2),這與其是否購買凈菜的決策相關;而垃圾投放工作所花費的時間則可以忽略不計,但難點在于必須在規定時段的某個時點完成投放,某些家庭是由于上班或常加班的原因無法完成投放工作,而這與其購買何種農產品并無必然聯系。另一方面,就垃圾投放的經濟成本而言,上海市目前僅對不按規定分類而混合投放的行為實施處罰,沒有建立起與垃圾投放數量掛鉤的收費制度,居民投放10 kg濕垃圾和投放1 g濕垃圾的經濟成本沒有差異,也就難以驅動居民從源頭上減少垃圾量。可以考慮建立垃圾分類行為激勵誘導機制和規制懲罰機制[21-23],例如美國將居民繳納的垃圾處理費與丟棄量掛鉤的差別收費機制等[23],在國內《深圳經濟特區生活垃圾分類投放規定(草案)》第八條“按照誰產生誰付費、多產生多付費和差別化收費的原則,逐步建立分類計價、計量收費的生活垃圾處理收費制度”(2)關于《深圳經濟特區生活垃圾分類投放規定(草案)》公開征求意見的公告,參見深圳政府在線http:∥www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/tzgg/201902/t20190215_16401988.htm。

從家庭人口特征看,年齡越小,家庭用餐人數越少,基于省事方便的考慮,購買凈菜的概率越高;男性購買凈菜的概率顯著高于女性;家庭中需要被監護照顧的人數越多,占用的時間越多,購買凈菜的概率也越高。這些結果均與理論和常識相符,無需贅言。但回歸結果中家庭中是否有常加班人員并不影響購買凈菜的決策,這可能是加班人員較少參與買菜決策,或一般不在家庭實際買菜決策者考慮的范圍內。消費者對生鮮農產品凈菜溢價承受限度系數在所有方程中均通過了1%的顯著性水平檢驗,數值為正且最大,說明溢價承受度對購買凈菜決策的邊際效應大,能夠承受凈菜價格大幅度高于毛菜的家庭,購買凈菜的概率越高。表明在居民的購買決策中,經濟因素處于絕對主導地位。但消費者對凈菜供給方面屬性的評價,如新鮮程度、價格高低、品種多寡和品牌信度,在所有納入這些因素的方程中系數均不顯著,這可能與本次問卷設置的題目為排序題有關系。另外,從家庭經濟狀況看,用于側面反映家庭固定資產狀況的物業費水平和反映家庭食物消費水平的日均買菜金額的估計系數均接近于0,而且不顯著,也就是說可以認為這兩個因素對購買決策沒有影響。物業費不顯著的原因可能是問卷中租房者的物業費數據統一取值為200元/年,低估了一部分有能力購房但尚未購房家庭的固定資產狀況。6個方程中每天人均買菜金額的P值在0.213 5~0.405 7,在統計意義上可以認為與購買凈菜行為無關,進一步檢驗日均買菜金額與家庭用餐人數的相關系數為0.355 8,基本可以排除二者共線性問題,對其合理性解釋還需要做進一步研究。

4 結論與啟示

4.1 主要結論

1)強制垃圾分類對上海市民生鮮農產品消費行為有影響,但所產生的沖擊因農產品類別而異,對綠葉菜和茄果的消費行為明顯朝減量提質方向改變,而對水產品、瓜果和肉類的影響則不顯著。

2)通過選擇購買凈菜來實現農產品減量提質的受訪者占比不高,消費者仍然習慣于在菜場挑揀毛菜來達到減量提質的目的,從凈菜供給的角度出發來改變購買習慣還需要一個過程。

3)垃圾分類對凈菜購買行為有顯著影響,但邊際效應有限;居民家庭對凈菜的價格承受力越高,購買凈菜的可能性就越大;家庭買菜決策者的性別與年齡,家庭用餐人數以及需要被監護照顧的人數對購買凈菜有顯著影響。

4.2 政策啟示

1)生鮮農產品供應者需要區別對待不同類別的農產品,適應市民對綠葉菜和茄果類減量提質的需求,改進產品供應方式,如將進入超市和網絡銷售的產品換成不同數量規格的包裝,推進菜市場全面凈菜化,減少乃至杜絕毛菜銷售。

2)凈菜消費主要取決于城市居民家庭對凈菜的溢價承受力,生鮮農產品凈菜供給方只有在保障品質的前提下,努力降低成本,才能得到消費者的認可。

3)垃圾分類投放對拉動凈菜消費從而促進濕垃圾源頭減量有積極作用,但上海市當前僅對家庭分類投放行為加以規范,其作用力度仍然有限,還可以進一步考慮將獎懲措施與居民家庭的垃圾投放數量掛鉤,促進在生鮮農產品消費量與垃圾量之間建立直接聯系。