高瓦斯煤層群采動卸壓瓦斯流動規律研究

何成亮 謝小平 楊錦 敖富貴 成雁飛 代利紅

摘要:以典型的高瓦斯礦井為例,瓦斯事故的隱患極大,消除瓦斯事故隱患需要花費較多的時間、空間和費用,同時機械化采掘設備很難發揮效用,同時該煤礦開采煤層屬于高瓦斯近距離煤層群,煤層瓦斯含量豐富,采用傳統的瓦斯抽采方法不僅瓦斯抽采率不高,而且瓦斯抽采后的利用率低,瓦斯排放到空氣中污染大氣,浪費資源。文章針對高瓦斯煤層群開采條件下,采動引起圍巖應力在煤巖層中在空間上的再分布后,對在空間上X軸、Y軸、Z軸方向上的瓦斯運移規律進行了分析。

關鍵詞:高瓦斯;煤層群;采動卸壓;瓦斯規律

引言

煤層瓦斯,又稱為煤層氣,賦存于煤層之中,近幾年來,隨著煤炭工業的發展,礦井數量及煤炭產量迅速增加,礦井向深部延伸過程中,一些低瓦斯礦井變為高瓦斯礦井和突出礦井,瓦斯危害越來越嚴重,頻發的瓦斯災害嚴重地威脅著礦井工作人員的生命安全,制約著礦井生產的發展。同時,瓦斯又是一種清潔、高效的能源,如果將瓦斯資源安全抽采并加以利用,則能實現能源供應、礦井安全生產和環境保護的統一。因此,如何更有效地開發和利用煤層瓦斯,一直以來都是廣大的科研工作者努力的方向和目標[1~3]。

以典型的高瓦斯礦井為例,瓦斯事故的隱患極大,消除瓦斯事故隱患需要花費較多的時間、空間和費用,同時機械化采掘設備很難發揮效用,煤巷掘進速度通常都難以超過100m/月,回采工作面產量通常難以超過100萬t/a。因此,該煤礦高瓦斯隱患極大地限制了煤礦生產規模、生產效率和經濟效益的提高。同時該煤礦開采煤層屬于高瓦斯近距離煤層群,煤層瓦斯含量豐富,采用傳統的瓦斯抽采方法不僅瓦斯抽采率不高,而且瓦斯抽采后的利用率低,瓦斯排放到空氣中污染大氣,浪費資源。

1工程概況

某礦井14301工作面為傾向長壁工作面,為南三采區第一個回采工作面,北面為杜峪村保護煤柱;南面為14302工作面,未開掘;東面為膠泥壟村保護煤柱,西面至南三采區大巷。工作面設計兩進一回,為“刀把”型工作面,三條順槽都與南三集中膠帶巷垂直。軌道順槽1502m(1302+200m),膠帶順槽長1468m,回風順槽長1463m,工作面切眼寬220m(100m+120m),工作面可采長度為1445m,可采面積為0.298km2。地質儲量(Qd)為102.2萬t,可采儲量(Qk)為94.3萬t。

工作面底板標高預計在440~570m之間,工作面上覆地表均為黃土覆蓋區,地面標高為855~995m,預計蓋山厚度為470~540m,地表由四個近似南北向的沖溝和黃土峁梁相間分布組成,為典型的黃土丘陵地貌,地表附著有蘋果樹,通往強家塔村的小路,無建筑物等設施。工作面煤厚在2.2~2.7m之間,平均2.45m。煤層呈黑色,結構均一。煤巖組分以鏡煤為主,條帶狀,煤巖類型為光亮型煤。14301工作面整體為一單斜構造,煤層走向320°,傾向SW,傾角3°~6°,平均為4°。工作面地質條件相對簡單,預計掘進過程中局部地段會揭露小型斷裂構造或煤層變薄帶。

根據本采區已采工作面瓦斯資料情況分析,預計正常情況下,14301掘進工作面絕對瓦斯涌出量為3~8m3/min之間,遇特殊地質條件、會發生瓦斯動力現象,瞬間瓦斯濃度會增大好幾倍,給安全生產帶來嚴重隱患,發生瓦斯動力現象一般在遇小型構造附近,煤層產狀、煤層厚度變化大的地段,以及煤層受地質應力作用變軟或煤層結構遭到破壞的地段。

2煤層群卸壓瓦斯在采場空間運移規律

井下工作面回采時破壞了煤巖層的原始應力場,引起了應力在煤巖層中在空間上的再分布,在空間上X軸、Y軸、Z軸方向上的瓦斯運移規律如下:

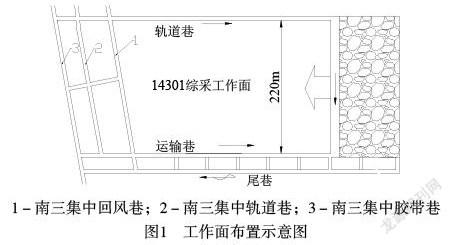

(1)卸壓瓦斯沿X軸方向上的移運規律

經過前面的分析可知,4號煤層開采時沿走向X軸方向上煤層及上下鄰近煤巖層得到卸壓,卸壓的過程由開始卸壓充分卸壓最后達到穩定期的三個區段組成,也正是鄰近層瓦斯從開始期經活躍期到衰退期向采空區涌出過程的反應,如圖2所示。

實踐分析表明:4號煤層開采時,工作面煤壁前方30m至工作面后方40m左右為瓦斯涌出的開始期;工作面后方40~90m為瓦斯涌出的活躍期;工作面后方90m以外為瓦斯涌出的衰退期。當抽放瓦斯的鉆孔布置在活躍期時抽采瓦斯瓦斯效果最好,一般瓦斯濃度在80%以上,且流量穩定。

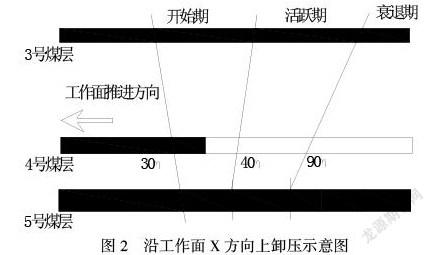

(2)卸壓瓦斯在Y軸方向上的移動規律

沿工作面傾向方向,巖層的移動范圍受開采的影響,從而對鄰近層卸壓瓦斯的排放也存在一定的影響,形成一定的卸壓范圍[68]。卸壓范圍通常以卸壓角表示,卸壓角的大小主要受煤層傾角和煤巖層的性質的影響,傾角越大卸壓角越大,煤巖層性質越軟卸壓角越大。圖3所示為鄰近層的卸壓角,通過前述理論分析可知,4號煤層開采后,卸壓角δ1約為55°,卸壓角δ2約為65°。

(3)卸壓瓦斯在Z軸方向上的移動規律

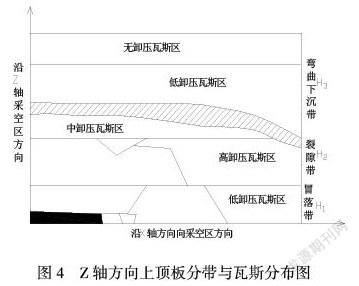

4號煤層回采時,上覆煤巖層發生不同程度的破壞和變形,工作面上部依次形成冒落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶,距離開采層越近裂隙發育越充分,解析出的瓦斯量越大。圖4為垂直工作面方向Z軸坐標上的頂板分帶與瓦斯分布圖。

①冒落帶H1:位于開采層的上方,由直接頂冒落形成,與采空區的漏風帶直接相通,難以采用鉆孔抽采冒落帶瓦斯。

②裂隙帶H2:位于冒落帶之上,靠近冒落帶的為大裂隙帶,越向上裂隙越小,裂隙帶是抽采上鄰近層瓦斯的最佳位置,而小裂隙帶的抽采效果要好于大裂隙帶,鉆孔位置處于裂隙帶中部時的抽采效果最好,層位為

H=H1+1/2H2。

③彎曲下沉帶H3:裂隙帶的上部為彎曲下沉帶,其高度一般可達到地表,由于彎曲下沉帶距離開采煤層的距離較遠卸壓程度較低,瓦斯抽采率較低,又由于彎曲下沉帶沒有產生于大氣相連的裂隙通道,從而能夠抽出較高濃度的瓦斯。

3結論

分析了近距離煤層群卸壓瓦斯在采場空間的運移規律,得出在工作面推進方向分為瓦斯涌出開始期、活躍期和衰退期,在活躍期瓦斯抽采效果最好,抽采濃度達到85%以上,最優卸壓瓦斯區處于裂隙帶中部,鉆孔布置在此層位抽采瓦斯效果最好。該煤礦4號煤層開采后,在頂板上方22m左右處形成大量離層裂隙,為瓦斯的存儲提供了空間,4號煤層開采后,4號、5號和3號煤層的部分瓦斯,在擴散和升浮的作用下沿穿層頂底板裂隙,向上擴散,最后聚集在4號煤層上方的離層裂隙中,形成瓦斯富集區域。

參考文獻:

[1]錢鳴高,許家林,繆協興.煤礦綠色開采技術[J].中國礦業大學學報,2003,32(4):343-347.

[2]李樹剛,李生彩,林海飛等.卸壓瓦斯抽取及煤與瓦斯共采技術研究[J].西安科技學院學報,2002,22(3):247-249.

[3]程遠平,俞啟香.煤層群煤與瓦斯安全高效共采體系及應用[J].中國礦業大學學報,2003,32(5):471-475.

[4]袁亮.卸壓開采抽采瓦斯理論及煤與瓦斯共采技術體系[J].煤炭學報,2009,34(1),1-8.

[5]俞啟香,程遠平,蔣承林等.高瓦斯特厚煤層煤與卸壓瓦斯共采原理及實踐[J].中國礦業大學學報,2003,32(5):128-131.

[6]錢鳴高,許家林,金宏偉.基于巖層移動的“煤與瓦斯共采”技術研究[J].煤炭學報,2004,29(2):129-132.

[7]姚寧平.我國煤礦井下近水平定向鉆進技術的發展[J].煤田地質與勘探,2008,36(4):78-80.

[8]錢鳴高,繆協興.巖層控制中關鍵層的理論研究[J].煤炭學報,1996,21(3):225–230.

作者簡介:何成亮(2001.03-),男,漢族,貴州省威寧縣人,在讀本科學生,主要從事采礦工程專業方面的學習和研究。

國家級大學生創新創業訓練計劃項目(項目編號:202110977009)