基于邊緣機器學習的智慧噴灌系統

劉洪全

摘要:基于5G、大數據、云計算、物聯網、GIS等技術,通過物聯網傳感設備實時采集和監測噴灌區域的實時數據,并通過智慧噴灌數據模型算法技術精準計算分析。只有當植物真正感覺渴了才進行澆水,植物喝飽了自動停水。本智能噴灌系統針對園林植物特性,噴灌過程無需人工監管,在保證植物正常生長的同時提高水資源利用率。

關鍵詞:智慧園林;智能噴灌;數據模型

引言

在國家數字化、智慧化建設的浪潮推動下,智慧城市、智慧園林正加速發展,越來越多的企業將5G、物聯網、云計算、大數據等技術應用于園林建設中,促使城市園林向數字化、智能化、平臺化、生態化的智慧園林轉變。關系植物生長質量最重要的因素就是澆水,但是由于植物自身特性和環境因素影響,什么時間需要澆水?澆多少水適合?無法準確的通過植物的表象準確展示出來,所以澆水問題一直是園林行業研究的重點。如何通過科技手段準確“知道”植物喝水需求,并結合噴灌系統,精確澆水,使園林植物更健康成長,是智慧園林建設的重要內容。

1.國內外現狀、水平和發展趨勢

國外噴灌技術使用較早,相應的噴灌設備和技術趨于成熟,例如美國的雨鳥公司、亨特公司,以色列的耐特非姆等公司的噴灌產品都已經成為世界公認品牌。以色列本身是水資源匱乏國家,但是利用大棚滴灌技術進行農產品澆灌,充分節約水資源,其農產品即可以滿足本國需求,還可以部分出口至周邊國家。智能灌溉技術可以結合環境因素、植物生長特性,利用噴灌系統智能調解澆水量,保證植物最優生長。但是由于植物自身生長特性和外界自然環境變化多樣,目前只實現了部分農產品的全自動灌溉,在其他農產品或者園林植物上應用仍然存在技術難點。

我國的噴灌系統使用時間較晚,同國外發達國家相比,在噴灌技術方面存在較大差距。國內企業經過不斷學習和自主研發,憑借其產品較高的性價比優勢,逐漸被國內市場接受。目前,我國智能化噴灌主要應用于農業,在城市園林綠化中應用很少,然而城市園林綠化每年需要大量水資源澆灌植物,有效的噴灌技術可以節約水資源,具有廣闊的市場空間。

2.傳統灌溉存在的問題

傳統園林綠化行業大多以人工澆灌、定時噴灌等方式進行灌溉,該方式存在眾多不足。

人工澆灌需要大量的人力、水車、配套設備來完成澆灌作業,澆灌過程從土層表面快速完成,缺少有效的滲透時間,相應的水資源流失到非澆灌區域,澆灌過程中浪費大量水資源。

定時噴灌方式存在澆灌不均、不科學的問題。過度依賴人的經驗,植物的灌溉頻次、需水量難以進行科學化的量化,無法精準捕捉到植物的實際需求。容易出現澆水不均、旱澇分化的情況。

傳統灌溉方式水資源的有效利用率僅有50%,同時存在植物成活率、存活率低等問題。

3.智能灌溉的優勢

基于邊緣機器學習的智能噴灌技術,借助于物聯網技術和數據模型算法技術,可實現只有當植物“渴了”的時候才澆水,當植物“喝飽了”的時候停止澆水,整個噴灌過程無需人工參與,可解決傳統灌溉中水資源浪費、人工成本高、灌溉不科學等問題。

3.1.技術難點

植物喝水需求受以下外界因素影響:

(1)所處區域的地理自然環境變化因素影響,其中包含南北方地域降雨量差異;區域內的日照時長、日照強度變化;風速等級、頻率等自然因素的變化,從長時間周期看自然環境變化有一定的規律,從短時間周期看變化無常,從而造成無法形成固定規律。

(2)所處位置的土壤類型影響,土壤類型分為松砂土、砂壤土、中壤土、重壤土、重粘土,相應的田間持水量和凋萎系數不同。植物能吸收的水分受土壤類型影響。

土壤有效含水范圍指土壤所含可以利用水的范圍。公式如下:A=F-W。A:有效含水量(植物最多可利用水量),F: 田間持水量(飽和后,能夠保持住的最大含水量,有效水上限),W:凋萎系數(有效水下限)。

(3)植物自身的生長習性影響,植物本身有自己的生長習性,喜陰,喜光,耐旱,耐澇。不同的植物對喝水的需求不一樣。城市園林綠化注重園林藝術和景觀美感,園林植物并非單一品種,而是多種品種和群落的搭配。這樣造成澆灌區域內植物種類繁多,分布交叉。如何通過噴灌技術來滿足多種植物的喝水需求也成為智慧噴灌的難點問題。

3.2.技術方案

針對城市園林植物澆水需求的特點,本系統主要分為噴灌設計施工部分和智慧噴灌數據模型控制系統部分。

(1)噴灌設計施工部分

首先根據植物種類和群落區分不同的噴灌區域,并設置不同類型的噴頭。花卉帶區域采用射線旋轉噴頭,減少水壓對花瓣的沖擊;草坪區域采用散射噴頭,出水量大、覆蓋面積廣;灌木帶采用高出灌木的旋轉射線噴頭,防止出水口被灌木遮擋;喬木帶采用涌泉噴頭,在每棵喬木根處放置噴頭,針對喬木澆水。

(2)智慧噴灌數據模型控制系統部分

基于5G、大數據、云計算、物聯網、GIS等技術,通過物聯網設備采集多種環境數據,并通過智慧噴灌模型精準分析預測,向終端自動下達正確的噴灌決策,智能補充植物所需水份,從而實現噴灌的智能化、科學化、精準化。

本系統采用了如圖3.2.1所示的方法流程來進行噴灌控制。

智慧噴灌系統在終端側通過物聯網傳感設備準確采集噴灌區域的多種環境數據,利用電磁閥及噴頭實現澆水作業;在邊緣側通過噴灌控制系統實現澆水控制;在云平臺側通過云計算系統實現噴灌數據模型不斷自我學習和運算,下發指令控制噴灌系統。整體實現“端-邊-云”一體的智能噴灌系統。

3.4核心技術

本系統充分考慮植物喝水需求受多種外界因素影響問題,提供一種基于機器學習的智能噴灌方法和系統,將復雜的影響因素通過數據模型算法解決。

(1)收集噴灌區域的歷史數據,采集噴灌區域2年以來的土壤濕度、土壤溫度數據、空氣溫度、空氣濕度、區域日累計降水量、風速風向等。結合《中國地面國際交換站氣候資料日值數據集》中的歷史數據,采用彭曼公式計算作物的蒸騰量,搭建神經網絡模型代替復雜的彭曼公式,使其能根據部分參數預測作物的蒸騰量。

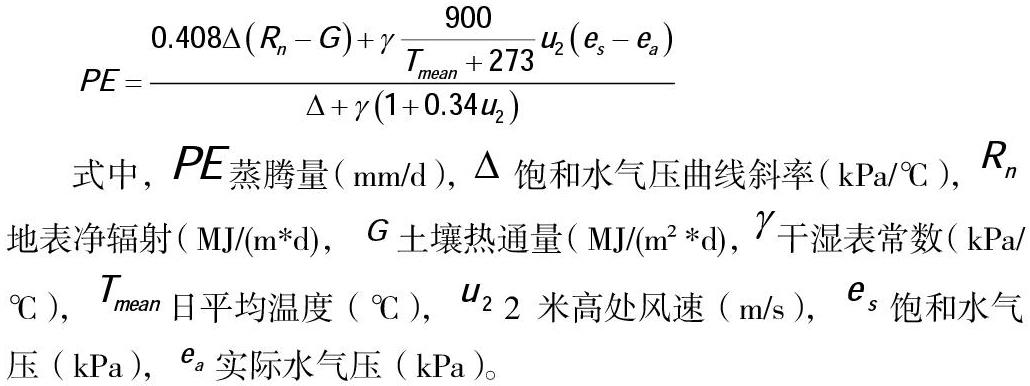

式中,蒸騰量(mm/d),飽和水氣壓曲線斜率(kPa/℃),地表凈輻射(MJ/(m*d),土壤熱通量(MJ/(m?*d),干濕表常數(kPa/℃),日平均溫度(℃),2 米高處風速(m/s),飽和水氣壓(kPa),實際水氣壓(kPa)。

(2)通過歷史數據采用機器學習(迭代決策樹GBRT)方法,訓練得到蒸騰量的數據模型。選擇早晨6時為噴灌時間,輸入數據為終端側采集提供的前一日的土壤濕度、土壤溫度、降水量、風速,輸出數據為計算得到的當日蒸騰量;

(3)間隔半個小時采集噴灌區域的土壤濕度,若當前土壤濕度低于設定的過干旱閾值,則表明植物嚴重缺水,立即下發噴灌指令進行澆水。根據噴灌區域的土壤類型,設定凋萎系數的120%為過干旱閾值。土壤濕度的采集方法:對多個土壤濕度傳感器的歷史數據進行正態分布和歸一化計算,取計算后的土壤濕度值為該噴灌區域的土壤濕度。有效避免由于單個土壤濕度傳感器不準確造成誤差。

(4)若土壤濕度高于設定過干旱閾值,則執行智能噴灌數據模型,指示噴灌區域是否澆水及澆多少水。智能噴灌數據模型利用水平衡公式并結合蒸騰量計算出區域內植物總的失水量,并結合植物特性和土壤類型,計算出最終的需水量。水平衡公式,式中,M需水量,W0當天初始的土壤濕度,Wt當天最后的土壤濕度;Wr當天數值最高的土壤濕度,K當天的地下水補給量,為實際降雨量,蒸騰量;將噴灌周期設置為1天,若得到的植物需水量為負值,表示植物無需噴灌;若得到的需水量為正值,則按照該值的大小匹配噴灌多少水量。

4.結論

基于機器學習的智慧噴灌系統與目前市場上其他噴灌系統相比,增加了智慧噴灌數據模型,具備可靠的端-邊-云系統功能。可根據不同植物、不同地域、不同土壤類型建立不同的智慧噴灌數據模型,對當天需水量進行精準預測,按需噴灌,節約人力成本,提升水資源利用率,具有極高的推廣價值。

參考文獻

[1]閆華,鄭文剛,申長軍.ET管理系統在農業高效灌溉中的應用[J].農業工程學報,2008,24(supp.2):50-53.

[2]屈敬朝,趙宏彬.物聯網與人工智能結合的智慧園林系統初探[J].學苑,2020