吉林省玉米單產發展歷程與提升路徑分析

馬文慧, 鄭淑波, 李巖, 路明*

(1.全國農業技術推廣服務中心,北京 100125;2.吉林省農業科學院,長春 130033)

吉林省地處世界黃金玉米帶腹地,是世界三大黃金玉米帶之一,豐沛的降水、充足的日照和肥沃的黑土讓吉林成為中國產糧大省。玉米是吉林省農業生產的重中之重,2020年玉米播種面積428.72萬hm2,分別占全省糧食播種面積和全國玉米播種面積的75.45%和10.39%;產量達2 973.44×107kg,分別占全省糧食總產量和全國玉米總產量的78.18%和11.41%;單產6 935.55 kg·hm-2,比全國玉米平均水平高9.79%[1]。吉林省委省政府提出“十四五”糧食產量要邁上400億kg新臺階[2],玉米是保障糧食增產的重要支撐,但增加種植面積已基本沒有可能,唯有提升單產水平。本研究依托《中國統計年鑒》數據[3],系統梳理了建國以來吉林省玉米單產的變化趨勢,提出吉林省玉米發展的策略和建議,為率先實現農業現代化、確保國家糧食安全提供參考。

1 吉林省玉米品種單產階段劃分及科技貢獻

1.1 建國以來吉林省玉米產量變化特點

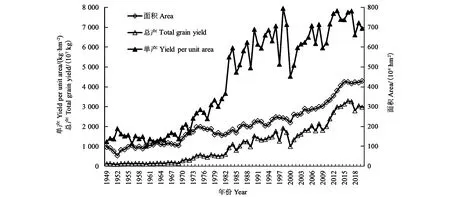

自1949年新中國成立以來,吉林省玉米種植面積、單產和總產量呈明顯上升趨勢(圖1),至2020年,總產量從119.5×107增至2 973.44×107kg,增加了2 853.94×107kg,增幅達24.9倍;種植面積由96.53萬增至428.72萬hm2,增加了332.19萬hm2,增幅達4.5倍;單產由1 237.96增至6 935.62 kg·hm-2,提高了5 697.67 kg,增幅達5.6倍,年平均增長率2.46%。單產的增加和種植面積的擴大對總產增加均發揮了重要作用,其中,單產的貢獻率為47.38%,種植面積的貢獻率52.62%。

圖1 1949—2020吉林省玉米的種植面積與產量

1.2 吉林省玉米品種單產發展階段劃分

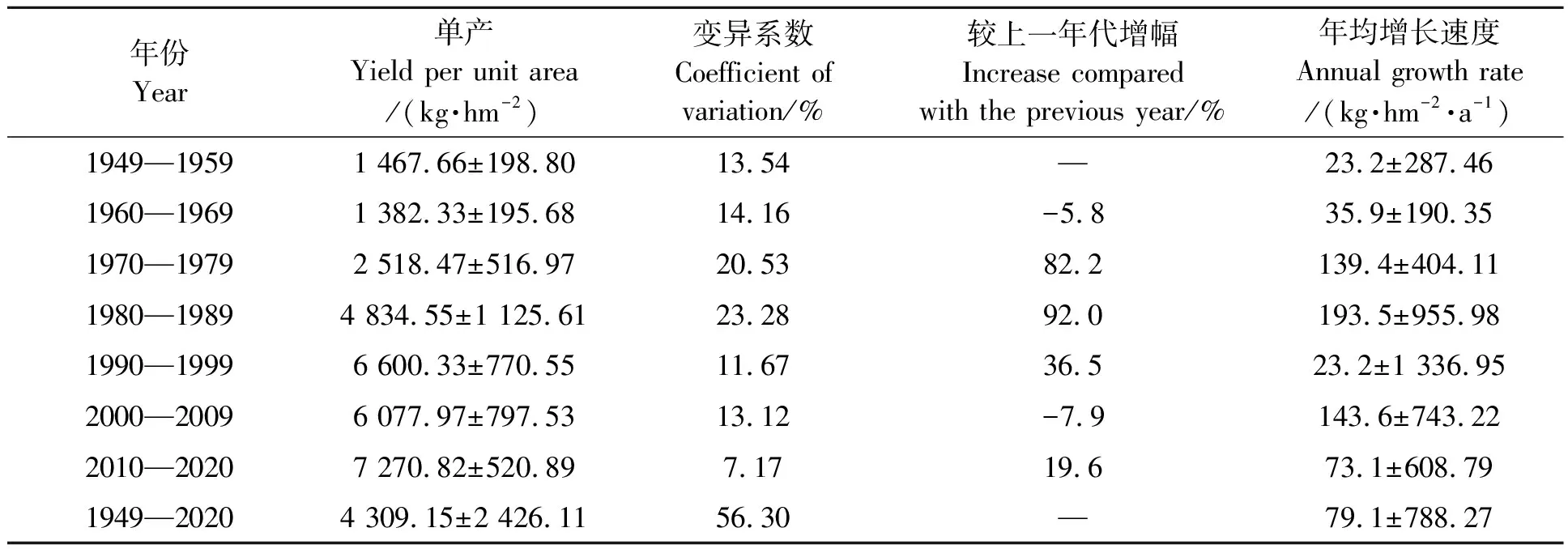

分析吉林省玉米單產的變化特征,結果(表1)表明,吉林省玉米平均單產呈逐步上升趨勢。20世紀70—80年代單產的變異系數較大,其中以80年代最大,變異系數為23.28%;80年代后玉米單產的變異系數逐步縮小,到21世紀10年代單產變異系數為7.17%,由此表明,吉林省玉米單產穩定提高。吉林省玉米單產的增幅以20世紀70—80年代最大,70年代玉米平均單產較60年代增加82.2%;80年代較70年代增加92%。20世紀80年代的單產年均增長速度最高,為193.5 kg·hm-2;其次為21世紀初,年均增長速度為143.6 kg·hm-2。

表1 吉林省玉米單產變化特征

依據玉米單產的變化特征可將吉林省玉米發展歷程劃分為四個階段:20世紀50—60年代為增長徘徊期;20世紀70—90年代為快速增長期;21世紀初為下降期;21世紀10年代至今為恢復增長期。

1.3 良種對不同時期吉林省玉米品種單產提升的貢獻

1.3.1增長徘徊期:20世紀50—60年代 建國初期,由于整體生產水平和科技水平較低,種植品種以低產的農家品種為主,耕作栽培管理粗放,化肥施用量甚少、病蟲害防治不力,再加上自然災害等因素,玉米單產增加緩慢,由1 237.96增至1 367.9 kg·hm-2,僅增加了129.94 kg·hm-2,增幅為10.5%;平均單產1 426.98 kg·hm-2,變幅為1 009.38~1 887.5 kg·hm-2,年平均增長率僅為0.50%。此階段,玉米生產以農家品種為主,主要有英粒子、白頭霜、紅骨子、金頂子等。為進行玉米品種改良和利用,1954—1956年對19個縣的地方品種進行了調查、收集和整理,推廣種植了公主嶺82、公主嶺83等雜交種;50年代末至60年初選育出了吉雙2號、吉雙4號等雙交種,吉雙2號是吉林省第一個雙交種,比當地農家種增產15%~20%,實現了從農家種到雜交種的第一次飛躍,成為吉林省玉米品種演變、更新換代的里程碑。1966年開始推廣種植吉雙83,其是吉林省累積種植面積最大且種植時間最長的雙交種。1966年吉林省玉米單產較1965年提高了17.4%。雖然選育了一批雙交種,但因當時生產條件所限,未能全面推廣,60年代雜交種應用面積僅占玉米總播種面積的15.48%[4]。

1.3.2快速增長期:20世紀70—90年代 20世紀70—90年代是吉林省玉米快速發展的階段,玉米雜交種,特別是單交種快速發展。該階段玉米單產迅速提高,由1 949.58增至7 125.21 kg·hm-2,增加了5 175.62 kg·hm-2,增幅為265.47%;平均單產4 651.12 kg·hm-2,變幅為1 673.11~7 949.04 kg·hm-2,年平均增長率達5.65%。70年代是吉林省玉米育種的黃金時代,實現了雙交種向單交種的轉變,雜交種的大量應用是該階段玉米單產躍上新臺階的關鍵因素。到70年代末,玉米雜交種的應用面積占全省的80%;80年代,全省玉米雜交種應用面積達到95%~98%,基本實現雜交化。此階段代表品種不僅有吉林省自育的吉單101、四單8號、吉單159、四單19、白單9號、吉單131等,還包括外引的丹玉13、中單2號、本育9號、鐵單4號等。其中,吉單101是吉林省由雙交種向單交種轉變的里程碑代表品種,較其他推廣雜交種增產約15%,累計推廣面積超過450萬hm2[4-5]。此外,十一屆三中全會以后,黨的工作重心轉移到經濟建設上,實行了聯產承包責任制,糧食收購價格的提高極大地激發了科技人員和農民的積極性。

1.3.3下降期:21世紀初 20世紀90年代末到21世紀初,玉米生產進入低谷,玉米單產、總產出現下滑。2000年玉米單產為4 520.09 kg·hm-2,較1999年下降了36.6%,平均單產6 077.97 kg·hm-2,變幅為4 520.09~7 127.47 kg·hm-2,最高單產僅比1999年增加2.27 kg·hm-2,年平均增長率1.78%。一方面糧價持續低迷,種糧效益較低,因此,農民積極性不高;另一方面隨著社會經濟的發展,農業勞動力大量轉移,玉米生產中勞動力投入嚴重不足、管理水平明顯下降。此階段代表品種主要包括鄭單958、吉單180、吉單209、豫玉22、四密21、四密25、四單19等。其中,鄭單958自2005年起一躍成為第一大品種,連續5年種植面積居第一位,年推廣面積最高達到57.7萬hm2,極大推動了玉米單產的回升。

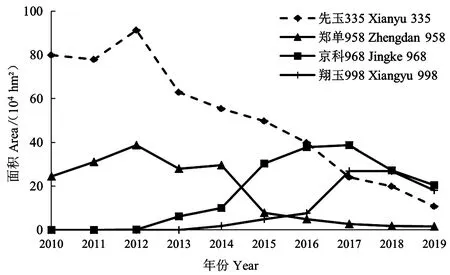

1.3.4恢復增長期:21世紀10年代至今 2006年后,國家在東北地區實行玉米臨時收儲政策,玉米單價持續增長,極大地提高了農民種糧積極性,使玉米生產呈現恢復性增長,單產由6 204.36增至6 935.62 kg·hm-2,增加731.26 kg·hm-2,增幅為11.79%,平均單產7 270.82 kg·hm-2,變幅為6 204.36~7 827.68 kg·hm-2,年平均增長率1.39%。這一時期推廣了先玉335、翔玉998、農華101等中熟品種及京科968、鄭單958、良玉99、天農九等晚熟品種,這些雜交種耐密植、抗病性強、適應性廣,為增密種植、簡化栽培和機械化作業奠定了基礎。其中,美國先鋒公司選育的先玉335自2010年起連續7年種植面積居第一位,2012年種植面積占全省玉米面積的25.8%[6]。2016年以后,以京科968、翔玉998等品種改變了一家品種獨大的局面(圖2)[7]。“十三五”期間,機械化籽粒收獲成為發展方向,吉單66、澤玉8911等適合籽粒機收獲的新品種被選育和推廣[8],其中吉單66入選2019年中國農業農村重大科技成果十大新產品。

圖2 2010—2019年吉林省主推玉米品種更替

2 吉林省玉米單產的國內外比較

2.1 吉林省玉米單產與我國玉米單產的比較

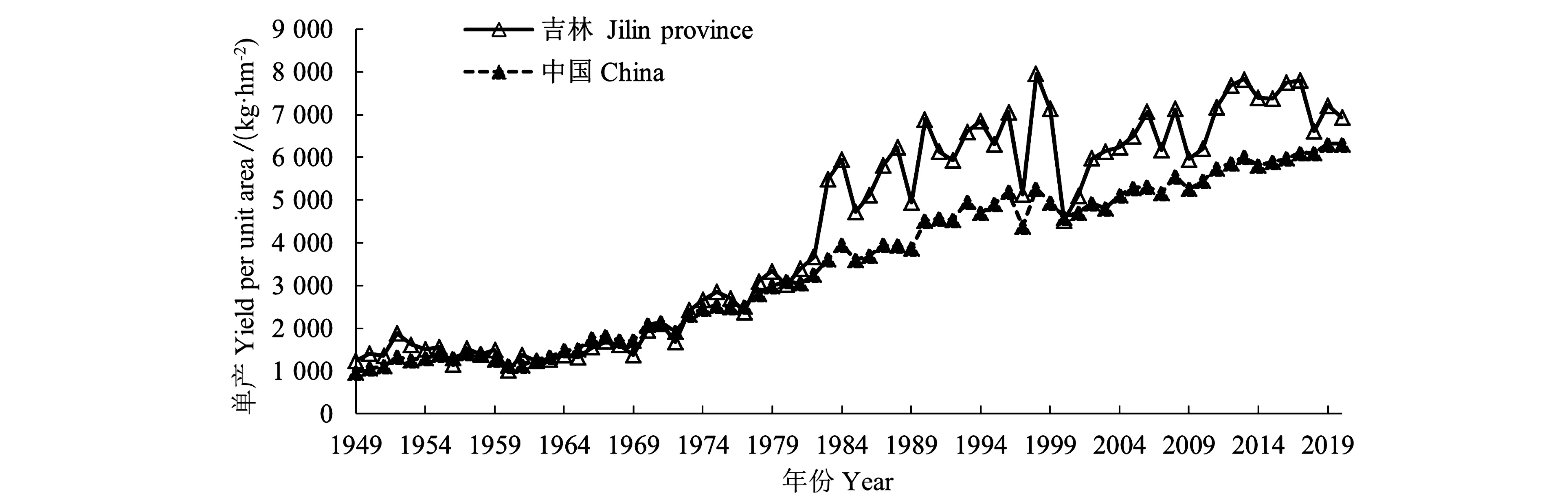

對1949—2020年吉林省玉米單產與全國玉米平均單產進行比較,結果(圖3)表明,吉林省玉米平均單產(4 309.15 kg·hm-2)較全國玉米平均單產(3 520.52 kg·hm-2)高22.4%;年平均增長率(2.46%)略低于全國平均增長率(2.69%);年遺傳增益(107.9 kg·hm-2)高于全國平均水平(82.9 kg·hm-2)。

圖3 1949—2020年吉林省與全國玉米單產對比

根據比較結果可劃分為三個階段:1949—1982年保持同步發展,吉林省玉米平均單產為1 918.76 kg·hm-2,僅比全國玉米大田平均單產高4.4%(1 837.17 kg·hm-2),年平均增長率(3.35%)略低于全國平均水平(3.77%);1983—1999年快速增長階段,吉林省玉米單產(6 133.07 kg·hm-2)顯著高于全國玉米單產(4 391.91 kg·hm-2),年平均增長率(1.76%)略低于全國平均水平(2.09%);2000年至今,吉林省玉米單產增速減緩,與全國玉米單產差距縮小,平均單產為6 702.8 kg·hm-2,比全國玉米平均單產(5 540.54 kg·hm-2)高21.0%,年平均增長率(2.16%)高于全國平均水平(1.60%)。

2.2 吉林省玉米單產與美國玉米單產的比較

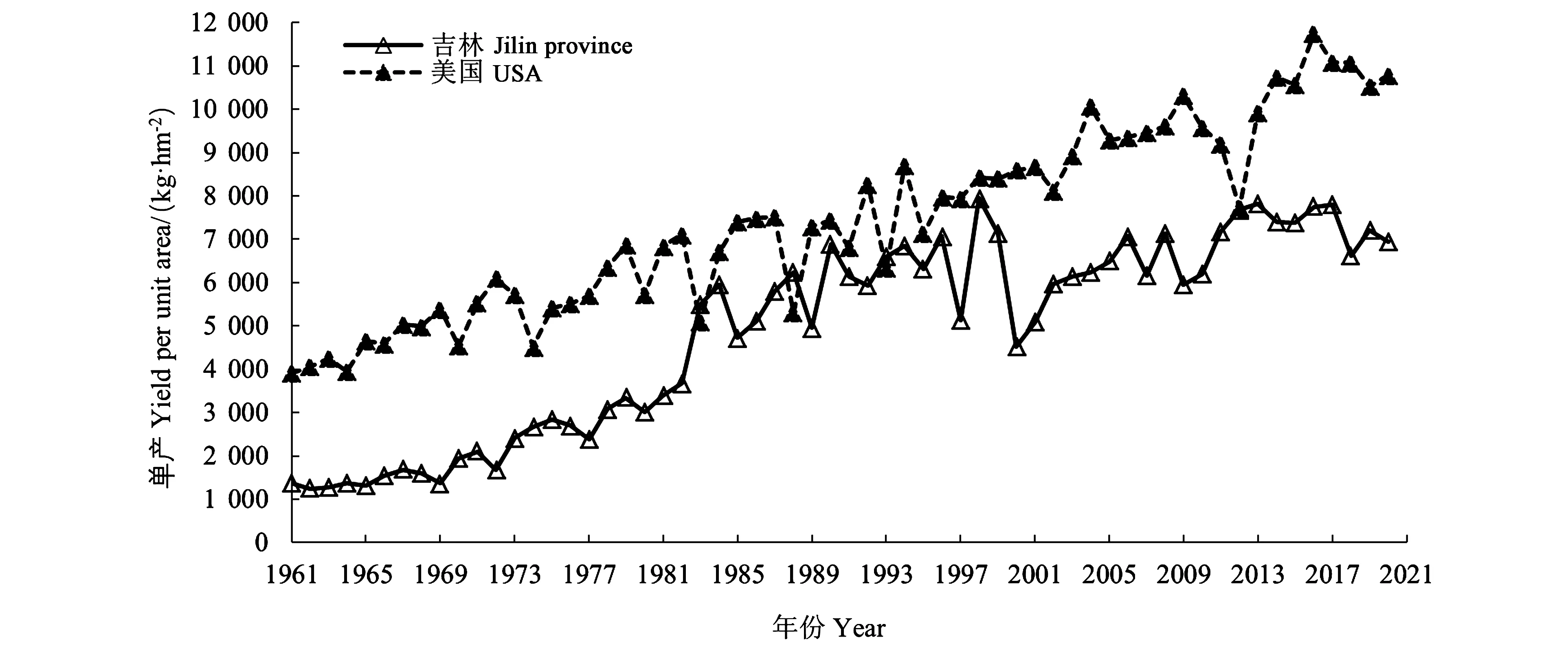

對1961—2020年吉林省玉米單產與美國玉米單產進行比較,結果(圖4)表明,美國玉米平均單產為7 439.46 kg·hm-2,較吉林省玉米平均單產(4 885.09 kg·hm-2)高52.3%;年平均增長率(1.73%)低于吉林省(2.77%);年遺傳增益(117.33 kg·hm-2)與吉林省(117.47 kg·hm-2)相近。

圖4 1961—2020年吉林省與美國玉米單產對比

根據比較結果可劃分為三個階段:1961—1982年,美國玉米單產顯著高于吉林省,較吉林省玉米平均單產高142.8%,但年平均增長率(2.88%)低于吉林省(4.76%);1983—1999年,吉林省玉米單產快速提升,與美國差距逐漸縮小,此階段美國玉米平均單產較吉林省高19.16%,但年平均增長率(3.39%)高于吉林省(1.76%);2000年至今,吉林省玉米單產與美國玉米單產差距再次增大,此階段美國玉米平均單產為9 780.02 kg·hm-2,較上一階段每公頃提高2 472.06 kg,而吉林省玉米平均單產為6 702.8 kg·hm-2,較上一階段每公頃提高569.73 kg,但美國玉米的年平均增長率(1.14%)低于吉林省(2.16%)。

分析吉林省玉米單產與美國玉米單產存在差距的原因主要來源于品種。美國于20世紀50年代就開始推廣應用單交種,時間要早于吉林省[9];而吉林省則是在20世紀70年代。隨著生物技術的應用,首個耐系統性廣譜除草劑草甘膦的轉基因玉米于1996年獲準在美國上市;第一個含有抗玉米螟蛋白(Bt Cry蛋白)的轉基因玉米于1996年獲準上市。尤其是轉基因抗蟲玉米可以有效抵抗害蟲的危害,極大地減少了殺蟲劑的使用[10]。而我國目前玉米品種對除草劑和蟲害抗性較低,極易遭受蟲害和雜草的影響。造成吉林省玉米單產與美國玉米單產存在差距的另一個原因是育種技術和育種方向。美國玉米品種改良由生物技術和全程機械化生產技術驅動,育成的品種表現為抗蟲、耐除草劑、早熟、中矮桿、耐密植、莖稈堅韌、抗倒伏、耐旱、耐逆、籽粒脫水快、中型果穗、群體產量高,目前平均種植密度為80 000株·hm-2。而吉林省玉米品種是由傳統雜交育種技術、生態區育種和農民追求“高桿大穗”驅動的品種改良,育成的品種表現為果穗大、單穗產量高、中晚熟、收獲期籽粒含水量高、抗病、適應性好,但種植密度顯著低于美國,目前平均種植密度為60 000株·hm-2。

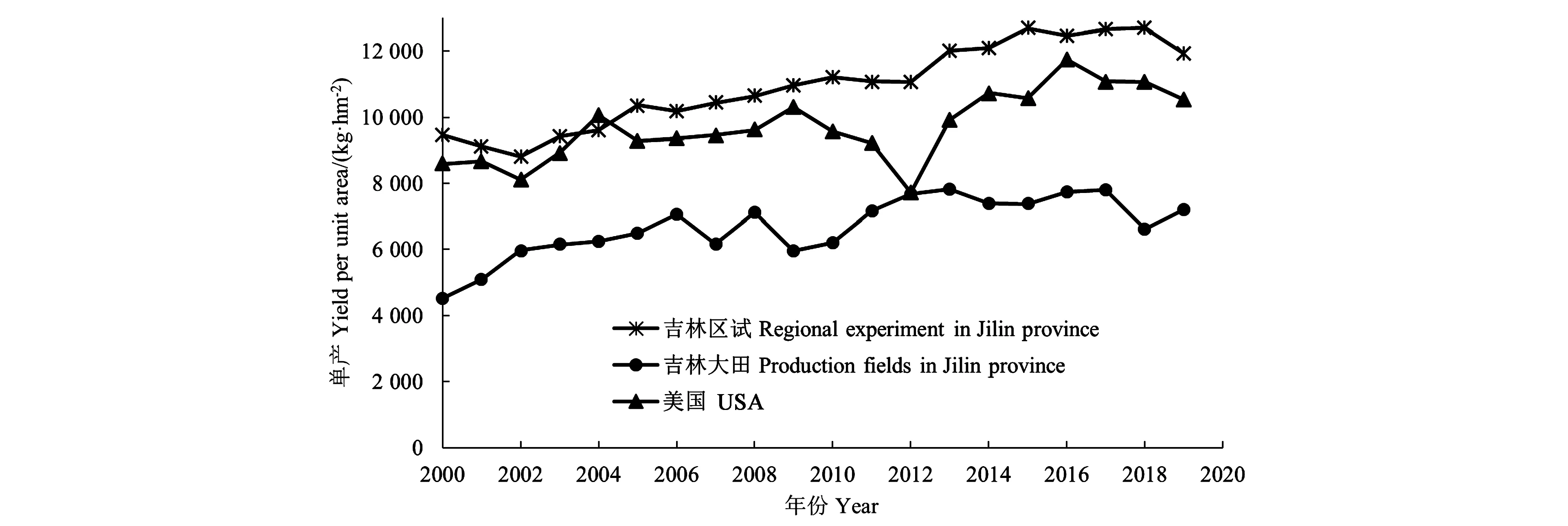

2.3 吉林省玉米品種區試單產的比較

1995年我國開展了農作物新品種區域試驗示范展示工作,到1999年基本調整、完善了玉米等七類主要糧油作物的品種區域試驗,品種審定工作走向正規化、標準化。2000—2019年吉林省共審定玉米品種795個(中國種業大數據平臺數據)。2019年審定玉米品種的平均單產為11 935.5 kg·hm-2,較2000年審定玉米品種的平均單產(9 469.35 kg·hm-2)提高了26.04%;較同期的吉林省玉米大田單產高63.6%,年遺傳增益提高84.77 kg·hm-2(圖5)。回歸分析表明,玉米品種區域試驗單產每增加1 kg·hm-2,吉林省大田玉米生產實際單產增加0.53 kg·hm-2。對吉林省玉米品種區試單產與美國玉米生產大田單產進行比較(圖5),吉林省玉米區域試驗單產較美國玉米大田生產單產高12.5%,年遺傳增益高76.25 kg·hm-2。

圖5 2000—2019年吉林省玉米區域試驗單產與大田單產及美國單產對比

3 當前制約吉林省玉米單產提升的主要問題

吉林省玉米種植面積已經超過70%以上,繼續依靠增加種植面積來提高總產已經不太可能,唯有提高單產是增產的必然途徑,但目前提升玉米單產面臨一系列問題。

3.1 玉米單產不穩,總體增益不高

近十年來(2011—2020年),吉林省玉米單產處于增長徘徊期,年平均增長率為-3.58%。其中,2011—2017年為增長期,年平均增長率1.44%;而2018—2020年為下降期,年平均增長率為-3.87%,干旱、臺風頻發等惡劣氣候嚴重影響玉米生產,2018年單產(6 616.5 kg·hm-2)下降嚴重,為近十年來歷史最低。

3.2 品種競爭力不強,不能滿足高質量發展需求

從歷史上看,吉林省曾是東北地區和全國農作物種業發展的“領頭羊”。現階段,吉林省雖然每年審定品種數量較多,僅2020年吉林省國審、省審玉米品種就分別有87和162個,但仍以常規育種為主,因此,品種同質化較為嚴重,自主突破性品種缺乏,與吉林省玉米主產區的地位嚴重不符。隨著玉米產業的不斷發展,對品種提出了新要求,目前選育的品種已經無法滿足高質量發展和市場多元化消費的需求,特別是長期以來一直以“高產”為目標,導致適宜機收的資源和品種較少,資源高效型品種、優質功能營養型品種和專特用品種缺乏。

3.3 推動玉米良種創新的基礎研究薄弱

對標發達國家,吉林省玉米種業科技原始創新面臨巨大挑戰,主要表現在以下幾方面:①突破性創新種質缺乏。種質資源是種業的“芯片”,是品種選育的物質基礎。我國不是玉米原產國,種質資源多依賴國外引進,遺傳基礎日趨狹窄,同質化問題突出。②重大前沿育種技術研發和應用不足。近年來,玉米遺傳改良跨入革命性新階段,以全基因組選擇和基因編輯等為代表的“革命性”前沿關鍵技術的突破推動育種技術進入新一輪技術革命。目前,國際玉米育種正向育種4.0階段發展,核心目標是建立“基因組智能設計育種”的多技術交叉跨學科體系,推動育種技術從“藝術”到“科學”到“智能”的革命性轉變[11-12]。而吉林省玉米育種技術仍處于2.0~3.0階段,單倍體育種技術已經得到應用,但最新的全基因組選擇育種、基因編輯育種等尚處于蹣跚起步階段,造成品種培育效率和水平較低[13]。

3.4 支撐玉米生產的資源和技術基礎不牢

吉林省擁有發展玉米生產良好的土壤條件和光溫資源,是世界三大黃金玉米帶之一,可與美國玉米帶相比,但因追求高產導致了化肥、農藥等過量施用,肥沃的黑土地正“變少、變薄、變瘦”[14]。據調查,吉林省耕地的耕層厚度已從20世紀80年代初的25~30 cm減為20 cm左右,耕層逐漸變淺、變硬,土壤蓄水能力和生產能力明顯下降[15]。吉林省農田基礎設施建設滯后,盡管至2020年累計建成高標準農田3 530萬畝(235.33 hm2),但也僅占全省耕地面積的三分之一。與美國等發達國家相比[16],吉林省玉米生產以農戶耕作為主,生產及組織方式規模小,生產機械化程度低。

4 提升吉林省玉米單產的科技發展建議

面向未來玉米產業發展重大需求,以提升玉米綜合生產能力為主要目標,吉林省玉米產業應著力攻克一批關鍵核心技術,培育重大突破性新品種,推進產業化,支撐吉林省玉米單產年增長率達到2%,保障我國玉米安全生產和有效供給。

4.1 扎實開展玉米種質資源保護、鑒定、評價基礎性工作

實施種質資源普查與收集、系統調查和搶救性收集任務,加大力度引進國外玉米種質資源,構建種質資源保護、鑒定技術體系,實施種質資源基因型和表型精準鑒定,建立種質資源共享分發和成果權益分享機制。

4.2 強化玉米種質擴增、遺傳改良

高度認識種質創新的重大意義,強化原創種質創新,實施前育種研究計劃,以適應機械化、優質化、綠色化為選育目標,聚合創制綜合性狀優良、育種利用價值高的突破性新種質,奠定優良品種選育基礎。

4.3 開展區域性玉米應用基礎研究

針對新時期吉林玉米產業發展戰略需求,強化基礎研究與應用研究協同創新,挖掘制約春玉米生產的重要性狀基因,解析重要性狀的遺傳基礎和遺傳機制,研究吉林玉米種質資源形成與演化規律,大力提升生物育種的水平和能力。

4.4 突破玉米關鍵核心育種技術

突破基因編輯、全基因組選擇、基因組智能設計等前沿育種技術,優化完善單倍體育種、分子標記等關鍵技術,集成構建玉米精準設計育種技術體系,持續推動傳統育種技術的改造升級,實現育種精準化、高效化和規模化。

4.5 加快重大自主玉米新品種智能化精準選育

面向新時期玉米生產發展需求,集成應用現代育種技術,開展規模化、數字化、精準化測試,培育高產穩產、優質安全、多抗廣適、綠色高效、適宜機械化生產的重大新品種,有序推進利用生物技術選育新品種。

4.6 創新黑土地玉米綠色豐產生產技術

以“保護好黑土地這一‘耕地中的大熊貓’”與綠色豐產為主線,研發玉米持續增產能力的土壤培肥技術,加快全程機械化高效栽培技術研究,加強病蟲害預測預報與綠色防控技術研發,集成土壤耕作與耕層構建、適宜品種、密植精播、肥水高效利用、病蟲害綠色防控和機械化收獲技術,形成區域玉米豐產高效生產技術模式,支撐玉米綜合生產能力提升。