基于前饋控制的健康教育在精神分裂癥患者的應用效果及對暴力行為的影響

竺 璐

浙江省湖州市第三人民醫院精神科,浙江湖州 313000

近年來,精神分裂癥患者因暴力行為傷人事件已成為影響社會治安的重要因素[1]。目前臨床對精神分裂癥患者多采取藥物治療,而大多數治療藥物都具有鎮靜、催眠的作用,長期服用此類藥物會給患者帶來反應遲鈍、精神不佳等副作用,患者易出現負面情緒影響病情治療。為了更好地預防住院精神分裂癥患者發生暴力行為,目前臨床在此方面的研究眾多,但對住院精神分裂癥患者實施基于前饋控制的健康教育預防患者發生暴力行為的研究較少。因此,本研究主要探究基于前饋控制的健康教育在預防住院精神分裂癥患者暴力行為的效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018 年2 月至2020 年5 月,浙江省湖州市第三人民醫院收治的精神分裂癥患者120 例為研究對象。納入標準:符合精神分裂癥臨床診斷標準[2]。排除標準:①合并其他腦器質病變、腦外傷、高血壓等疾病;②藥物治療過敏;③哺乳期或妊娠期婦女。將患者按照隨機數字表法分為觀察組、對照組,各60 例。研究組男31 例,女29 例;文化程度初中及以下25 例,高中18 例,大專及以上17 例;年齡20~65 歲,平均(40.56±7.38)歲;病程1~2 年,平均(1.61±0.41)年;按照簡明精神量表[3](brief psychiatric rating scale,BPRS)測試結果,輕度19 例、中度21 例、重度20 例。對照組男27 例,女33 例;文化程度為初中及以下24 例,高中19 例,大專及以為17 例;年齡19~66 歲,平均(39.91±7.32)歲;病程1~3 年,平均(1.77±0.98)年;按照BPRS測試結果,輕度19 例、中度21 例、重度20 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,患者及家屬均知情并簽署同意書。

1.2 研究方法

對照組在給予2 次/d,每次10 mg 的阿立哌唑(浙江大冢制藥有限公司,B14202011893,5 mg×10 s)治療的基礎上采用常規健康教育,由專職護理人員采取講解結合示范的方式對患者進行健康宣教,教會其健康積極發泄情緒、放松心情的方法。

觀察組給予2 次/d,每次10 mg 阿立哌唑(浙江大冢制藥有限公司,B14202011893,5 mg×10 s)治療的基礎上采用基于前饋控制的健康教育,具體操作如下:

(1)創建小組,由護士長、護士、醫生各1 名組成,護士長為組長。小組定期進行專業前饋控制的健康教育知識培訓并考核,考核結果務必為優。(2)制訂工作方案。通過文獻檢索及借鑒醫院相關病例記錄資料,小組成員對精神分裂癥患者產生暴力因素預判,并制訂出工作方案。(3)走進患者。與患者溝通過程中要注意方式,盡可能地讓患者消除恐懼。向家屬了解容易引發患者不良情緒的因素從而避免。(4)實施前饋控制健康教育。①疾病科普:在患者情緒穩定時向患者及家屬科普精神分裂癥產生妄想和幻覺的原因,病情發展,治療措施等。②向患者介紹處理負面情緒的方法,如音樂療法,轉移法等。③建立克制暴力行為信心:向患者介紹成功案例及暴力行為的危害,建立獎懲機制,表現良好時及時給予鼓勵和獎勵。④密切監控:小組成員對患者情緒、病情等要密切關注,給予預見性干預,發現患者異常及時處理,從而減少患者負面情緒發生率。暴力行為處理:①適當控制:在患者發生暴力行為時,要在正確的時機對患者實施保護性約束,避免患者做出過激行為。②當患者暴力行為結束后,要尊重患者,重新指導患者建立正常生活的決心,以及克服暴力行為的信心。

1.3 觀察指標

比較分析兩組治療8 周后住院患者觀察量表(inpatient observation scale,NOSIE)[4]評分,陽性與陰性癥狀量表[5](positive and negative symptom scale,PANSS)評分,暴力行為情況,評估兩組治療效果。NOSIE 評分:對社會能力、社會興趣、個人整潔、激惹、遲緩、抑郁等30 項因子進行評分,按照具體現象或癥狀的出現頻度,分為0~4 分的5 級評分法,0 分為無;1 分有時是或有時有;2 分為較常發生;3 分為經常發生;4 分為幾乎總是如此;分數越高,癥狀越嚴重。PANSS 評分:對反應缺乏、思維障礙、偏執、激活性、抑郁、攻擊性6 項進行評分,每個項目都有定義和具體的7 級操作性評分標準,其按精神病理水平遞增的7 級評分即1 分為無;2 分為很輕;3 分為輕度;4 分為中度;5 分為偏重;6 分為重度;7 分為極重度,分數越高,癥狀越嚴重。療效評價標準[6]包括痊愈:患者精神分裂癥狀完全消失,服藥沒任何的軀體不適,能自主控制自己的行為、情緒等,與人相處融洽,能很快地加入到一個團體或群體里;有效:患者精神分裂癥狀明顯改善,能較好控制自己的行為、情緒等,與人相處較融洽;無效:患者精神分裂癥狀沒有改善,或加重。治療總有效率=(痊愈+有效)例數/總例數×100%。患者在治療過程中暴力行為的危害程度:參照修訂版外顯攻擊行為量表[7],將危害程度分為三類,輕度-無傷害;中度-造成輕度傷害;重度-造成嚴重傷害。

1.4 統計學方法

應用SPSS 23.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,組間比較采用t檢驗,計數資料采用例數和百分率表示,組間比較采用χ2檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

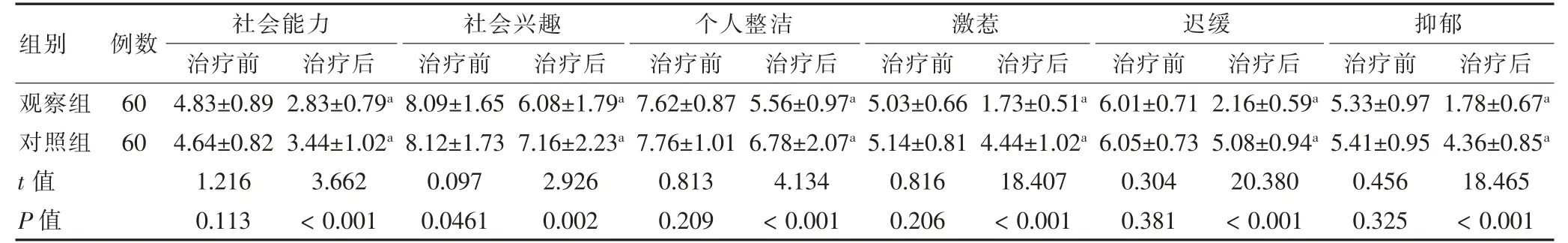

2.1 兩組治療前后NOSIE 情況比較

治療前,兩組NOSIE 評分因子中社會能力、社會興趣、個人整潔、激惹、遲緩、抑郁評分比較,差異均無統計學意義(P >0.05);治療后,兩組NOSIE 評分中各因子評分均較治療前降低,且觀察組NOSIE 各因子評分均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后NOSIE 情況比較(分,)

表1 兩組治療前后NOSIE 情況比較(分,)

注:與本組治療前比較,aP <0.05。NOSIE:住院患者觀察量表

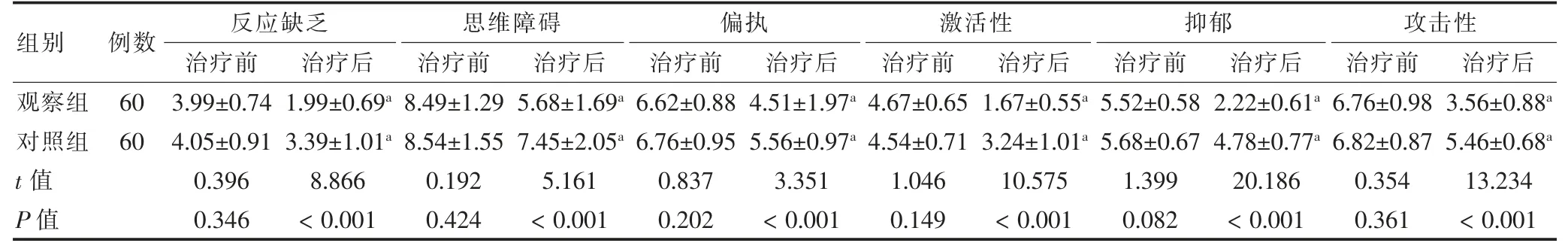

2.2 兩組治療前后PANSS 情況比較

治療前,兩組PANSS 評分因子中反應缺乏、思維障礙、偏執、激活性、抑郁、攻擊性評分比較,差異均無統計學意義(P >0.05);治療后,兩組PANSS 評分中各因子評分均較治療前降低,且觀察組PANSS 各因子評分均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后PANSS 情況比較(分,)

表2 兩組治療前后PANSS 情況比較(分,)

注:與本組治療前比較,aP <0.05。PANSS:陽性與陰性癥狀量表

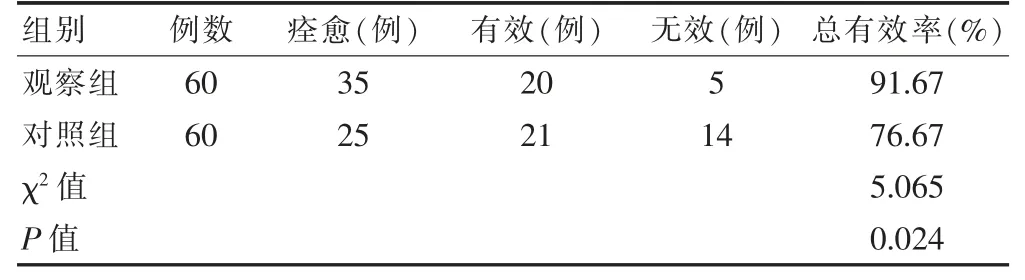

2.3 兩組治療總有效率比較

觀察組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組治療總有效率比較

2.4 兩組發生暴力行為情況比較

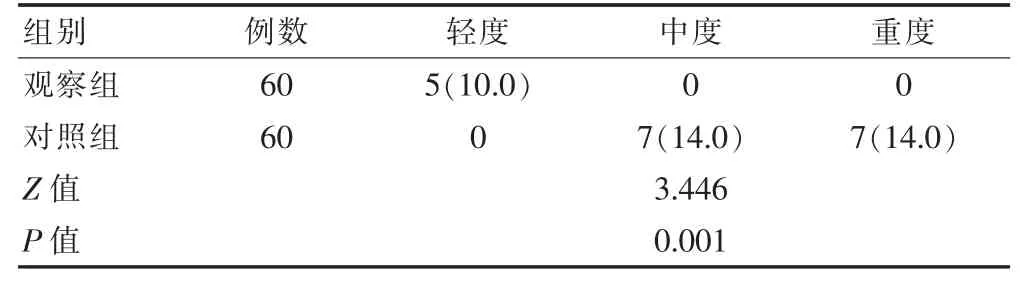

觀察組暴力行為發生狀況明顯輕于對照組(P <0.05)。見表4。

表4 兩組發生暴力行為情況比較(例)

3 討論

近年來,精神分裂癥已成為精神疾病科常見的一種疾病。精神分裂癥是一種病情復雜,好發于青少年,具有一定的遺傳性的精神疾病[8-12]。由于精神分裂癥患者感知覺會出現障礙,導致部分患者在急性發作期的住院期間會出現對自身、他人等產生憤怒、敵意、不滿等情緒進而對其發生暴力行為[13-16]。目前,臨床精神科對精神分裂癥患者多采取鎮靜、催眠等常規藥物治療,但長期服藥會導致患者出現思維遲鈍等藥物副作用,且一旦停藥可導致患者病情反復,并不能有效提高治療效果[15-18]。為了有效地預防精神分裂癥患者的暴力行為,需要對患者實施科學的治療。

基于前饋控制的健康教育已成為臨床治療的一種新型選擇。基于前饋控制的健康教育應用于精神分裂癥患者中,通過梳理、總結過往精神分裂癥患者病歷信息,先提煉出引發患者產生暴力行為的重要因素,制訂出解決措施,再根據每個患者的病情特點,有針對性調整治療方案,同時基于前饋控制的健康教育在對患者治療過程中還引入病情科普、生活指導、負面情緒宣泄等項目幫助患者進一步減輕了暴力沖動[19-25]。因此在本研究中,將患者分為兩組,一組采用藥物治療,一組在藥物治療的基礎上引入基于前饋控制的健康教育,在治療8 周后,對兩組進行相關指標評估。在本研究中,采用基于前饋控制的健康教育患者NOSIE及PANSS 中各因子評分均明顯低于僅采用藥物治療的患者。而采用基于前饋控制的健康教育患者治療過程中暴力行為發生率明顯低于僅采用藥物治療的患者。

綜上所述,對住院精神分裂癥患者進行基于前饋控制健康教育,能有效從患者自身及周圍環境幫助患者控制暴力行為沖動,從而有效地預防患者發生暴力行為發生,值得臨床廣泛推廣。