西峽太平鎮稀土礦礦床成因及成礦遠景分析

龔書浩,方慶銀,曾慶海

(河南省核工業地質局,河南 鄭州 450044)

稀土元素被稱為“工業維生素”,其具有優良的光電磁等物理特性,能與其他材料組成性能各異、品種繁多的新型材料,其最顯著的功能就是能大幅度的提高其他產品的質量和性能。稀土不僅在傳統行業,如冶金等方面應用廣泛,而且在高科技領域,如電子、超導等方面具有難以替代的作用。近年來,隨著電子、新能源材料和深空探測等領域的飛速發展,人們對稀土元素、特別是重稀土元素的需求量迅速攀升。因此,稀土元素已經成為當代科學技術發展必不可少的戰略資源。

我國是稀土資源大國,約占全球已探明總儲量的43%,主要分布在我國的三大稀土資源基地(白云鄂博、南方和川西)。其中,白云鄂博鐵-稀土建造中稀土氧化物儲量高達5700萬噸,約占全國輕稀土儲量的80%;南方七省離子吸附型稀土礦中稀土氧化物總資源量高達近千萬噸,并提供了世界上大部分的釔和重稀土資源;川西堿性巖-碳酸巖型稀土礦集區僅牦牛坪礦床的稀土氧化物儲量就達到近317萬。近年來,在秦嶺造山帶也發現了一系列規模不等的稀土礦床[1-3]。這些稀土礦床的稀土氧化物總儲量已經達到了200萬噸,使秦嶺造山帶成為我國的又一重要稀土資源成礦省。

秦嶺造山帶的稀土礦床主要分布于南秦嶺和華北陸塊南緣地區,比如南秦嶺的廟埡和殺熊洞礦床,華北陸塊南緣的黃龍鋪、黃水庵以及華陽川礦床。北秦嶺地區長期以來未見稀土礦床的報道。然而河南省核工業地質局2013年進行稀土普查時新發現了太平鎮稀土礦床[2]。該礦床是北秦嶺地區目前唯一報道的稀土礦床,由于礦床勘探的時間較短,研究程度相對較低。本文對太平鎮稀土礦床的地質特征進行了描述,并對礦床成因和區域稀土成礦潛力進行了討論。

1 區域地質特征

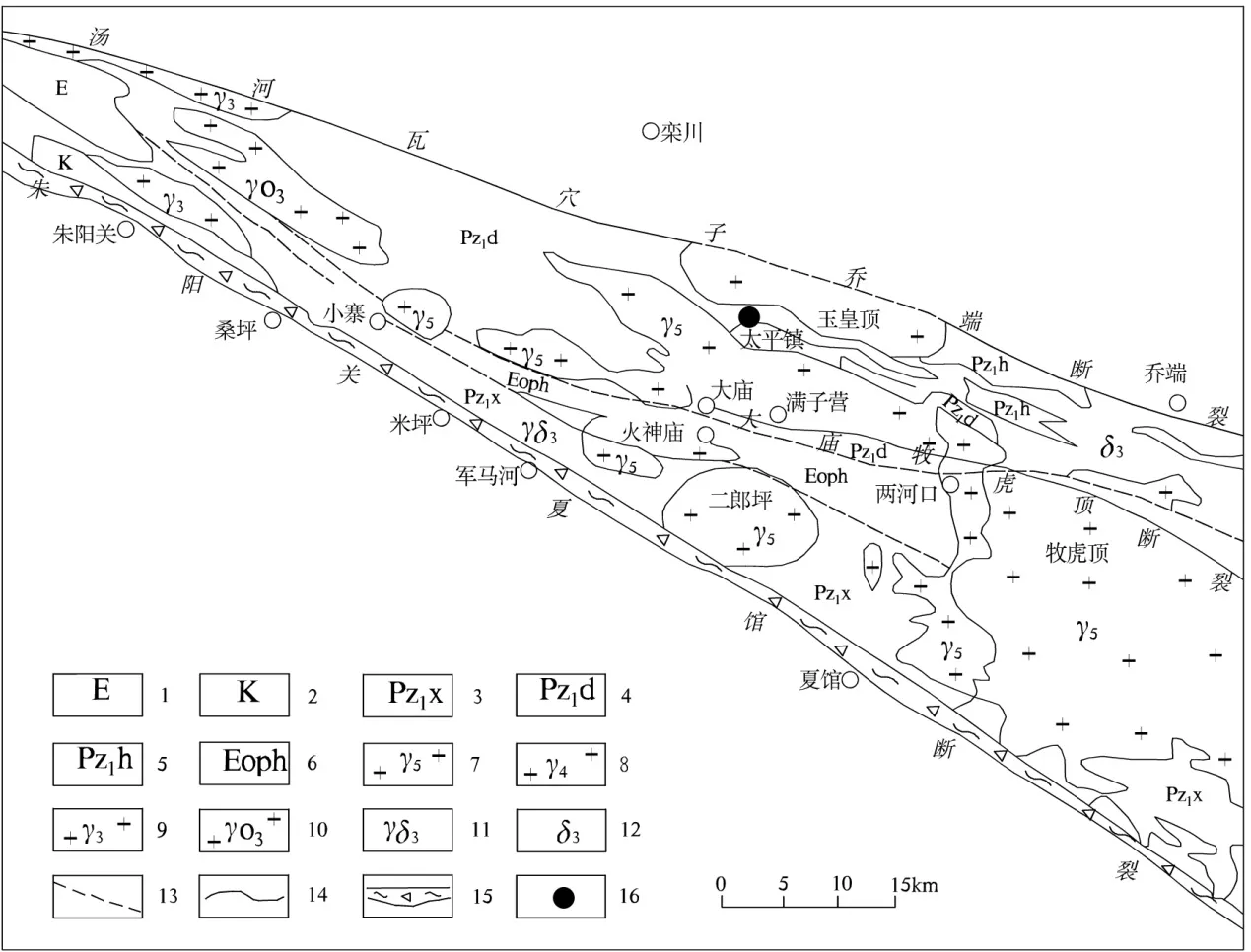

秦嶺造山帶橫亙于中國大陸腹地,大地構造上聯接華北和揚子克拉通,是一條經歷了長期多次造山作用形成的復合型大陸造山帶[4]。以洛南-欒川-方城斷裂、商丹斷裂和勉略斷裂為界,秦嶺造山帶自北向南可依次劃分為華北陸塊南緣、北秦嶺、南秦嶺和揚子陸塊北緣四大構造單元組成。

北秦嶺構造帶是指商丹斷裂帶與洛南-欒川斷裂之間的秦嶺北部區域,由北向南依次由寬坪群、二郎坪群、秦嶺群和丹鳳群組成。寬坪群由高綠片巖相-低角閃巖相變質的基性火山巖和陸源碎屑巖組成,主要為變鎂鐵質巖、云母石英片巖和大理巖,原巖為火山巖、陸源碎屑巖和碳酸鹽巖。二郎坪巖群由一套綠片巖-低角閃巖相變質的弧后盆地型蛇綠巖、基性火山巖、碎屑巖和少量大理巖組成。秦嶺巖群在秦嶺地區分布范圍很廣,為一套中深變質雜巖系,變質程度達到角閃巖相,局部達麻粒巖相,主要由長英質片麻巖、片巖和大理巖以及呈透鏡狀或似層狀產出的斜長角閃巖和榴輝巖組成,巖石變形復雜并發育深熔作用。丹鳳巖群呈斷續帶狀構造塊體分布于商丹斷裂帶北,為一套強烈變形變質的火山-沉積巖組合,巖石類型主要為斜長角閃巖和變鈣堿性火山巖,其中斜長角閃巖的原巖為玄武巖,火山巖以熔巖為主,夾火山碎屑巖。

北秦嶺地區巖漿活動分布廣泛,侵入巖主要呈東西向帶狀分布,以巖基或巖株為主。侵入時代主要為新元古代、早古生代以及中生代[5,6]。新元古代主要位于秦嶺群中,與陸塊匯聚與裂解活動有關,包括松樹溝超鎂鐵質巖石,富水基性雜巖、寨根、德河和牛角山花崗巖。早古生代巖漿活動在本區最為強烈,以酸性巖為主,有漂池、安吉坪、灰池子、黃龍廟、紙坊溝、棗園、太白等巖體,巖性有黑云母二長花崗巖、花崗閃長巖、英云閃長巖、石英閃長巖等。中生代巖漿活動主要分布于瓦穴子斷裂附近,形成的巖體有牧護關、蟒嶺、老君山等花崗巖基以及桃官坪、西溝、南臺、秋樹灣等小的斑巖體。

2 礦床地質特征

太平鎮稀土礦位于河南省西峽縣城北約65km處,含REO資源量15萬噸,平均品味2.23%,達到中型稀土礦床規模[2]。該礦床大地構造位置位于瓦穴子-喬端斷裂帶以南的二郎坪巖漿島弧。礦區出露的地層為早古生代二郎坪群火神廟組和大廟組。大廟組在礦區東南部有少量出露,主要為一套變質碎屑巖和碳酸鹽巖沉積建造,巖性以黑云母石英片巖、黑云母斜長片巖、大理巖為主含少量炭硅質板巖、變細碧巖、變石英角斑巖、凝灰巖。火神廟組呈近東西向分布于礦區南部小十里溝-李家莊-東坪一帶,主體為一套變細碧—石英角斑巖建造,主要巖性以變細碧巖、變細碧玢巖、變石英角斑巖、角斑巖為主,含少量中酸性凝灰巖、凝灰質熔巖及沉積碎屑巖。

礦區內出露的巖體主要為加里東期張家莊巖體與燕山期老君山巖體。張家莊巖體分布于礦區中部,呈東西向帶狀展布,主要成分為斜長花崗巖,巖石呈灰白色,半自形柱粒狀結構,塊狀構造,巖石主要有堿性長石(32%)、斜長石(16%)、石英(36%)、黑云母(5%)以及磁鐵礦、鋯石、榍石等副礦物組成。老君山巖體分布于礦物北面,巖性主要為黑云母二長花崗巖,巖石呈灰白色,中細粒花崗結構,塊狀構造,主要由斜長石(30%)、鉀長石(30%)、石英(30%)、黑云母(8%)和少量磁鐵礦、磷灰石、褐簾石、鋯石等副礦物組成。

圖1 豫西太平鎮區域地質圖(據李靖輝)

太平鎮稀土礦床共圈定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三條礦帶。三條稀土礦化帶嚴格受到受北西向斷裂構造控制,呈北西西走向近平行產出,產狀陡峭,傾角50°到80°之間,走向延伸長度較長,可達2km。

礦區稀土礦體主要賦存于Ⅱ、Ⅲ號稀土礦脈中,共圈出4個稀土礦體。Ⅱ號礦脈位于王家莊至大西溝一帶,受一條NW310°硅化破碎帶控制,長約2460m,一般厚度0.47m~3.5m,最厚3.67m,平均厚度1.82m,走向204°~260°,傾角∠50°~69°;Ⅲ號礦脈位于十里溝至李家莊一帶,走向300°~320°,長約1730m左右,一般厚度0.59m~5.16m,最厚8.30m,平均厚度2.00m,走向210°~256°傾角∠40°~80°。熱液脈型礦化中礦石礦物組成極為復雜,包括氟碳鈰礦、氟碳鈣鈰礦、獨居石、氟鈰礦、褐簾石、碳酸鍶鈰礦、磷釔礦、鈰硅石、羥硅鈰礦等。其中氟鈰礦與羥硅鈰礦在全球范圍比較罕見,只有極少的已發表數據可供參考,這兩種礦物在我國屬首次報道[7]。脈石礦物主要由石英、重晶石、螢石、方解石、鉀長石、綠泥石、磷灰石、黃鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦等組成。

3 礦床成因類型

太平鎮稀土礦床勘探的時間較短,開展的研究工作也較少,礦床成因問題也存在爭議。李靖輝等(2017)[2]通過礦脈穿插燕山期巖體認為礦床形成時代不早于108Ma,并推測該礦床成因是受太平洋域構造影響,在燕山晚期弧后盆地在擠壓階段轉化為拉張環境下,以地幔為主含礦巖漿熱液沿太平鎮背斜張性斷裂充填而成。然而該推測缺乏年代學數據支持。Qu et al.(2019)對成礦期氟碳鈰礦進行了U-Th-Pb定年分析,獲得成礦年齡為409±16Ma,并推測礦床與下地殼的部分熔融有關。Zhang et al.(2019)通過野外產狀和穿插關系的研究認為礦床與火成碳酸巖有關,并測得碳酸巖中與熱液脈體中氟碳鈰礦LA-ICP-MS U-Th-Pb年齡分別為426±5Ma與421±7 Ma。

碳酸巖是含碳酸鹽礦物是稀土含量最高的火成巖,目前世界上大部分的內生稀土礦床都與碳酸巖具有成因聯系[8],比如中國白云鄂博和牦牛坪礦床、美國Mountain Pass礦床以及澳大利亞Mount Weld等礦床。野外地質勘探過程中發現太平鎮稀土礦區內分布有大量碳酸巖,主要出露于礦區東南部。這些碳酸巖主要由方解石組成,占巖石礦物總含量的70%以上,次要礦物為石英,重晶石,天青石,螢石等。這些碳酸巖與稀土礦化關系密切,部分碳酸巖稀土品位達到10%。太平鎮稀土礦床具有與其他碳酸巖型稀土礦床具有一致的礦物組合,再加上秦嶺造山帶其他區域的稀土礦床都與火成碳酸巖相關,如廟埡、殺熊洞、華陽川、黃水庵等[1,3],因此我們認為太平鎮稀土礦床與世界上大部分內生稀土礦床一樣在成因上與火成碳酸巖有關。

4 成礦遠景分析

北秦嶺地區長期以來沒有報道過成規模的稀土礦床,稀土礦產資源工作程度較低,專門的稀土勘查工作在2012年以前幾乎很少[9]。太平鎮中型稀土礦的發現改寫了在北秦嶺地區沒有稀土礦床的歷史,也說明北秦嶺地區具有一定的稀土找礦前景。

太平鎮稀土礦床氟碳鈰礦U-Th-Pb定年分析表明礦床形成時代為410Ma~400Ma[7]。北秦嶺造山帶在古生代經歷了復雜的構造演化。北秦嶺古生代花崗巖主要形成于500Ma~470Ma;450Ma~420Ma與420Ma~400Ma三個階段[8]。三個階段的花崗巖分別代表了俯沖、碰撞以及碰撞后的伸展環境。因此太平鎮稀土礦床可能形成于碰撞后的伸展環境。北秦嶺地區發育了大量與太平鎮稀土礦床同時代的巖漿巖,主要以花崗巖和偉晶巖為主。其中偉晶巖主要分布于太平鎮礦床以西的丹鳳和光石溝地區并富含U(REE)等元素,構成了北秦嶺地區重要的鈾礦床。因此北秦嶺地區的早古生代的偉晶巖也是重要的稀土勘探對象。

5 結論

(1)太平鎮稀土是秦嶺造山帶北秦嶺地區目前唯一報道的稀土礦床,含REO資源量15萬噸,平均品味2.23%,達到中型稀土礦床規模。

(2)太平鎮稀土礦床在成因上與火成碳酸巖相關。

(3)太平鎮稀土礦床形成于碰撞后的拉張環境。區域上與太平鎮稀土礦床同時代的偉晶巖具有很好的稀土找礦潛力。

致謝:感謝中國科學院貴陽地球化學研究所博士后張偉對本文的指導與幫助。