雪峰山西麓震旦系碳酸鹽巖容礦型鉛鋅礦床控礦因素探討

鄭平,楊柳*,徐怡然,尹萍,JASMI Hafiz Abdul Aziz

(1.湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長沙 410151; 2. 馬來西亞大學(xué)理學(xué)院地質(zhì)系,馬來西亞 吉隆坡 50603)

在揚(yáng)子地臺東緣,震旦系因雪峰構(gòu)造帶的隆起剝蝕,斷續(xù)出露于湖南、貴州及廣西北部,并伴有大量鉛鋅成礦。這些鉛鋅礦多受雪峰弧形構(gòu)造帶西側(cè)加里東及印支期形成的NNE向褶皺體系控制,空間上均賦存于褶皺軸部及兩翼虛脫部,或是次級構(gòu)造衍生的裂隙內(nèi),展現(xiàn)了與褶皺構(gòu)造之間的密切空間關(guān)系[1]。本文在總結(jié)該區(qū)典型礦床成礦地質(zhì)特征的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)背景,探討震旦系鉛鋅礦床的控礦因素,以期為本區(qū)震旦系鉛鋅成礦研究及鉛鋅資源潛力評估提供新的信息。

1 區(qū)域地質(zhì)背景

雪峰山構(gòu)造帶位于揚(yáng)子地臺東緣。該構(gòu)造帶總體呈一NW向凸出的弧形隆起,由北至南依次縱跨鄂、湘、黔、桂四省。該區(qū)先后歷經(jīng)大陸裂解、拼合及后期的多次板內(nèi)構(gòu)造事件。

中元古代末期,因揚(yáng)子-華夏聯(lián)合陸塊的裂解,本區(qū)處于拉張環(huán)境,進(jìn)入南華大裂谷階段。震旦紀(jì)至中寒武世時(shí)期,裂谷活動(dòng)逐漸結(jié)束,本區(qū)處于被動(dòng)大陸邊緣,沉積作用由陸源碎屑向碳酸鹽沉積過渡。直至早奧陶世,本區(qū)沉積了廣闊的碳酸鹽臺地。中奧陶紀(jì)至志留紀(jì),本區(qū)由裂谷構(gòu)造向前陸盆地轉(zhuǎn)化,并繼續(xù)接受沉積。至志留紀(jì)晚期,本區(qū)結(jié)束前陸盆地階段,于泥盆紀(jì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殛懕砗E琛V林腥B世后,本區(qū)開始整體抬升進(jìn)入海退階段,并與晚三疊世進(jìn)入陸相盆地階段。中侏羅世后,早燕山運(yùn)動(dòng),本區(qū)處于陸內(nèi)擠壓變形階段,隨之隆起并開始了長期風(fēng)化剝蝕過程。

本區(qū)歷經(jīng)多期構(gòu)造變形作用,構(gòu)造體系復(fù)雜。在雪峰山隆起演化過程中,武陵運(yùn)動(dòng)、加里東運(yùn)動(dòng)及印支-燕山運(yùn)動(dòng),使得本區(qū)冷家溪群基底、板溪-志留系及泥盆系-三疊系地層內(nèi)褶皺構(gòu)造極為發(fā)育。這些多期褶皺先后疊加,與區(qū)域印支期NNE及NE向斷裂體系一起構(gòu)成了本區(qū)的構(gòu)造格架。

本區(qū)巖漿巖活動(dòng)相對較弱,以元古代零星基性超基性巖巖脈為主。

2 典型礦床地質(zhì)特征

2.1 湖南沅陵董家河鉛鋅礦

湘西董家河鉛鋅礦位于湖南省懷化市沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)境內(nèi)董家河背斜北東段。礦區(qū)范圍內(nèi)出露地層有新元古代板溪群、南華系南沱組、震旦系(下統(tǒng)陡山沱組及上統(tǒng)燈影組)、寒武系和第四系[3]。礦區(qū)主要構(gòu)造為董家河背斜,該背斜軸向北東60°。該背斜在礦區(qū)內(nèi)軸面傾向南東,呈斜歪背斜。北西翼較陡(50°~70°),南東翼較緩(30°~50°),向北東端略有傾伏。

董家河鉛鋅礦礦體賦存于震旦系陡山沱組下段底部白云巖中,賦礦圍巖為陡山沱組下段微晶白云巖。鉛鋅礦化多見于董家河背斜的軸部及兩翼層間破碎帶及層間滑動(dòng)面或節(jié)理帶內(nèi),黃鐵礦、閃鋅礦鋅及方鉛礦三種礦化產(chǎn)出緊密“共生”,以脈狀、團(tuán)塊狀、透鏡狀沿著白云巖層間裂隙及層間滑動(dòng)面交代充填,形成三種礦化共生的“綜合”礦體。

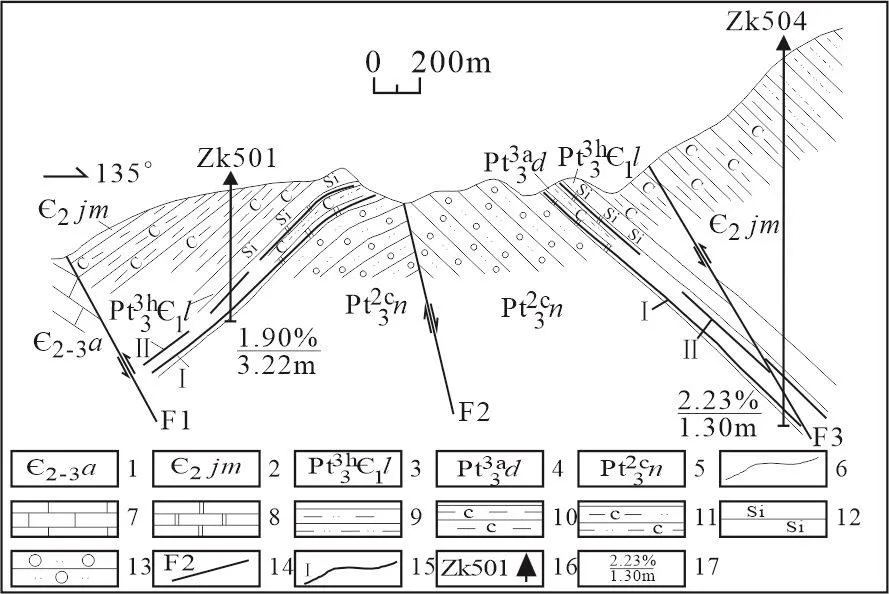

礦區(qū)內(nèi)目前已圈出10個(gè)礦體,多呈似層狀近東西向發(fā)育于背斜軸部和兩翼。礦體嚴(yán)格受地層控制,產(chǎn)狀(走向、傾向)與地層產(chǎn)狀基本一致,變化較小(圖1)。受董家河背斜兩翼產(chǎn)狀控制,北西翼一般為50°~70°,局部較陡近直立;南東翼一般為30°~50°。礦區(qū)主礦體延展規(guī)模大,沿走向長達(dá)1600m,最大控制斜深470m。礦層厚度為0.81m~5.51m,平均厚1.39m,Zn+Pb平均品位>2.76%。

圖1 董家河鉛鋅礦剖面示意圖(據(jù)文獻(xiàn)[1]修改)

2.2 貴州天柱云洞鉛鋅礦

云洞鉛鋅礦位于貴州省天柱縣北部,是近年來該區(qū)新探獲的大型鉛鋅礦床。礦區(qū)范圍內(nèi)出露地層有青白口系、南華系上統(tǒng)南沱組、震旦系下統(tǒng)陡山沱組、震旦系上統(tǒng)留茶坡組、寒武系下統(tǒng)木昌組及寒武系中統(tǒng)敖溪組[2]。礦區(qū)主要構(gòu)造為北東走向的云洞寬緩背斜。該背斜在礦區(qū)內(nèi)軸線為北東40°左右。核部出露地層為南沱組,兩翼則為震旦系及寒武系。兩翼產(chǎn)狀近似對稱,傾角較緩,多在30°左右。

云洞鉛鋅礦礦體賦存于震旦系陡山沱組下段底部白云巖巖性段中。該巖性段由下至上依次為細(xì)晶白云巖、硅質(zhì)白云巖、泥質(zhì)白云巖、炭質(zhì)頁巖和粉砂巖。賦礦圍巖主要為白云巖,粉砂巖中亦有少量礦體發(fā)育。礦化類型以閃鋅礦化為主,偶見方鉛礦礦化。

由于云洞寬緩背斜軸部剝蝕嚴(yán)重,礦區(qū)內(nèi)目前已圈出3個(gè)主要礦體均位于背斜兩翼。礦體呈層狀、似層狀及透鏡狀產(chǎn)出,嚴(yán)格受地層控制,產(chǎn)狀(走向、傾向)均與兩翼地層產(chǎn)狀一致(圖2)。礦區(qū)主礦體為Ⅰ號礦體及Ⅱ號礦體。前者位于白云巖巖性段底部細(xì)晶白云巖中,礦體連續(xù)好,規(guī)模較大,沿走向長達(dá)1000m,傾向延深的平面寬度通常在600m~1200m范圍內(nèi)。礦層厚度為0.65m~5.60m,平均厚度2.18m,Zn+Pb平均品位>2.61%。

圖2 云洞鉛鋅礦剖面示意圖(據(jù)文獻(xiàn)[2])

Ⅱ號礦體位于白云巖巖性段中段硅化白云巖中,礦體呈層狀及透鏡狀產(chǎn)出,沿走向長達(dá)500m,傾向延深的平面寬度通常在200m~400m范圍內(nèi)。礦層厚度為0.65m~5.60m,平均厚度2.38m,Zn+Pb平均品位>2.12%。

2.3 廣西三江老堡鉛鋅礦

老堡鉛鋅礦位于廣西省三江縣西南部。該區(qū)隸屬廣西最大鉛鋅成礦帶即北山-老廠鉛鋅礦帶。帶內(nèi)鉛鋅礦通常產(chǎn)于泥盆系東西向構(gòu)造帶內(nèi)。而老堡鉛鋅礦則是該成礦帶首次在震旦系內(nèi)探獲的鉛鋅礦,資源遠(yuǎn)景已達(dá)到大型規(guī)模。

礦區(qū)范圍內(nèi)出露地層有震旦系下統(tǒng)黎家坡組、震旦系下統(tǒng)陡山沱組、震旦系上統(tǒng)老堡組、寒武系下統(tǒng)清溪組[1]。區(qū)域構(gòu)造以加里東期及印支-燕山期NNE向褶皺系最為顯著。在礦區(qū)內(nèi)主要為次級老堡復(fù)式向斜。該向斜走向?yàn)楸北睎|20°~25°左右,含兩個(gè)次級向斜及一個(gè)次級背斜,形成一個(gè)走向延伸近70km、寬約7km左右的復(fù)式褶皺。該向斜在礦區(qū)內(nèi)核部出露地層為寒武系清溪組,兩側(cè)為震旦系地層。兩翼傾角約在40°左右。核部出露地層為南沱組,兩翼則為震旦系及寒武系。兩翼產(chǎn)狀近似對稱,傾角略陡,多在40°~50°左右。

老堡鉛鋅礦礦體分別賦存于震旦系下統(tǒng)陡山沱組及上統(tǒng)老堡組中。陡山沱組由下至上依次為泥巖、白云巖及含炭泥巖三個(gè)巖性段,鉛鋅礦化在該組賦存于中部白云巖巖性段中,賦礦圍巖為微晶白云巖。老堡組巖性單一,為薄-中層狀硅質(zhì)巖。該組地層層間構(gòu)造帶發(fā)育,可見有3~4層鉛鋅礦化呈透鏡狀或似層狀產(chǎn)出。

鉛鋅礦化多見于老堡向斜的層間破碎帶、滑動(dòng)虛脫部或節(jié)理帶內(nèi)。閃鋅礦化、方鉛礦及部分黃鐵礦化,沿著白云巖層間裂隙及層間滑動(dòng)虛脫面,或是硅質(zhì)巖的碎裂系統(tǒng)內(nèi)交代充填,形成以脈狀、細(xì)脈狀、條帶狀、角礫狀、塊狀及浸染狀硫化物礦石。

礦區(qū)內(nèi)目前已圈出11個(gè)礦體,多呈似層狀近東西向發(fā)育于向斜兩翼。礦體嚴(yán)格受地層控制,產(chǎn)狀(走向、傾向)與地層產(chǎn)狀基本一致,變化較小(圖3)。礦區(qū)主礦體Ⅰ號礦體沿向斜走向上控制約1250m,最大控制斜深110m。礦層厚度為1.02m~6.70m,平均厚1.47m,Zn+Pb平均品位>1.87%。

圖3 老堡鉛鋅礦剖面示意圖(據(jù)文獻(xiàn)[3])

3 控礦因素分析

揚(yáng)子地臺周緣幾乎均有震旦系出露,并伴有規(guī)模不一的鉛鋅礦化。前人普遍認(rèn)為地臺周緣碳酸鹽巖地層內(nèi)廣泛發(fā)育的白云巖是區(qū)域上鉛鋅成礦的主要控制因素。但在廣西三江縣老堡鉛鋅礦,除了震旦系陡山沱組白云巖層外,在上統(tǒng)老堡組硅質(zhì)巖層內(nèi)亦有大量礦體發(fā)育。這些礦體賦存于硅質(zhì)巖層因褶皺導(dǎo)致的脆性斷裂系統(tǒng)內(nèi),形成以網(wǎng)脈狀、角礫狀及團(tuán)塊狀為主的鉛鋅礦化。可見即便沒有白云巖,成礦熱液亦可在構(gòu)造作用提供的斷裂體系內(nèi)卸載成礦。

通常而言,前人多強(qiáng)調(diào)地層巖性甚至是巖相古地理對本區(qū)鉛鋅成礦的控制。但雪峰山構(gòu)造帶由南至北,縱跨數(shù)省,桂北地區(qū)與湘西地區(qū)沉積地層序列顯示震旦系時(shí)期南北各段所處的沉積環(huán)境并不相同。但老堡鉛鋅礦與董家河鉛鋅相同的控礦類型,顯示構(gòu)造因素是震旦系鉛鋅成礦過程中的重要控制因素。

通常認(rèn)為白云巖因更弱的抗壓抗剪能力,對區(qū)域構(gòu)造應(yīng)力的響應(yīng)更為強(qiáng)烈,衍生的斷裂系統(tǒng)更為發(fā)育。尤其是在白云巖結(jié)晶程度更為發(fā)育的層位,粗晶白云石馬鞍狀彎曲的晶面,可使得白云巖對區(qū)域應(yīng)力的響應(yīng)更為顯著。可見對于震旦系鉛鋅礦而言,是區(qū)域構(gòu)造作用選擇了脆硬型的白云巖層為成礦提供了有利的賦存空間。

由于白云巖對構(gòu)造作用的高效響應(yīng),鉛鋅成礦與褶皺構(gòu)造的密切關(guān)系,在雪峰弧形構(gòu)造帶北段湘西鉛鋅成礦帶內(nèi)表現(xiàn)的更為密切。該成礦帶內(nèi)除了震旦系鉛鋅礦礦床外,花垣、塔洛、保靖及鳳凰等鉛鋅礦田內(nèi)寒武系及奧陶系內(nèi)的鉛鋅也幾乎均發(fā)育于褶皺體系內(nèi)。

4 結(jié)論

雪峰山構(gòu)造帶西側(cè)震旦系內(nèi)發(fā)育有多個(gè)碳酸鹽巖容礦型鉛鋅礦,礦體多發(fā)育于褶皺層級虛脫部及其衍生的斷裂系統(tǒng)內(nèi)。礦體的空間分布特點(diǎn)顯示褶皺構(gòu)造主導(dǎo)了震旦系碳酸鹽巖容礦型鉛鋅礦的就位成礦,是該區(qū)鉛鋅成礦的重要控礦因素之一。