初中生課余體育活動與鍛煉自信度相關性研究

范文翠

(揚州大學體育學院,江蘇 揚州 225009)

改革開放以來,“三位一體”體質健康教育取得了重大成果,全國學校體育工作呈現出黨和國家高度重視、社會各方大力支持的新格局。課余體育活動是學校體育中實現教學目標的重要方式,其開展情況將會直接影響學生的身心健康。然而,現實生活中開展課外體育活動存在一定難度。有學者統計,我國經常參加課外體育活動的初中生僅有8%,每天鍛煉2h的學生只占6.3%,遠低于美、日等國的同類學生。研究發現,學校體育中存在過多的家庭作業、過少的課外體育培訓等現象均限制了學生的課余體育活動。

心理因素對行為的改變具有直接作用,其中自我效能感是對自我能力的判斷和核心。翟一飛等人的研究發現,身體自尊、自我效能等心理因素能夠提升學生的體育鍛煉熱情,提高學生的身體素質和運動技能。因此,自我效能對體育鍛煉行為可能存在正向促進作用,探究能否進一步驗證鍛煉自我效能與學生鍛煉量之間的關系具有重要研究意義。

在我國初中生心理健康研究中,采用最多的是普適性的自我效能評價,得到的結果大多是檢出中學生自我效能與課外體育鍛煉行為之間的共性和規律,缺乏與課外體育鍛煉之間的針對性和聯系性。然而,初中生在心理發展中存在的問題主要集中表現在情緒狀態、行為執行功能等方面,多屬于發展性問題。因此,本研究采用各種情境、內在感受等指標對學生的鍛煉自我效能進行評價,結合學生現有課外體育鍛煉量探究明確兩者之間的關系,判定能否通過提高學生的鍛煉自信度來改善硬件措施的不足,從而提高學生的參與課外體育鍛煉量。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

初中生課余體育活動與鍛煉自信度的相關性。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法根據研究目的,通過學校圖書館、中國期刊網、CNKI數據庫等查詢國內外初中生課外體育活動的相關研究成果,進行整理分析,為本研究提供參考和理論依據。

1.2.2 問卷調查法(1)調查對象。采用方便取樣的方法選取揚州市XX中學初一年級5個班級的學生,對其課余體育活動情況、鍛煉自信度進行調查,征詢學生本人及監護人的書面意向后,共得到調查對象250名。(2)問卷的設計。采用自行編制的“每日課外運動日志”,搜集學生參與課余體育活動狀況的基本信息。我國一般基于“周”分配學生上學日和休息日,1周包含5天的上學日和2天休息日。通過對被調查者的課外運動量的記錄,同樣以“周”為時間單位反映學生的課外運動規律。本研究參照NZPAQ-SF以“運動強度(METs)×運動時間(min)×每周進行這種方式運動的次數”統計運動量的方式,通過運動強度、運動時間計算被試每天課外運動情況。參照Ainsworth等編制的“體力活動梅托值表”,根據運動種類及運動的具體內容確定每次運動的強度(METs),梅脫值越高,表示學生當天的體力消耗就越高。并通過“運動強度(METs)×運動時間(min)”計算的運動量。采用Bandura等人編制的“鍛煉自我效能量表”(the Exercise Self-Efficacy Scale)來評價參加課余體育鍛煉的初中生的鍛煉自信程度。鍛煉自我效能量表共有18個條目,評價學生在應對各種情境如環境、他人影響及內在感受時執行規律鍛煉的自信程度。量表采用10間隔百分制,0分表示對自己非常沒有信心,完全不能做到;50分表示對自己信心一般,中等能做到;100分表示非常有信心,肯定能做到。調查對象需要考慮自身實際情況對每個條目進行打分,以表明自己在不同情境狀態下執行規律鍛煉的自信程度。最后,將18個條目的均分作為其鍛煉自我效能的得分,得分范圍為0~100分,得分越高即研究對象的鍛煉自信程度就越高。(3)問卷的發放與回收。對學生發放問卷共計250份,其中男生126人(52.7%),女生113人(47.3%)。問卷回收250份,其中有效問卷239份,有效率達到95.6%。

1.2.3 數理統計法數據錄入ExceL表格,采用SPSS 20.0統計軟件檢查處理異常數據、缺失數據,進行統計分析。描述性統計采用均值、標準差、皮爾遜相關系數等。

2 結果與分析

2.1 初中生鍛煉自信度的基本 狀況

從表1可以看出,初中生的鍛煉自信度的總體情況,平均得分(53.51±21.52)分。其中,學生受到環境影響的得分最高,其次是得分高的是他人影響。

2.2 不同性別初中生鍛煉自信度狀況

初中生的鍛煉自信度受主觀因素影響,因此本研究將239名學生按照性別、得分等級進行分組,對不同組間鍛煉自信度進行統計分析(表2)。結果顯示,揚州市初中生中男生的鍛煉自我效能平均得分為(55.59±21.32)分,女生的鍛煉自我效能平均得分為(51.61±21.63)分,可見男生的鍛煉自信度較高。經過對比發現,梅脫值皮爾遜相關系數為0.108,鍛煉自我效能的相關系數為0.101,不同性別初中生的在課余體育運動參與度、鍛煉自信度方面存在相關。

表2 不同性別的初中生課余體育活動結果比較

2.3 課余體育活動狀況與鍛煉自信自我效能各維度的相關性

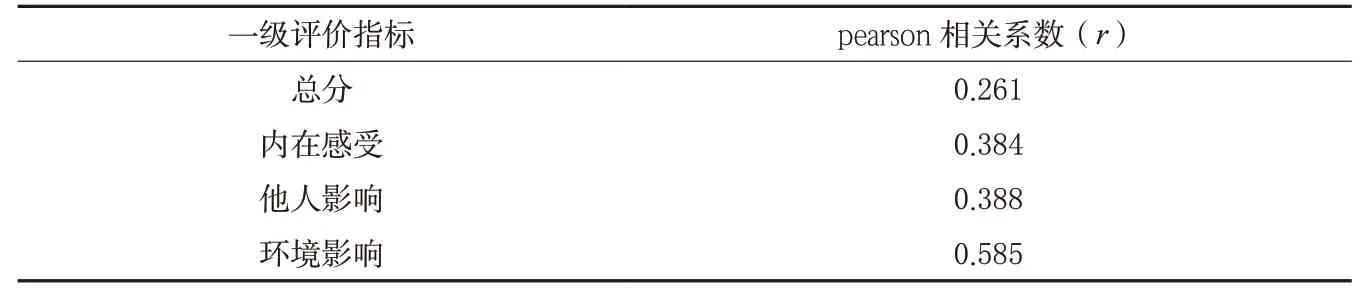

本研究采用皮爾遜相關系數作為反映初中生課余體育活動和鍛煉自信度2個變量之間相關關系密切程度的統計指標。如表3顯示,課余體育活動狀況與鍛煉自我效能的皮爾遜相關結果為26.1%,可以看出初中生7天課余體育活動與鍛煉自信度的各個維度呈正相關(P<0.05)。研究中皮爾遜相關性最高的項目為環境影響,其次相關性高的項目為他人影響。

3 結論與建議

3.1 結 論

3.1.1 課余體育活動的狀況與鍛煉自我效能的各個項目存在不同程度的相關

本研究中揚州市初中生的7天課余體育活動與鍛煉自我效能的各項目呈正相關。其中,相關性最高的來自學生所處的環境影響。例如,學生的假期可自由支配活動時間較少、運動場地設施不完備等問題均限制了他們參與體育活動的積極性。其次是他人影響,家庭支持、教師的正確引導等會對學生的課余體育活動產生重要的影響。同時,對于初中生自身而言,由于身體、知識技能等多個方面的影響,在參與體育鍛煉中往往會遇到很多困難,對心理易產生不可忽視的影響。因此,通過有計劃、有目的的課余體育活動和初中生的鍛煉自信度之間存在密切的關系。

3.1.2 初中生執行規律運動的自信程度總體處于中等水平表1數據顯示,揚州市初中生執行規律運動的自信度均分為(53.51±21.52)分,總體上處于中等水平。個體的自我效能水平與行為執行能力呈正相關,自我效能高的人更容易克服困難執行行為。因此,初中生目前執行規律運動的自信程度總體處于中等,具有很大的提升空間。

3.1.3 初中生的課余體育活動與鍛煉自信度的性別差異表3數據顯示,在初中生的7天課余體育鍛煉中,男生的平均梅脫值為(2.49±5.29)mets,女生的平均梅脫值為(1.58±4.80)mets,對比分析發現,男、女初中生參加課余體育鍛煉的主動性存在差異。同時,男生的鍛煉自我效能平均得分為(55.59±21.32)分,女生的鍛煉自我效能平均得分為(51.61±21.63)分。由此可見,男生參加課余體育鍛煉的主動性和鍛煉自信度均高于女生。由于男、女初中生在生理、心理和社會層面存在的性別差異,女生參加課余體育活動的時間、強度、主動性等均低于男生。

表 1 初中生鍛煉自我效能總分及項目得分

表3 課余體育活動與鍛煉自我效能項目的皮爾遜相關結果

3.2 建 議

3.2.1 學校、教師、家長需要面向全體學生,轉變觀念,適當減少學生的學業壓力,樹立“健康第一”的教育理念,關心學生的身體和心理健康,正面引導學生參加課余體育活動,培養運動興趣,促進初中生的德、智、體、美、勞全面發展。

3.2.2 適當增加學生課余體育活動時間,保證學生“每天鍛煉一小時”,豐富初中生課余體育運動項目,創設活躍的體育運動氛圍,鼓勵更多的學生同時參與到課余體育活動中,促進養成終身鍛煉習慣的養成。

3.2.3 依據學生個性發展特點,因材施教,充分考慮男、女學生的體育認知與行為差距,區別對待不同性別學生,特別要加強女生的“自信、自尊、自強”的心理教育,鼓勵她們勇于參加體育實踐。同時,結合學校特點開展有特色的體育運動項目,提高男、女初中生參與課余體育鍛煉的積極性,進一步提高初中生的課外體育活動量。