麥稈纖維增強礦井隔熱混凝土性能的試驗研究

張 逍,辛 嵩,劉尚校,駱 偉

(1.山東科技大學安全與環境工程學院,山東青島 266590;2.兗煤菏澤能化有限公司,山東菏澤 274000)

隨著開采深度的增加,地溫越來越高,熱害問題日益明顯,中國很多中大型煤礦采掘工作面溫度已經超過30 ℃,部分礦井溫度直達40 ℃。礦井內部的高溫會使得工作人員身體的熱平衡遭到嚴重破壞,使其勞動力效率和注意力下降,嚴重威脅著深部礦井的安全生產[1]。

國內外一些專家相繼提出解決方案,主要是依賴制冷、制冰、通風等機械技術實現降溫[2],機械降溫方式治標不治本,消耗了大量的能源。而使用隔熱混凝土作為主動降溫的方法,實現對巖層熱源的隔離,減少圍巖向風流的散熱,再輔以其它降溫措施帶走熱量,從而實現降溫。近年來,由陶粒、玻化微珠制作的隔熱混凝土密度小、易噴射,較普通混凝土相比隔熱性能提升顯著[3-4]。

在混凝土中加入纖維材料可阻礙混凝土裂紋的發展,從而提高抗裂性,還可以提高混凝土的抗壓、抗彎、抗沖擊強度及隔熱性能[5-8]。麥稈纖維來源廣泛、原料豐富、價格低廉和優異的力學性能,有著獨特的天然優勢,是一種很有前途的綠色隔熱材料[9],廣泛應用于多孔混凝土路基、地上建筑混凝土、纖維板、隔音材料和土地坡面防護等方面。Farooq[10]的研究結果表明,在鋼筋混凝土中摻入麥秸可以最大提高7.5%的抗彎強度,并具有更好的抗裂機理;麻類纖維具有較高的抗拉強度和耐堿性環境的能力,Korjenic 等人[11]已經證明由黃麻、亞麻和大麻等植物維制成的隔熱材料,在物理和機械性能方面可與常規纖維制成的隔熱材料相媲美;Ali[12]展示了桉樹葉與麥稈纖維混合制成的隔熱材料,在60 ℃的導熱系數為0.065 W/(m·K),并且桉樹葉在在高達210 ℃的溫度下保持穩定,有在建筑物墻壁進行大規模使用的潛力。麥稈纖維可以增強地上建筑混凝土的保溫與力學性能,但目前我國對麥稈等植物纖維的有效利用率低,絕大部分就地焚燒或就地還田[13]。若將麥稈纖維應用到礦井隔熱混凝土中,對于煤炭節能生產和有效利用農業廢棄物帶來雙贏的局面,具有非常重要的現實意義。

中國有許多超過1 000 m 深的礦井,井下高溫環境日益惡劣,有必要研究導熱系數更低的隔熱混凝土。將少量的麥稈纖維摻入陶粒和玻化微珠的隔熱砂漿中,開發新型礦井隔熱混凝土。當前的研究工作集中在將麥稈纖維以水泥質量的0%、2%、4%、6%、8%、10%的比例摻入隔熱混凝土中,并與普通隔熱混凝土的試樣進行了力學和隔熱性能對比分析,說明麥稈纖維增強礦用隔熱混凝土性能的優越性,為研發新型礦井隔熱材料提供了新的技術思路。

1 試驗部分

1.1 麥稈纖維和試件

1)麥稈纖維。秋收過后,收購當地農民的小麥秸稈,經過自然風干2 個月后,選取完整、光潔、厚度適當麥稈的作為試驗樣品。用高速多功能粉碎機打碎長麥稈,然后用過濾篩去除殘渣,粉碎好的麥稈纖維長度為1~2 cm、厚度為0.3~0.4 cm。麥稈纖維樣品如圖1。

圖1 麥稈纖維Fig.1 Wheat straw fiber

2)試件。麥稈纖維隔熱混凝土的原料是陶粒、玻化微珠、麥稈纖維、水泥、沙子、石子和水。采用P·O42.5普通硅酸鹽水泥,根據《輕集料混凝土應用技術規程》,并參考高溫巷道隔熱混凝土最佳配比[1,14],進行了隔熱混凝土的配合比設計,經過試配,調整,并最終確定了配合比。將水泥∶砂子∶石子∶水的質量比確定于1∶1.85∶1.9∶0.48,陶粒取代石子質量的40%,玻化微珠取代總混合物體積的50%。由隔熱混凝土的實際攪拌情況可知,當麥稈纖維摻量超過水泥質量的10%時,會出現嚴重結團、試樣無法成型的現象,所以將小麥纖維摻量采用水泥質量的0%、2%、4%、6%、8%、10%與其他材料進行均勻混合。原料充分混合后將它們澆注在模具(70 mm×70 mm×70 mm)中,輕輕壓實成型,每種試樣制作3 個試件。靜置24 h,待有一定強度用氣槍進行拆模,對其進行編號后養護28 d,期間定時噴水養護,并用保鮮膜包裹試件保持濕潤,養護完成后再陰干7 d。

1.2 微觀結構觀察與導熱系數及抗壓強度測定試驗

用Apreo S HiVac 高分辨率掃描電子顯微鏡(SEM),觀察麥稈纖維的微觀結構和混凝土中麥稈纖維與水泥的界面結合情況,獲得了優質的掃描圖像。

在試件經過養護及陰干后,使用DRPL-I 導熱系數測試儀進行導熱系數測定試驗。將70 mm×70 mm×70 mm 尺寸的試樣夾在冷熱板之間,試樣兩側應平整,設置儀器熱板溫度,并在儀器軟件中記錄試樣厚度(70 mm)。為了提高試驗數據的準確性和可靠性,防止出現較大誤差,設計3 個試件為1 組,每組試件所用拌合物配比相同,該儀器測試1 個試件大約需要50~60 min。

抗壓強度測試試驗中要保持所施加的荷載均勻、連續,加載位移速度1 mm/min。試件尺寸為70 mm×70 mm×70 mm 的標準試件,相對誤差不超過10%的情況下取3 個數值的平均值作為該種類試樣的抗壓強度。抗壓強度試驗儀器采用島津AGX-250電子萬能試驗機。

2 試驗結果

2.1 導熱系數

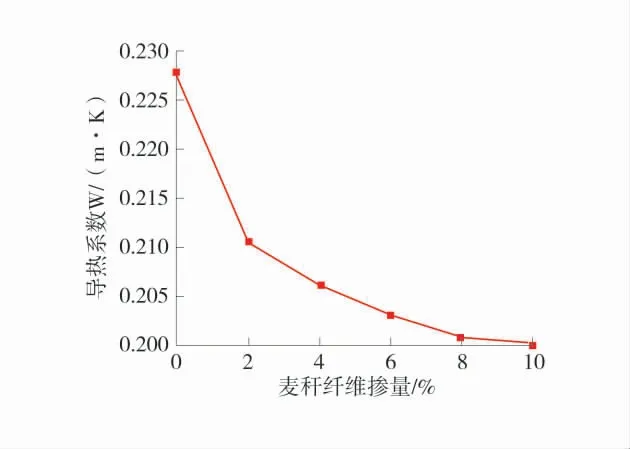

導熱系數隨麥稈纖維摻加量變化圖如圖2。隨著麥稈纖維摻加量從0%增加到10%,混凝土的導熱系數從0.227 8 W/(m·K)降到0.200 2 W/(m·K),提升率12.1%,較普通礦井混凝土導熱系數小很多,隔熱性能良好[15]。

圖2 導熱系數隨麥稈纖維摻加量變化圖Fig.2 Variation of thermal conductivity with percentage of wheat straw fiber

不同摻量的麥稈纖維隔熱混凝土導熱系數與抗壓強度數值見表1 和表2。

表1 不同摻量的麥稈纖維隔熱混凝土導熱系數Table 1 Thermal conductivity of wheat straw fiber insulation concrete with different contents

表2 不同摻量的麥稈纖維隔熱混凝土抗壓強度Table 2 Compressive strength of wheat straw fiber insulation concrete with different contents

摻入2%的麥稈纖維與普通隔熱混凝土相比導熱系數降低了7.5%,隔熱性能提升顯著,這與麥秸纖維的內部結構有著密不可分的聯系,麥秸稈節間橫截面及表皮縱截面SEM 圖像如圖3。

圖3 麥秸稈節間橫截面及表皮縱截面SEM 圖像Fig.3 SEM images of internode cross section andepidermis longitudinal section of wheat straw

由圖3 可以觀察到組織中存在著大量的類似于陶粒和玻化微珠內部一樣的孔隙結構,并且是封閉的。麥稈節間組織中,薄壁組織所占體積比較大,密度較小,細胞(約350 μm 長,直徑約為35 μm)多為狹長的桿狀,結構特點為壁薄、腔大[16],其中的空腔充滿了空氣(在標準狀態下,空氣的導熱系數為0.027 W/(m·K)[17]),具有抵擋熱流的天然能力。空心的細胞使麥稈纖維成為多孔材料,具有良好的隔熱性能。

麥稈纖維的摻量大于8%,隔熱混凝土的導熱系數并沒有隨著麥稈纖維的增加而持續降低,維持在0.200 5 W/(m·K)左右。麥稈纖維在隔熱混凝土中的SEM 圖像如圖4。

由圖4 可知,麥稈纖維的摻量2%~6%的范圍內,麥稈纖維分布均勻,麥稈纖維與其他混合物有狹小的空隙,能夠有效地提高隔熱混凝土孔隙率。麥稈纖維的摻量在8%~10%時,麥稈纖維相互重疊,沒有被水泥覆蓋,產生大尺寸的孔隙。過大的孔隙,導致孔隙中的氣體發生的熱對流增強,同時兩側孔壁的溫差變大,熱福射也會增強,隔熱性能減弱,摻加過量的麥稈纖維不會使導熱系數進一步降低[18]。

圖4 麥稈纖維在隔熱混凝土中的SEM 圖像Fig.4 SEM image of wheat straw fiber in thermal insulation concrete

2.2 抗壓強度測量

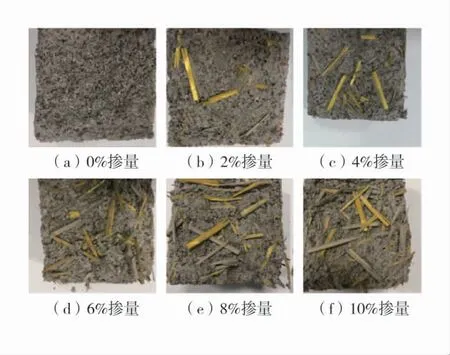

不同摻量的麥稈纖維在混凝土中的分布情況如圖5。

圖5 不同摻量的麥稈纖維在混凝土中的分布情況Fig.5 Distribution of wheat straw fiber with different dosages in concrete

在隔熱混凝土中添加2%的麥稈纖維,觀察到其抗壓強提高5.9%,抗壓強度達到最大;之后隨著麥稈纖維摻量的增多,抗壓強度持續降低。纖維摻量10%的麥稈纖維隔熱混凝土,抗壓強度低至1.81 MPa,抗壓強度衰退了71.3%。這是因為麥稈表皮的角質層使麥稈纖維有一定強度,而且摻少量的纖維,纖維在隔熱混凝土中均勻分散形成立體纖維網,有加強筋的作用[19],進而增強了隔熱混凝土的強度;然而在纖維摻量進一步增大,纖維攪拌不均勻,相互重疊,纖維之間的水泥厚度稀薄,纖維間的孔隙變大,影響隔熱混凝土的整體性。堆疊的麥稈纖維與水泥的不連續界面成為隔熱混凝土的薄弱點,降低了抗壓強度。總體來說適量的纖維能夠對力學性能有增強作用,而纖維過量會適得其反。

2.3 綜合分析

觀察到麥稈礦井隔熱混凝土隔熱性能的改善和抗壓強度的增強,兩者之間存在復雜的權衡機制。最好的方案是摻加2%的麥稈纖維,可以顯著提高隔熱混凝土的熱學和力學性能。除了摻加2%的麥稈纖維外,還能以減小抗壓強度為代價獲得隔熱性能的提升。

3 結 語

對麥稈的微觀結構觀察,發現麥稈纖維存在大量的封閉微孔結構,是一種良好的天然綠色隔熱材料,可以有效地改善普通隔熱混凝土的隔熱性能。通過對試樣進行導熱系數與抗壓強度測試,發現最好的麥稈纖維摻加方案是在隔熱材料中摻加2%的纖維,可以同時改善隔熱性能與力學性能,分別提高7.5%和5.9%。過多的摻加麥稈纖維并不會降低隔熱混凝土的隔熱性能,反而導致抗壓強度衰退嚴重。因此,基于所進行的研究,可以認為麥稈纖維有在礦井隔熱混凝土中應用的潛力。但是,建議對麥稈纖維增強礦井隔混凝土的耐久性能進行詳細的探究。