影響礦山采空區地表變形的因素分析

黃杰杰

(湖南省湘南地質勘察院,湖南 郴州 423000)

本次補充調查共完成調查面積1.89km2,調查區范圍北至大溪村;東至楊梅灣一線;南至李家田;西至礦層露頭線。根據調查類別及調查精度,共完成各類調查點226處,其中重點Ⅰ、Ⅱ區調查比例尺為1:2000,面積為0.27km2,調查點數達103個,一般區面積為1.62km2,調查比例尺為1:5000,各類調查點數為123個;完成物探勘查工作共4條高密度測線,根據實際需要測線布置方向完全不一致,實測物探勘探點共285個,剖面長度為4.845km;完成鉆探工程共計1個鉆孔,進尺為124.4m,并進行了相應的鉆探編錄、原位測試工作;完成1:2000實測剖面1.27km。

1 工程概況

調查區地處宜章縣258°方向,直距19km,行政隸屬梅田鎮管轄。地理坐標為:東經112°49′37″~112°51′01″,北緯25°21′52″~25°22′51″。礦山交通以公路為主,有4km公路與省道S324相連,交通便利。調查區行政區域屬梅田鎮龍村管轄,位于宜章縣258°方向,直距19km,區內交通以公路為主,有4km公路與省道S324相連,交通便利。工作區確定原則,西以礦層露頭線為邊界,東、北以移動邊界兼顧人口居住區綜合確定,南部考慮移動邊界兼顧人口居住區和地形特點綜合確定。

2 采空區域地面變形影響因素分析

在礦山開采工作過程中,地質災害和地質環境發展背景情況有著直接的關聯,地質環境是形成和引發地質災害的重要基礎,根據相關統計工作分析,可以得出采礦區域,地面地形地質災害問題,主要的影響因素包含地形地貌條件、地層巖性條件、巖土結構過渡形式、地質構造條件、降水和地下水以及采礦活動等幾大環節,其中采礦活動由于地面變形問題所產生的影響最為明顯,因此需要針對采空區域地面變形影響因素進行分析[1]。

2.1 采空區域尺寸大小

研究區礦井保有資源儲量分布于±0m~+350m 標高,垂高僅350m,礦山現在已形成+150m水平,已開采了多年。+150~±0m 還有150m 垂高,故將本礦井劃分為2個水平開采,水平標高分別為+150m、±0m。回風水平Ⅰ-1、Ⅱ-1 采區為+200m;Ⅰ-3 采區為+350m。礦山保有資源儲量分布連續平均走向長度僅 1600m左右,其他儲量分布零星,根據情況采區走向長為800~1000m,邊角儲量由礦山自行布置巷道進行回采,如圖1:

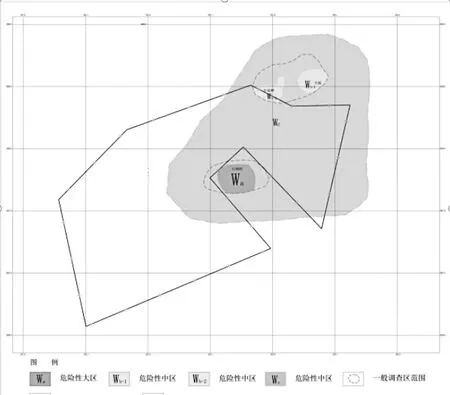

圖1 穩定性分區圖

2.2 采空區域規模影響效果

通過分析紅泥畔南側區與群集市塌坑結構,主要是因為老窯采空區前部地層結構所造成。但是由于這些區域的地質條件影響對象,主要是以林地荒地為主,對土地資源會產生直接性影響,但是該水平方向以上開采區域時間相對較長,造成采空區域基本處于相對比較穩定的工作狀態[2]。采深采厚比影響效果,主要體現在工作區局部采深采厚比影響效果,主要影響地下水,造成地下水位下降,采空區頂板應力失衡,產生地面變形如表1。

表1 工作區局部采深采厚比

10號礦層結構頂板區域主要是以細砂巖為主,整體呈淺灰色和灰色,層狀比較薄,呈塊狀結構,礦層厚度大小為7.5m。11號礦層頂板結構為泥巖結構,整體為深灰色薄層狀,平均厚度大小為3.1m,11礦層底板位置為砂巖,主要是灰色、薄至厚層細中顆粒砂巖條件為主,厚度大小為7.5m。12-1頂板泥巖:深灰色,薄層狀,平均厚2.1 m。12-1底板細砂巖:含較多灰色粉砂巖,局部夾泥巖或粉砂質泥巖、砂巖為薄層狀,平均厚8.8m。12-2頂板泥巖:深灰色,薄層狀,含植物化石碎片。平均厚10.1m。12-2底板粉砂巖:深灰色,薄層狀粉砂巖,粉砂質結構,間夾細砂巖平均厚8.5m[3]。

2.3 地質構造條件影響

本區位于位于石子嶺向斜北西翼,黃狗尾窩背斜東南翼,區內構造線總體是一傾向南東的單斜,沿走向自南西向北東呈北東—近東西—北東方向延展,傾角30°~50°。向斜西部邊緣近黃狗尾窩背斜軸部,局部見地層倒轉現象。區內次級褶曲發育,斷層發育。由于斷層均為壓性或壓扭性逆斷層,破碎帶一般較窄,充填較好,斷層上下盤巖石致密,透水性差,故斷層帶含、導水性弱。但礦山資料認為斷層導水性弱,在破壞自然狀態情況下,會發生變化,節理裂隙發育,巖體破碎,破壞了巖層的完整性及連續性,局部富水性有所增強。調查區為二疊系龍潭組上段的含礦地層,資源開采破壞了地層原來的應力均衡狀態,巖層在應力釋放過程中產生的塑性、彈性變形導致礦層頂板冒落、崩塌,巖層的不均衡狀態不斷擴大、擴寬,逐漸波及到地表,使地面產生變形[4]。

2.4 其它因素影響

第一,礦柱影響:礦山為國有老礦山,礦山資料顯示有相對專業的井下開采布置隊伍,對保安礦柱的留設,基本上嚴格按照“三下采礦規程”布置,據礦山介紹,沒有對保安礦柱進行回采。

第二,地下水影響:區內大規模民采開始與上世紀九十年代民采老窯,民采巷道錯綜復雜,毫無章法,一般見礦就挖,安全意識差,巷道內缺少有效支護措施,民采巷道一般采礦深度較淺,距地表深度一般在60~80m,不超過100m,多位于基巖風化層內,巖石內節理及風化裂隙發育,大氣降水補給和第四系松散孔隙水易通過基巖裂隙進入巷道內,對巷道頂板形成浸泡、軟化的作用,使力學強度進一步降低,巖石質量變差,會發生崩落垮塌現象,造成地面變形,形成地面不均勻沉降、地面塌陷、地裂縫等地質災害。

3 穩定性評價和危險性評價和預防策略

3.1 根據定位變形特征進行穩定性評價

開采區域范圍內采空地面變形問題,主要表現為地面塌陷、地表沉降,其中地面塌陷問題總共有一處,群集式塌陷坑T1分布在紅泥畔南側區域的農田位置,地表沉降問題在變形區域范圍內造成比較嚴重的房屋裂縫情況。通常房屋沉降受損區域除了房屋墻體產生開裂,建筑屋內地板也產生比較細微的裂縫,從建筑體的損壞程度地表水和地下水的滲漏程度、地質災害發育等三個方面,對采供區域的穩定性情況進行分析和評價,如圖2。

圖2 地表變形危險性分區圖

通過將上述穩定區域劃分工作的結果疊加進行綜合分析,結合調查工作過程中地面結構的變形情況,礦山現生產工作的情況以及將地面變形問題影響區域,主要包含危險性大區、危險性中區,危險性中區又劃分成2個相對穩定區域和1個不穩定性區域。

3.2 地表塌陷治理工作策略

地表塌陷問題主要有一處集體是塌陷坑,T1產生于2001年的4月,分布在紅泥畔聚集區南側的農田當中,群集是塌陷坑T1產生塌陷問題之后,對群集式塌陷坑進行了簡單的回填工作,并且現階段已經正常開始種植水稻。

3.3 地表沉降處理策略

采供區域范圍內地表沉降造成的房屋受損,主要分布在樹嶺、紅泥畔荒田畔區域造成房屋開裂情況。早些年間該區域的居民已經進行了搬遷,其他區域的房屋受損比較輕,受損的房屋主要是通過水泥填充縫隙的方式進行比較簡單的制定,少數老舊的生土結構房屋產生的影響比較嚴重,主要表現在墻體結構開裂以及墻體變形傾倒。由于居民害怕房屋倒塌,通過使用木材將即將傾倒的墻體進行支撐,但是這種處理方式并不是非常安全[5]。

3.4 地裂縫處理工作策略

該區域范圍內并沒有出現明顯的裂縫情況,存在一些細微的裂縫問題,通常和地表不均勻沉降所產生的影響有著直接關聯。具體出現在礦山采空區域周圍范圍或,少數細微裂縫問題被可使用砂漿直接進行修復。

4 結語

綜上,通過本文對改礦山采空區域的地表變形特點及其相關影響因素進行分析和總結,有效得出造成采空區域地表變形問題的影響因素包含采空區的尺寸大小、采空區的規模、地質條件以及其他構造影響等。通過提出采空區域的穩定性評價和分析工作方法,最大限度上提高礦山采空區的變形控制,提高礦山開采工作的安全性。