圖庫一體的“一源圖”制圖要素數據建設

康二梅

(甘肅省基礎地理信息中心,甘肅 蘭州 730000)

0.引言

數字地圖制圖的工藝流程較多,既有大量資料收集整理、數據融合、制圖綜合、要素符號化工作,也有體現科學性和藝術效果的制圖表達及整飾等。現階段大部分生產單位多尺度快速成圖多基于多尺度制圖數據庫建設來實現,有效地將緊急工作進行了日常分配。但在多級數據聯動更新自動化程度不高的條件下,又帶來了新的問題:多尺度數據庫維護成本過高、耗時過長。因此,如何基于一套制圖要素數據,在制圖專家知識庫的輔助下快速成圖技術研究成為熱點[1-14]。

傳統制圖綜合觀念尚未發生根本轉變,基于專家知識庫的制圖綜合可以提高制圖效率[15],但因制圖綜合知識的獲取受限而無法有效利用。當前機器學習、深度神經網絡學習等智能技術手段對模糊定義的方法和半結構化的知識處理還不能高效處理[16]。數據是制圖基礎,技術是實現手段。基于現有技術手段,要實現真正的自動化制圖,還需更多的研究、突破更多的技術壁壘。本文以甘肅省為例,提出基于“一源圖”的地圖編制現代化生產體系,將多源的制圖數據進行規則化處理,在目前專家知識有限、自動綜合算法還不理想的情況下,實現多尺度地圖快速自動化成圖。

1.“一源圖”制作標準

“一源圖”是以固定數據精度標準建立制圖要素數據庫,進行地理實體要素由空間數據向制圖數據的轉化,并對制圖要素相關數據統一管理,統一更新維護,實現一次建庫,多級、多場景使用。通過對甘肅省域地理特征及現有數據的分析,確定以1∶10000比例尺精度標準,設計水系、交通、居民地、其他地理要素實體等制圖要素數據標準,對各行業專業數據、地理國情普查監測數據、基本比例尺地形圖數據等進行整理、分類、選取、融合,并對融合后的制圖數據進行信息補償,最終形成“一源圖”,為任意比例尺精編提供統一的數據源,為后續的自動綜合、制圖標準化表達提供高質量的數據,為技術實現做鋪墊。

1.1 數據內容

全省地圖制圖要素數據涵蓋普通地圖全部要素內容和部分專題內容。具體包含自然村以上居民地、鄉村以上道路、水系、鄉級以上境界、山峰山脈、高程點、農林牧場、工礦及企事業單位等,專題數據包括文物旅游、自然保護區、地表覆蓋、土地利用、石油管道、興趣點等,還包括等高線、DEM和影像等內容。

1.2 數據屬性結構

為了保證各要素協調統一,需對使用數據進一步進行選取、分類、分級等預處理。除了依據常規數據的制作標準外,根據制圖要素的特點,數據屬性結構還應滿足以下條件:

(1)制圖要素分級屬性項:根據需求對要素的行政等級進行制圖要素分級屬性處理,利用“CLASID”字段實現;

(2)制圖表達分級屬性項:對部分要素的重要程度等利用制圖表達分級屬性項進行分類,如水系數據進行行政等級和表達分級處理。將全省河流按一級到六級分級,字段為“LEVEL”(河流等級),同時,從河流源頭到支流再到主流暫分為十級,并利用“FJ”(分級)字段實現;

(3)標準注記屬性項:利用“NAME”屬性項記錄數據標準名稱;

(4)更新及備注屬性項:數據分級處理和更新維護過程中記錄更新等備注屬性項,如DSOURCE為數據來源、XGJL為修改記錄、WTBJ為問題遺留說明等;

(5)地圖制圖要素數據分層及屬性表:制圖要素數據根據需求分為行政區劃、居民地、交通、水系、地理要素、景區景點、興趣點、專題數據和圖斑等,針對制圖需求并參照已有大比例尺數據庫要素說明,將各要素進行數據分層和屬性結構的調整。

2.多源數據融合

綜合考慮甘肅1∶10000基本比例尺地形圖數據覆蓋不全及現勢性不夠等現實情況,在地理國情普查及監測數據基礎上,按1∶10000比例尺精度標準,融合1∶10000、1∶50000和1∶250000地形圖數據,國土調查數據,水利普查數據,地名普查數據,公路網數據等。首先對多源數據進行分析,包括數據現勢性、權威性,數據格式與數學基礎等;然后對矢量數據進行預處理,包括空間基準統一、格式轉換、數據裁切、合并以及對柵格數據、文本數據進行結構化處理等;最后根據數據的特征,進行融合匹配處理,生產一套集多源數據信息的融合成果。數據融合處理策略如下:

(1)甄選、提取、融合,融合匹配主要基于位置、名稱和類型(編碼)的對比分析,將位置基本一致、名稱和類型(編碼)基本相同的要素判定為同一實體,賦予唯一的標識碼,完成數據融合匹配處理。

(2)對行政區劃、居民地、交通、水系、地理要素、農林牧場、自然保護地、文物古跡、景區景點、森林公園、地質公園、石油管線、能源礦產等,逐一分析整理,直至將所有矢量數據融合完畢。

(3)由于要素數據尺度與精度各不一樣,在自動化匹配融合時常通過緩沖區分析、疊置分析等判斷要素的位置是否在一定誤差范圍內。如果在誤差范圍內,名稱和類型(編碼)一致,則給要素賦予同一標識碼,判定其為同一地名實體;否則,不進行處理。

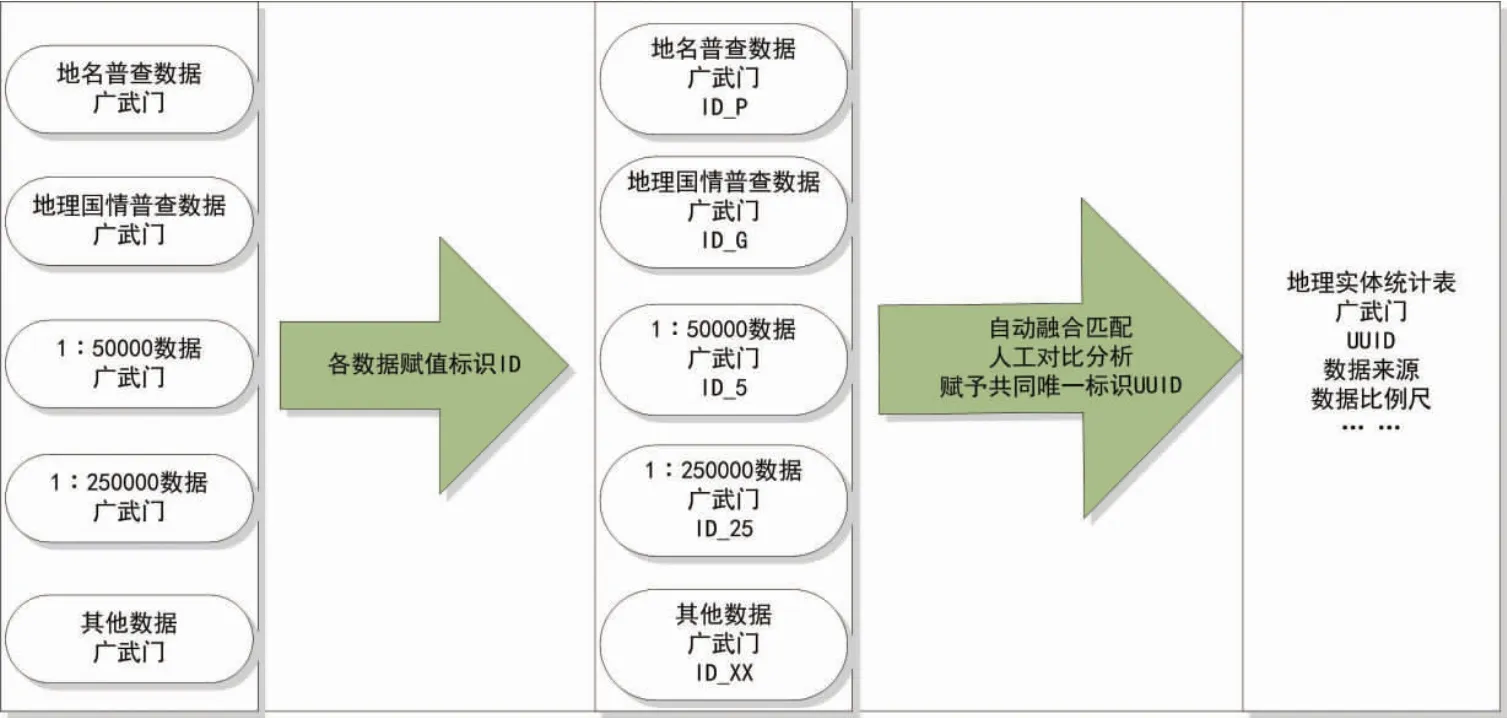

數據融合基本的思路(如圖1所示):

圖1 數據融合基本思路

數據融合是通過自動化和人工匹配方法,盡可能地將所有資料都統計出來,得到地理實體的信息統計表。多源數據的融合、整理、分級處理不僅解決了多源資料之間不一致問題,通過編碼也解決了要素的多尺度顯示問題。與此同時,利用分級屬性對應相應地圖符號,也能解決名稱注記的合理顯示、水系線符號漸變等難題,減少人工參與量,大幅提升了地圖編制效率。交通要素分線狀和點狀兩類。線狀要素分鐵路(LRRL)、公路(LRRL)、城市道路(LCTL)、鄉村路(LVLL),鐵路包括高速鐵路和普通鐵路,公路要素包括高速公路、國道、省道、縣道、鄉道和連接道(匝道和交換道)等,城市道路分主干路、次干路和支路;點狀要素分火車站(LRRP)、高速公路出入口(LRDP)和機場(AIRP)。具體如下:

鐵路以國情普查數據LRRL為本底數據,利用收集到的專題資料結合最新影像添加在建鐵路。公路以國情普查數據LRDL為本底數據。比對公路數據與公路局年報數據,提取變化部分,對照變化部分數據,結合導航路網、最新影像對公路數據進行圖形與屬性的更新,并填寫更新記錄(如圖2所示)。參照公路局年報數據,添加規劃道路并賦予屬性,便于后期道路更新。

圖2 根據影像添加銀西鐵路(在建)

對公路數據符號化,并標注公路編碼屬性,檢查道路連通性,避免道路出現不合理中斷或編碼不正確。同時,為制圖表達方便,對公路數據中雙線路提取中心線并賦予相應屬性(如圖3所示):

圖3 交通要素雙線處理單線前后對比

交通點狀要素包括火車站(LRRP)、高速公路出入口(LRDP)和機場(AIRP)。依據《甘肅省第一次全國地理國情普查數據分類、分層及屬性規定》,從BUCP(單位院落)層中提取高速公路出入口、飛機場等要素,要素屬性沿用國情屬性。對高速出入口和飛機場做分級處理,飛機場分公開機場和非公開機場,高速出入口根據制圖綜合分主要出入口和其他出入口。從“天地圖·甘肅”數據中提取火車站數據,并分級為高鐵站、普通客運車站和其他車站。

居民地要素分點狀和面狀兩類,具體如下:

鄉鎮及以上行政點位以國情普查數據為本底數據。從BUCP(單位院落)層中提取政府駐地,參考地名普查數據、行政區劃變更文件等復核和更新數據,避免屬性錯誤或圖形丟漏。

行政村點位以國情普查數據BOUP7為本底數據,全省地名普查數據為名稱依據。基于位置關聯,提取名稱不同的數據。根據名稱分兩種情況:

(1)同音不同字,如嵋峴村、郿峴村;或名稱相近,如王家溝村、王溝村。此類數據以民政廳提供名稱為準;

(2)名字完全不相關,城區點位密集的地方會出現關聯錯誤,如,陽關路社區、同德巷社區,此類問題需定位到具體位置,確認行政村是否存在、名稱是否合適。

自然村根據《民政地名地理屬性類別代碼表》,從全省地名普查數據中提取。

合并數據為BOUP層,增加屬性項(DSOURCE、修改記錄、問題標記),詳細記錄數據來源、文件依據及遺留問題。

真形居民地(RESA)從國情普查數據LCRA(地表覆蓋層)中提取一級類0500(房屋建筑),結合LCTL(城市道路)和最新影像,制作縣級以上真形居民地(如圖4所示):

圖4 西峰區真形圖形制作

3.基于“一源圖”的信息補償與制圖實現

復雜、不規整的數據導致在自動綜合和成圖時會出現更多的錯誤,增加后期人工工作量。面對此情況,需對融合后的制圖數據進行信息補償,本文通過“先補償,后表達”的方式,完成制圖補償,再進行符號化表達,取得了較好的地圖可視化效果。信息補償規則包括幾何數據標準化、多邊形自相交標準化、拓撲弧段的延伸以及節點擬合、面內骨架線修復和提取骨架線融合、要素拓撲語義轉換、弧段末稍修正、近似平行的重復道路數據預處理等。

首先是拓撲檢查和補償,制圖綜合過程中將各類地物轉變為拓撲體時需要對拓撲關系進行修復。比如,實體修復、實體糾正、網絡聯通、分裂溶解、掛接、結點擬合、形狀化簡等。制圖信息補償主要有要素圖形沖突處理和輔助要素生成。要素圖形沖突處理主要包括移位、漸變處理、壓蓋處理、跳繪、自動注記等[17]。輔助要素主要分兩種情況:(1)反映地理要素的順序、位置及指向關系的符號方向自動生成,例如,火車站方向與鐵路方向要一致、停車場進出方向、河流流向等;(2)暈帶的生成,暈帶又分為單側暈帶、雙暈帶、騎墻暈帶等。除此之外,還有行政區劃面普色需保證相鄰的面顏色不同,同時每種顏色在地圖中所占的面積比重大致相同。自然保護區界與其他境界重合時保留其他高等級的境界,街區面綜合時保持直角特征,鐵路與隧道重合時刪除鐵路實體并補充鐵路休止符使其方向與鐵路垂直,顯示控制字段屬性添加等。

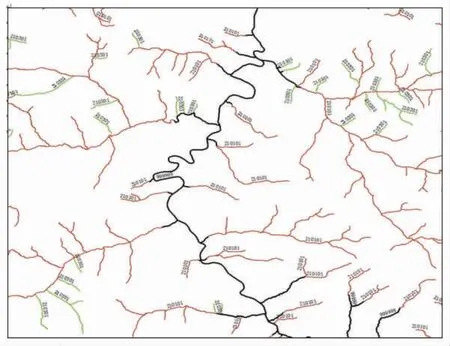

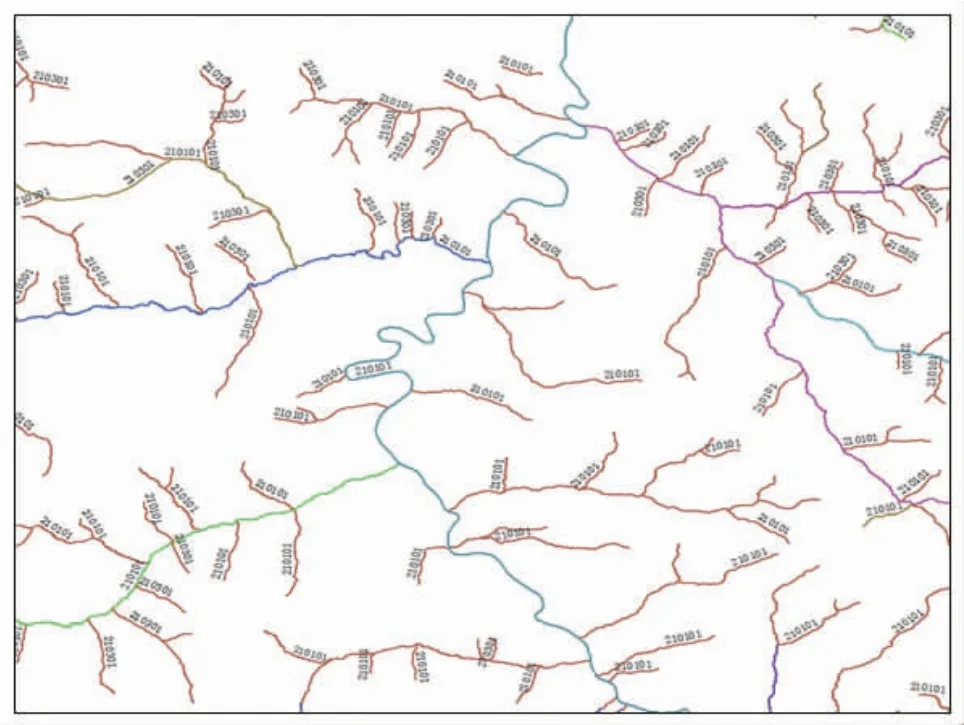

基于“一源圖”建設,甘肅省一體化制圖平臺依托插件式軟件架構、圖數統一表達模型、綜合知識庫和制圖專家知識庫,提供了制圖要素自動綜合、應急快速出圖、地圖精編等模塊,大幅提升了地圖編制效率。圖5為1∶50000與1∶10000數據的疊加顯示,平臺直接加載融合處理后的1∶10000數據的顯示(如圖6所示)。多源、多尺度數據的融合不僅解決了多源資料之間不一致問題,通過編碼也解決了水系多尺度顯示的問題,與此同時,通過利用以前制圖成果的分級屬性,利用各級相應的粗細符號,也能解決水系符號化漸變的難題。

圖5 數據疊加顯示

圖6 融合后的數據顯示

4.結束語

多源制圖要素數據的融合建設,形成了內容準確、屬性完整、現勢性強、精度高的全省地圖制圖要素數據,避免了已有成果的浪費,實現了全省地圖制圖要素數據、制圖資料的統一存儲與管理;基于綜合知識庫和制圖知識庫,實現了制圖要素自動綜合和多尺度地圖快速成圖。

圖庫一體的“一源圖”技術體系設計區別于以往多級制圖數據庫出圖方式,效率更高、維護成本低。在制圖綜合知識庫、制圖模板的輔助下,一幅普通全開地圖的編制由原來25個工作日縮短為2個工作日,應急批量出圖可在1小時內完成,從根本上改變了地圖編制的傳統作業模式,大幅提高了地圖服務響應效率,形成了主動儲備、高效服務的地圖政務服務保障體系。目前甘肅省地圖制圖要素數據已應用到甘肅省市縣掛圖編制,甘肅省地圖集編制和甘肅省政務、應急及公益地圖日常服務保障中,解決了各項目工期短、任務重等困難。但目前多源異構的數據融合處理自動化程度還不夠高,后續還需加大研究。