換個法子活

陳 剛

圖/彭國興

我希望的

從別人那里從水面從書籍從夢境……我了解自己。

一個具體的圖像,社會之物,自然一粟。

在變換的場景中被確認,還需被風雨確認。

我希望的,風雨不是我希望的樣子。

垂 釣

黃昏倦怠。黃昏是一個嘆詞長長的尾音。

垂釣者收起魚線,另一頭空無一物。

凝視流水,解讀一條魚脫鉤而去的優雅。

他收起漁具,轉身離去時,暮色降臨如水。

馬藺花

六月,蟬鳴熱烈。

在路邊,或草坡,常常能見到馬藺花。

祖父從來不會去關心馬藺花的藍色與紫色,哪個更多點。甚至不關心,馬藺會不會開花。

對于他,馬藺葉子要比馬藺花更有意義。

他用鐮刀,割下那些細長的葉子,在太陽下晾干,用來搓繩。他把煙葉,用馬藺繩子穿起來,掛在泥墻上。

每天勞作之余,他至少要取下一片煙葉,揉碎,卷旱煙。吞吐之間,遠山與他相對沉默,仿佛是生活的另一種救贖。

祖父已經離開多年了,我已不會事農桑了。

在城市里滾爬摸打多年,疲倦不與人言。偶爾回鄉一次,看活著的、開放的馬藺。

在路邊,或草坡,那孤絕的馬藺,比天空的顏色紫一點,比葡萄的顏色藍一點。

說說蜜蜂吧

說說蜜蜂吧。

外地人,從大卡車上搬下蜂箱,空地上擺開,搭帳篷,問泉打水……他們說,這里花多,這里的春天來得遲,去得也遲,蜜蜂們有足夠的時間釀蜜。他們和蜜蜂,要一路跟著春天,穿過大半個隴原,去青海。那里的菜花,會為他們的春天畫上句號。

五月,春意還沒有完全消失。我們坐在院子里,吃晚餐,桌上一碗蜂蜜,金子一樣黃。

我們討論著吞下的甜蜜,菜花的香和槐花的香,哪個更多點。

院落外,一樹槐花勝雪,蜜蜂們忙上忙下——那些小小的生命,沒有名字。

摘花椒

母親又去了秦安摘花椒,我是從電話視頻中得知的,怕我埋怨,起初,她閃爍其詞。

她把攝像頭,對著天空,白云離她很近,一群鳥兒正飛過……我幾乎認為她是在老家。

有人喊她,慌亂中,畫面一陣晃動,在山上,紅透的花椒,一樹一樹,樹下圍著頭巾的女人們,雙手翻飛。

后來,她支支吾吾地說了實情,我只告訴她要注意身體,再沒有說過多余的話。

是的,我無法抱怨一生都不愿意停止勞作的人。

村小學

回去。

我帶領著我,徐緩而行。

一個人走,是怕記憶和新的風物無法重合時,蹲下來抱頭痛哭,被人看見。

在操場上,那一棵酸梨子樹,還在!

樹陰比以前寬闊了許多,可以供更多孩子,在樹下丟手絹、背書、斗雞……

教室的紙糊窗,換成了玻璃,陽光毫無阻攔,傾斜而入,使那些小小的人兒,成為了陽光的局部。

讀書聲傳來,仿佛二十多年前,那個遲到的早晨,我站在窗外,局促不安。

日頭初臨

送葬的隊伍踩著葉子和泥濘,穿過黑白相間的黎明,趕向定好的時辰。剛翻過麥地的鐵鍬,一下一下,硬生生讓長出過麥子的土地,痛出一個疙瘩。

地上和地下,陽和陰被有序的過程區分。

秋草還盡量挺起被秋霜壓彎的腰身。哭泣的人,必然有摁不住的悲痛,斷斷續續。

日頭初臨,作為活著的人,我們沿著來路——回去。

嫁 接

門口那棵酸梨樹,很老了,上半部分已經枯死了。

我說砍掉吧!父親瞅著它,不說話。

在一個下午,父親爬上樹,鋸掉枯枝。把下半部分活著的枝條,剪掉,剩余一株,嫁接了香蕉梨。父親邊收拾散亂掉落的枝條,邊自言自語:換個法子活,就不一樣了。

后來每一年,我都會敲下那些金黃的果子嘗嘗,竟格外香甜。

西北小鎮

你還沒來得及愛的人,提前離去。

那個清晨,集市上落滿灰塵,苦瓜、苦菊、苦菜,作為樸素之物,在小販皴裂的嘴唇上從不缺斤少兩。中藥鋪里,咳嗽聲斷續。銀行門口領養老保險的人排著老長的隊,郵遞員側身擠出,一些信還沒有寄出。

多年以后,你重新站在小鎮,吊塔忙碌。網狀的電線上停著舊時鳥雀,鳴叫如昨。一些模糊的名字,哽咽在喉。老婦人纖瘦,像一株經霜的蔬菜,消失在街角。

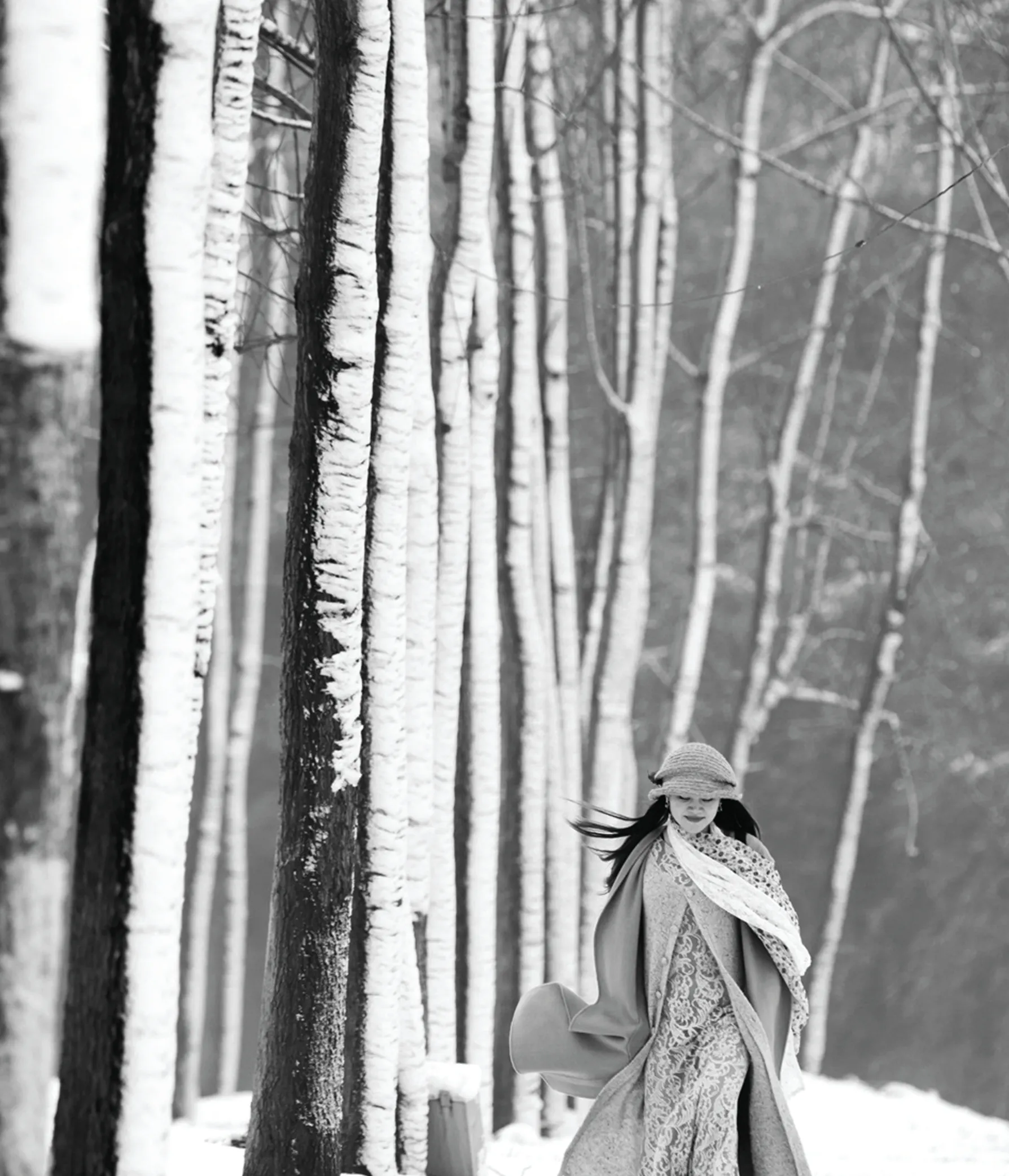

雪從高處落下。轉眼,小鎮成了一張白紙。

說槐花

我看見母親在槐樹下等我,三月從她身邊漫開,向四野,向更遠處流動。沉甸甸的白花,壓在槐樹纖細的枝上,咯吱作響。

我看見母親在炊煙里等我,冬天的寒冷,被她煨暖的土炕抵擋在小院之外。

沉甸甸的雪,壓在槐樹干枯的枝上,咯吱作響——

我能聽見槐樹的疼痛,母親風濕和腰椎間盤突出的疼痛,她輾轉難眠,度過一個又一個漫長的夜晚。

而在我推開門后,所呈現的,是白色花——和煦的笑永遠有春天的特質,融化我身體中積攢的冰雪。

離開后,時間漫長,她所侍弄的樸素的作物在生長。院落外,白色花朵,一點點落在她頭上,越積越厚。

黃銅打火機

現在,誰都不會,也舍不得在它空著的體內,裝入棉花、汽油、小顆粒火石。因此,不會有火苗吐出,以證明,它確實是一只打火機,而非打火機模樣的事物。

這是祖父日常使用的東西。祖父過世多年,我們偶爾會從箱底翻出它,端詳一會兒。我們足夠小心,似乎怕被什么東西刺痛。它表面雕刻的蓮花上,已經出現了淺淺的黑綠色銹跡。而我們并不擦拭,怕什么東西,會一起掉落,消失。