擋墻施工次序對邊坡穩定性影響分析

■顧中華

(福建省交通規劃設計院有限公司,福州 350004)

福建素有“八山一水一分田”之稱。 在福建省南平、三明、龍巖等地區廣泛發育砂巖、粉砂巖、泥巖等沉積巖。 砂巖、粉砂巖、泥巖屬易滑巖組,在上述地區山區高速公路建設過程中, 邊坡災害問題突出[1-3],造成大量的經濟損失。 在邊(滑)坡治理過程中,常采用上部錨固工程結合下部擋墻支擋工程來穩固邊坡。在擋墻施工過程中,經常出現未嚴格控制擋墻的開挖和砌筑次序,采用“大拉槽”的施工方式削弱坡腳支撐,導致邊坡失穩的情況。 因此,本文以福建某高速互通邊坡治理為工程實例, 分析邊坡變形原因,建立三維有限元計算模型,對擋墻的開挖次序和支護時步的不同工況進行數值模擬, 數值計算結果可以為邊(滑)坡擋墻的施工提供參考和借鑒。

1 工程概況

1.1 工程簡介

該高速互通邊坡長約130 m, 最大高度約30 m,原邊坡開挖坡率1∶0.75~1∶1.25,階高8 m,坡面采用護面墻和植草防護。2015 年1 月邊坡開挖至路基標高時發生坡體開裂變形,處治方式為先坡腳反壓抑制變形發展,后采用預應力錨索框架結合擋墻加固。 2015 年5、6 月份,上部錨固工程預張拉完成,坡體較為穩定。 為實施一階擋墻,“大拉槽”卸除反壓土后,在連續降雨的條件下,邊坡開始緩慢變形,并在2015 年6 月26 日急劇變形滑動,向道路橫向方向產生滑移,在第一階高約3~5 m 處見剪出口(其裂隙產狀與坡體巖層產狀基本一致),坡體后緣下錯約3~6 m,坡體變形開裂或拱出;坡體二、三階已實施的錨索框架下錯、局部框架梁斷裂,預應力錨索被切斷,誘發滑坡產生。 滑坡變形及病害情況如圖1 所示。

圖1 邊坡遠景

1.2 地形地貌

本滑坡場區位屬閩西北,屬剝蝕丘陵、殘丘及沖洪積溝谷地貌,溝谷地勢相對較平坦。 滑坡區域由北向南,坡度由陡變緩,為上陡下緩地形,呈多階臺地狀,自然山坡坡度約15°~35°。

1.3 工程及水文地質條件

根據工程地質勘察報告[4],場區坡殘積層覆蓋厚度約7.0~11.5 m, 下伏基巖為中薄層狀奧陶系淺變質砂巖,其風化層較厚,約7.0~24.5 m,層理面產狀為220°∠25°,傾向路基方向,對邊坡穩定不利。坡腳部位巖體極破碎,可見多處不利結構面,其中較為重要的有3 組,其特征分別為:(1)90°∠70°,約8~10 條/m,裂面呈褐灰色,平直光滑,無填充;(2)走向200°近直立,約8~10 條/m,裂面呈褐灰色,平直光滑,無填充;(3)走向245°近直立,約5~8 條/m,裂面呈褐灰色,平直光滑,無填充。 綜合分析這3 組裂隙面組合,易形成不穩定契形體,對開挖邊坡穩定較為不利。

本場區位于丘陵山地,場區內地表水系不發育,主要為降雨沿兩側山體匯入溝谷。 地下水主要為基巖風化孔隙裂隙水, 賦存于基巖風化層的節理裂隙中,場區內發育有砂巖,屬于奧陶系淺變質砂巖,層理發育,蝕變礦物較多,質軟,風化層厚,多呈泥質充填于裂隙中,透水性較差,富水程度相對較好。 場區主要接受大氣降水補給,水量受降雨影響大,山坡、山腳及盆地內為逕流區, 多沿斷裂帶及深切溝谷排泄,一般為無壓潛水,局部見微承壓,此類水降雨后地下水垂直徑流速度較大,對邊坡穩定性影響大。

2 邊坡再次失穩原因分析

邊坡再次失穩原因分析如下:(1)邊坡坡體風化層及殘坡積層較為深厚,變質砂巖風化層中蝕變礦物多,多呈泥質充填于裂隙中,在富水的情況下在坡體中形成軟弱帶,且巖層產狀順傾,為邊坡開挖后坡體變形和滑坡的形成提供物質基礎。 (2)在連續暴雨的條件下,地下水位進一步抬升,潤滑軟弱帶,土體抗剪強度急劇降低,是邊坡再次失穩的誘因之一。 (3)由于對坡腳反壓體進行“大拉槽”式開挖的擋墻施工,極大地削弱了坡腳支撐,坡腳因土體應力集中首先發生變形,引起上部坡體沿軟弱夾層下錯,剪切上部已實施的預應力錨索,同時導致局部錨索框架梁梁體開裂和下錯。 在坡體坡腳失去支撐和上部部分錨固工程失效的不利情況下,邊坡穩定性不斷降低,觸發滑坡形成。 可以認為,不當的擋墻施工次序是邊坡再次失穩的主要原因。

3 數值模擬分析

為進一步研究擋墻施工次序對邊坡穩定性的影響,基于該工程案例,運用巖土工程領域廣泛采用的數值模擬軟件FLAC3D 對邊坡擋墻施工不同的開挖、加固次序進行數值計算,探求定性規律。

3.1 計算模型及參數

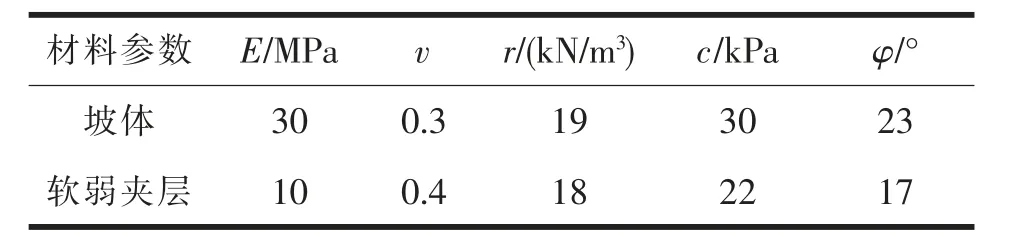

不考慮上部預應力錨索的影響,建立簡化計算模型如下:邊坡長度45 m,高24 m,坡度為30°,為三階邊坡,坡腳設擋墻加固。 每階高為8 m,設2 m寬平臺,土體歸一為風化層和軟弱夾層,軟弱夾層層面傾角為25°。模型四周邊界采用法向約束,模型下部邊界采用全約束。 邊坡模型尺寸和數值模型如圖2 所示,材料參數如表1 所示。

圖2 計算模型斷面

表1 土體物理力學參數

3.2 工況模擬分析

為模擬實際工程案例中對于坡腳反壓體一次性“大拉槽”開挖,同時分析邊坡坡腳土體開挖對邊坡穩定性影響的漸進變化,建立開挖步長為5 m,開挖過程不實施擋墻,開挖5、10、45 m 的3 種工況模式(圖3)。

圖3 全長開挖施工工況模式

按5 m 步長開挖邊坡安全系數和邊坡剪切應變云圖如圖4、5 所示。 隨著邊坡開挖進程,坡腳未及時支擋加固,邊坡安全系數呈近直線下降,安全系數由初始1.25 下降至1.027, 邊坡處于臨界穩定狀態。 圖5 所示的剪切應變云圖顯示部分滑帶土體進入塑性應變狀態, 坡腳應力集中明顯。 計算結果表明,擋墻“大拉槽”施工方案對邊坡穩定安全系數影響較大。若不及時進行坡腳支擋加固,遇到連續降雨條件,邊坡將失穩破壞。該計算結果進一步佐證了本文案例不當的開挖方式使邊坡失穩的原因。

圖4 全長開挖邊坡安全系數

圖5 剪切應變云圖

為尋求合理的擋墻施工步驟,明確適當地開挖坡腳土體、實施擋墻步長,文后簡稱為開挖、加固步長。 為比較在不同開挖、加固步長情況下邊坡施工過程中的穩定安全系數,分別建立開挖、加固步長為5、10、15 m 的數值模擬計算工況。 本文僅列出開挖、加固步長為5 m 的施工流程工況示意圖(圖6),為避免重復性,其他工況不再贅列。

圖6 開挖、加固步長為5 m 施工流程

開挖、加固步長分別為5、10、15 m 的計算結果如圖7、8 所示。 計算結果表明,除初次開挖邊坡穩定安全系數有所降低外,其余時步由于擋墻加固的作用,安全系數平穩提高。 但由圖8 看出,開挖步長15 m 時初次開挖邊坡穩定安全系數降低幅度較大,考慮極端降雨對邊坡穩定性的影響,在實際施工過程中擋墻一次開挖長度建議不超過10 m。

圖7 開挖、加固步長5 m 的安全系數

圖8 開挖、加固步長10、15 m 的安全系數

參考數值模擬分析結果,該失穩邊坡的整治措施為立即重新實施反壓,對上部局部失效的錨固工程進行補強,使邊坡變形不再發展,達到暫時穩定狀態。 采用開挖加固為步長5 m 的次序進行擋墻施工,施工過程中邊坡一直處于穩定狀態,整個治理工程達到滿意效果。

4 擋墻施工次序對邊坡穩定影響分析

根據實際施工狀況和數值分析結果,擋墻的施工次序對邊坡的穩定性影響較大。 對于順層并有軟弱層的沉積巖邊坡,若采用“大拉槽”的施工方式,將導致整個邊坡的坡腳應力集中,邊坡沿軟弱面滑動,引發邊坡失穩。 采用小步長的開挖、加固施工次序,雖然首次開挖邊坡的穩定性有所下降,但隨著擋墻的實施,坡體的整體穩定性逐漸提高,邊坡在施工過程中處于穩定狀態。 隨著開挖、加固步長的加大, 首次開挖的邊坡穩定性相較于小步長的施工次序有所下降。 若步長過大,首次開挖邊坡穩定性急劇下降,在極端氣候條件下,有可能導致邊坡失穩。

5 結論

綜上所述,研究結果顯示:(1)對于存在軟弱結構面的順層邊坡, 采用坡腳擋墻支擋時,“大拉槽”開挖方式易誘發坡體變形, 應嚴格控制擋墻開挖、加固施工次序,確保施工過程中坡體穩定。 (2)數值計算結果表明,隨著邊坡開挖進程,坡腳未及時支擋加固,邊坡安全系數呈直線下降,部分滑帶土體進入塑性應變狀態。 (3)根據不同開挖、加固步長數值計算結果, 考慮極端降雨對邊坡穩定性的影響,建議擋墻開挖、加固步長控制在10 m 以內。