RCEP與我國在亞太區域供應鏈的地位

[摘要] 全球供應鏈現階段表現出一體化轉向本地化、全球化轉向區域化、交易手段轉向數字化等傾向。RCEP是亞太區域經濟一體化的重大舉措,其涵蓋的關稅減讓、貿易便利化、服務與投資開放承諾等安排,將有效提升區域內部貿易與投資自由化程度,助力形成日趨緊密的供應鏈分工體系,但其也可能帶來產業轉移效應,使區域產業鏈體系面臨重構;存在潛在的競爭效應,使供應鏈競爭加劇;使我國面臨更高標準的開放要求,增加供應鏈管理難度等挑戰。我國應當緊抓機遇,充分利用RCEP的原產地累積規則、關稅減讓承諾、投資負面清單等開放承諾,積極穩妥推進重點產業合作,強化我國在亞太區域供應鏈中的核心地位,增強“外部控制”;穩步開展與RCEP成員國的產能合作與數字經濟領域合作,為國內產業升級提供充足空間,促進“內部提升”,更好地穩固和提升我國在亞太區域供應鏈的地位。

[關鍵詞]? RCEP? ?亞太區域? ?全球供應鏈

[中圖分類號] F49? ?[文獻標識碼] A? ? [文章編號] 1004-6623(2021) 0054-08

[作者簡介] 李雪亞,商務部國際貿易經濟合作研究院博士后,研究方向:國際經濟、產業經濟。

2020年11月15日,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)正式簽署,占據全球約30%經貿總量的自由貿易協定正式啟航,協定涵蓋了中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟15個國家①,在關稅減讓、市場準入、技術合作、貿易便利化談判等諸多方面均取得了實質性進展,并將于2022年1月1日開始對10個成員國正式生效②。亞太區域供應鏈已經成為全球供應鏈的關鍵組成部分,目前,全球供應鏈基本形成了以美國為主導的北美供應鏈、以德國為主導的歐洲供應鏈、以中國為主導的亞太供應鏈“三足鼎立”的格局,RCEP的正式生效將進一步強化這一局面,并有力推動亞太區域經貿合作,對亞太區域供應鏈產生深遠影響。面對全球供應鏈的深度調整以及RCEP即將生效的歷史機遇,依托RCEP這一新時期對外開放平臺,進一步強化我國在亞太區域供應鏈中的核心地位,對于我國新時期高質量對外開放具有重要的戰略意義。

一、全球供應鏈演變態勢

當前,全球供應鏈進入重塑和深度調整時期。究其根本原因,是金融危機以來發達國家和發展中國家對于全球化的核心利益訴求分歧逐步加劇。逆全球化思潮涌動、中美競爭與博弈加劇、新冠肺炎疫情全球大流行等外部因素的存在,進一步加劇了全球供應鏈的重塑趨勢。從全球化利益分歧來看,一方面,以美國為代表的發達國家逐步出現了制造業“空心化”、產業結構過度軟化、國內失業率攀升等問題,盡管發達國家在研發設計環節和核心技術上占據了主導地位,但其對于高端生產環節回流的訴求逐漸攀升。另一方面,發展中國家囿于技術條件的有限性,以中國為代表的發展中國家在經濟全球化的進程中,存在價值鏈分工地位較低、獲取貿易利益相對有限等問題,低端“鎖定效應”初現端倪,其對于實現分工地位改善、獲取相對公平利益的訴求日益迫切。在外部影響因素和內在根本動因的共同驅動下,全球供應鏈進入重塑和深度調整期,呈現出本地化、區域化、數字化等新特征。

1. 由一體化轉向本地化

以產品內分工為基石的一體化生產模式是經濟全球化快速發展的本質體現。當前,全球供應鏈逐步轉向本地化,表現出供應鏈條收縮和“內向化”的發展傾向。其中,全球供應鏈條的收縮突出表現為全球貿易和投資增速的下滑。根據世界貿易組織數據,2000—2008年期間,世界貨物貿易出口平均增速達6.23%,金融危機后的10年間全球貨物貿易出口平均增速下滑至3.84%,2020年受新冠肺炎疫情沖擊,貨物貿易出口增速下降至-5%。與全球貿易類似,全球對外直接投資在金融危機后平均增速大幅降低,特別是2015年以來,全球對外直接投資流入額呈現階梯式下滑,2020年,對外直接投資流入額不足1萬億美元,與2009年金融危機時期相比下滑了20%(UNCTAD,2021)。此外,發達國家近年來所主導的制造業回流和“再工業化”,使全球供應鏈在鏈條收縮的同時面臨重構。自2009年起,美國先后出臺《重振美國制造業框架》《創造美國就業及結束外移法案》《先進制造業美國領導力戰略》。2021年,拜登政府簽署強化美國制造業行政令,大力倡導“美國制造”和“買美國貨”,致力于通過政府采購、基礎設施建設和研發投入等多種方式強化美國工業體系。德國于2019年發布《國家工業戰略2030》,旨在確保德國在歐洲和全球層面的工業領導地位,提升工業增加值在國民經濟中的占比。法國提出了以“未來工業”為核心的國家戰略。發達國家對于國內工業體系的重視,充分體現了其對于制造業回流的持續性訴求以及“再工業化”的決心。2020年新冠肺炎疫情所造成的供給沖擊,進一步暴露了各國供應鏈短板,推動了全球范圍內對于國內供應鏈脆弱性的反思,全球供應鏈逐步呈現鏈條收縮和“內向化”傾向。

2. 由全球化轉向區域化

逆全球化思潮和全球范圍內區域貿易協定的興起,共同推動了供應鏈由全球化轉向區域化。一方面,自2018年以來,英國脫歐、中美貿易摩擦持續升級等一系列逆全球化因素的存在,促使供應鏈轉向區域化。其中,美國多次以國家安全為由,采取關稅和非關稅貿易壁壘,對我國實施技術封鎖,精準打擊華為、中興等科技企業,遏制我國科技產業發展,并主導推動WTO改革,嘗試改變現有的多邊貿易體制,試圖將爭端解決機制、特殊與差別待遇轉向對發達國家有利的一面。另一方面,《美墨加協定》簽署和CPTPP的深入推進,進一步加快了全球供應鏈區域化演變態勢,而RCEP的簽署進一步奠定了全球供應鏈“三足鼎立”的基本格局,即全球供應鏈基本形成了以美國為主導的北美供應鏈、以德國為主導的歐洲供應鏈和以中國為主導的亞太供應鏈并存的局面,全球供應鏈的區域化特征進一步凸顯。

3. 交易手段轉向數字化

新一輪科技革命和跨境電商的快速發展,為供應鏈的數字化轉型奠定了堅實的基礎。一方面,人工智能、大數據、云計算、5G等科技手段的迅速崛起,為企業實現銷售渠道、物流配送、支付結算的線上化提供了可能,同時為全球供應鏈數字化提供了重要技術支撐。眾多國家紛紛制定國家數字化戰略,布局新興技術手段。經合組織數據顯示,截至2020年,34個經合組織國家制定了國家數字化轉型戰略,24個經合組織國家制定了國家人工智能戰略,多數經合組織國家發布了國家5G戰略,超過60個國家制定了國家人工智能戰略。另一方面,跨境貿易平臺作為供應鏈變革的核心環節,在全球供應鏈數字化進程中發揮了至關重要的作用。大型跨境電商平臺,借助數字技術逐步實現了物流、信息流、資金流的整合,廣泛使用跨境支付、跨境物流、跨境通關等服務手段,改變了傳統的“交易型”國際貿易模式。跨境電商平臺的快速發展不僅大大降低了國際貿易的門檻,使得中小企業參與全球貿易,并且逐步成為后疫情時代全球貿易的新興支撐力量,有力推動了全球供應鏈數字化進程。

二、RCEP國家在全球供應鏈中的地位

按照要素稟賦進行國際分工是全球供應鏈形成的基本邏輯,RCEP成員國作為全球供應鏈中的重要一環,在全球經濟中扮演了重要角色,其在全球供應鏈中的地位,可以從供應鏈參與程度、區域供應鏈聯系、供應鏈分工地位三個方面來看待。

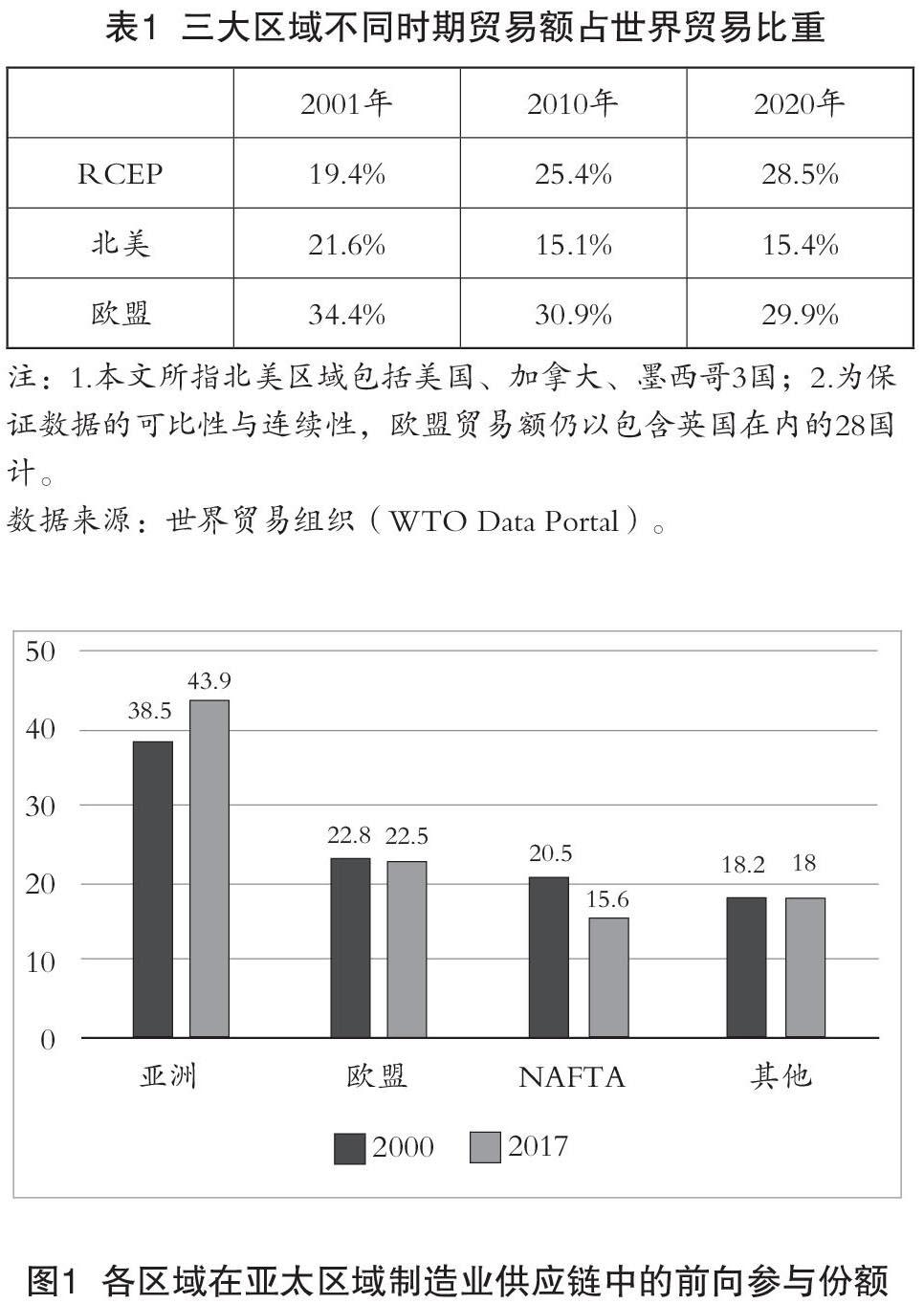

從供應鏈參與程度來看,RCEP國家在全球供應鏈中的參與程度不斷提升。由表1可知,RCEP、北美和歐盟三大區域貿易占比呈現此消彼長的趨勢,其中,RCEP區域貿易占比自2001年起增長較為迅速,2001—2020年20年間,貿易占比提高了9.1個百分點,而北美和歐盟區域則在2001年后呈現逐步下降的趨勢,其中2001—2010年10年間下滑最為迅速。對外貿易規模是國內產業發展、要素稟賦和國際市場需求的側面體現,同時也是全球供應鏈分工參與程度的重要表征,當前不同區域對外貿易占比的此消彼長,側面反映了RCEP區域在全球供應鏈中的參與程度不斷攀升,同時也進一步表明RCEP國家正在深度融入全球供應鏈體系。

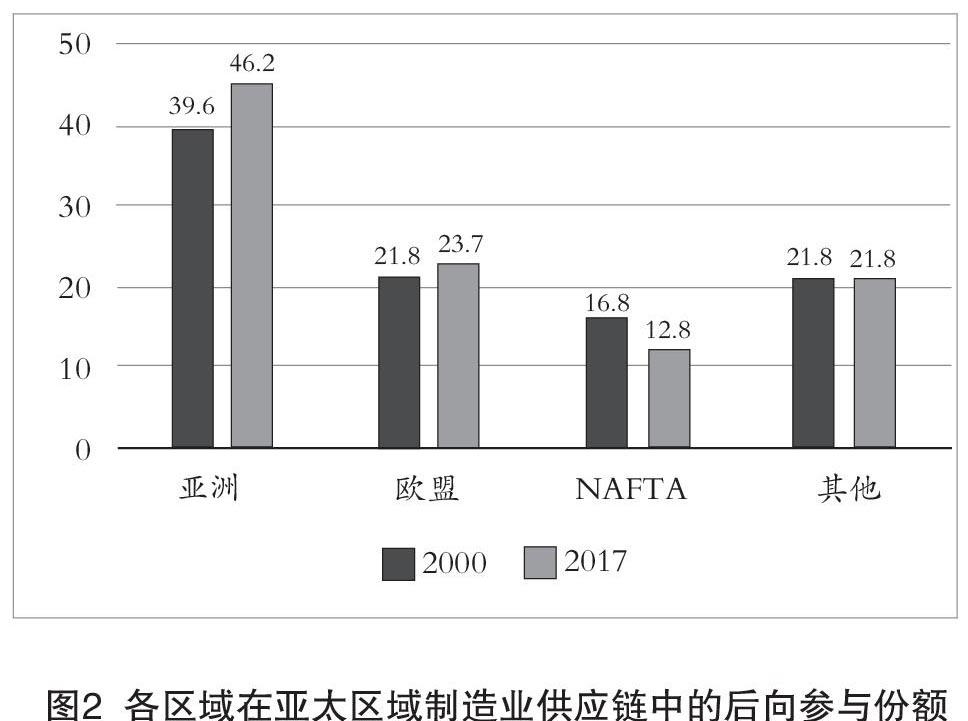

從區域供應鏈聯系來看,RCEP國家與區內成員供應鏈聯系日益緊密,與區外供應鏈聯系逐步疏離。一方面,亞太區域經濟一體化程度的提升,在近20年間有效強化了亞太區域內部的供應鏈聯系。《WTO全球價值鏈發展報告》指出,2000年,在歐洲、北美、亞洲三大區域中,歐洲區域內全球供應鏈活動占比最高,其次是北美,亞洲區域最低。然而,經過將近20年的快速發展,亞太區域已經成為區內供應鏈活動占比最高的區域,相比之下,歐洲和北美區域內全球供應鏈活動份額均有所下降。這一趨勢表明,亞太區域在RCEP簽署前,已經形成了日趨緊密的供應鏈合作體系,為RCEP后續區域經濟合作的開展奠定了良好的基礎。另一方面,無論是從簡單供應鏈還是從復雜供應鏈來看①,亞太區域均呈現出與區外供應鏈聯系逐步疏離的現象。以制造業復雜供應鏈為例,亞洲區域內部供應鏈前向和后向參與度由2000年的38.5%和39.6%增加到2017年的43.9%(圖1)和46.2%(圖2),而北美和歐洲作為亞洲全球供應鏈的出口目的地和進口來源地,其重要性均有所降低,這一特點也從側面印證了RCEP供應鏈存在區內化的發展傾向。

從供應鏈分工地位來看,RCEP國家在全球供應鏈中處于下游位置。在各國要素稟賦、技術水平和制度環境差異的共同推動下,全球供應鏈逐步形成了較為明確的分工體系(圖3)。進入21世紀以來,中國憑借要素成本優勢快速融入了全球供應鏈,逐步成為世界制造中心,分供應鏈環節來看,在中高端制造環節方面融入了北美、歐盟區域供應鏈,在低端制造環節方面在RCEP國家中占據了核心主導地位,并且具有了一定的研發設計能力。目前,中國已經成為全球最大制成品出口國,2020年制成品出口額為2423億美元,占世界制成品出口額的比重高達20%,但技術密集型產品對美國、日本和韓國的中間產品依賴性仍然較高。隨著東盟區域一體化進程的逐步加快,東盟逐步憑借低端制造優勢融入了全球供應鏈,并逐步承接了來自中國的勞動密集型和加工組裝類產業轉移,制成品出口額穩步提升,其中,越南已經成為全球第三大服裝出口國,2010—2020年10年間服裝出口年均增速高達11%。澳大利亞作為RCEP成員國之一,則憑借豐富的自然資源稟賦,在世界能源貿易中占據了一席之地,是RCEP成員國中我國最大能源進口來源地。伴隨著中國和東盟生產制造能力的逐步提升,歐洲和北美區域制造業則呈現收縮的傾向,近年來歐美等發達經濟體主導制造業回流和“再工業化”后,制造業萎縮現象有所好轉。在供應鏈分工體系中,北美和歐盟區域在研發設計、高端制造和供應鏈服務等附加值較高的環節仍然占據全球供應鏈的核心地位。在深度參與全球供應鏈的過程中,中國逐步積累了中高端技術制成品生產能力,有效帶動了國內制造業升級,東盟則憑借豐富的勞動力資源稟賦實現了勞動密集型產品出口增長,并深度融入了全球供應鏈。但整體而言,RCEP國家核心科技掌控能力和研發能力相對較低,仍處于全球供應鏈的中下游位置。

三、RCEP對我國對接亞太區域供應鏈帶來的機遇與挑戰

RCEP涵蓋多樣化的優惠政策和待遇,其特殊的原產地規則、貿易便利化措施、投資準入、關稅減讓等條款,對于我國與RCEP成員國的區域經濟合作而言,既存在巨大機遇,也面臨一定的挑戰。充分認識RCEP生效后為亞太區域供應鏈帶來的機遇與挑戰,有助于在進一步推動我國與RCEP成員國深度區域經濟合作的同時防范相關風險。

(一)機遇

RCEP作為全球最大的區域貿易協定,所涉及的經濟總量和貿易額約占全球的1/3,其貿易和投資的創造效應不容小覷,RCEP生效后,將通過貿易創造效應、投資創造效應和分工深化效應等多個渠道,為亞太供應鏈帶來多樣化的潛在機遇。

1. 貿易自由化水平大幅提升,區域供應鏈格局進一步鞏固

RCEP不僅對關稅減讓水平作出了承諾,并且采用了原產地累積規則,將大幅提升亞太區域貿易自由化程度。關稅減讓方面,RCEP各成員國按照協定生效后的第一年至二十年,逐步對適用關稅稅率作出了減讓承諾,成員國之間90%以上的貨物貿易將實現最終零關稅。中國對東盟、澳大利亞、新西蘭承諾的最終零關稅產品占比高達90%以上,對日本、韓國最終零關稅占比為86%,中國對成員國的零關稅承諾主要以立刻降稅到零和十年內降稅到零為主(表2)。其中,對東盟國家67.9%的產品在協定生效后立即適用零關稅稅率。原產地規則方面,除了普遍性的原產地標準以外,RCEP還加入了“產品特定原產地規則”條款,規定成員國之間適用于原產地累積規則,約定區域價值成分不少于40%的產品適用于優惠關稅待遇。這意味著,RCEP成員國之間的貿易產品,可以使用多個締約方的中間品,來達到區域價值成分的要求,而無須滿足單一成員國價值成分標準。原產地規則直接決定了產品“國籍”,是貿易產品能否享受優惠關稅待遇的重要判別準則,RCEP采用原產地累積原則,使得零關稅稅率在成員國中的享用門檻明顯降低,能夠在較大程度上促進亞太區域的中間產品自由流動,有助于進一步鞏固亞太區域供應鏈格局。

2. 服務與投資合作空間得到拓展,區域供應鏈條進一步延伸

服務貿易和投資承諾是貿易協定的重要組成部分,各國均在RCEP中對此作出了承諾,這一舉措將進一步拓展亞太區域服務貿易與投資合作空間,并對亞太區域供應鏈條的延伸產生積極的正向影響。服務貿易開放方面,RCEP成員國采取正面清單和負面清單結合的模式對服務貿易做出承諾。其中,中國、新西蘭、柬埔寨、老撾、緬甸、菲律賓、泰國和越南8個國家對服務貿易采取正面清單方式承諾,其余國家采取負面清單模式。除老撾、柬埔寨和緬甸3個國家外,其余國家服務貿易承諾開放部門均超過100個①,中國承諾開放的服務部門達到了122個,服務貿易開放水平較高。投資準入方面,RCEP成員國均采用負面清單模式進行非服務業投資承諾,并采取了棘輪機制(未來自由化水平不可倒退)對成員國開放水平提出硬約束,投資整體開放程度相對較高。協定還專門設置了投資促進、投資便利化等條款,鼓勵成員國之間進行投資活動、設立聯絡中心、優化投資環境,為投資自由化提供保障。RCEP將增加區域內服務貿易和投資合作空間,企業可以通過對外投資進行國際供應鏈條布局,有助于供應鏈條在區域內部的延伸與優化。

3. 為中日韓自貿協定以及我國加入CPTPP奠定基礎,推動區域供應鏈體系多元化

亞太區域目前涵蓋RCEP、CPTPP和中日韓三個大型自由貿易協定,以及東盟這一區域經濟聯盟。其中,中日韓自由貿易協定仍在磋商中,三大自由貿易協定在成員國方面存在重疊交織的現象,顯示出亞太區域經濟一體化的復雜性。RCEP的簽署及生效作為亞太區域的里程碑事件,為我國加入CPTPP以及中日韓自貿協定的深入推進奠定了堅實的基礎。一方面,對于中日韓自由貿易協定而言,RCEP使得三國在該框架下初步達成了基本共識,貿易、服務和投資自由化程度大幅提升,在一定程度上打破了中日韓三國之間的貿易壁壘。當前,中國在高端制造方面對日韓兩國的中間品仍然較為依賴,三方可以RCEP框架為基礎,探討更進一步的開放承諾。在中韓自貿協定已經簽署的情形下,RCEP使得中日自貿關系取得了“零的突破”,在RCEP基礎上深度推動中日自貿關系,對于中日韓自貿區的建立意義重大。另一方面,中國已正式提出申請加入CPTPP,RCEP恰逢其時地為中國進一步加入CPTPP和未來談判磋商提供了先例,并將有效促進亞太區域供應鏈體系的多元化,特別是有助于我國供應鏈體系向中高端轉型,實現供應鏈條的延伸,提升供應鏈穩定性。未來,不排除美國重返并主導CPTPP的可能,亞太區域供應鏈的多元化能夠有效防范美國重返CPTPP所導致的供應鏈“去中國化”風險。

(二)挑戰

RCEP成員國既包含發達國家,也包含發展中國家和最不發達國家,其生效為我國提供了較大的市場容量和投資合作空間,但合作機遇增加的同時也意味著成員國內部可能面臨RCEP所帶來的產業轉移效應、競爭效應加劇影響,以及更高水平的包容性開放要求。

1. 可能帶來產業轉移效應,使區域供應鏈體系面臨重構

區域經濟一體化在產生貿易和投資創造效應的同時,也存在引發區域內產業過度轉移的風險,其中投資自由化對于產業轉移的促進作用最為明顯。RCEP協定在投資準入方面采用負面清單模式對農業、林業、漁業、采礦業和制造業作出開放承諾,并采取正面清單和負面清單結合的方式對服務業投資進行承諾,這一舉措在很大程度上提升了亞太區域投資自由化程度,降低了對外投資門檻,但若引導不當,可能會造成產業過度轉移的現象。目前,全球供應鏈正處于重塑期,我國制造業面臨內外因素的雙重擠壓。從外部因素來看,發達國家自金融危機以來開始主導制造業回流和“再工業化”,使我國高端制造業存在向日本、韓國等RCEP成員國回流的壓力。從內部因素來看,近年來,我國要素成本上升、資源約束從緊,在一定程度上削弱了勞動密集型和低端制造業比較優勢,RCEP中的越南、泰國等東南亞成員國則憑借勞動力成本優勢逐步成為我國低端制造業轉移的承接地。RCEP推動了區域內要素、產品、服務和資金的自由流動,但也可能會進一步加劇我國低端制造業產業轉移的趨勢,特別是紡織服裝類和加工組裝類勞動密集型產業向東南亞國家的轉移,同時不排除高端制造業向日本和韓國回流的風險,亞太區域供應鏈存在深度調整的可能性。

2. 存在潛在的競爭效應,使供應鏈競爭加劇

亞太區域經濟的一體化在提供潛在供應鏈合作契機、破除貨物與服務流動壁壘的同時,也意味著國內企業將面臨來自區域內外更加激烈的市場競爭環境。一方面,從區域內部市場競爭來看,目前,在中國與RCEP其他成員國之間的貿易格局中,我國家居產品、紡織服裝、鋼鐵制品出口大于進口,表明我國在勞動密集型產品的生產過程中具有比較優勢;鐵礦砂、原油、塑料橡膠制品、電氣設備、汽車等產品進口大于出口,表明我國資源密集型和技術密集型產品對外部市場的依賴性較高。短期來看,RCEP的關稅減讓安排、貿易便利化措施等,無論是對傳統的勞動密集型產品而言,還是對中高端類技術密集型產品而言,其出口規模都將在原有基礎上得到進一步提升,中國與RCEP成員國將初步形成產業互補的局面;但中長期來看,隨著RCEP區域經濟進一步融合發展,產業同質化現象可能顯現,中國與東盟國家之間勞動密集型產品競爭將逐步加劇,高端制造業則可能受到來自日本和韓國的競爭。另一方面,從區域外部戰略競爭來看,RCEP進一步鞏固了亞太區域供應鏈格局,能夠推動形成亞太區域緊密的供應鏈分工,但同時容易引發以美國為首的發達國家對我國鞏固供應鏈核心地位、主導國際經貿規則的擔憂,促使發達國家陣營推動制定更高標準的貿易規則和協定,國際層面的供應鏈競爭可能面臨加劇。

3. 我國將面臨更高標準開放要求,供應鏈管理難度增加

RCEP框架下各成員國關稅水平逐年下降,且服務和投資未來具有進一步擴大開放的可能,這一高標準開放承諾在給我國國內經濟轉型與改革開放提出更高要求的同時,對RCEP供應鏈管理機制的完善也提出了更高要求。若貿易和投資爭端解決機制不完善,將帶來一定的供應鏈安全風險。一方面,RCEP暫時擱置了投資者與國家間爭端解決機制(ISDS)條款,規定不遲于協定生效之日起兩年進行討論,并在討論開始后三年內結束討論,給各國提供了充分的政策空間。這一舉措體現了RCEP的包容性原則,但在一定程度上降低了亞太區域投資爭端解決的透明性,增加了供應鏈管理的難度。另一方面,我國在RCEP中作出了入世以來服務業最高開放承諾,擴大了制造業相關服務、養老服務、建筑設計和工程服務等部門的承諾范圍,并進一步取消了銀行、保險、證券等金融業相關限制,未來可能會由正面清單轉向負面清單模式。服務業的進一步擴大開放,對我國產業鏈供應鏈管理能力提出了更高要求,特別是對于供應鏈條中的研發設計、高端制造服務等關鍵性環節而言,供應鏈控制力亟須提升。

四、RCEP下穩固和提升我國在亞太區域供應鏈地位的路徑選擇

如何在RCEP生效后充分運用亞太區域貿易投資自由化的制度紅利,破解國內經濟發展瓶頸,防范供應鏈安全風險,是當前以及未來較長時期內的重要著力點。一方面,我國應當充分利用RCEP的原產地累積規則、關稅減讓承諾、投資負面清單等開放承諾,積極穩妥推進重點產業合作,強化我國在亞太區域供應鏈中的核心地位,增強“外部控制”;另一方面,應當積極開展與RCEP成員國的產能合作,加強數字經濟領域合作,為國內產業升級提供空間的同時推動經濟數字化轉型,促進“內部提升”。

(一)充分利用RCEP經貿規則,強化我國在亞太區域供應鏈的核心地位

伴隨著我國加快融入亞太區域生產網絡進程,我國已經成為亞洲地區最大的中間品和零部件提供者,并逐步走向了亞太區域供應鏈的核心位置,與日本共同構成了亞太區域的“雙核心”。我國應當充分利用RCEP生效后的關稅減讓和貿易自由化制度安排,大力推動中國與RCEP成員國之間的貨物與服務貿易。其中,RCEP的原產地累積原則允許合并計算原產材料的區域價值成分,對于中間品貿易和中小企業制成品貿易大有裨益,有助于進一步促進我國制成品對外貿易繁榮發展。應當積極引導企業了解原產地累積原則,充分利用允許合并計算原產材料的區域價值成分這一規則,大力發展亞太區域中間品貿易,結合自身業務范圍和進出口來源地研究關稅減讓、原產地規則、貿易便利化等貿易規則,在推進我國深度嵌入亞太地區生產網絡的同時,向高精尖類技術密集型制成品供應鏈延伸,強化我國在亞太區域供應鏈中的核心地位。

(二)通過對外投資合作實現創新要素集聚,補齊國內供應鏈短板

我國已經成為全球唯一一個擁有所有工業門類的國家,并且逐步實現了零部件加工、加工組裝、生產銷售等供應鏈環節的全覆蓋,但創新能力和研發水平相對發達國家仍然有限,應當在拓展RCEP成員國投資合作空間的同時,注重通過逆向技術溢出效應獲取研發、技術資源,實現技術水平與創新能力的提升。重點支持我國企業兼并收購高科技企業、設立研發中心等對外投資行為,引導企業重點對日韓等發達國家的科技研發類企業進行投資,通過技術獲取型對外直接投資實現創新要素集聚。在跨國并購、研發中心設立的基礎上,充分吸收日韓研發設計、高精尖制造業、核心零部件制造類產業的研發資源,設立與國內母公司的研發資源共享機制,充分提高創新能力,實現技術進步。全面梳理國內供應鏈短板,在考慮國外技術在國內適用性的同時,加強供應鏈“短板”類產品的對外投資合作,建立有效的技術資源回流和人才交流機制,穩步提升供應鏈穩定性、競爭力和可控度。

(三)積極尋求與發達國家利益的彌合點,推動更高開放水平自貿區的建立

當前,與發達國家利益分歧的加劇,一定程度上削弱了我國在全球供應鏈中的作用,特別是2018年以來,中美貿易摩擦頻發、WTO在多邊貿易體制中的權威性不斷下降,我國與發達國家經貿領域的合作難度持續攀升。我國應當在穩步推進RCEP區域經濟合作的同時,積極尋求與發達國家利益彌合點,特別是勞工標準、環境保護、國有企業、知識產權保護等爭議性領域的利益彌合點,并增強與發達國家的對話機制,此舉不僅有助于我國深化改革開放、建立更高標準的國內市場競爭體系,同時能夠助力實現現有自由貿易協定與發達國家的市場對接。另一方面,未來我國應當積極探索與RCEP成員國磋商進一步擴大開放的可能性,持續完善貿易與投資爭端解決機制。在此基礎上,穩步推動中日韓自貿區的建立,并在談判過程中嘗試與CPTPP協定規則實現對接,加快國有企業、環境保護、勞工標準等爭議性國際規則在自由貿易試驗區內先試先行的步伐,為對標高標準國際經貿規則奠定基礎。

(四)穩步開展與RCEP區域其他成員國的產能合作,為國內產業升級提供空間

國際產能合作已經成為我國化解過剩產能、由產品輸出轉向產業和資本輸出的重要渠道。開展國際產能合作不僅有助于我國解決國內需求不足問題,并且能夠推動優勢產能“走出去”,倒逼企業提升國際競爭力,從而實現產業升級。目前,我國優勢產能主要集中于高速鐵路、工程機械、船舶和海洋工程等基礎設施建設領域,應當依托“一帶一路”這一重要戰略路徑,通過對外承包工程的方式推動基礎設施建設產能“走出去”;充分利用RCEP區域的較大市場容量,整合國內國際市場資源,逐步由建筑施工向設計咨詢、品牌技術、人員設備全產業鏈條延伸,進而實現產業優化升級;通過在境外設立子公司、辦事處以及境外產業園區合作模式,引導優勢產能企業走向RCEP區域市場,逐步增強企業國際市場競爭力,實現我國與RCEP成員國的合作共贏。

(五)加強與RCEP成員國數字經濟合作,推動區域供應鏈數字化轉型

新冠肺炎疫情暴發以來,數字經濟成為全球經濟復蘇的穩定器,并逐步滲透到對外經貿往來的各個領域。RCEP致力于推動無紙化貿易,并制定了電子認證、線上個人信息保護、網絡安全等保障條款,對我國與RCEP成員國數字領域的合作具有積極影響。我國應當緊抓數字經濟與技術興起的發展機遇,逐步在RCEP區域推廣電子認證、跨境信息傳輸與存儲等領域的合作,增強成員國之間電子商務領域的信息互認和企業互通,防范重大公共衛生事件造成的外部風險;積極推動我國跨境電商企業“走出去”,特別是平臺型企業“走出去”,引導區域供應鏈向數字化轉型發展,打造外貿增長的新動能;逐步引導跨境電商企業建立海外倉,逐步提高通關效率、降低物流成本、打通物流通道,支持企業建立境外物流體系;穩妥布局5G、大數據、云計算、區塊鏈等新興科技手段,為銷售渠道、物流配送、支付結算線上化提供技術支撐,大力推進中小企業參與國際貿易,促進我國與RCEP成員國間對外貿易的繁榮發展。

[參考文獻]

[1] Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. National Industrial Strategy 2030[R/OL].(2019-02-05)[2021-10-20].https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Industry/national-industry-strategy-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=9.

[2] OECD. OECD Digital Economy Outlook 2020[R/OL].(2020-11-27)[2021-10-19].https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb167041-en/index.html?itemId=/content/publication/bb167041-en.

[3] The White House. A Proclamation on Made In America Week[EB/OL].(2021-7-26)[2021-10-20]. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/26/a-proclamation-on-made-in-america-week-2021/.

[4] The White House. The American Jobs Plan Supercharges the Future of Transportation and Manufacturing[EB/OL].(2021-5-18)[2021-10-21].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/18/fact-sheet-the-american-jobs-plan-supercharges-the-future-of-transportation-and-manufact.

[5] UNCTAD. World Investment Report 2021[R/OL].(2021-6-21)[2021-10-18].https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021.

[6] WTO. World Trade Statistical Review 2021[R/OL].(2021-3-20)[2021-10-18].https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf.

[7] WTO. Global Value Chain Development Report 2019[R/OL].(2019-10-15)[2021-10-23].https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvc_dev_report_2019_e.pdf.

[8] 鞠建東,余心玎,盧冰,等.全球價值鏈網絡中的“三足鼎立”格局分析[J].經濟學報,2020,7(4):1-20.

[9] 王金強.亞太供應鏈合作關系的構建與中國的政策選擇[J].東北亞論壇,2015,24(1):42-51+127.

[10] 徐杰.全球供應鏈“去中國化”問題與對策研究[J].理論視野,2021(1): 59-64.

[11] 于鵬,廖向臨,杜國臣.RCEP和CPTPP的比較研究與政策建議[J].國際貿易,2021(8):27-36.

[12] 余淼杰,蔣海威.RCEP助力中國構建雙循環新發展格局[J].江海學刊,2021(3):84-91+254.

[13] 中華人民共和國商務部.《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)[EB/OL].http://fta.mofcom.gov.cn/rcep/rcep_new.shtml,2020-11-15/2021-10-27.

[14 ]張二震,戴翔.疫情沖擊下全球價值鏈重構及中國對策[J].南通大學學報(社會科學版),2020,36(5):92-101.