《四庫全書總目》宋雜家類批評略論

陳艷

摘 要:《總目》以“受官與否”作為宋元之際雜家作者的分期歸屬標準,體現出對人品氣節的重視,但在書籍評價中卻堅持“不以人廢”的原則。《總目》對宋雜家書籍內容體例的梳理和判斷揭示了宋代學人經、史、子、集的四部知識結構,客觀呈現了宋代文人知識、學術、思想體系的復雜特征。《總目》以“純儒”為思想之最尊者,儒家本位的宋雜家思想批評實質是割裂不同思想立場之間的聯結,具體操作則是對宋雜家中的“非純儒”思想(以佛禪為主)進行清理,忽視思想之間的融通和互動,尤其反對“三教歸一”。《總目》以“崇實黜虛”作為基本的批評立場,尤其體現在對書籍資考證、利博識、廣異聞、補史闕的功能揭示中,這有利于后世對宋雜家類書籍的價值認識。

關鍵詞:《總目》 宋雜家類提要 易代歸屬 內容體例 儒家本位 價值認識

中圖分類號:K852;G257 文獻標識碼:A 文章編號:1000-8705(2021)04-38-55

《四庫全書總目》(以下簡稱《總目》)宋雜家類提要是清代四庫館臣對宋雜家書籍進行系統整理和批評的具體成果。宋雜家類提要既能為我們認識、了解此類書籍的內容特征、功能價值提供途徑,也能為我們窺得《總目》的思想立場和批評傾向提供可供依憑的文獻。

一、易代歸屬與不以人廢

《總目》對宋人的分期斷限涉及到兩個問題,其一是北宋與南宋的分期,其二是宋朝和元朝的歸屬。一般來說,宋朝以公元1126年為界,分為北宋和南宋兩個時期。學界普遍認為,隨著宋王朝的南移,不僅是政治格局,更帶著思想、文化格局的南移。在文學史、思想史的相關著作中,基本上都以宋朝南渡作為其風格演變的關鍵節點,由此兩宋分期也頗受研究者的重視。那么,《總目》對這個問題是怎么認為的呢?宋雜家類共收錄有明確姓名的宋人一百零三人,著錄宋代學人七十六人,存目三十六人,其中魏了翁、蘇軾是收錄最多的宋人。魏了翁著作著錄有《經外雜鈔》《古今考》二書,存目有《古今考》《正朔考》《讀書雜鈔》三書,均位于雜考類。蘇軾的《仇池筆記》《東坡志林》著錄于雜說類,《物類相感》《物類相感志》《格物粗談》三書存目于雜品類。還有葉夢得、程大昌、周密、俞文豹、高似孫、俞琰六人的書籍均被收錄不少于一次。約有八十九人生活在兩宋之際或南宋,可見宋朝雜家類的創作活躍于南宋時期。館臣偶爾根據書中記載的時期來判斷,比如《學林》提要中,從“末題紹興壬戌秋九月中澣”判斷為“南渡以后人”1;《墨莊漫錄》提要中根據書中有“紹興十八年”斷定為“南北宋間人”2。除了《學林》以外,館臣也在評價《容齋隨筆》《考古質疑》時將其列入“南宋說部”之中。盡管由于《總目》宋雜家類著錄的著者絕大多數都是兩宋之際、南宋時期的人,所以館臣并未過多對此進行強調。但值得注意的是,對于北宋、南宋兩階段,《總目》有著不同的立場。在《自警編》提要中,館臣對北宋和南宋的思想、學術情況都有不同的評價:

善璙生南宋之季,而所載至靖康而止。其后惟朱子議論間為采入,其馀多不甄錄,固由時代相接,難于棄取。亦以宋時士大夫風俗淳厚,惟汴都為極盛。南渡而還,門戶立而黨局生,議論繁而實用減,非復先民篤厚之風,故獨臚陳舊德,以示斷限歟?1

《自警編》由兩宋之際的趙善璙所著,全書共九卷,分九類。宋嘉定本前有自序云:“集我朝諸公言行,越三年而成編,名以自警”2,內容多是宋朝人的嘉言善行。首先,館臣對《自警編》的涵蓋內容有一個認識,那就是趙善璙雖然生于南宋,但“所載至靖康而止”。通過對《自警編》的內容進行細細梳理,我們可以發現,館臣此論不夠準確。盡管《自警編》一書確實是以北宋人為主要對象,但是其中并非僅到靖康。《自警編》卷五有記載,“張無垢謫居南安,了無慍懟之態”“無垢先生謫居凡十四年”3。根據《張九成年譜》,張九成字子韶,號無垢居士,他生于元祐七年(1092),紹興二年(1132)殿試第一,為南宋狀元,從紹興十四年(1144)到紹興二十五年(1155),他均居南安軍4。也就是說,張九成的仕途生涯開始于南宋,貶謫必然也在靖康之后。接著館臣又說:“其后惟朱子議論間為采入,其馀多不甄錄,固由時代相接,難于棄取”。此句話有三處明顯舛誤,其一朱熹是為南宋人,與“所載至靖康而止”自相矛盾。其二,《自警編》并非只將朱熹語錄采入其間,還包括張九成、魏了翁、周必大等活躍于靖康之后的人的言行語錄。其三,朱熹在《自警編》中出現的次數僅為兩次,而張九成的出現次數達十六次,館臣所說的除了朱熹以外“其馀多不甄錄”也是謬誤。也就是說,這則提要本身就有著極大的問題,這種錯誤究竟是失誤還是有意為之呢?再細讀提要后文,我們可以找到癥結所在。館臣接著認為,北宋和南宋相比,風俗更為淳厚,后者早已沒有了以前“篤厚”的舊德,而《總目》判定的原因是南宋門戶黨派林立。也就是說,館臣對《自警編》內容的主觀判斷,實質上是為了引出后文對北宋南宋時期的不同判斷,突出《總目》對南宋理學氛圍濃厚、學術林立的思想氛圍的排斥態度。除此之外,《學林》提要中,館臣也說:“南宋諸儒講考證者不過數家”5,再次顯示出對南宋學術之風不實的貶低。

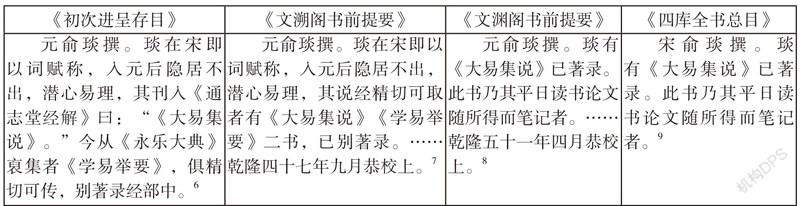

我們需要討論的第二個問題是《總目》宋雜家類提要對作品、作家的宋元時代分期,也就是《總目》對宋遺民的認識問題。關于《總目》宋人別集、詞曲提要的斷代和分期問題,已有學者對此進行過探討6,本文就宋雜家一類做一個簡要的補充。宋雜家作者可考的曾生活于元代的有吳大有、羅璧、王應麟、車若水、陳郁、俞德鄰、俞琬、周密,共八人。元雜家中有劉君賢、白珽、劉塤、方回四人的生活時代跨越宋元兩代。吳亞娜曾從作家是否出仕新朝、是否有遺民之思、作家入元時的齒輪年齡三個維度,考量宋元易代之際作家的朝代歸屬問題,宋雜家的斷代情況與此類似,但也略有區別。首先,《總目》宋雜家作者的朝代分類基本上是以是否出仕新朝為標準,未出仕元朝者則應為宋人。盡管《總目》并未在提要中強調作者的朝代類別,但我們仍然能夠找到隱藏在其中的規律。根據《宋季忠義錄》《宋詩紀事》《元書》的記載,“吳大有字勉道,號松壑,嵊縣人。宋寶祐間游太學,率諸生上書言賈似道奸狀,不報,遂退處林泉。元初辟為國子檢閱,不赴”7。還有“羅璧字子蒼,號墨耕,平鄉人。舉鄉貢,宋亡,隱居不仕。《識遺》十卷”8,盡管陸心源《皕宋樓藏書志》將羅璧記載為元人,但《總目》還是將其作為宋人。王應麟生于1223年,卒于1296年,意味著他在元朝還生活了二十馀年。王應麟在宋元易代之際辭官歸隱,被《宋史》以“遁”論之,不為所重。不僅如此,館臣還對《困學紀聞》的成書時間下了結論:“卷首有自敘云:‘幼承義方,晚遇艱屯,炳燭之明,用志不分’云云,蓋亦成于入元之后也。”1雖然此書成于元代,但卻被納入宋人創作,其根本原因還是宋亡后“隱居不出”的緣故。車若水和陳郁均卒于1275年,在元代僅生活了四年,未出仕。俞德鄰生于南宋紹定五年(1232),卒于元至元三十年(1293)。德鄰曾被元軍所虜,但仍保其氣節。熊禾序曰:“爵祿在前,刀鑊在后,公獨不撓不懾,從容懇款,以全其身,一難也。”2還有其子所編《至順鎮江志》也曾記載,德鄰雖多次被元官舉薦征辟,但還是選擇了歸隱,可見,俞德鄰也是入元不仕之人。館臣雖然認為周密的《云煙過眼錄》可能是“入元以后所作”,但仍因“宋亡不仕,終于家”3的人生選擇而被劃入宋代。可知,上文所列之人,無論其年齡序齒,于元代的生活時長,未曾出仕新朝是他們共同的特征。其中俞琰的情況稍有不同,《總目》對他的斷代有一個演變過程。俞琬又名俞琰,宋雜家類中的《月下偶談》《書齋夜話》均出自他手。在《書齋夜話》提要中,館臣將之定為宋人。但在《總目》之前的《初次進呈存目》和文淵閣、文溯閣、文津閣書前提要中,均將其定為元人。《初次進呈存目》中雖然有“琰在宋即以詞賦稱,入元后隱居不出”的話語,但仍然將之定為元人,這是為何呢?經過館臣考證,俞琰生于“宋寶祐初”,有學者確切到寶祐五年(1257)4。南宋滅亡之時,他年僅十八歲,但卻已因詞賦知名于世。直到泰定丙寅年(1326)七十而卒,俞琰在元代生活了五十二年,在此期間著述甚多。其《席上腐談》卷下對入元后的生活有記載:“予自德祐后,文場掃地,無所用心,但閉戶靜坐,以琴自娛,讀《易》、讀內外二丹書,遂成四癖。”5他在此期間創作了大量仙道之學的著作,故在道教史上也都多將俞琰劃為元人。但是,《總目》并未根據入元年齡、書籍創作時間來將其劃為元人。

比如俞琰《書齋夜話》提要的生成過程,我們可以看到《總目》以“受官與否”為唯一標準的操作過程。

除此之外,《文津閣書前提要》與上文《文溯閣書前提要》內容文字相同,僅后有“乾隆四十九年閏三月恭校上”的記錄。《文淵閣書前提要》與《總目》提要內容文字基本相同,但著錄的《書齋夜話》中將俞琰列為元人,與《總目》劃入宋人不同,并有“乾隆五十一年四月恭校上”的記錄。由于《總目》著手編纂于乾隆三十八年(1773),而后歷經館臣和乾隆帝的反復修訂,定稿于乾隆五十五年(1790)至五十九年(1794)之間10。故我們可以為《總目》《書齋夜話》提要列出生成時間順序:《初次進呈存目》《文溯閣書前提要》《文津閣書前提要》《文淵閣書前提要》,最后《總目》將《文淵閣書前提要》中的主要文字照搬下來,形成了《總目》的定稿。也就是說,目前已知的文獻材料中,館臣對于《書齋夜話》的提要文字共有三種不同形態,分析其中的差異性可以讓我們對《總目》的觀念傾向有進一步的認識。館臣在《初次進呈存目》和《文溯閣書前提要》中寫道,俞琰在宋亡后隱居不出,潛心著作,創作了包括經部、說部諸書。到了《文淵閣書前提要》這里,已經刪去了這部分內容,但在所屬朝代卻未改動。而到了《總目》這里,沒有了任何關于《書齋夜話》成書時間的說明,將其直接列為宋人。也就是說《文淵閣書前提要》實質上應該是一個過渡形態,而之前的內容雖未明言《書齋夜話》的創作時間,但對俞琰所屬時代的判定和入元情況的介紹對其成書于元代的結論卻有著極大的暗示。故在《周易集說》提要中便清楚地寫道:“琰字玉吾,吳縣人。生宋寶祐初,入元隱居著書。征授溫州學錄,不赴。”1將其納入宋朝,自然《書齋夜話》提要這里便不必贅述。《書齋夜話》究竟是作于何時呢?在《書齋夜話》卷四有云:“昔在林屋山中,寄橘入城,與先師紀先生問月試拆榜如何。……予是時方年十八……后三十年,偶閱故篋……”2無論開始作書時間是否在元,其成書必然是元代以后了。也就是說《總目》之前的提要文本將俞琰劃入元代,也確實有一定的合理性。還比如他的道家著作基本上也都作于元代,故常被后代學人列為元代道教思想的重要組成部分。由此可見,館臣對于宋雜家遺民的斷限問題將“受官與否”作為主要標準,這是因其官學性質影響下對政治導向的重視。

除了通過探討宋雜家作者的生平來考量《總目》雜家類的斷代問題之外,還有一些雜家作者雖然也生活于宋元之際,但卻被劃為元人,這類作家作為對立面也應該納入研究視野中。在元雜家中,經歷過宋亡的有劉塤、白珽。還有在宋雜家的《古今考》提要中,館臣將《續古今考》的作者方回也并列其中。根據熊禾為俞德鄰《佩韋齋文集》所作的序言可知,方回曾給俞書作序,二人交情頗深。而且方回生于1227年,卒于1305年,生活年歲與俞德鄰相差無幾。但是,館臣對二人不僅斷代不同,評價態度也大相徑庭。在《古今考》提要中,館臣對其背叛舊朝、不能死節的行為大加抨擊:

了翁所考多在制度,回則以在宋之日獻媚賈似道,似道勢敗,又先劾之,既反覆陰狡,為世所譏。及宋亡之時,又身為太守,舉城迎降于元,益為清議所不齒,老而無聊,乃倡講道學以謀晚蓋。3

方回不僅在宋朝時阿諛奉承,而且還投降出仕于新朝,是德行有虧之人。這也是與其好友俞德鄰斷代不同的根本原因。劉塤生于宋理宗嘉熙四年(1240),字起潛,號水云村,江西南豐人。按照元雜家《隱居通議》提要的記載:“書中自稱開慶元年二十,則宋亡之時已年三十六,故于宋多內詞。……日暮途窮,復食元祿,而是書乃以隱居為名,殊不可解。”4盡管劉塤入元時年歲也不小,書中也多記載舊朝往事,但由于入元為官,館臣仍將他定位元人。還有《湛淵靜語》的作者白珽,他曾與宋雜家中的吳大有等七人“以詩酒相娛”。但是,館臣對其作為元人的身份有詳細的闡述:

以長歷推之,當生于宋理宗淳祐八年戊申。元兵破臨安時,年二十七矣。故其書于宋多內詞,與劉塤相類。……乃致仕,則食元之祿久矣。而猶作宋遺民之詞,其進退無據,亦與塤相類也。5

可見,白珽的書中雖關涉宋朝甚多,內容也有遺民之詞,但終究因為食了元祿,自然落得個言行不一、失節貳臣的名聲。

綜上所述,《總目》對宋元雜家進行斷限的政治因素尤其明顯,無論留存文字中是否有留戀舊朝之語,只要食了新朝俸祿,就當劃入元代。易代文人的斷限問題是我們考察文人的生平經歷、作品的思想傾向、文學風格等方面的重要關鍵,而我們一般多根據生活年限、著作的創作時間來進行歸類。

盡管宋雜家類提要以“受官與否”來作朝代歸屬,但是與以人品定文品的《總目》宋元易代文學觀不同的是,前者卻堅持“不以人廢”的原則,這說明宋代這類文獻在《總目》中有著與其他提要不同的考量因素。宋雜家類提要的這種特殊性首先體現在館臣對宋遺民的氣節行徑并未有過多的強調,更遑論如宋人別集提要那樣“細心刻畫”。其次,對有失節行為的雜家作者,《總目》也是持以較為寬容的立場。尤為典型的就是“為清議所不齒”的方回,盡管館臣在《古今考》提要中對其失節行為有詳細論述,但卻仍然將其《續古今考》附于后。《總目》的理由是:“唯回人品心術雖不足道,而見聞尚屬賅洽,猶多有可取者。并了翁書錄之,亦‘不以人廢’之義也。”1包括如“進退無據”的白珽、劉塤等人,館臣同樣也是肯定了其雜家著作“有資考證”的優點。這說明子部雜家類提要對作者的要求標準并不似對別集類作家那般嚴格。

二、內容梳理與體例判斷

宋雜家整體被分為六小類,而每一類別甚至是每本書籍內部也是種類繁多,梳理宋雜家著作涵蓋的主要內容和判斷體例是《總目》提要的重要內容,館臣往往通過書籍目錄、序跋來進行總結。盡管宋雜家在《總目》中已被分類,但是每一類的書籍內容還可區分出很多小類別,館臣從整體上對所著錄的大部分宋雜家都進行了內容的梳理。摘錄如下,以示其狀:

比如《芻言》“上卷言政,中卷言行,下卷言學”2;《習學記言》“凡經十四卷,諸子七卷,史二十五卷,文鑒四卷”3;《近事會元》“自一卷至三卷,首載宮殿之制,次載輿服之制,次載官制、軍制,其次亦皆六曹之掌故,四卷為樂曲,為州郡沿革,惟五卷頗載瑣聞”4;《猗覺寮雜記》“上卷皆詩話,下卷雜論文章,兼及史事”5;《能改齋漫錄》“書中分事始、辨誤、事實、沿襲、地理、議論、記詩、謹正、記事、記文、方物、樂府、神仙鬼怪”6;《甕牖閑評》“其書專以考訂為主,于經、史皆有辨論,條析同異,多所發明”7;《困學紀聞》“凡說經八卷,天道、地理、諸子二卷,考史六卷,評詩文三卷,雜識一卷”8;《春明退朝錄》“多述宋代典制,而雜說、雜事亦錯出其間”9;《筆記》“上卷曰《釋俗》,中卷曰《考訂》,多正名物音訓,裨于小學者為多,亦間及文章史事,下卷曰《雜說》”10;《東原錄》“是編多考論訓詁,亦兼及雜事”11;《夢溪筆談》“是書……凡分十七門:曰故事、曰辨證、曰樂律、曰象數、曰人事、曰官政、曰權智、曰藝文、曰書畫、曰技藝、曰器用、曰神奇、曰異事、曰謬誤、曰譏謔、曰雜志、曰藥議”12;《春渚紀聞》“其書分雜記五卷,東坡事實一卷,詩詞事略一卷,雜書琴事附墨說一卷,記研一卷,記丹藥一卷”13;《梁溪漫志》“是書惟首二卷及第三卷首‘入閣’一條,言朝廷典故,自‘元祐黨人’一條以下,則多說雜事,而卷末‘王鞏’一條,及第四卷,則全述蘇軾事。五卷以下多考證史傳,品定詩文,末卷乃頗涉神怪”1;《澗泉日記》“其有關史事者居前,品評人物者次之,考證經史者又次之,品定詩文者又次之,雜記山川古跡者又次之”2;《貴耳集》“其書多記朝廷軼事,兼及詩話,亦有考證數條”3;《佩韋齋輯聞》“是書多考論經史,間及于當代故實及典籍文藝”4;《事實類苑》“祖宗圣訓、君臣知遇、名臣事跡、德量智識、顧問奏對、忠言讜論、典禮音律、官政治跡、衣冠盛事、官職儀制、詞翰書籍、典故沿革、詩賦歌詠、文章四六、曠達隱逸、仙釋僧道、休詳夢兆、占相醫藥、書畫技藝、忠孝節義、將相才略、知人薦舉、廣智博識、風俗雜志”5;《仕學規范》“是書分為學、行己、蒞官、陰德、作文、作詩”6;《自警編》包括“學問、操修、齊家、接物、出處、事君、拾遺”7等等。

館臣對宋雜家內容的揭示涉及到雜學、雜考、雜說、雜品、雜纂五類,雜編由于數量少未涉及,直觀地呈現出雜家“不名一類”的書籍特征。通過《總目》宋雜家類提要提供的信息,我們可以得出以下幾個結論:第一,宋雜家的內容基本上涵蓋了古代學人所有的知識領域,是一種經、史、子、集四大板塊均有的綜合形態,也就是說,從宋代開始,雜家的基本特征就已形成。第二,宋雜家的著作形態與宋人的知識結構、學術趣向緊密相連,體現出宋代重博識的世風和多通才的士風。雜家由宋而興,宋代以后,出現了大批在經、史、子、集均有造詣的博學之士。像享譽文壇的歐陽修、三蘇、王安石等,不僅兼擅各種文體,在史學、哲學、政治等領域同樣也有用力。宋雜家的作者更是如此,對經史子集都有造詣,“雜”是他們知識結構最大的特征。比如《夢溪筆談》的作者沈括“在北宋學問最為博洽,于當代掌故及天文、算法、鐘律,尤所究心”8。《避暑錄話》的作者葉夢得“巋然耆宿,其藏書至三萬馀卷,亦甲于諸家,故通悉古今,所論著多有根柢”9。著《東觀馀論》的黃伯思“經史百家之書,天官、地理、律歷、卜筮之說,無不精詣。又好古文奇字,鐘鼎彝器,疑式體制,悉能了達辨正”10。著《困學紀聞》的王應麟“博洽多聞,在宋代罕其倫比”11。《容齋隨筆》的作者洪邁更是在宋代以博洽知名,《宋史》評論其人“幼讀書日數千言,一過目輒不忘,博極載籍,雖稗官虞初,釋老傍行,靡不涉獵”12。可見,宋雜家內容的豐富性是與宋代“通才”的大量出現有關。其三,宋雜家“雜著”的呈現方式和敘寫特征也是宋人閱讀和生活最真實的展現。《總目》提要對此也有所認識,比如《書齋夜話》“乃其平日讀書論文隨所得而筆記者”13,《容齋隨筆》是洪邁“自經史諸子百家以及醫卜星算之屬,凡意有所得,即隨手札記”14。《經外雜鈔》是魏了翁“隨手記載以備考證之用”15而作。宋雜家多以“隨筆”“雜記”的形式出現,書中有軍國大事、社會風俗,也有師友交往、生活瑣事,既有經史評論、器物考證,也有對書籍的摘錄和品評,甚至還有鬼怪傳說,這些駁雜內容和體例的形成是創作狀態的“隨意性”和“偶發性”的結果,這也決定了宋雜家內容上的不成體系,含混復雜。

盡管宋雜家內容駁雜,但根據不同領域所占比重的不同,館臣對其進行了區分,往往將類似的書籍放在一起討論,就算是同屬一類的宋雜家著作仍然可以分出不同的體例。比如,館臣認為雜考《近事會元》“大抵體例在崔豹《古今注》、高承《事物紀原》之間”1。《古今注》為晉代崔豹所著,其具體內容主要分為輿服、都邑、音樂、鳥獸、魚蟲、草木、雜注、問答釋義八類,《總目》也將其納入雜考類。高承的《事物紀原》入《總目》類書類,主要內容是“自博弈嬉戲之微,蟲魚飛走之類,無不考其所自來”2,其分為天地生殖、正朔歷數、帝王后妃、衣裘帶服、學校貢舉、經籍藝文、什物器用、歲時豐富、農業陶漁、博弈嬉戲、草木花果、蟲魚禽獸。也就是說,《近事會元》是一本介于雜家、類書之間,以記錄和考證“雜事瑣聞”為主、利于考察典制和風俗的書籍。同樣屬于雜考類,如《坦齋通編》提要:“其書多考證經史,略如程大昌《演繁露》、洪邁《容齋隨筆》之體。”3《愛日齋叢鈔》提要:“其體例與張淏《云谷雜記》、葉大慶《考古質疑》彷佛相近。”4除了《近事會元》這類之外,雜考還劃分了另外兩種體例。一種是以《容齋隨筆》《演繁露》《坦齋通編》為代表的,內容以“考證經史”為主;另外一種以《云谷雜記》《考古質疑》《愛日齋叢鈔》為代表,它們的主要內容為“于諸家著述皆能析其疑而糾其謬”5,“上自六經諸史,下逮宋世著述諸家,各為抉摘其疑義”6,“凡前人說部如……無不博引繁稱,證核同異”7,可見,這類書籍是以訂正各家著述之謬為主要內容的。還有如《朝野類要》“體例近蔡邕《獨斷》”8。可見以制度考證為主。雜說類中有《晁氏客語》“蓋亦語錄之流”9,還有《腳氣集》“故此書體例,頗與語錄相近”10,“語錄”也是雜說中的重要體例。還有如《鶴林玉露》這樣“體例在詩話、語錄之間,詳于議論而略于考證”11,介于詩話、語錄之體。《總目》也承認一些雜家著作的體例歸屬難以厘清,比如《潁川語小》“考究典籍異同,朝廷掌故,酷似洪邁《容齋隨筆》,其論文多辨別經史句法,又頗似陳骙《文則》”12。盡管同屬雜考類,但是《潁川語小》除了和《容齋隨筆》一樣都有經史考證之外,還有為文之法,又與詩文評類的《文則》類似,其體例呈現出一種復雜的面貌。

總之,宋雜家往往涉及經、史、子、集四大板塊,是一種虛與實、點與面、古與今、嚴肅與隨意相結合的大混雜文本。但是因為其創作狀態的“隨意性”,故其內容體例往往容易處于一種邊界模糊的狀態,但這也正是其主要特征所在,是宋代學人知識體系的“自然”呈現,不必對《總目》的分類過多苛責。更為重要的是,《總目》雖然客觀展現出宋雜家容量大、涉及面駁雜的知識和學術體系,但館臣仍能從對宋雜家的批評中窺得館臣的關注點和持有鮮明的立場和態度,勾連出宋雜家的知識系統的中心和重點。

三、不純為儒與儒家本位

“思想之雜”是雜家內涵的重要要素之一,提要的思想批評有著自身的觀念立場,以雜學類提要為主。雜學雖由先秦時融通各家學說的雜家而來,但“混雜”的思想內容卻已發生變化,具體到宋雜家中思想之雜的主要呈現是摻有釋、老思想。雜學小序中對思想之雜的定位分別是“失儒本原”和“不純為儒”,這是一種儒家本位的思想批評立場。故《總目》宋雜家類提要雖然對其中“雜”之思想進行了梳理,但這種“梳理”卻受到崇實視野和儒家本位的約束,使其思想批評廣度不足,既未能揭示出宋雜家客觀所富有的思想活力,也未能客觀評價所謂的“異學”思想對思想史演進所起到的作用。以儒為尊的對立思維下的評論難免會忽視不同思想之間的互動,反而會對儒家本身作狹隘、靜態的簡單化理解。但從另一方面來看,《總目》提要對所排斥的異端思想的梳理,正揭示出了宋代思想中除儒家外影響最大的思想因子。于《總目》而言,三教歸一和浸染禪風也是官學最為警惕的思想現象,也是對宋代思想狀貌影響最大的因素。宋雜家類提要對此判斷也大致無差,所以館臣總結說“宋初承唐馀俗,士大夫多究心于內典”1,唐宋禪風乃一脈相傳。宋雜家類提要列出了思想雜于佛老的士人名單,包括晁迥“兼心釋教”、崔敦禮“雜于黃老”、晁說之“參雜儒禪”、呂希哲“儒墨為一”、劉安世“涉于禪者、參雜于二氏”、葉夢得“釋老之旨”、儲泳“泛濫道術”、俞琰“出于道家”、張九成“全入于禪”、倪思“雜出于釋老”、施清臣“宗二氏之旨”、何坦“近于禪”、沈作喆“二氏詁經”,等等。這既是《總目》對著者、學人的思想批評,也是其雜家觀念的重要內涵,對于研究宋代思想史有著極為重要的意義,他們其中有的人在宋代思想史,甚至在中國思想史演進中都有著極大的影響力。比如《總目》在揭示宋代禪風炙盛的事實提及的葉夢得。《巖下放言》提要云:

夢得老而歸田,耽心二氏,書中所述,多提唱釋、老之旨。沈作喆、王宗傳、楊簡等之以禪說《易》,實萌芽于此,殊不可以立訓。 2

《總目》于此梳理了宋代易學史中的“以禪說易”一派,從葉夢得始,還有沈作喆、王宗傳、楊簡等人。同時,楊簡《楊氏易傳》提要也有云:“簡之學出陸九淵,故其解《易》惟以人心為主,而象數事物皆在所略”3;王宗傳《童溪易說》提要云:“宗傳及簡祖其玄虛,而索諸性天,故似高深而幻窅。考沈作喆作《寓簡》,第一卷多談《易》理,大抵以佛氏為宗。作喆為紹興五年進士,其作《寓簡》在淳熙元年,正與宗傳同時。然則以禪言《易》,起于南宋之初。……俾學者知明萬歷以后,動以心學說《易》,流別于此二人。”4沈作喆《寓簡》也有此論:“其解卦終于《未濟》,以為即道家所謂神轉不回,回則不轉,釋家所謂不住無為,不斷有為,亦竟以二氏詁經。”5由此可見,《總目》不僅梳理了宋代“以禪說《易》”的發展脈絡,還將明代心學解《易》與此勾連,“浸潤佛禪”“以佛解《易》”是理學家和心學家的易學的最大特征。今查《巖下放言》《避暑錄話》,葉夢得確實存在以佛理解《易》的行為,這是由于他秉持“三教合一”的融通思想。比如:

世語吾儒之言《易》則達,語佛氏之言禪則眩,殆其不自了而惑于名。故為佛氏者,亦不以其情告之,而待其自悟。使人人知孔子之得于老子,而老子肯之,世豈復更有禪哉?吾嘗謂古之至理有不謀而冥契者,吾儒之言《易》,佛氏之言禪是也。夫世固有不可言,而終不可免于言,吾儒不得已則命之曰《易》,以其運轉無窮而不可執也;佛氏不得已而命之曰禪,以其不傳而可以更相與也。達其不可執而眩,其更相與者,禪與《易》,豈二道哉?6

葉夢得之學“其間雜以《易》及佛書”7,其《避暑錄話》也多有以佛解《易》之語。不僅如此,館臣也以“以二氏詁經”評價《寓簡》,這是對其混雜思想的揭示。《寓簡》解《易》原文有“卦終于《未濟》,何也?天下之事,無終窮也,而道亦無盡也。若以《既濟》而終,則萬法斷滅,天人之道泯矣。黃帝書所謂‘神轉不回,回則不轉’,浮屠所謂‘不住無為,不斷有為’者是也”1。此乃明顯的以釋、老二家解《易》,《總目》所言不虛。沈作喆重視佛老,《寓簡》中還曾反問道“孰謂佛老之教專尚虛無而遠于治道哉?”2

還有《呂氏雜記》提要云:“《朱子語錄》稱其學于程氏,意欲直造圣人,盡其平生之力,乃反見佛與圣人合。今觀此書,喜言禪理,每混儒墨而一之,誠不免如朱子所言。”3館臣認同了朱子的判斷,但并未指出《呂氏雜記》中“混儒墨而一之”的具體表現,今查《呂氏雜記》共有關于釋家的條目共有八則,其中最具代表性的內容如下:

盡大地是個自己,山河世界,一切物象,皆是自己建立,猶如晝夜云。既知如是是,則我人眾生壽者,種種違順法非法相,莫不皆空。若向這里信得及,把得住,信得徹,便可隨緣消舊業,任運著衣裳,饑來吃飯,困來打坐,更有何事求。

坐禪習定者,如牧牛人,瞥然在魔界,便謂牛已奔逸,起來作力牽回,系在舊處。如此不三兩回,已疲勞矣。若知只是妄想顛倒,夢見牛走,忽然驚覺,乃知牛本不動,常在舊處,自然不勞心力,通作一片。4

此處為浸潤佛禪之語,可見《總目》作為“思想鑒別”者,對宋代雜家中“駁雜”思想進行了全面的揭示,客觀顯示了宋代思想史的復雜狀貌,此乃《總目》宋雜家類提要之于思想史研究的最大意義。

《總目》不僅揭示了思想之“雜”的具體內容,還對這些駁雜思想進行了“提純”的工作,這是雜學類得以被著錄的根本原因。比如《昭徳新編》雖然“兼入于釋氏”,但“大旨勉人為善”,書中有多處勸誡后輩的長者之言;《芻言》雖然“頗雜于黃老”,但“其間指切事理,于人情舞臺抉摘隱微,多中款要”;《習學記言》雖然“不免駭俗”,但“于治亂通變之原,言之最系”,故這三書為宋雜學著錄。《晁氏客語》雖然“參雜儒禪”,但“與史傳可互相參證”;呂希哲《呂氏雜記》雖然“混儒墨而一之”,但館臣仍然提及書中有“祖孔宗孟,學之正也,茍異于此,皆學之不正”和“記司馬光辟佛之語、又斥老子剖斗折衡之說,而深辨孔子非師老子,又極論禮樂之不可廢”,故認為其所見“特如蘇軾、蘇轍之流,時時出入二氏,固未可盡以異學斥”5。可見,館臣雖然揭示了《呂氏雜記》中涉禪的思想,但也“揀取”出了其中的儒家正統思想,雜家也由此可以生存。

儒、釋、道融合是宋代思想最為突出的特征。南宋的葉適曾概括宋代的思想風尚為:“本朝承平時,禪說尤熾,儒釋共駕,異端會同。”6戴震也說:“宋以來,孔孟之書,盡失其解,儒者雜老、釋之言以解之。”7對宋代以理學為主的思想史的認識,學術界一般的認識也都與三教分不開。姜國柱曾說:“魏晉以來,儒、佛、道三家經過長期的爭論和融合,這就為‘理學’的形成準備了思想條件。理學是以儒家思想為基礎、核心,吸取了佛、道兩家思想的‘有用’部分,經過理學家的加工改鑄而形成的‘新儒學’。”8洪修平也說:“理學在宋代的出現,在理論前提上是魏晉以來儒、釋、道三教相互競長、斗爭而又互相融合的結果。”1雖然受制于正統官學影響的《總目》將“非儒”思想“斥之”入雜家,但它們在某種層面上顯示了思想并存的局面,對思想史研究起到了重要的作用。

《總目》儒家本位的思想史書寫,既體現在“雜中取正”的思想鑒定行為,也體現對其中作為“雜質”存在的“異學”“異說”的直接批評里。《總目》以“純儒”為思想之最尊者,儒本位的宋雜家思想批評實質是割裂不同思想傾向之間的聯結,具體操作則是對宋雜家中以佛禪為主的“非純儒”思想進行清理,忽視思想之間的融通和互動,尤其反對“三教歸一”。正如何宗美先生所說:“這種態度算是《總目》的基本態度,致使在具體評價中往往逢佛必反,逢禪必糾,而不認為它是有其獨立性、合理性的一派思想,與儒家可以并行不悖,融合互補。毫無疑問,這種觀點是基于統治者立場的,也是儒家本位主義的,而且是一種帶有官學性質的儒家本位主義。”2具體比如《珩璜新論》提要云:“因其一事之忤程、朱,遂并其學問、文章、德行、政事,一概斥之不道,是何異佛氏之法,不問其人之善惡,但皈五戒者有福,謗三寶者有罪乎?”3還有一些宋雜家著作因其涉佛老而被斥入存目。比如《經鋤堂雜志》“其學雜出于釋老,務為恬退高曠之說”4;《幾上語》“是書皆宗二氏之旨,而以儒理附會之”5;《厚德錄》“此錄盛陳果報,兼以神怪,……殊非儒者立言之道”6;《樂善錄》“雜引道家符箓之說凡數百言”7;《捫虱新話》提要“大旨以佛氏為正道,以王安石為宗主”8,這些宋雜家著作凡是涉及佛禪,均是館臣抨擊的對象,更遑論對其思想的復雜性進行還原和分析。

但是,官學立場的背后也可以看出宋雜家著作思想非常駁雜的客觀狀貌,浸潤佛禪、三教歸一是宋人重要的思想立場。那么,從客觀思想史的角度出發,頗受館臣排斥的宋雜家的佛禪思想又應該如何評價和定位呢,其在宋學的形成建構中又扮演如何重要的作用,這些被館臣粗暴鄙視、視為異端的地方反而在思想史進程中有著特殊意義,這是《總目》官學批評下所起到的反向啟發。

《總目》對宋雜家中“三教歸一”進行批評,維護儒家的統攝地位。儒、釋、道思想的融合是宋代思想最為突出的特征。雖然受制于正統官學影響的《總目》將“非儒”思想“斥之”入雜家,在某種層面上承認了思想并存的局面,但在對“三教”關系進行評論時,館臣采用的是撇開佛禪、割裂三者關系的處理方式,既拒絕承認非儒思想之價值,甚至還主觀、生硬地將其與明代心學相映照,比如《樂庵遺書》提要一則,缺乏一種學理性思考。還比如北宋的晁迥《昭德新編》提要雖然承認了其思想中的“釋氏”成分,但卻未能對其思想立場作出客觀的評價。《昭德新編》提要如下:

宋初承唐馀俗,士大夫多究心于內典,故迥著書,大旨雖主于勉人為善,而不免兼入于釋氏。自序謂“東魯之書文而雅,西域之書質而備,故此五說酌中而作”。蓋指下卷《指迷五說》也。李淑言其服膺墳、典,耆年不倦,少遇異人指導心要。王古稱其名理之妙,雖白樂天不逮。其所學可知矣。9

館臣以“大旨雖主于勉人為善,而不免兼入于釋氏”來評價晁迥《昭德新編》,還引用了自序、李淑、王古的評論來表明他“究心內典”的事實。館臣將晁迥的思想放在時代中去尋找合理性,可見晁迥是參佛的士大夫形象,在唐代尤其普遍。晁迥所著《法藏碎金錄》,其提要也說:“孫覿謂其宗向佛乘,以莊、老、儒書匯而為一。蓋嘉祐治平以前,濂、洛之說未盛,儒者沿唐代馀風,大抵歸心釋教。以范仲淹之賢而手制疏文,請道古開壇說法,其他可知。迥作是書,蓋不足異。”1館臣將晁迥定位為理學產生之前“歸心釋教”的儒者形象。館臣對《昭德新編》和《法藏碎金錄》思想定位雖有不同,前者因“勉人為善”入雜學類,后者卻是“歸心釋教”之書,故入釋家。但值得注意的是,《總目》的二書提要也有類似之處,這是對晁迥其學的整體評價,那便是認為晁迥的思想立場都是兼雜儒、佛、禪的。盡管孫覿明確指出“宗向佛乘,以莊、老、儒書匯而為一”,但館臣仍將其中的“勉人為善”作為其思想中的“可取之處”。那么,晁迥,尤其是《昭德新編》的思想究竟應該如何評價呢?

首先看別人對《昭德新編》思想的定位與評價。李遵勖景佑三年為《昭德新編》所作的序言有云:“予嘗歷覽古賢風烈,子劉子有云:‘讀書三十年,百慮而無一得,然后知世所謂無非畏途,唯出世間法可盡心耳。繇是置幾案者,皆旁行四句之書;備將迎者,多赤髭白足之侶。深入知地,凈通還源,客塵觀盡,妙氣來宅。’……而能和長者之論,蹈高世之行者,則見之于故太子太傅文元晁公。”2劉禹錫晚來參佛,其《送僧元日高南游引》曾說:“予策名二十年,百慮而無一得,然后知世所謂道,無非畏途,惟出世間法可盡心耳。”3可見,劉禹錫對佛教的高度認可,而李遵勖以劉子比晁迥,也是突出他對佛教的傾心,也可見《昭德新編》的創作并不能簡單以“勉人為善”概論之。《宋史》則稱晁迥“善吐納養生之術,通釋老書,以經傳傳致,為一家之說”4,明確表明其“三教合一”的立場。葉夢得《石林燕語》也稱“初學道于劉海蟾,得煉氣服形之法。后學釋氏,嘗以二教相參,終身力行之”5。李淑說:“公冠歲遇高士劉惟一,訪以生滅之事……公始悟其說,自茲留意禪觀,老而愈篤。”6他的后人晁子健也說:“公生平所學,三教俱通。”7可見,晁迥之學道、參佛由來已久,而在老年退居、融入生命體驗后,用力更篤。

除了他人的評價外,晁迥對自我的認識和《昭德新編》中所體現的思想取向才是判斷晁迥之學最為可靠的依據。晁迥在《昭德新編序》中有言:“今故旁求內外經典中事,并耳目思慮所及之事……釋氏經典其說甚明,惟許作正觀,不許行邪道,敏識之士故當知之也。”8“內外經典中事”說明了儒、禪、道均在其討論范圍內,其立場并非是主于一家的,更不用說以儒為本位。《昭德新編》上卷《新新說理》中主張“三教合一”的思想立場隨處可見:

今之三教雖分明,立相有所不同,其實都是道也。故儒書《禮記》云:“天命之謂性,率性之謂道。”道書《老子》云:“道可道,非常道。”佛書《華嚴經》云:“如來自在力,無量劫難遇。若生一念信,速登無上道。”此各舉一端,其諸類例抑亦多矣。

老子曰:“名與身孰親?”愚因而展轉別得新意,而自言:“身與心孰親?心與性孰親?”若有人極深研幾,貫徹洞密,臻乎理性之妙,然后知甘蔗氏之法,味漸入真境也。

三教利益,大約體同,不必須歸局分,妄稱彼我。愚于保身之要,嘗究嵇康《養生論》,此乃儒家之文也,非求術于煉丹道侶。又于清心之要,嘗究李翶《復性書》,此亦儒家之文也,非傳法于擁毳禪師。茍未該明,則多滯固。

素王及隱君子之書,多涉外事,明在世智,而在人言意之內。古先生之書,多涉內事,明出世智,而出人言意之外。此二者,亦可見其圣神分限。

愚于三教,自得三全。三全之說,儒教本法,務在言行相合,以全其名;道教本法,務在神氣相和,以全其形;釋教本法,務在理性相合,以全其靈。大率如此,無煩具陳。

愚讀三圣之書,各是一法之妙。孔子書中,愚見大和之德,油然而生,是謂無聲之樂。老氏書中,愚見大象之道,混然而成,是謂無名之璞。釋氏書中,愚見大寂之光,自然而明,是謂無心之覺。必也讀書,當如是學。1

可見,“三教歸一”是晁迥最根本的思想立場,三教各有優勢,融通可得三全。《昭德新編》卷中是修心之短語,多是一些宣揚戒名利、求妙道,早日從浮世中解脫的長者之言,此當是最為《總目》所欣賞的部分。晁迥在《昭德新編》中不僅主張“三教歸一”,還以此來立說,比如被文淵閣庫書所棄取的下卷《祛迷五說》則是晁迥以“三教歸一”立場立論的最好實踐。在《祛迷五說序》中,晁迥以“太上立德,其次立功,其次立言”為引子,將儒家的“三德”與佛教的“功德”聯系在一起,故他說“內典中多以聞、思、修,謂之‘三慧’,若據《金剛經》義,該說亦謂之‘三功德’。”《祛迷五說》第一說報應之必然,本是佛教中極其普通的“報應”問題,晁迥卻在其中真正踐行了“三教歸一”的詮釋理路:

報應之說,雜舉大端。此蓋內外經典之中百千之一二者也。《易》云:“積善之家,必有馀慶;不善之家,必有馀殃。”《書》云:“惠迪吉,從逆兇,唯影響。”《論語》孔子曰:“君子畏天命。”……故《藏錄集》中有《正誣論》云:“吉兇之隨善惡擾,影響之依形聲有。”晉孫綽《喻道論》云:“世清理治,擾能善令,善惡得所,曲直不濫……”慧遠法師者……所著述有《明報應論》云:“心以善惡為形聲,報以罪福為影響”……唐相裴休節略注解《十善業道經》……又《圓覺道場修證儀》引《涅槃經》后分云:“善惡之報,如影隨形”……又難《維摩經》中泛舉報應大綱…… 2

以上是晁迥立說的主要方式,為了論證“報應之說”的合理性,他列舉了多種經典文獻。《易經》《尚書》《論語》屬于儒家經典,《喻道論》《十善業道經》《涅槃經》《維摩經》均是佛教經典,體現出融通儒、釋,甚至是援儒入佛的明顯傾向。但是,在四庫全書抄書時,下卷全部未取。后面的五說,均是以儒家和佛家經典為主,偶有老子之語,來論證“用刑之本意”“施濟之善利”“好殺之大咎”“神明之名理”四個問題。

除了《昭德新編》以外,還有《法藏碎金錄》《道院集要》均是晁迥“三教”思想的載體,但是為什么從陳振孫開始,前者入雜家類,后兩者入釋家類?陳氏的原因無法考究,館臣繼承其分類,但因《昭徳新編》中有“大旨勉人為善”的內容而入雜家類。館臣認為,《昭德新編》是儒學中摻雜了私學,其中也確實有一些長者之言,而《法藏碎金錄》和《道院集要》則是真正“為二氏作”3。

也就是說,“三教歸一”當是對晁迥之學最為準確的評價,而并非簡單的“勸人為善,兼入釋氏”。但是對晁迥思想立場的評價,學界雖然承認其“三教歸一”的思路,但往往偏向其儒家身份。比如鄧廣銘所說,晁迥“確實是熔冶了儒釋道三家學說于一爐的一個人;而他卻始終是以一個儒家學者的面目出現的”1。漆俠緊接著評價:“晁迥則是宋代士大夫溝通儒佛思想的第一人。”未違背儒家的立場2。后來的評價才逐漸開始發生變化。比如何新所認為:“雖然晁迥是一個儒家士大夫,不可能背叛儒家的名教。但是他真正傾心的是佛教的義理心性之學。”3何承認了晁迥之學對佛教的偏向性。張劍較為明確地指出:“晁迥論述三教異同既非簡單地比附,也非以儒家思想為中心,而是以理論本身的徹底性和思辨性的深淺度為基準,對三教理論作了客觀的分析。”4可以說,張劍的說法最符合客觀事實。晁迥對三教歸一的認同,其思想立場內部并不存在尊卑主次之分,是一種真正的思想融通立場,算得上是真雜學。但是,館臣消解、回避了其“三教同源”“三教平等”的立場,在《總目》以儒為正、他學為雜的“雜學”觀念下,晁迥及其《昭徳新編》在宋代思想史上的真正價值便容易被人忽視。晁迥從理論上為佛、老尋找存在的合理性,引入佛教形而上的心性思考,為宋代理學的誕生準備了條件。除了晁迥以外,宋雜家中的葉夢得、劉安世、呂希哲、張九成等人均持以“三教歸一”的融通立場,此乃宋代思想史的客觀現狀,但館臣對此都是大為指責的。

館臣一方面反對“三教歸一”的融通思想,另一方面對雜學著作的思想批評卻采用以偏概全、以管窺天的策略,對書中的稍顯“另類”的內容保持著過度警惕的態度。比如《芻言》提要云:“然首卷以道德仁義分析差等,中又以諸經傳注為蠹道之書,其旨頗雜于黃老,未為粹然儒者之言。”5《總目》認為其思想“雜于黃老”。《芻言》自序云:“上卷言政,中卷言行,下卷言學。”6可概括其內容。今讀《芻言》上卷,都是關于治國理政的真知灼見,包括對君王德行、君民關系等的要求,大致不出以德治國、仁政重民的思路。其中僅有一句引用了《老子》“我無欲而民自樸,我好靜而民自正”,最終是為了證明“君民之間,至密也,不誠則疏”7的道理。卷中多論忠、仁、義、禮、治、孝、廉、儉等的為人準則,強調君子品行。比如“君仁臣忠,父慈子孝,兄友弟悌,天下之大順也”等句。卷下首句則是《總目》判定該書的主要依據,如下:

蠧魚之害于書,拂而除之,惟恐不至也。有笑而言曰:書奚惡于蠧哉?夫九師,《易》之蠧也。二戴,《禮》之蠧也。三傳,《春秋》之蠧也。孔氏、劉氏者,《書》之蠧也。毛、韓、齊、魯者,《詩》之蠧也。蟲魚之蠧,蠧其書者也;諸子百家之蠧,蠧其道者也。蠧其書者,編簡殘闕,蠧其道者,生人喋血。8

可見,崔敦禮有反對傳注的思想,宋代的“舍傳求經”本就是疑經思潮的產物,以此論其雜于黃老,論據不足。雖然,《芻言》中確實有“去載”“行可不為而功”“忘言”“誦說之無益”四處汲取了黃老思想,《總目》將其列入,然后批評崔敦禮之儒學并不“粹然”。《總目》強調該書得以著錄于雜家,主要原因是“至其間指切事理,于人情物態抉摘隱微,多中款要,則亦不可盡廢者”,其中的黃老之言,則是“絲麻管蒯”中的“管蒯”部分。

《總目》提要不僅反對牽涉佛老,也反對與儒家宗旨不符的“驚世駭俗”之論。比如《習學記言》提要云:“今觀其書,如謂‘太極生兩儀’等語,為文淺義陋,謂《檀弓》膚率于義理,而謇縮于文詞。謂孟子、子產不知為政,‘仲尼不為已甚’語皆未當。此類誠不免于駭俗。”1永嘉學派正是對程朱道統的反思、批判,因其事功之學才得以立足于宋代思想史,但館臣此論無疑是忽視了其真正的價值所在。同時,《總目》也反對“憤世疾俗,詞怨以怒”2和“淺陋鄙俚”3的“非純儒”之言。

諸子百家肇始于戰國,儒家雖為顯學,但還未確立其官方地位,其時之“雜家”內部也并無尊卑之別。直到漢武帝“在‘百家’中選擇了儒學,并以經董仲舒改造發展的儒學(即‘新儒學’,以揚棄方式融‘百家’學說于其體系之中的儒學)作為意識形態領域居統治地位的思想”4,儒家的絕對地位得以確定和延續。但是,中國思想發展史的脈絡必然不會被單線的“儒學發展史”替代。盡管二者斗爭激烈的時候也稍顯殘酷,但這種不平衡關系的確立中反而給統治階級和社會一種浸潤他學的空間,朝代盛世時往往和諧共處,而到了衰世時,儒家地位不濟,思想界的局面便容易陷入失控,比如玄學大興的魏晉和禪風熾盛的晚明。盡管思想史的發展脈絡中,以儒為尊確實處于主體地位,但不得不承認“純粹”的儒學已經不復存在的現實,尤其是在佛教傳入中國以后,儒學是一種與形成時期不同的“新儒學”。但是,文化焦慮中的大清王朝對挑戰儒家獨尊地位的“異學”異常警惕,以“回歸純儒”為野心,妄圖掃清一切與儒相悖的思想成分。乾隆就曾說過:“編錄遺文,以闡圣學明王道者為主,不以百氏雜學為重”5為重,而屬于“百氏雜學”中的佛禪則是清代官學所清理批判的焦點。《總目》的這種警惕不僅限于《總目》對明人、明著的佛禪批評,也波及宋雜家。也正是儒本位的批判視角,使得《總目》以儒家和非儒家二元對立的思維批評宋雜家的思想,極易影響我們對宋雜家,尤其是宋代雜學史“整體思想史研究的學術求真”。

《總目》宋雜家類提要雖然對其中的異端思想進行了梳理,但這種“梳理”卻受到崇實視野和儒家本位的約束,使其思想批評廣度不足,既未能揭示出宋雜家客觀所富有的思想活力,也未能客觀評價所謂的“異端”思想對思想史演進所起到的作用,以儒為尊的對立思維下的評論難免會忽視不同思想之間的互動,反而會對儒家本身作狹隘、靜態的簡單化理解。《總目》宋雜家類提要雖然拈取了除儒家外的其他思想,但多是簡單化處理,實質上回避了思想之流的交匯融通,既未能揭示出宋代思想的復雜、動態的客觀狀貌,更未能正確評價宋代的佛、道思想,對佛教思想之于儒家發展的重要意義更是避而不見。這提示我們在《總目》對駁雜思想的揭示的基礎上,以一種更為開闊、平等的角度探討思想史演進的真正脈絡。

四、崇實黜虛與價值認識

重視“實學”是《總目》最基本的價值取向,其《凡例》以“謝彼虛談,敦茲實學”為著錄書籍的主要準則,這與清代乾嘉實學的繁榮狀況互相呼應。而與認為宋代學術“多空言”不同的是,對于虛實皆有、思想涵蓋面廣的宋雜家來說,館臣卻總能從中尋找到體現出“實學”的因素,并對此大為贊賞。“崇實”立場下的《總目》對宋雜家的價值認可主要表現在重考據、資博識、存文獻、補史闕四個方面,均無關虛理。

首先,宋雜家雖然涉及領域廣,但《總目》多擇取宋雜家中的“考據”內容進行評論,并將“有資考據”作為書籍的主要價值判斷。清代實學,也叫樸學的形成,主要體現在“考據”成為時代主流的學術風格、學術方法,所以也常被稱為是乾嘉考據學。“考據”也正好是館臣認知中宋雜家的主要學術趣向,館臣對此自然極為重視。梁啟超就曾說過:“乾嘉間之考證學,幾乎獨占學界勢力。”6宋雜家中不僅有像《云谷雜記》“專為考據之學”之書,還有大量涵蓋“考據” 內容的書籍。在《總目》提要中,涉及“考據”內容的宋雜家共有五十五種,接近宋雜家總數的一半,說明“考據”是宋雜家中除了雜編類外的主要學術特征。不僅如此,宋雜家著錄書籍往往因為其利于考據學而受到館臣青睞。館臣對宋雜家考據的正面品評主要有“考證精核”(《近事會元》提要)“引據精鑿”(《猗覺寮雜記》提要)“辯證考據頗為精確”(《容齋隨筆》提要)“考證詳明”(《演繁露》提要)“考據家之善本”(《甕牖閑評》提要)“考證博洽”(《芥隱筆記》提要)“以資考據”(《蘆浦筆記》提要)“考證詳明”(《考古質疑》提要)“足以資考證”(《經外雜鈔》提要)“精核者十之六七”(《賓退錄》提要)“誠有功于考證”(《朝野類要》提要)“考訂精核”(《坦齋通編》提要)“考據精詳”(《筆記》提要)“頗有考據”(《東原錄》提要)“深資考證”(《麈史》提要)“精核可取”(《珩璜新論》提要)“考證頗為賅博”(《云麓漫鈔》提要)“足資考證”(《游宦紀聞》提要)“考據鑿鑿”(《梁溪漫志》提要)“足備考證”(《老學庵筆記》提要)“大致考據典贍”(《愧郯錄》提要)“足資考證”(《貴耳集》提要)“詳核可據”(《佩韋齋輯聞》提要)“援引考證,類皆確鑿”(《洞天清錄》提要)“足資考證”(《負暄野錄》提要)“足資考證者亦多”(《紺珠集》)“以資考證”(《仕學規范》提要)等等。可見,盡管只有雜考類以“考證經義”來命名,但是《總目》宋雜家提要中,“考據”乃是對宋雜家的整體認識。館臣在對紛繁復雜的內容進行爬梳后,將“重考據”作為宋雜家的學術特征,在宋代思想史研究中頗有前瞻性,對后世研究宋人筆記提供了真知灼見。《總目》宋雜家類提要是學人關注宋代考據學的開始。館臣以“考據”作為基本的學術特征切入宋雜家的研究,對現代的宋人筆記研究提供了理論思路,利于還原宋代學術的全貌。比如,有人曾指出:

宋代是考據學發展的興盛時代,產生了一系列考據學著作……宋代筆記是宋代考據學的重要載體,考據筆記是宋代考據學的重要組成部分。1

此種結論實質上在《總目》宋雜家類提要就已有顯露,可見館臣當是關注宋代考據筆記的第一人,《總目》的思想學術史價值卻往往被遮蔽。值得注意的是,在《總目》的批評視野中,“考據”并不僅僅屬于雜考類,是一種貫穿宋雜家的整體認識。館臣對其所著錄的宋雜家中的“考證”之功多加贊賞,同時存目類著作便多是“失考”之作。比如《經鋤堂雜志》“疏于考證”2,《事始》“亦殊疏舛”3,《蒙齋筆談》“亦殊疏舛”4。

其次,《總目》重視宋雜家資博識、廣異聞的實際功用。宋雜家著者學識淵博,書中更涉及方方面面的學問與知識,尤其是對名物典故、器具風俗的記錄和考證,它們往往涉及生活的方方面面。比如《墨莊漫錄》提要有云:“鄭玄注漢宮香方、玫瑰油、粘葉書、旋風葉書與穆護為木瓠、具理為瓶罌,亦頗資博識。”5館臣此語就涉及到宋代用香、書籍裝幀、民間器具、音樂四個方面的常識。首先是關于漢代的香譜。《墨莊漫錄》卷二記錄的漢代鄭玄所注的《漢宮香方》或是中國最早的香方,是研究中國香譜、香文化的重要文化史資料,也體現出宋人的生活狀貌。根據張邦基的說法:“此方魏泰道輔強記面疏以示洪炎玉父,意其實古語。其后于相國寺庭中買得《古葉子書雜抄》,有此法,改正十馀字。又一貴人家見一編,號《古妝臺記》,證數字,甚妙。予恐失之,因附于此。”6人物、地點非杜撰,源流清楚,此條記錄的可信度高。而《墨莊漫錄》是此香譜的最早記錄,后被收入《玉函山房輯佚書續編三種》。還有根據“玫瑰油”條的記載,玫瑰油作為香料,源自契丹,宣和年間后大興于宋,也是研究香料的重要素材。“粘葉書”“旋風葉書”是古代紙書的重要裝幀方式,又叫“粘葉裝”和“旋風裝”,均源于《墨莊漫錄》的記載1,才被后人知曉。蘇軾詩歌中自題“新釀甚佳,求一具理,臨行寫此,以折菜錢”,其中“具理”是海南人常用的瓶罐器皿,《墨莊漫錄》是《蘇軾文集編年箋注》該條唯一的校注來源2。而樂名“穆護”之為“木瓠”,張邦基認可的是黃庭堅的觀點,并加上民間音樂的佐證材料,成為學界探究“穆護”含義重要的材料來源。館臣僅以三言兩語就將《墨莊漫錄》所提供的實實在在的知識展現出來了。還有《游宦紀聞》提要有云:“論犀角、龍涎、端硯、古器之類,亦足以資博識”3,涉及藥品、香料、收藏等方面,都是提供宋代社會生活風貌的重要載體。

再次,《總目》強調宋雜家著作對文獻的保存、輯佚價值。由于雜家類著作中多有學人對書籍的摘抄、品評,所以往往成為后世散佚難尋的文獻的唯一流傳路徑,館臣對此頗為關注。比如《云麓漫鈔》提要有云:“至于呂大防《長安圖》,原書已佚,此存其概。”4呂大防的《長安圖》不僅是中國最早的石刻古都地圖,其精妙程度在世界古都圖歷史中也算一絕,《長安圖題記》是此圖的重要組成部分,但是遺憾的是,此圖在金元之際就已無蹤跡。其中“呂大防《長安圖》題記部分的單行本后來也失傳了,但南宋趙彥衛《云麓漫鈔》卷八抄錄了題記的大部分內容,這是今天所能見到的呂大防題記的主要部分”5。還有如《梁溪漫志》提要云:“他如蘇舜欽《與歐陽修辨謗書》為本集所不收,陳東《茶錄跋》為今本所未載,蘇軾《乞校正陸贄奏議上進札子》《獲鬼章告裕陵文》,具錄其涂注增刪之稿,尤論蘇文者所未及,皆足以廣異聞。”6蘇舜欽的這篇《與歐陽修書》被今人收錄于《蘇舜欽集編年校注》卷九,下有注釋:“此文《蘇學士文集》無,輯自費袞《梁溪漫志》(知不足齋叢書本)卷八……今錄于此,以補史所遺者云。”7《梁溪漫志》所記載的陳少陽跋蔡君謨《茶錄》一文,今也被收入《宋人軼事匯編》8。還有《筆記》提要云:“蕭該《漢書音義》為顏師古所未見者,亦賴此書存其略。”9《漢書音義》在《隋書·經籍志》有著錄,后全本無,僅宋祁《筆記》所剩幾篇乃吉光片羽。從客觀事實來看,宋雜家確實在文獻保存和輯佚上有著突出的價值,《總目》提要所涉及的還不足千分之一,但是館臣對其文獻價值的重視,為后世的文獻輯佚工作提供了方向。

最后,實學視野下的《總目》宋雜家批評還在于強調宋雜家“有補史闕”的價值功能。盡管在《總目》在子部總敘中提到:“夫學者研理于經,可以正天下之是非;征事于史,可以明古今之成敗,馀皆雜學也。”10并未承認雜家的“經世”功能,且雜家總序和分類小序也未指出其“于史有益”的特征。但是在宋雜家提要中,“有補史闕”卻是館臣重要的關注點,這樣的表述比比皆是。比如“有關于典制”11(《近事會元》提要);“王士禛《池北偶談》尤稱其記王復死節之事,可補《宋史》之闕”12 (《蘆浦筆記》提要);“多述宋代典制”1(《春明退朝錄》提要);“至于朝廷典禮、百官除拜,其時日之先后異同,多有可以證《宋史》之舛漏者”2(《文昌雜錄》提要);“而于當時制度及考究古跡,特為精核”3(《麈史》提要);“其馀則多記當時祖宗盛德及諸名臣言行,而于王安石之變法,蔡京之紹述,分朋角立之故,言之尤詳。蓋意在申明北宋一代興衰治亂之由,深于史事有補,實非小說家流也”4(《曲洧舊聞》提要);“是書纂述舊聞,皆有關當時掌故”5(《石林燕語》提要);“此編所紀,皆國家典章、前賢逸事,深有裨于史學”6(《卻掃編》提要);“于北宋瑣事,記錄綦詳”7(《五總志》提要);“所載宋時戶口轉運諸數,尤足與史籍相參考”8(《墨莊漫錄》提要);“大抵皆評騭史事,而間及于考證”9(《常談》提要);“唐制科之名目與宋送迎金使之經費,皆史志之所未詳”10(《云麓漫鈔》提要);“其間援據史傳,頗足以考鏡得失”11(《密齋筆記》提要);“所載熙、豐間名流遺事,大都得自目擊,與史傳亦可互相參證”12(《晁氏客語》提要);“大觀四年四月命禮部尚書鄭允中等修《哲宗正史》事,亦可補史傳之遺”13(《澗泉日記》提要);“二品之起于五代、金帶之有六種、金涂帶之有九種,皆史志所未備”14(《愧郯錄》提要);“如張浚三戰本末……皆足以補史傳之闕”15(《齊東野語》提要);“北宋一代遺文逸事,略具于斯”16(《事實類苑》提要);“多與史合,且可補其遺缺”17(《仕學規范》提要)等等。宋雜家著者在史學方面頗有造詣,其中有很多著名的歷史學家,甚至參與過史書的撰寫。比如洪邁就曾入史館,修《四朝史》,《筆記》的作者宋祁還曾與歐陽修同修《新唐書》。和正史追述歷史的嚴肅、謹慎不同,宋雜家所提供的歷史情境往往更為鮮活,著者以一種更為自由的方式呈現出文人的所見所聞。所以,宋雜家往往提供了鮮活、豐富的史料,是后人了解歷史的重要途徑。盡管宋雜家內容中也有怪異瑣屑的內容,但是館臣從史料角度肯定其價值功能無疑也是符合實際情況的。

無論是從重考據、資博識還是存文獻、補史闕的層面,《總目》對宋雜家大多持以正面點評,這在“真偽相雜,醇疵互見”的雜家類中算得上是較高評價了。館臣對這四方面的強調和認同,形成兩種不同的影響。一方面,《總目》揭示了宋雜家客觀存在的價值功能,使其文獻和史料的作用得以凸顯。另一方面,實學視野下的《總目》宋雜家批評在一定程度上遮蔽了宋雜家著述的駁雜狀貌,尤其是書中那些驚世駭俗的思想、珍貴的文學批評、鮮活的社會情境卻往往被棄置于角落。這提示我們在對《總目》宋雜家批評進行再批評時需要站在一個更高的視角。

宋雜家類提要分別從內容體例和思想構成兩個方面揭示書籍“雜家”的特質,客觀呈現了宋代文人知識結構、學術體系和思想狀貌的復雜特征,由此可以凸顯此類書籍的價值所在。而《總目》除了對這類書籍之“雜”作整理揭示以外,還呈現了清代官方學術對書籍的作者批評、思想批評、價值批評的立場和傾向。

責任編輯:胡海琴