基于自然解決方案理念的濕地一體化生態修復:以廣西大新黑水河國家濕地公園為例

忻 飛 楊棠武 邵一奇 農梅英 尹樹捷 安樹青,2 張軒波,2*

(1 南京大學常熟生態研究院,南大(常熟)研究院有限公司,江蘇 蘇州215501;2 南京大學生命科學學院,江蘇 南京 210046;3 廣西大新黑水河國家濕地公園管理中心,廣西 崇左 532200)

基于自然的解決方案(Nature-based Solutions,NbS)是由國際自然保護聯盟(IUCN)、歐盟和世界銀行等機構推動的一種持續的管理和生態系統修復的綜合行動(International Union for Conservation of Nature, 2012),即利用自然促進生物多樣性保護、自然資源可持續利用、氣候變化適應和經濟—社會—生態系統抗災能力和適應性應對各種社會挑戰,同時為人類提供經濟、社會和環境效益的一種動態的解決方案(Cohen-Shacham, 2016; International Union For Conservation of Nature, 2019)。目前,NbS理念已從最初的促進生物多樣性保護、適應氣候變化等逐步擴展到實現可持續發展的經濟、環境和生態等眾多相關領域(羅明等, 2021)。

黨的十八大以來,習近平總書記提出“山水林田湖草是生命共同體”的理念,強調“統籌山水林田湖草系統治理”要全方位、全地域、全過程開展生態文明建設,這與NbS理念高度契合。因此,在山水林田湖草系統保護修復以及全國重要生態系統保護和修復等總體規劃工作中應貫徹NbS的理念,并強化對NbS理念的研究(楊崇曜等, 2021)。

濕地系統是一種兼備陸生與水生系統功能的生態系統,是生態空間中重要的組成部分(朱耀軍, 2021)。然而,由于人類濫砍亂伐、超負荷的圍湖造田以及過度的捕撈等開發活動導致濕地生態環境逐漸退化,生態系統結構遭破壞及生物多樣性喪失,這也成為NbS面臨的主要社會挑戰之一(李成之, 2021)。

通過對廣西大新黑水河國家濕地公園現狀進行調查分析,發現黑水河國家濕地公園存在農村生活污水處理不徹底、河岸邊采砂場植被破壞嚴重、河洲島動物棲息地喪失、部分河岸水土流失等問題,且具有分散、板塊小、涉及面積大等特征。為保障黑水河國家濕地公園水質穩定達標,維護濕地生態系統保護生物多樣性,重點解決和改善濕地公園影響區域性生態安全的問題,應用NbS理念針對性地提出黑水河國家濕地公園一體化生態修復方案,恢復黑水河濕地生物多樣性,為退化濕地生態修復提供借鑒與參考。

1 黑水河國家濕地公園概況

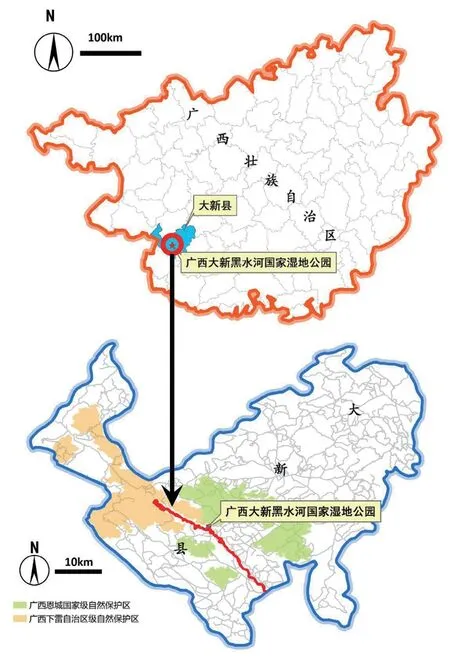

廣西大新黑水河國家濕地公園位于中國南疆,是最原始和優美的內陸濕地之一(侯玨, 2016)。濕地公園范圍自廣西下雷自治區級自然保護區邊界開始,由西北向東南經大新縣雷平鎮,至大新縣界(22°36′11.47"~22°46′59.75" N,106°55′32.58"~107°9′36.21" E),總面積692.52 hm2,其中濕地面積449.60 hm2,濕地率為65.0%(圖1)。

圖1 黑水河國家濕地公園區位圖Fig.1 Location map of Heishui river wetland park

黑水河全長192 km,其中位于大新縣境內有64.33 km,濕地公園內有37.9 km。黑水河集雨面積5 348.914 km2,年徑流量66.43億m3,平均流量91.01 m3/s,河床落差329 m。黑水河流域地下水較豐富,但分布不均勻,地下水類型主要是碳酸鹽巖溶水,其次是基巖裂隙水,孔隙水面積小且水量少。由于巖溶發育,易接受大氣降水及外來水的補給,碳酸鹽巖溶水的賦存和運動以暗河和大泉形式的集中徑流、排泄為主,以小泉形式的分散徑流、排泄為次。

2 存在的生態問題

2.1 農村生活污水處理不徹底

據調查,黑水河周邊農村分布居多且分散,農村生活污水來源廣泛,隨意排放,水質波動大,污染面源廣。濕地公園周邊村莊的生活污水只經過農戶自建化糞池處理后便直接排入河道。農村生活污水直排是導致黑水河水環境日益惡劣的重要因素之一(莊小杰等, 2021)。

2.2 廢棄采砂場植被破壞嚴重

上利水電站上游1 200 m處為廢棄采砂場,河砂被開采后,導致了采砂范圍附近水流和河床底質發生明顯變化,對水環境、水生生物棲息地及岸邊植被環境均產生了不利影響(雍鎮著等, 2020)。此外,采砂場施工占據大量河灘地,導致河岸邊有限的植被急劇減少,部分區域甚至絕跡。采砂場地廢棄后還殘留大量沙石和部分采砂設備,嚴重影響植物修復,對生態環境造成惡劣的影響。

2.3 洲島鳥類棲息地喪失

上利水電站旁邊的島嶼早期為鳥類棲息地,后發展成耕地、荒地,現已無植被生長,島嶼已完全不適宜鳥類棲息。鳥類在該區域中失去大量生存空間,鳥類種類、數量都急劇減少。

2.4 水土流失現象加劇

格強水電站至科渡屯段的河道部分河岸被農民開墾,河岸較陡,緩沖帶寬度較窄,地形陡峭,植被破壞嚴重,土壤裸露。在暴雨集中時段,雨水對河岸沖刷嚴重,導致植被帶被破壞及河岸水土流失。此外,由于村民在岸邊過度放牧,導致岸邊植被生態環境遭到破壞,加重了水土流失。

3 一體化生態修復設計

3.1 農村人工濕地構建工程

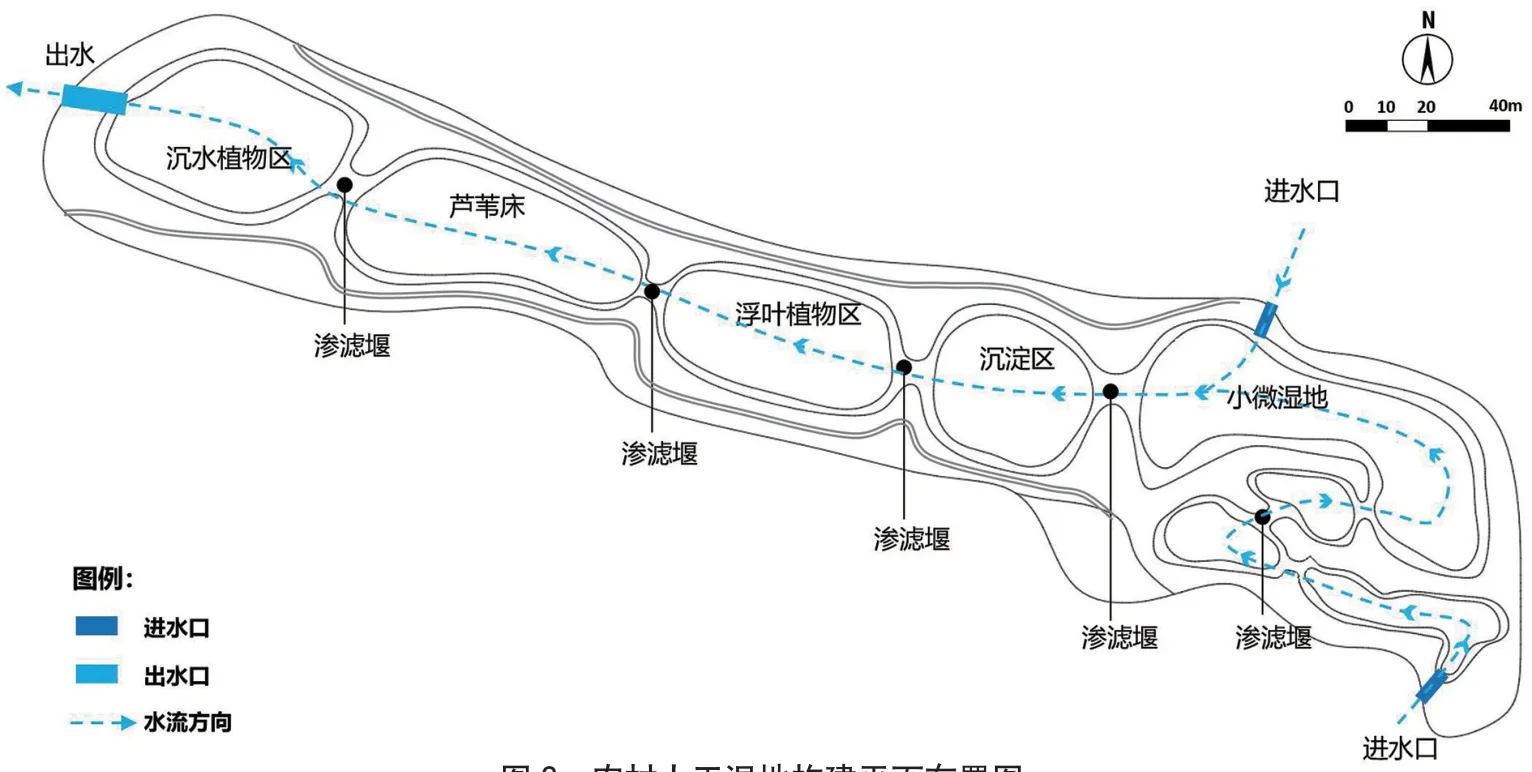

據調查,黑水河國家濕地公園南側安平村有居民34戶約136人,每日產生的生活污水約25 m3,擬設計采用“小微濕地+表流人工濕地”模式對生活污水進行處理(圖2)。水質凈化工程區占地面積1 000 m2,總停留時間12 d。小微濕地占地面積300 m2,沉淀區占地面積100 m2,浮葉植物區占地面積200 m2,挺水植物區占地面積200 m2,沉水植物區占地面積200 m2。各個單元區過渡帶采用滲濾堰的方式連接。整個水質凈化引水系統依次配水至小微濕地、沉淀區、浮葉植物區、挺水植物區和沉水植物區,排入附近河道。

圖2 農村人工濕地構建平面布置圖Fig.2 Plan of constructed wetland construction in rural areas

小微濕地主要是把原有坑塘進行微地形改造,把部分塘梗打斷,連通水系后在塘底鋪設20 cm厚的礫石,礫石直徑約50~80 mm。塘梗四周均采用“石籠網+礫石”的方式進行加固,石籠網尺寸為1 000 mm×500 mm×500 mm。表流人工濕地采用多水塘活水鏈的工藝(楊棠武等, 2021),在塘底鋪設礫石,厚15 cm,其他與小微濕地微地形配置相同。

多水塘活水鏈由沉淀區、浮葉植物區、挺水植物區(蘆葦床)及沉水植物區4個部分組 成(圖2),(1)沉 淀 區 具有沉淀功能,還可放置水蚤(Daphnia)、螺類、貝類等水生動物進一步消減水體中顆粒污染物;(2)浮葉植物區主要種植浮葉植物,可有效吸收磷;(3)挺水植物區為水體創造兼氧條件,植物生長過程中可吸收大量污染物,同時還可攔截懸浮物;(4)沉水植物區主要種植沉水植物,可有效去除氮、磷。

3.2 廢棄采砂場生態修復工程

廢棄采砂場位于上利水電站上游1 200 m處,占地面積710 m2。主要采用“生態恢復+科普宣教”的生態修復措施進行修復,種植采用“灌木植物+挺水植物+草本植物”的組合方式,以修復河岸植被帶的完整性,重現河岸自然風光(圖3)。此外,建設一處休息平臺,平臺采用混凝土仿木護欄及塑木板鋪裝建設,在靠近道路一側設置隔離柱,間距1 m,采用DN110鋼管,高30 cm,鋼管內部采用水泥砂漿填筑,外部粘貼反光警示條。另外在平臺旁邊放置一些宣教展板及休閑座椅來豐富濕地宣傳活動,增強周邊村民對濕地的認知。

圖3 廢棄采砂場平面圖Fig.3 Plan of abandoned sand mining site

3.3 鳥類棲息地修復工程

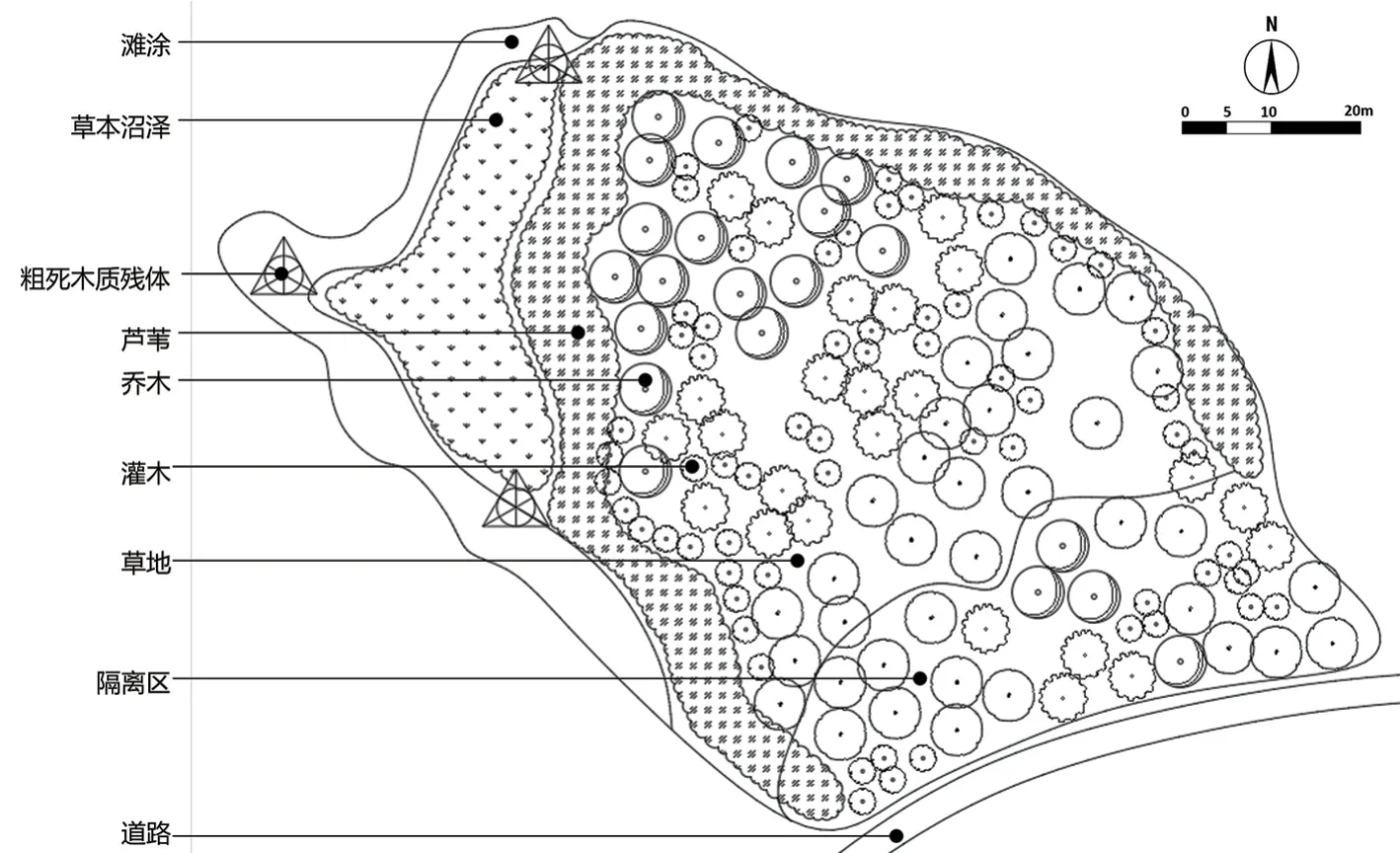

工程區位于上利水電站上游,占地面積6 200 m2,通過對黑水河國家濕地公園現有鳥類進行分析,明確主要修復鳥類為鷺類林鳥的棲息地。設計采用“微地形塑造+多序列植被修復+枯樹”的組合方式,并根據不同鳥的生活習慣,種植鳥類喜愛的陸生、耐水生喬灌草和挺水、沉水植物,在滿足鳥類需求的覓食、棲息繁殖的基礎上還可增加植物類型,提供區域生物多樣性(圖4)。

圖4 鳥類棲息地平面圖Fig.4 Plan ofthe Bird habitat

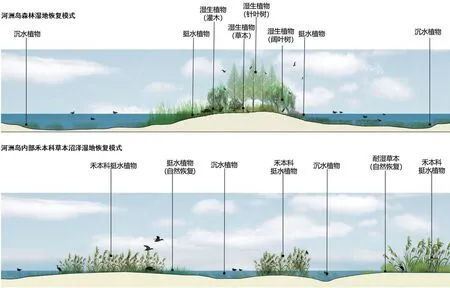

根據現狀實際情況,在靠近道路的區域設置一片密林隔離區,以減少人類活動對鳥類的干擾,其次植被修復向水面延伸依次為喬灌草、挺水植物及沉水植物(圖5)。

圖5 鳥類棲息地典型剖面圖Fig.5 The typical section of the Bird habitat

設計多樣地形,保持在常水位下1 m至常水位上0.5 m范圍內。配置喬灌草、挺水植物、浮葉植物和沉水植物,以作鳥類躲避場所和食物;保留部分淺灘,增加一部分草地,塑造多樣生境;把周邊枯樹放置在淺灘里供鳥類休憩使用。

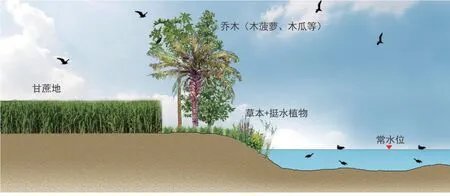

3.4 河流原型水岸維護工程

針對部分河岸水土流失問題,主要在工程區強水電站至科渡屯段的河道岸邊設置生態隔離帶,可防止水土流失和有效隔離人為活動干擾。生態隔離帶長10 km,植物種植寬度約3 m。工程區現狀植被數量少,種類單一。河岸主要以較陡邊坡護岸為主,緩沖帶寬度較窄,地形陡峭。根據現狀地形地勢,種植采用“喬木+灌木+草本+挺水植物”的組合方式(圖6),通過河岸植被的種植,修復原型河岸植被帶的完整性。植物選擇主要以當地物種為主,主要有木菠蘿(Artocarpus heterophyllus)、三角梅(Bougainvillea spectabilis)、蘆葦(Phragmites australis)、風車草(Cyperus alternifolius)、梭魚草(Pontederia cordata)等。

圖6 河流原型水岸典型剖面圖Fig.6 Typical section of prototype river bank

4 一體化生態修復成效

4.1 農村人工濕地構建成效

構建農村人工濕地后,非冬季濕地出水均能滿足TP去除率達40%以上,COD、NH3-N、TN去除率達30%以上;冬季濕地出水均能滿足TP去除率達30%以上,COD、NH3-N、TN去除率達20%以上。非冬季與冬季濕地出水均可達到河流Ⅳ類標準。通過對農村生活污水處理后,黑水河水體透明度得到大幅提高,改善了黑水河濕地公園周邊農村的水生態環境,還豐富了植物多樣性,新增植物8種,其中喬木2種,灌木2種,草本和水生植物4種,為農村地區的可持續發展創造了有利條件。

4.2 廢棄采砂場生態修復工程成效

采取生態修復工程措施后,廢棄采砂場呈現出隨地貌和地形特征改變的植物多樣性結構,生態環境煥然一新。植被帶得以修復,水草豐茂、水質清澈。新增植被物種12種,其中喬木3種,灌木2種,草本和挺水植物7種。工程實施后不僅使植物多樣性增加,還對黑水河水體具有凈化作用。同時建設的休息平臺也為村民提供了一個良好的休憩場所。

4.3 鳥類棲息地修復工程

鳥類棲息地修復工程修復了鳥類棲息地,增加了濕地公園內的鳥類多樣性。新增了6種鳥類,分別是牛背鷺(Bubulcus ibis)、褐胸山鷓 鴣(Arborophila brunneopectus)、灰胸竹雞(Bambusicola thoracica)、大擬啄木鳥(Megalaima virens)、藍喉擬啄木鳥(Megalaima asiatica)、黑喉噪鹛(Garrulax chinensis)。此外,還增加了河岸邊植物類型,優化了濕地公園內部景觀。

4.4 河流原型水岸維護工程

通過對水土流失問題實施河流原型水岸維護工程后,恢復了河岸物種10種,其中喬木3種,灌木3種,草本和挺水植物4種,修復了河流岸邊植被的完整性,呈現出較為自然的面貌,促進了水質改善,優化了整體生態環境,從根本上解決了水土流失問題。

5 小結

系統梳理了黑水河國家濕地公園存在的環境問題,基于NbS的治理理念,對黑水河國家濕地公園采用一體化生態修復工程。工程實施后,黑水河生態環境得到了明顯改善,濕地的功能效益顯著提升;濕地公園的基礎設施更趨完善,管理和保護的方式方法更加多樣;社區共建氛圍更加融洽,自然教育更顯濕地特色,群眾自覺參與保護黑水河的意識不斷提高;踐行為民辦實事好事的措施更加有效,助力鄉村振興的熱情更加高漲。