上穿既有電力隧道條件下基坑開挖技術研究

單 亞(上海申通地鐵集團有限公司, 上海 200030)

近年來隨著城市建設的加速,全國范圍內正在進行大規模的地鐵建設,路網將越來越復雜。同時,地下交叉施工繁多,勢必會出現部分地鐵車站、區間等新建線路建設施工位于既有地下建筑結構上、下的案例。本文以上海市軌道交通大世界站上穿既有西藏南路電力隧道為例,采用隧道內型鋼加固、地墻圍護、坑內加固、液氮冰凍、分坑開挖等組合加固措施。液氮冰凍是第一次作為一項獨立施工措施應用于基坑開挖過程中,最終根據現場監測分析地鐵車站在多種組合措施下對上穿既有電力隧道的影響。其研究結果對類似工程具有指導意義[1]。

1 工程概況

1.1 工程背景

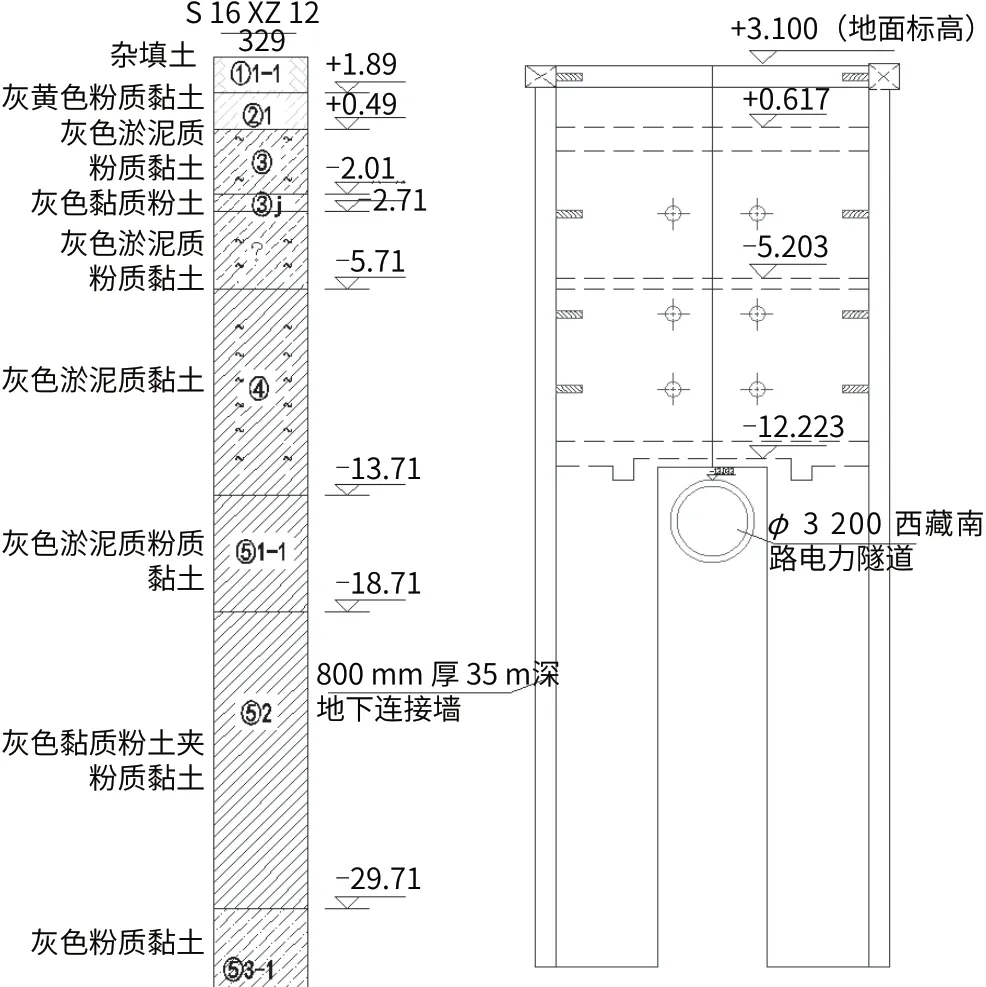

上海市軌道交通某號線大世界站主體位于金陵東路和金陵中路下,騎跨西藏南路、柳林路,東起云南路,西至龍門路。本站為地下二層島式站臺車站,與地鐵 8 號線“T”型換乘。其中,中間換乘節點 8 號線南端頭井已建成投入使用。車站主體規模 227.0 m × 19.6 m,站臺中心處頂板覆土約 2.48 m,底板埋深約 15.69 m。車站共設 2 個出入口,2 組風亭。基坑安全等級為一級,環境保護等級為一級,即圍護墻最大水平位移 ≤ 0.14%H,坑外地表最大沉降 ≤0.1%H,H為基坑開挖深度。其中,東段施工段 B 區基坑尺寸為 12.0 m × 20.1 m,開挖深度 15.62 m,坑底位于第④ 層灰色淤泥質黏土與 ⑤1-1 層灰色黏土交界處,采用明挖順作法施工,如圖 1 所示。

圖1 大世界站平面圖

西藏路電力隧道位于西藏南路東側,下穿某號線大世界站,處于車站東側施工區 B 區正下方。電力隧道外徑 3 200 mm,內徑 2 700 mm。頂標高為 –13.098~–13.033 m,距離開挖面凈距約 500 mm,車站施工過程中要對電力隧道進行重點保護。

1.2 電力隧道與大世界地鐵車站 B 區關系

穿越段 B 區基坑上跨電力隧道,開挖面距電力隧道凈距約 0.5 m,電力隧道兩側圍護結構采用 800 mm 厚地下連續墻,深 35 m,墻底位于 ⑤3-1 灰色粉質黏土層,插入比為 1:1.23。電力隧道上方南、北兩側四幅地下墻為蹺腳幅,短墻深 15.62 m,距離電力隧道頂 0.5 m,其余范圍墻深 35 m。基坑內沿電力隧道方向分為 3 個基坑,采用全方位高壓噴射工法(Metro Jet System,MJS)內插型鋼形式進行分隔。內插 H 型鋼。電力隧道上方樁深15.62 m,避開電力隧道范圍樁深 35 m。基坑開挖施工時,MJS 內插型鋼起分倉作用兼做電力隧道壓重措施,避免因土方卸載造成電力隧道上浮。電力隧道與基坑 B 區位置剖面圖如圖 2 所示。

圖2 電力隧道與基坑 B 區位置剖面圖

2 工程特點、難點

大世界站東段施工段 B 區基坑下有 1 根 3 200 mm 的電力隧道橫穿整個基坑,導致基坑南、北兩側地墻無法在電力隧道下方封閉。地墻插入比不足,且未隔斷 ⑤2 層承壓水,所以需要采取相應措施將電力隧道下方封閉,同時起到擋土受力及隔水作用。

此外,由于電力隧道距離車站基坑開挖面只有約 0.5 m,距離太近,上部基坑進行圍護結構施工、土方開挖等施工都會對電力隧道穩定性產生影響,所以施工過程中需對電力隧道進行重點保護。

3 針對電力隧道保護要求對應的基坑開挖技術措施

3.1 型鋼連接成整體

大世界站東區施工前,基坑正下方位置的電力隧道內部四周采用型鋼焊接連接,將電力隧道連接成整體,增加整體抗浮能力,且管片接縫位置采用鋼板焊接,減少不均勻沉降[2]。

3.2 地下連續墻施工

地墻施工前對電力隧道位置進行探孔。先根據圖紙坐標,在場地內放樣出南北兩側地墻范圍內電力隧道位置。再用帶三葉鉆鉆頭的鉆機進行探孔,探出電力隧道兩側及正上方位置及標高,場地內表明隧道位置,確保電力隧道位置準確。

車站圍護結構在電力隧道位置采用蹺腳幅的形式,地墻接頭采用 H 型鋼接頭。蹺腳幅短墻墻深 15.62 m,墻底距電力隧道頂 0.5 m。

(1)成槽前對成槽機司機進行安全技術交底。成槽時嚴格控制成槽深度,嚴禁超挖。電力隧道正上方短墻開挖至14 m 后,每挖一斗,人工復測一下成槽深度。若開挖過程中遇到障礙不能繼續開挖,需及時上報,探明障礙物性質,方可進行后續開挖。避開電力隧道段蹺腳幅施工時,注意控制與電力隧道的保護距離 0.5 m。

(2)嚴格控制導墻施工質量,包括導墻厚度、深度,蹺腳幅位置導墻制作深導墻。導墻達到設計要求后方可進行槽段開挖,避免吊放鋼筋籠、澆筑混凝土時,導墻產生下沉。

(3)成槽完成后,嚴格控制清孔質量,采用反循環法吸除沉積在槽底部的土碴淤泥,保證沉渣厚度在規范要求范圍內,避免沉渣過厚造成后期地下墻沉降。

(4)嚴格按照設計要求埋設注漿管,并采取相應措施對其進行保護,保證注漿管通暢。待地下墻施工完成并達到設計強度要求后,按照設計及規范要求進行墻趾注漿。

(5)地下墻及后續開挖施工過程中,嚴禁將鋼筋堆場等荷載較大的材料、設備堆場布置在電力隧道上方,減小地表沉降和地下墻沉降對電力隧道造成的影響。

3.3 液氮冰凍施工

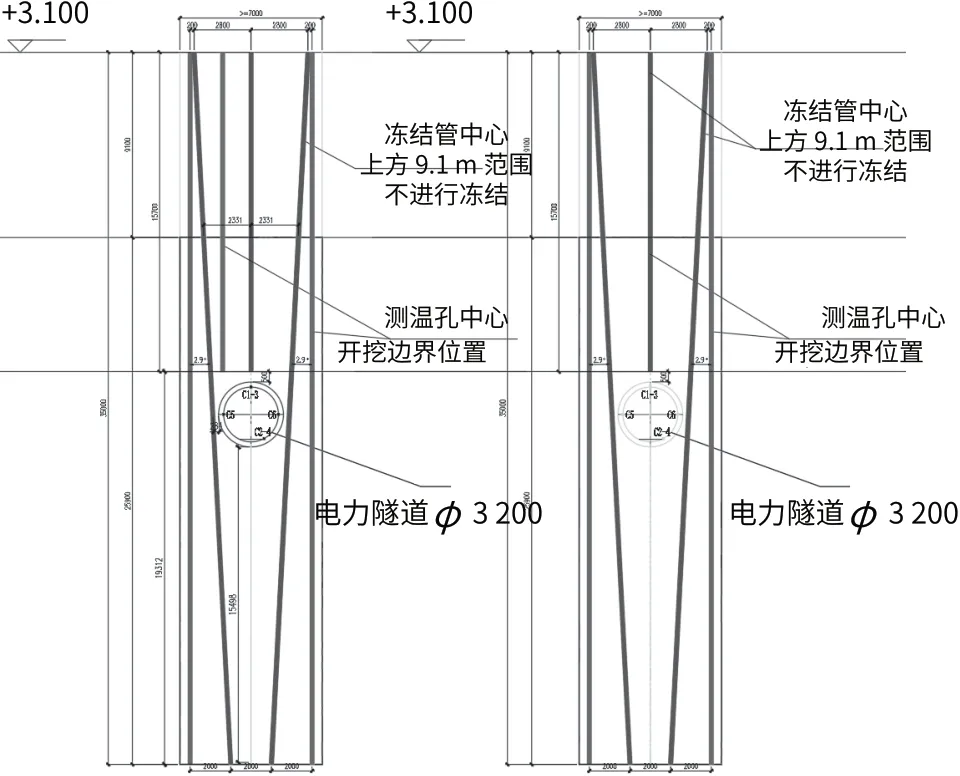

地墻短墻下方未封閉段利用凍土作為圍護結構受力及隔水。設計凍結板塊有效厚度為 3.0 m,深度 35.0 m,地面9.1 m 以下局部凍結高度 25.9 m,平均溫度T≤–15 ℃。南側距地連墻 400 mm 的距離布置第一排 2 個孔深 35 m 垂直凍結孔,北側距地連墻 300 mm 的距離布置第一排 2 個孔深 35 m 垂直凍結孔。南側在與第一排間距 1 000 mm 處布置第二排 2 個孔深 35 m 垂直凍結孔,北側因基坑外側距既有 8 號線出入口間隙為 1 m,在與第一排間距 400 mm 處布置第二排 2 個孔深 35 m 垂直凍結孔。南側在電力隧道正上方距地連墻外側 313 mm 處布置 1 個孔深 15.7 m 垂直凍結孔,北側在電力隧道正上方距地連墻外側 905 mm 處布置1 個孔深 15.7 m 垂直凍結孔。凍結管選用φ127 mm × 5 mm 的 R304 不銹鋼管。供液管規格選用φ32 mm × 3 mm的 R304 不銹鋼管。

為準確掌握凍結溫度變化情況,在南、北側做地連墻時各預埋 3 個垂直測溫孔,靠近地連墻處各布置 1 個垂直測溫孔,每天監測。在南、北側電力隧道內凍結壁范圍共布置 12 個測點,每隔 7~15 d 監測一次,監測凍結壁的發展速度、分析計算凍結壁厚度及平均溫度。垂直測溫管選用φ60 mm×4 mm 無縫鋼管。凍結孔剖面圖布置如圖 3 所示。

圖3 凍結孔剖面布置圖

3.4 坑內地基加固施工

電力隧道所在的基坑坑內采用 MJS 滿堂加固。基坑南、北兩側各 4.2 m 范圍內加固深度從第 2 道支撐至地墻墻底35.0 m 處,中間 11.9 m 寬度加固深度從第 2 道支撐至電力隧道底 3.0 m。基坑在電力隧道兩側底板下加設 700 mm 抗拔樁,全套筒施工,樁長 35.0 m,距離隧道凈距 1 500 mm。

3.5 “彈鋼琴”法施工

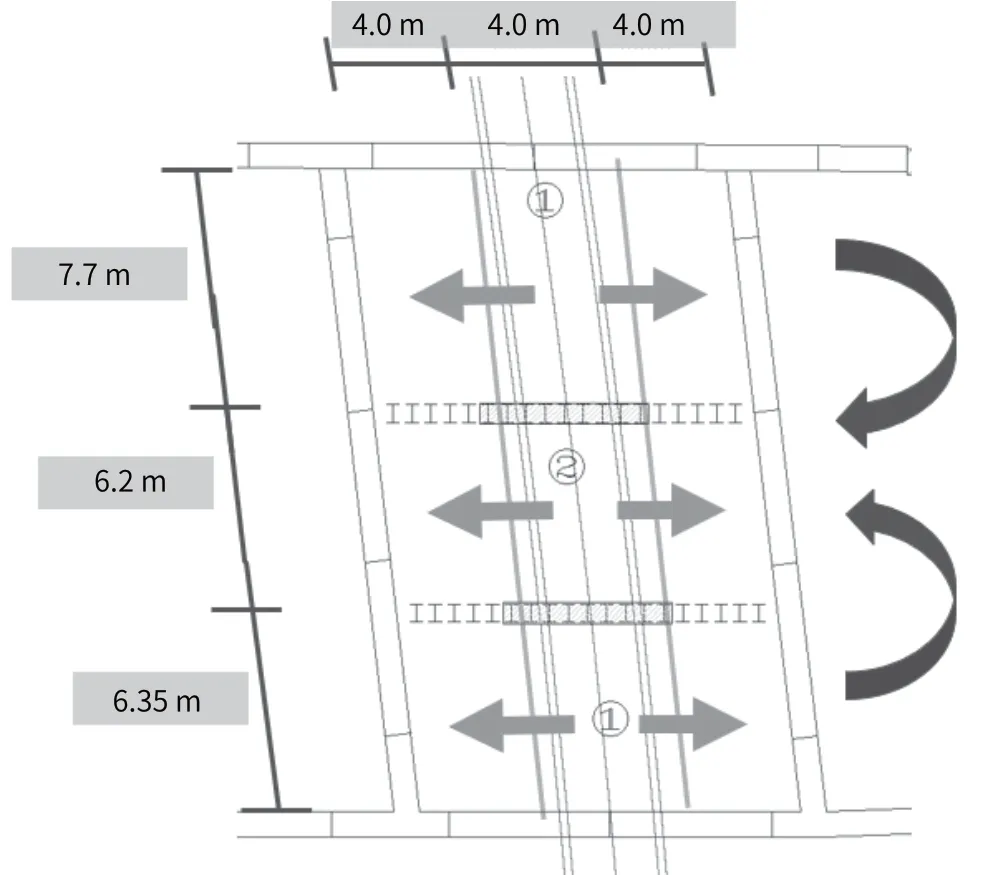

根據基坑開挖時空效應原理,為了盡量減小電力隧道上方土體卸載量,同時考慮現場作業條件,根據電力隧道穿越段基坑的開挖寬度、深度關系,在基坑內寬度范圍內打設 2排 SMW 工法樁,作為分坑圍護樁,將基坑分為 3 個獨立的小基坑。

本工程采用了沿基坑縱向設置分隔墻,將大基坑劃分為獨立的小基坑,跳倉進行施工的方法。每一階段小基坑開挖結構施工時,相鄰小基坑尚未開挖或結構中板已完成,從而大幅提高了施工安全系數,減小了施工難度。具體施工流程如圖 4 所示。

圖4 電力隧道上方基坑“彈鋼琴”法施工流程圖

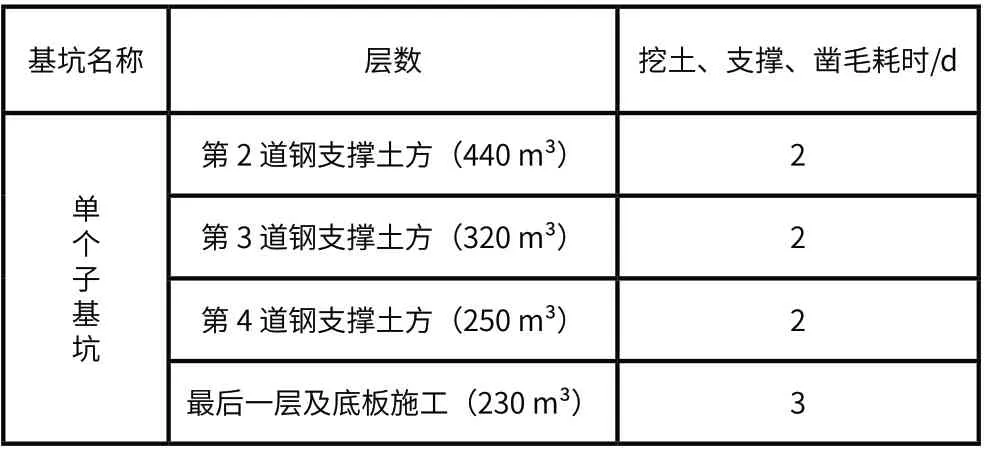

基坑設計為 4 道支撐,每個階段小基坑第四道支撐以上土體分層盆式開挖并安裝支撐,剩余最后一層土體約2.7 m,約 230 m3土方。為了減小隧道上方土體卸載和坑底的自由暴露時間,將隧道上方土體快速置換,必須確保從土體開挖到底板混凝土澆筑(土方開挖、墊層澆筑、鋼筋綁扎、底板混凝土澆筑)在 72 h 內完成[3]。每層土方開挖計劃表如表 1 所示。

表1 開挖進度安排表

4 監測數據及效果分析

4.1 監測數據分析

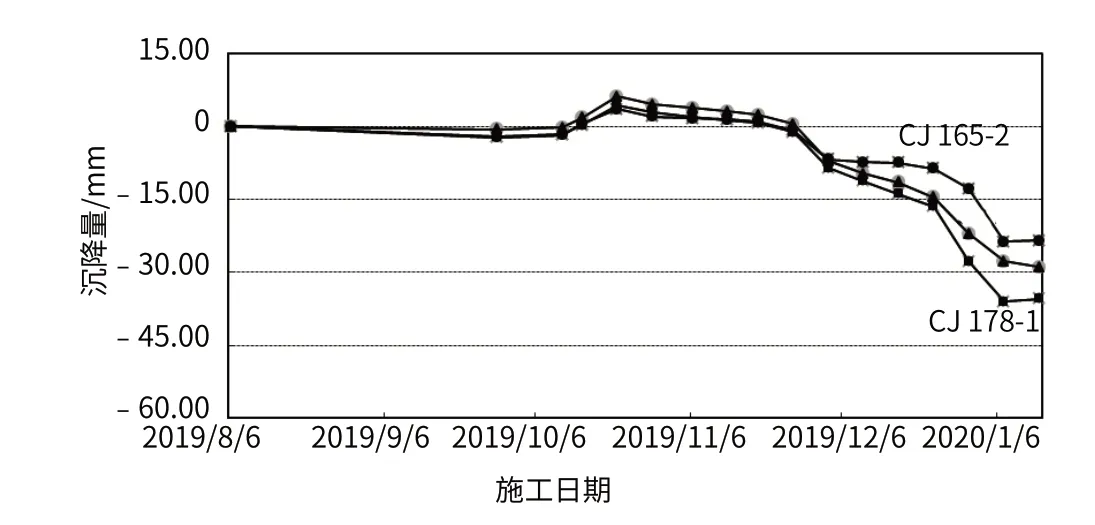

根據第三方監測數據顯示,大世界站東段施工段 B 區基坑(正下方為電力隧道 165 環~178 環)2019 年 8 月開始進行清障,至 2020 年 1 月底地下連續墻完成、坑底加固施工完成為止,電力隧道的環片最大沉降位移為 –33.62 mm,環片最小沉降位移為 –20.69 mm,環片的平均沉降位移為–30.55 mm。電力隧道整體呈中間沉降最大,兩邊沉降最小的均勻沉降狀態,但電力隧道環片沉降趨勢基本一致。電力隧道環片相應數據曲線如圖 5 所示。

圖5 西藏南路電力隧道環片沉降數據曲線圖

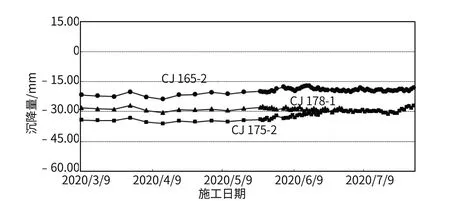

2020 年 3 月開始西藏南路電力隧道周邊土體凍結施工,至 2020 年 7 月大世界站東段施工段 B 區基坑土方開挖及底板澆筑完成為止。電力隧道環片最大沉降位移為–29.48 mm,環片最小沉降位移為 –18.16 mm,環片的平均沉降位移為 –24.06 mm。電力隧道整體呈北側沉降最小、南側沉降最大的沉降趨勢,與大世界站東段施工段 B 區基坑的開挖次序有一定的聯系。由于前期西藏南路電力隧道周邊土體凍結施工完成,導致電力隧道環片沉降速率較小,且趨勢基本一致。相應數據曲線如圖 6 所示。

圖6 西藏南路電力隧道環片沉降數據曲線圖

4.2 施工效果分析

本工程通過凍結西藏南路電力隧道周邊土體及“彈鋼琴”法施工,減弱了主動區的土壓力對西藏南路電力隧道的影響。最終使得西藏南路電力隧道沉降在后期大世界站東段施工段 B 區基坑土方開挖施工期間較小,成功地減小了對西藏南路電力隧道的負面影響[4-5]。

5 結 語

本文為新建地鐵車站上穿既有電力隧道過程中介紹一種效果良好的組合加固施工措施,重點在幫助城市地下工程建設過程中,如何盡可能減小對既有地下建筑物結構安全的影響。此方法的核心在于內外措施如何協調一致的組合達到最大效益,以及采用液氮冰凍進行地墻封閉止水的方案。希望本文能為今后同類工程的施工樹立典型并提供借鑒。