人人都有搞藝術的權力

一說西方美術,你腦子里肯定蹦出好些詞,斷臂維納斯、達·芬奇、安格爾、梵高、莫奈、畢加索、達利……沒準還有印象派、立體主義、達達主義什么的。然后問題就來了,這派那派,這主義那主義的,到底都是什么意思?梵高一幅畫拍出八千萬歐元,到底好在哪兒?

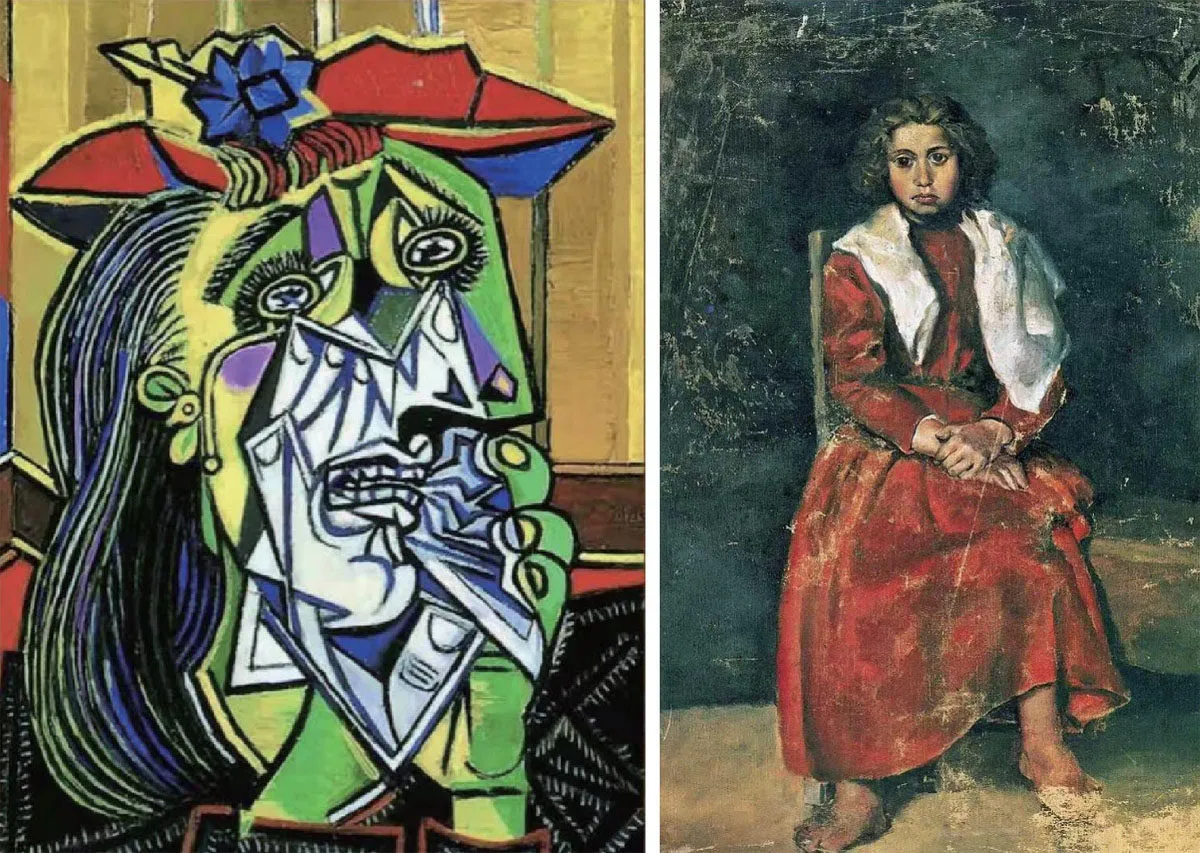

而且,越到離咱們近的,藝術好像越看不懂了。畢加索,把朵拉·瑪爾畫得鼻子眼睛歪歪斜斜的,叫《哭泣的女人》,咱沒意見,那是他自己的情人。可是,他畫的時候一本正經地要求他的情人坐在那兒當模特,這又有什么必要呢?

不懂就要看書。可是專業藝術書都寫了些啥呢?我們摘一段大家看看:塞尚對表現手段的掌握使他獨立于人們稱為的立體主義主題。他能將這一手段運用于風中樹葉那樣難以捕捉的效果并完成富于結構的杰作。一臉懵,完全看不懂這是在說啥。是吧?而且這并不是少數現象,而是藝術史著作中的普遍現象。

那知識分子不靠譜,找個專業畫家來給我們講講,怎么樣呢?這個就更行不通了。因為畫家是手藝人,會畫不會說。我們把畫家揪過來,讓他自己說說,你畫的是個啥,你當時咋想的。每一次,都像美國著名藝術史學家普雷齊奧西說的那樣:“話筒一遞到嘴邊,清晰性就驚人地消失了”。

啥叫清晰性消失了呀?就是不說人話了唄!

怎么辦?這就需要懂藝術的讀書人就挺身而出了唄!為什么這樣的人能勝任這個工作呢?對繪畫進行解釋,說破大天去,就是把圖像轉碼為文字進行解釋和表達。那文字表達這事兒,就得是讀書人來干。我就是個讀書人,而且擅長把復雜的東西說得通俗易懂。

自從上世紀七十年代以來,藝術史這門學科自身,也發生了非常可喜的變化。以前的藝術史基本上都是六經注我。知識分子今天發明個概念,明天發明個概念,空對空一通吹,云山霧罩的。但是最近這五十年,藝術史這門學科從以前的六經注我改成我注六經,開始說人話了。

這其中的一個代表人物,就是英國著名藝術史學者巴克森德爾。他提了個概念,叫“時代之眼”。意思是在對繪畫進行解讀時,我們首先要做的工作,就是還原畫家當時所處的環境。他主張,每個繪畫流派的出現,都跟當時的社會有關系。大到當時流行什么哲學思潮,有什么科學技術上的突破,小到畫家們的畫架、顏料、畫筆有什么變化,都可能促成新流派的誕生。

說回剛才提過的畢加索。其實,畢加索的繪畫基本功是非常厲害的,他十五歲的時候,就能把鄰家女孩兒畫得跟照片一樣像。可是三十年后,他卻把情人朵拉·瑪爾畫成了這個樣子,左臉是綠的,右臉是黃的。這兩幅畫,要說哪一幅更符合普通人的“審美”,當然是第一幅。可是畢加索為什么要畫第二幅呢?

用巴克森德爾的“時代之眼”來解釋,我們就會提到當時非洲木雕在巴黎風行一時,也會提到法國畫家塞尚對畢加索的影響。那么多畫家,畢加索為什么偏偏挑中塞尚管人家叫爸爸呀?可能是真被塞尚的理念打動了,也可能只是他在塞尚畫了一輩子的圣維多利亞山的山腳下買了一塊地,想開個民宿?

這種在畫布之外為各繪畫流派提供解釋的方法,就有效地擺脫了藝術史“自說自話”的窘境,從而為我們提供了更容易理解、也更令人信服的詮釋。

可是,僅用社會外界這一個因素,能解釋藝術的全部嗎?并不能。

藝術的風格演變,也有其內在的、與外界無關的動力和邏輯,這部分內容,我在課里也會有所涉獵,但是重點還是會放在藝術與社會的互動上。正是受了巴克森德爾的啟發,盯著這樣一條主線來看藝術史。就是“畫家把畫賣給誰”。

你可能也聽過西方美術可以分成古典藝術、現代藝術和當代藝術三個階段。你要是請個學院派的人給你從藝術內部去分析,肯定各種甩大詞兒,給你講得云里霧里。但我們要是從這條線索人手,重新理解這三個階段,藝術就可能在你面前,脫去面紗露出原型:

所謂古典藝術,也就是訂制時代。這個時代,訂畫者、甲方決定畫什么,如何構圖、使用什么材質和顏色。在這個階段,畫家只是匠人,談不上什么創作自由。

而到了現代藝術,畫家的畫不再是某個甲方的訂件,而是通過畫廊向不特定人群銷售。所以,畫家們急切地想知道大眾想什么,要什么。

更為重要的是,這個階段的各個繪畫流派,其實是當時哲學思潮和文學運動的具像化。比如,孔德的實證主義起來了,藝術界就出現了印象派;象征主義文學起來了,藝術界又出現了象征主義,等等。將西方現代繪畫與當時的哲學與文學運動一一對應并加以解釋,這才是它最為有趣的地方。

至于當代藝術,是布雷頓森林協議垮臺后,藝術品成為富豪、專業收藏家、金融機構的投資品。藝術品成為了一個保值和投資手段,所以當代藝術,就要用資本的邏輯去解釋。當代藝術,被關注得多,被談論得多,就值錢。

當然,咱們藝術肯定不能只聽不看。這篇文章能幫你的,只是如何去理解藝術。但是要學會欣賞,卻必須要自己多看。所以,提到的藝術作品,都附上了精美的圖片。建議你打開文稿區慢慢欣賞。不看畫就想學會欣賞藝術,那是萬萬的不可能。

英國詩人愛德華·揚格說:

“我們出生時都是富有原創的人,但都是以復制品的面貌辭世。”作為一個社會性的存在,揚格的這句話是我們每個人命中注定的歸宿。在通往這個晦暗歸宿的旅途中,只有當我們隨意構勒線條和涂抹色塊時,才會感到片刻的歡愉。無論是在一張紙上,在電腦屏幕上,還是在一片退了潮的沙灘上。也正是這片刻的歡愉,讓我們這些凡夫俗子有了感謝藝術家們的理由。

請你想象一下這些場景。家庭餐桌上,孩子問“畫上的阿姨為什么不穿衣服”,你可以毫不尷尬地告訴他什么是文藝復興。

朋友聚會,你敢組織大伙去看一個畫展,不但不用擔心自己看不懂,還能給大伙講講莫蘭迪色妙在哪里。

微信群里有人甩了個截圖,說蘇富比剛剛拍出上千萬歐元的巴斯基亞,后悔扔了自己家孩子小時候的涂鴉,你可以告訴他,這是國際金融玩家的游戲。