斂衽臥游,神形分殊

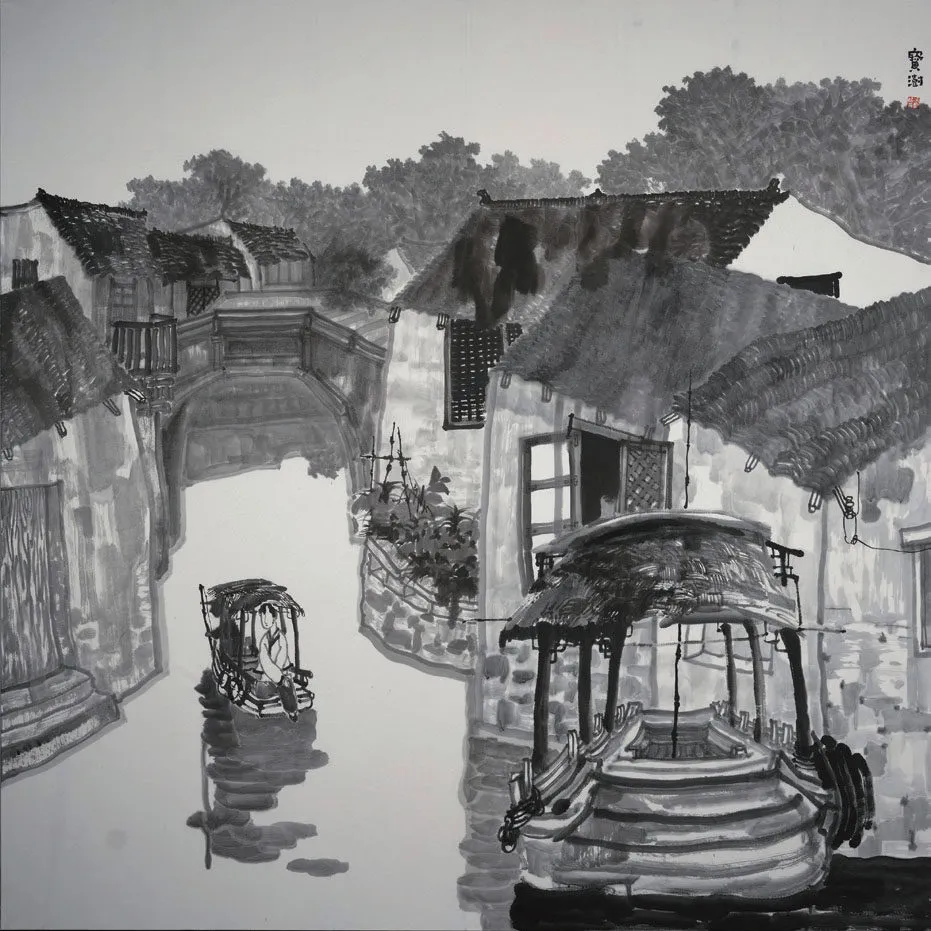

我與寶澍相識時間不是很久,最早的見面應是在十年前沈陽故宮。他與他的同門師兄弟來參觀。我們領導讓我接待他們,他還回贈給院領導一幅畫。那幅畫讓我開了生面,覺得園林還不曾有過如此淡淡然的表現。朦朧之中的靜謐,淫潤中的溫婉,把我帶到了江南水鄉中去。

上世紀八十年代寶澍就讀于魯迅美術學院,入室郭西河(伴云)先生門下,成爲入室。于花鳥大寫傳承齊門一脈,再承薪盡火傳之功。還曾受教于姚嗚京先生、鄭偉先生、李鐵生先生、崔曉冬先生、李庚先生。本世紀初考入中央美院賈又福先生研究生山水工作室,成爲賈又福先生入室。

寶澍是又福先生最鐘愛之弟子之一,心脈與乃師相通。尤能得其師所惠教:“師其心而不踵跡”之法理。寶澍尊其師之教,亦能

“以石觀化”。他對其師之道悟化,是得其師真傳。

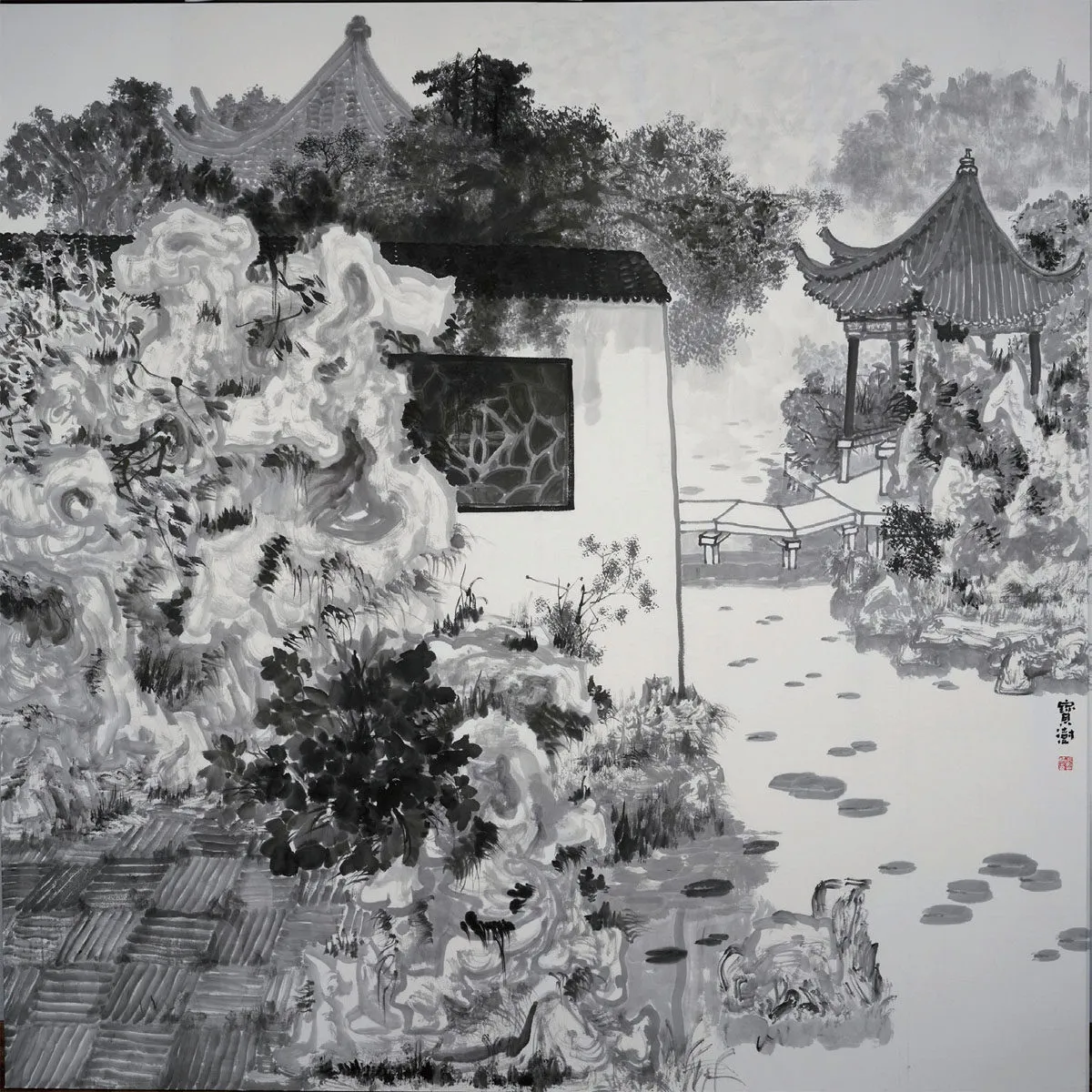

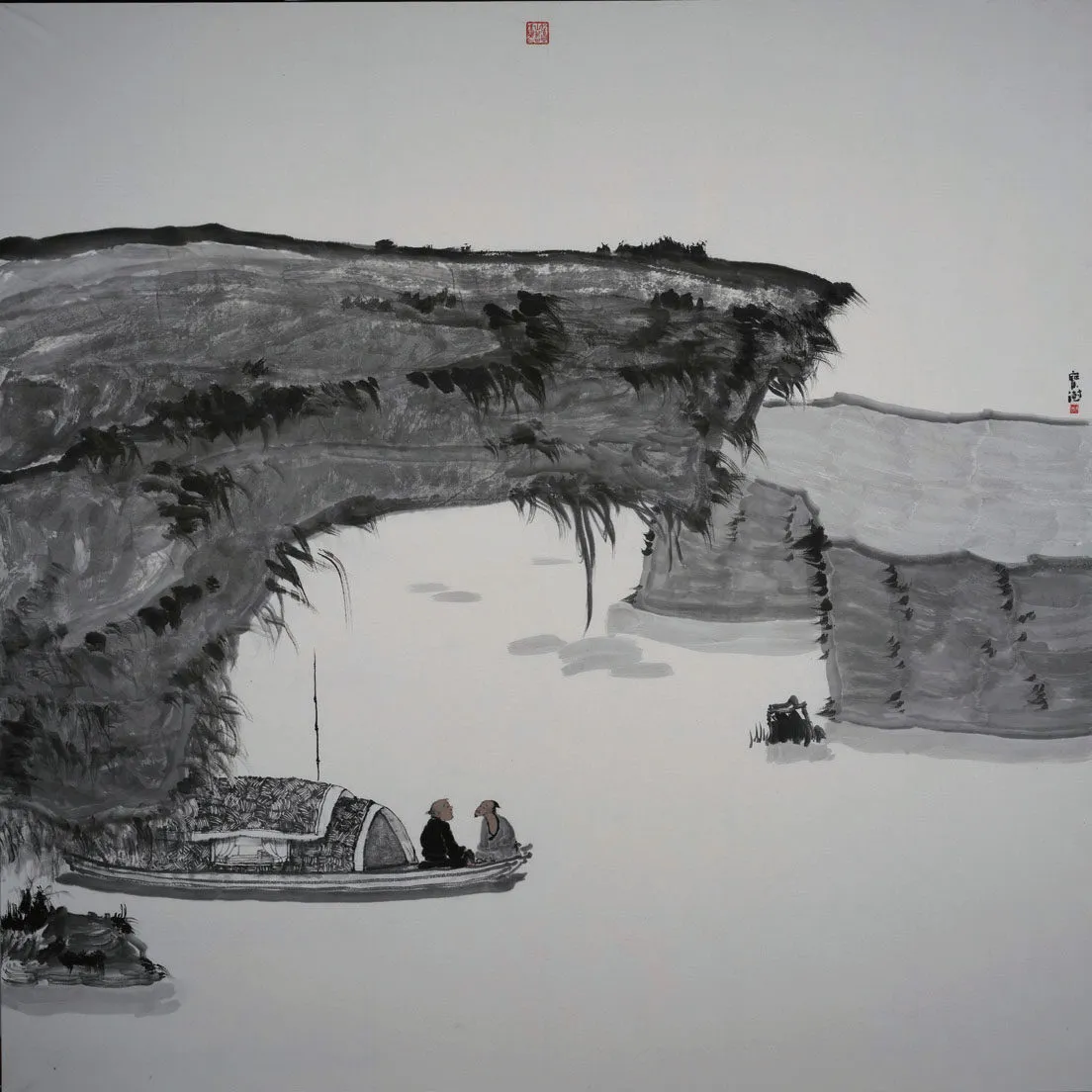

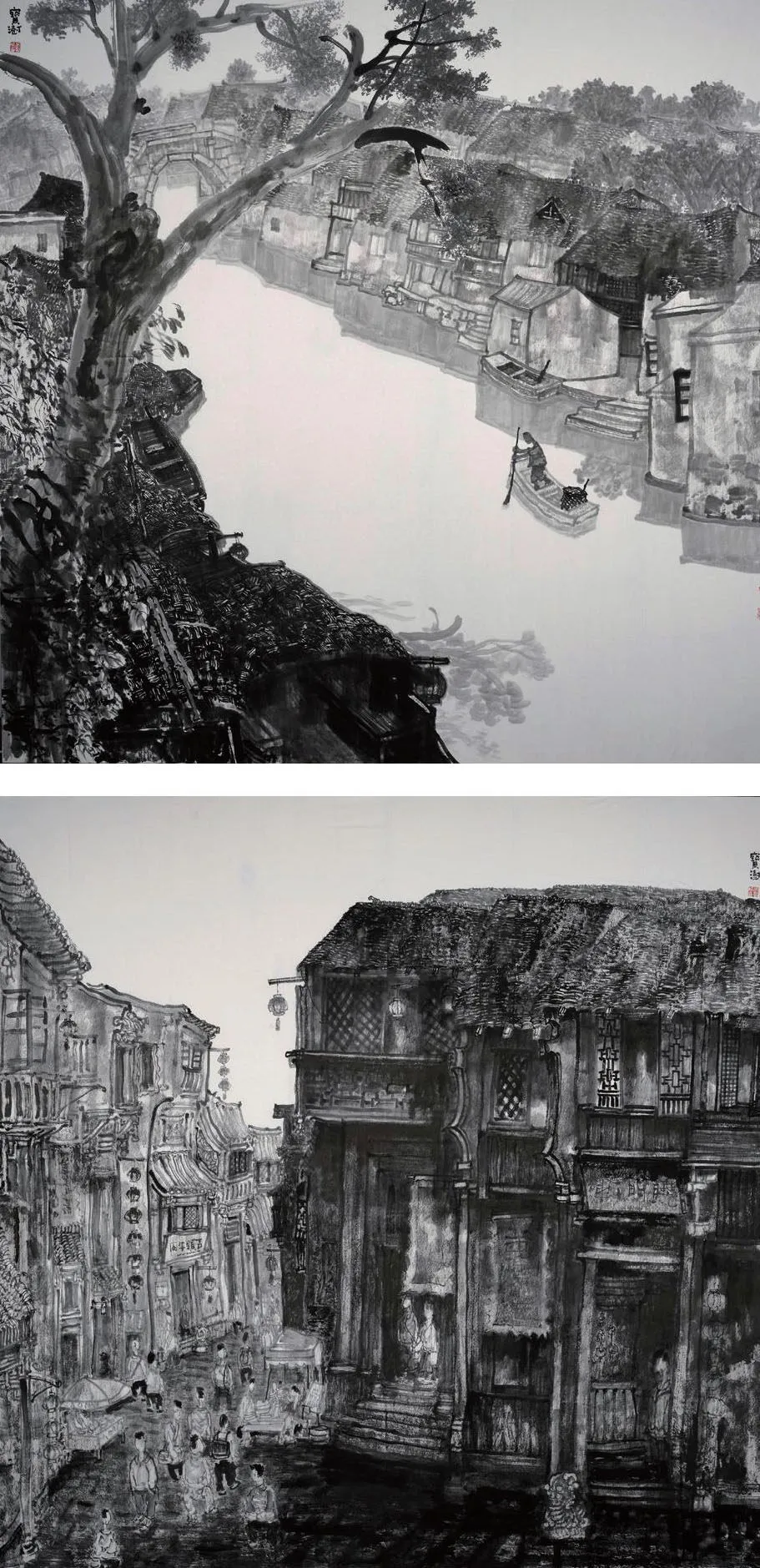

寶澍于其宏篇巨幛狀寫祖國山河作品中,其構圖或繁滿緊湊,或精簡疏曠。繁密緊湊者,幽閟而不壅塞,筆墨變化百出。精簡疏曠者朗闊且天真,彩韻縱橫馳突。其畫即是筆者于紙上抒發胸中回宕,亦是畫中物象之天姿,得捭闔勁健韻律中透露秀逸空靈,令山川可望可游可居。

寶澍的畫,真誠、樸實、平易、寬厚、堅毅、善良。不飾浮華,然不可謂不張揚。寶澍身上,真誠是主導內心主旨的情愫,散發出通達之理性。內充的性情,儲蓄了特有的頑強,扎扎實實地的努力憑借了持久的世間感懷。纔畫出了沉欎充盈渾博魂魄,凝結聚合太和彌滿菁萃。他為人真誠之魅力,讓任何人都無法拒絕。

寶澍不是那種只顧作畫忘記做人的畫家,他的誠懇,讓他積儲了豐稔的體驗。看了寶澍的畫,那種畫即是讓人的感佩幡然而至、有時光的雕蝕之中得以修養的積淀,那與古爲徒與神契合之思襯,真是蒼冥的造化。

寶澍的山水中除去南國水鄉,還有為山河立傳之宏幅钷制。藝術提煉和情感的陶鑄,具有自我程序的豐渾之內涵,造化了視覺效果。繼承其師祖李可老之“膽”與“魂”氣勢。是別有所求之自家法式。其作品廣博的取材。無論北國南疆,境內域外。得益于寧靜的東南,深厚于蒼茫西北,凈化于東北之雪域,融匯于歐美之異風之美。這些幻像爲之審美所凝固于毫端,陳情于紙末,縱情之揮灑,運斤于腕下。經過獨鐘情意之遴選與強化,一切都變爲凝重、蒼莽、渾厚、奇崛,人爲罩括天人合一精氣,渾渾淪淪。渾淆于心思而幡然大化,維系物像滄冥內純。蘊藉絙古,透視了向榮生機。

這些許之山水畫中,還有疏淡清逸荒寒之跡象。這中跡象似乎無意靠墨的增減再現空間層次之近遠,而是以強化用線,并改變線條組織與結構穿插,幻化出鏤刻而成的浮雕感,為他那深厚繼承賓老之青城坐雨,雨打墻頭之凝略,賦予自我審美形式。如今,寶澍已不太滿足于這種其已有作品精神又從內蘊與視覺形式的互為表里而言,仍然以把持充分肯定之態度,繪出之作品為他的山水畫開了生面。

寶澍的畫作之中幅,構圖有平視的中景有高瞻之遠眺。他畫雪山有游龍氣勢,躍動于高寒之上;他繪之江河,奔流湍激;他畫荒涼蒼莽的秦風漢月,掩映出不朽之傳統。繪世間人情亦閃鑠金光的輝耀和清亮的泉水。以線爲畫中脊梁,即“骨法用筆”,或力透紙背或率意恣肆,用線代替皴法,成爲皴斫之結構。他重視結構,突破古厚技法,他仍然發揮著皴擦的作用,筆勢之迅捷,飛白之耀目,是精神在奔突流走。

墨與色的厚抹,已經從筆法造型中解放出來。筆墨之互補,線面之交錯,積成了殷紅、群青、蒼綠,與大面積的粗礪的筆墨肌理,講究西式平面構成視覺效應,這些組合形成寶澍大山大水畫面語言藝術。強烈語言表現奔突于古今之間天人之際的蒼奇,是有其美麗畫面。但比起性情作品中以線為主,浮雕式語言,以求不夠完美之精到。妙曼茫茫宇宙之中潤水雄山。那些不似體現空間之疊嶂重巒,線面組合中有縱有橫之對比,有轉換又依存之法定趨勢運動取勢使得概念之為欲顯重要。墨色肌理構成之秩序感也使觀者注意力集中,更能有助于強化作品之形式感。便于觀者“遠取其勢,近取其質”。

近代中國畫的寫實傳統,導源于西方的寫實。寫意傳統,發端于文入畫,強調表達作者的精神遐思,要求書法式的任情揮灑,洗練與概括,然大多不似寫照。唯因造型能力之不足,故失其形象。則稱變形,大多以渲染氛圍為手段,形成了半具象半抽象的畫面。積累了融筆墨造型為一圖式法則。其優勝在于拉開藝術與自然的距離,使藝術更加貼近內心,但因為偏重筆墨而乏善于形似,故難成形神兼備。形之遠遜,則神無所依存,故不得道也。如畫者離自然與社會。談畫中“自我表現”與自我價值又何從談起?“以神法天”,之藝術大道。是說藝術家之“神思”在于“天人合一”。宇宙哲學中,“天人合一”的哲學也是中國古代哲學貢獻,是中華民族奉獻經人類最寶貴精神財富。所有藝術門類最后之歸宿皆為“天人合一”。寶澍之畫盡人力,而安天命,得天趣則奉一心。

寶澍之畫,立足于民族之法,且亦涉獵西方構成。他敏求深思,勤奮力學。這種以文質彬彬可求博大作品,于世獨立之語言形式,呈現于觀者面前。凡三十余年,寶澍不但在山水畫上取得令人刮目之成績,也從中看到責任與使命感。畫中成就,又邁向博大雄深之境界。對寶澍之為人治藝之讀審,信奉他必然能取得醒世于人之佳作。(作者周維新,原沈陽故宮博物院學術委員會副主任,研究員)

張寶澍

中國美術家協會會員

李可染畫院副院長

沈陽市文史研究館研究員