玩兒藝術的,別被藝術玩兒了

我們常說「不要被藝術玩了」,這句話的意思大體上講是在勸戒青年藝術家不要為了創作藝術品而創作。可青年藝術家或出于迫切渴望成功的心理,往往會選擇“以論帶史”的創作邏輯,一舉跨入死胡同而不自知。這種創作邏輯就是拒絕其他范式,并執迷于一個預設的、功利性的目的,最終鉆進牛角尖。

有這種心理的藝術家都有一個習慣,他們會把自己對作品的闡釋置于作品之前,并試圖通過一套話術來說服觀者接受它是一件藝術品。

這里有兩個極刺耳的字眼——闡釋和說服——它反映出藝術家尚存的自卑。這簡直無法忽視,就連最不懂藝術的人也能發現其中的貓膩。設想,在聽一首樂曲前主持人會怎樣介紹它,顯然是粗略的簡介,因為樂曲會表達自身,那些冗雜的贅述其實都在否認女之后的樂曲是一首樂曲。因此,多余的闡釋同樣是在否認藝術品的藝術性。

約翰·凱奇,《4‘33》,1947

當約翰·凱奇上演他“最反叛”的音樂作品《4'33》,即保持4分33秒的靜默之前,全然不做闡釋,而今天的交響樂團也如此這般地演奏它。因為任何對它的闡釋,都是為其藝術性的展現增加一層又一層的限定。當然有人會問,藝術家總在作品標簽上寫幾句話,這難道不是闡釋嗎?不,這是“指認”。讓我們看看約翰·凱奇在《4'33》演奏前的一個指認:音樂的質料是聲響和靜默,把它們組織起來就是作曲。

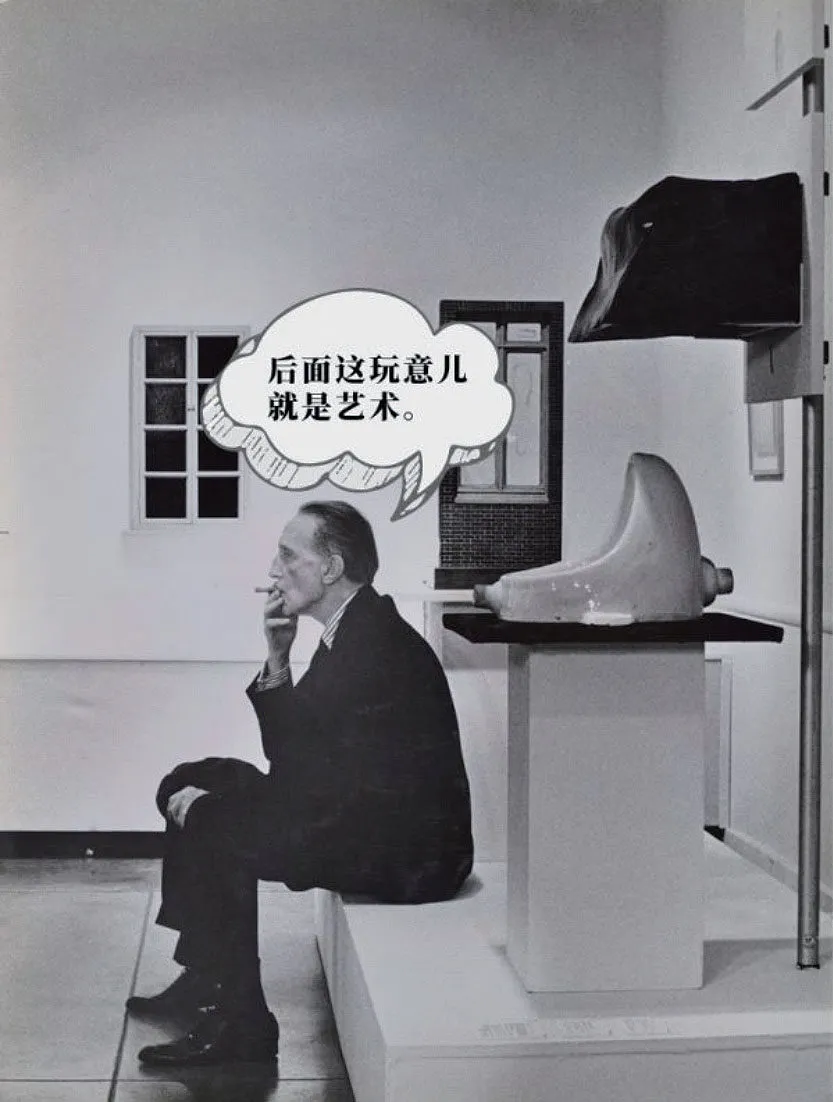

杜尚與他的小便池

杜尚在安排他的小便池進入展廳時,可沒有和觀者說過一句話,小便池就靜靜地呆在那里。如果這個行為本身也是一種話語,那么它所說的僅僅只是“這是藝術”或者“我做了這件藝術品”。對現成品的“指認”本身就意在說明其與相同物品之間的區別,而對“它為何是藝術”緘口不言則是為了引入更多能夠證明“它是藝術”的說話者,這包括美術館館長、藝術世界的諸多成員、媒體記者和附庸風雅之人。

《推拿圖》2018

在上海榕異美術館曾經辦了一場名為《朋友圈》的展覽。這場展覽的特殊之處是,它不以傳統的作品標簽來解讀藝術品,甚至不是在對藝術品進行解讀(因為藝術品原作并不出現),而是直觀地呈現藝術與生活的關系:他們把藝術品的攝影記錄與藝術家的朋友圈日常照片等高地張貼在一起,試圖用那些圖像“解讀”作品的同時,也在討論朋友圈是否可以成為一種展示渠道,以及創作到底是什么的問題。

在上面這位青年藝術家的案例中,我們看到的是什么?是她的創作邏輯在日常生活中的延續,或者說是她的日常生活造就了藝術創作。使其成為藝術品的說明,除了一句簡單的指認外,就是生活的全部,以及消費主義社會這個巨大的背景。作品不用說話、藝術家也不用說話,但作品的符號、形式都在表達自身,把我們的日常經驗(亦即與她類似的那些個經驗)引入到她的作品中去,直到我們覺得它是對的。

在這場展覽中的一件作品是宋兮創作的,在上面那個木制隧道的盡頭,有個人反復開關一個開關,使環境忽明忽暗。而他對這件作品的“介紹”異常的詩性,神奇又令人玩味。

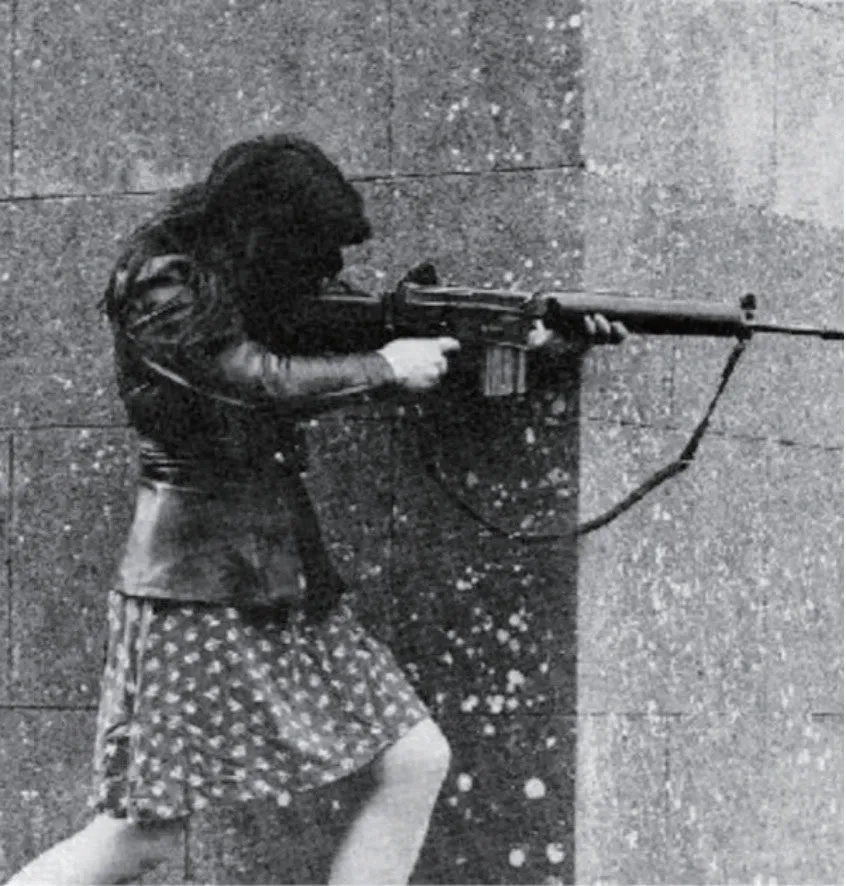

1972年,一名愛爾蘭共和軍戰士與北愛爾蘭的英軍作戰。裙子的花紋和墻壁的彈孔很搭配。光線像自動步槍的槍火那樣極速地閃現又熄滅,而在畫面外,或許有人、有物隨著節奏前仆后繼又成批地倒下。如果這是一位經受戰爭洗禮的藝術家,那我們很容易把握他的觀念,然而他又不是,這便讓人好奇到底是什么讓他必須指認這個反復開關的房間是一件藝術品呢?當他選擇展示這張歷史照片的時候,圖像就試圖說明一切,似乎有個捉摸不定的東西再向我們招手,訴說著它與作品的關聯,這東西不能明說,但與他身份雷同的我們確實體會過。

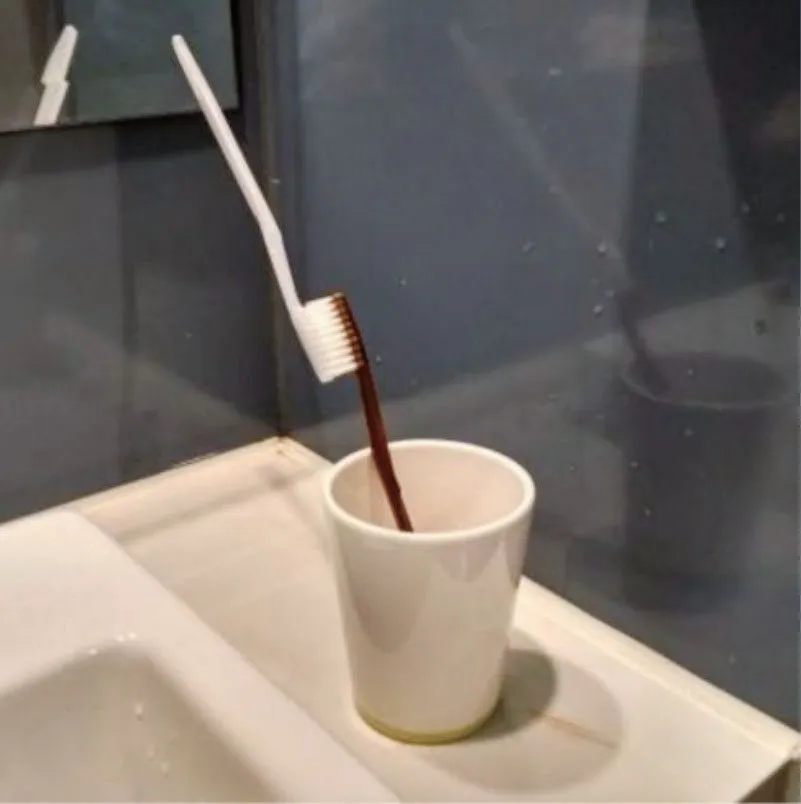

這個隨手拍攝的圖像可以表達什么?顯然是一場擺拍,我們能從中讀出控制的意味。如果把這種控制感置入作品的創作手法中,或許就能理解下面這個鏡頭。

與其說這些作品本身就是一個精妙的純然之物,不如說它們是一堆四處爬行摸索著的章魚,試圖與世界發生各種各樣的關系。這就是藝術品所追求的“共鳴”,所謂“共鳴”不是一個亟需被人觀察、分析、理解的對象,而是一條企圖輕輕碰觸我們的觸手,只有在碰觸的時候,我們才會起雞皮疙瘩。所以,當一件藝術品成為藝術品的時候,它必然號召著外部的經驗、歷史和圖像走進它的內部,而不是把自己鎖閉起來,成為一個無縫的果殼里的世界。那是工藝品,是個核桃。