用熱愛堅守夢想

神舟一飛入蒼穹,巡天半載寫新篇。2021年10月16日,神舟十三號載人飛船進入太空,翟志剛、王亞平、葉光富3名航天員開啟了為期半年的“太空出差”。3名航天員飛往太空前夕,《人民日報》記者與他們進行了面對面對話。本文節選自本次對話。

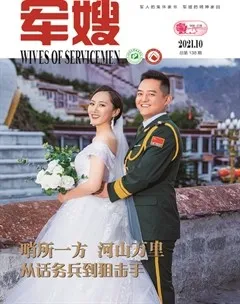

王亞平是《軍嫂》的“老朋友”。2018年3月,《軍嫂》創刊十周年之際,她寄語本刊表示祝賀,并登上紀念《軍嫂》雜志創刊十周年專刊(2018年2-3期合刊)封面。2021年第3期封二《我是軍嫂我是黨員》專欄,王亞平以軍嫂、黨員雙重身份,表達了對百年大黨的由衷熱愛。

借此文致敬一代代中國航天人!祝福中國航天事業蒸蒸日上,祝福偉大祖國繁榮富強!

記者:成為此次進入中國空間站的航天員,有什么感受?

王亞平:能夠再次飛上太空,是我最大的夢想。第一次更多的是新鮮和好奇,第二次更多的是期待和享受。我期待、享受失重反應下神奇美妙的感覺,在太空回看美麗的地球;期待和大家在中國空間站一起迎接新年;期待有機會執行出艙任務,到艙外看看美麗的太空;期待再次帶著孩子們去放飛夢想,開啟新的探索。

我再次飛上太空間隔的8年,是載人航天工程技術進步的8年。太空飛行從神舟十號的15天到神舟十三號的半年,時間的增長是國家航天綜合實力的躍升,也是幾代航天人接續奮斗的成果。

上次“太空授課”之后,我收到很多孩子的來信,也去了一些學校,更直觀感受到孩子們對太空的向往和對科學探索的熱情,讓我深刻感受到“太空授課”的意義所在。有的孩子因此喜歡上了航天,報考航天專業,甚至成了我的同事。更讓我感動的是,仍有很多孩子翻看當時的授課視頻,問我什么時候還能飛上太空,再一次授課?中國空間站的空間更大,我會做一些航天科普,形式可能會有變化,但一定會有“太空授課”。

記者:女航天員和男航天員的訓練標準一樣嗎?

王亞平:太空環境不會因為女性的到來改變,也不會因為航天員是女性就降低門檻。所以,女航天員訓練內容的要求、標準與男航天員基本一樣。

男女確實有差異,比如力量方面。針對出艙訓練,怎么縮小和男航天員的差距?就是練。訓練上肢力量,我和男航天員練一樣的項目,比如引體向上、俯臥撐、推杠鈴等。有一次訓練完,按摩師說:“告訴你一個不好的消息,你的胳膊變粗了。”我聽了之后卻特別開心。訓練時,我甚至會和男航天員比一比肌肉塊。

力量是一方面,我沒有男航天員強壯,胳膊沒有男航天員長,因此對艙外航天服的操控能力不占優勢。穿著同樣的衣服,要克服壓力,需要做很大動作,或是用兩倍力量才能做到。經過長時間訓練,我摸到了一些竅門,出艙的動作既需要核心力量,也可以通過一些方法實現可操作性。大家對女航天員出艙充滿信心,我自己也有信心。

我的水下訓練達到幾十次、上百個小時的訓練量。每次練完,身體很疲憊,但我都特別開心,覺得自己的技術又長進了,離夢想又進了一步。因為熱愛所以堅持,因為熱愛所以執著,因為熱愛我足以攻克難關。

記者:作為女航天員,有什么優勢和特點?

王亞平:空間站建設過程中,將有4個飛行乘組接續飛行,就像空中接力,每一棒有每一棒的要求。我這一棒,既是飛行乘組的第二棒,也是女性航天員的第一棒。由于之前的飛行經歷,我對女性航天員的優勢和特點有了深切體會,女性特有的親和力、韌性、耐心、細心,在任務完成和乘組配合上有著獨特的優勢。

記者:在太空駐留半年,是否會牽掛家人?

王亞平:航天員平時的狀態,只有飛行和準備飛行,訓練很忙碌。只有靠家人理解和支持,我才能心無旁騖地執行任務。

對我來說,最牽掛的就是女兒。女兒在我執行神舟十號任務時還沒出生,現在她已經5歲半了。她知道媽媽是航天員,也感到驕傲和自豪,經常讓我講太空的故事。有一次她跟我說:“媽媽,我知道你是一名航天員,還是太空老師。”我聽了很高興。

我有時候會想,半年后她變成啥樣了,會不會不認識我了?這次我和女兒互相布置了任務,半年時間里都要照顧好自己,好好學習。她讓我多“摘”些星星回來,要分享給同學。

現在,在太空可以和家人雙向視頻。我們還在天上配備了手機,可以給家人、戰友、同事打電話,這其實也是為6個月在軌駐留做的準備。此前,我在地面也接到過“神十二”航天員從太空打來的電話。

關于私人物品,我帶了在地球上最惦念的東西,比如女兒等家人、戰友的照片和視頻。我的化妝品等個人物品已通過貨運飛船提前帶上去了,團隊科技人員定制了按壓式的化妝品,方便取用。我還帶了具有民族特色的樂器,會在天上展示。在空間站的閑暇時間里,我們可以開個小型音樂會。我還給兩位隊友帶了新年禮物,打算給他們一個驚喜。我是全國人大代表,到時候爭取從太空提交建議。

記者:作為一名航天員,能夠參與空間站建造,是什么感覺?

王亞平:萬人歡呼的出征,一飛沖天的豪邁,鮮花簇擁的歸來,在航天員的職業生涯中微不足道。在十幾年甚至幾十年的時間里,大多數都是重復單調的生活、嚴苛的訓練,但我們樂在其中,用熱愛堅守夢想。

航天是我熱愛的事業,我的字典里從沒有過“放棄”兩個字。我期待在中國空間站上有更多中國發現、更多有趣的人類探索,書寫更輝煌的中國故事。

(本文轉載自2021年10月18日《人民日報》,有刪節。占康參與采寫)

編輯/張建動