曝氣方式對底泥重金屬釋放的影響

宋蘭蘭,王 汗,徐 群

(1.河海大學水文水資源學院,南京 210098;2.水發規劃設計有限公司,濟南 272037;3.南京水利科學研究院,南京 210029)

0 引 言

農藥及化肥的施用、工業生產活動、雨水淋溶廢棄物[1,2]是重金屬進入水環境的途徑。進入水體的重金屬大部分吸附在有機質、鐵錳氧化物、硫化物中并在沉積物表層富集,從而導致沉積物中重金屬含量超出水體許多倍[3]。環境中微生物通過代謝功能固定重金屬離子或將有毒的重金屬離子轉化成無毒或低毒價態[4]。由于重金屬污染源依然存在,當底泥環境變化時,如酸性環境[5]、溶解氧增加[6]、溫度上升[7]、風浪和生物擾動等[8],可能導致重金屬形態發生轉變。已處于穩定狀態的重金屬再次活化,轉化為游離的重金屬離子而釋放,導致水體質量在相當長時間內處于不良狀態,進而危害到人類及生態系統健康。

曝氣[9]、疏浚[10]、原位覆蓋[11]是修復受污底泥最為常用的技術。底泥修復的關鍵是有效控制蘊含其中的污染物釋放。疏浚會對底泥產生物理擾動,因此實施前需摸清底泥污染狀況,以防二次污染。原位覆蓋是在底泥表面鋪放清潔泥沙等天然礦物或投放化學藥劑形成底泥覆蓋層,從而阻止底泥中污染物向水體遷移釋放。但原位覆蓋往往會破壞河流底棲生境而使其應用受限。曝氣是將原缺氧水體轉變為好氧水體,恢復和增強水體土著微生物活力,加快污染物質降解。曝氣技術因其利用河道自凈能力進行原位處理,不存在二次污染,在水生態修復中廣泛應用。但曝氣打破了缺氧狀態下物質的動態平衡,在新平衡建立過程中,物質存在形態被改變,產生或正或負的環境效應,這是曝氣技術需關注的科學問題。目前,曝氣后底泥氮、磷、有機質的釋放機制研究文獻較多,而曝氣方式對重金屬釋放的影響鮮有分析[12,13]。因此,本文設置淺層曝氣和深層曝氣兩種曝氣方式,研究底泥重金屬(Cu、Pb、Zn、Cd、Fe)含量的變化,以期深入認識曝氣治理的環境影響效應,為科學合理地制定水生態修復技術提供數據支撐。

1 材料與方法

1.1 實驗方案

實驗地點:揚州市真州鎮長江村一劣Ⅴ類水體,水面寬8 m,平均水深1.2 m,無外源污染輸入。設置曝氣點S1、S2和對照點S3。S1、S2采用同類型鼓風曝氣設備,曝氣盤直徑12 cm,S1、S2 兩曝氣點間距4 m,S1 點曝氣裝置位于水面下20 cm,S2 點曝氣裝置位于泥水界面上20 cm,即水面下100 cm;S1、S2 均連續曝氣,曝氣量30 L/min。S3 點未設置曝氣裝置,距S1、S2 中點1.5 m處。S1、S2和S3呈等腰三角形布設,詳見圖1。

實驗時間:2018年7月19日-8月4日。

1.2 樣品采集與處理

采樣方式和時間:彼得森抓斗分別采集淺層曝氣點(S1)、深層曝氣點(S2)和未曝氣點(S3)處表層底泥,約500 g 左右。帶回實驗室后,測定底泥中Cu、Pb、Zn、Cd、Fe 含量,曝氣前、曝氣后每兩天采集泥樣,共采集9 組底泥樣品。同步測定上覆水體和底泥樣品中的氮、磷含量。取樣時間為17∶00。

預處理與測定:采集底泥裝入自封袋立即放入-20 ℃冰箱冰凍,實驗室內去除葉片、石子等異物,研磨,過100目網篩保存待測。稱取0.1 g 待測樣品,HNO3-HCl-HClO4微波消解后去離子水定容到50 mL,電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP-AES,美國熱電ICAP 6300)測定Cu、Pb、Zn、Cd、Fe 含量。測定過程利用水系沉積物標準物質(GBW-07307a)、平行樣和空白樣進行質量控制,結果符合質控要求。氨氮和總磷測定參考《水和廢水監測分析方法》第四版相關標準。

1.3 數據處理

SPSS 軟件中單因素方差分析整理實驗數據,P>0.05 為無顯著性差異,P<0.05為差異性顯著,P<0.01為差異性極顯著。

2 結果與討論

2.1 底泥污染狀況

地累積指數評價底泥重金屬污染程度,其公式為:

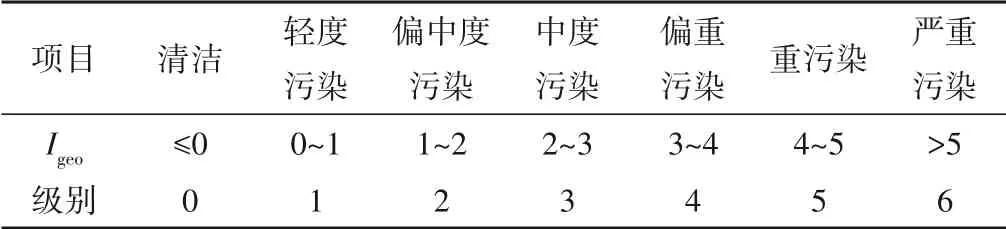

式中:Cn為底泥中元素n實測值;Bn為底泥中元素n的地球化學背景值,本文參考江蘇省土壤元素地球化學基準值[14];K考慮各地成巖作用差異可能引起背景值變動,一般取值1.5。地累積指數分級及對應污染程度[15]見表1。

表1 地累積指數分級Tab.1 Classification of Geoaccumulation index(Igeo)

由地累積指數可知,除了Cd屬偏中度污染外,Cu、Pb、Zn為清潔,Igeo排序:Cd>Zn>Cu>Pb(表2)。

表2 底泥重金屬污染程度Tab.2 Pollution Grades of heavy metals in sediments

2.2 曝氣環境對底泥重金屬釋放的影響

2.2.1 實驗結果

底泥中Cu、Pb、Zn、Cd、Fe 在淺層曝氣(S1)、深層曝氣(S2)以及未曝氣點(S3)處底泥重金屬動態變化,如圖2所示。

Cu:S1 和S2 處初始含量分別為30.4 和30.3 mg/kg,末期Cu含量下降為12.1 和14.2 mg/kg。曝氣第0~4 d,S1 和S2 中Cu 含量下降較快,無顯著性差異。曝氣第4~14 d,S1和S2處Cu含量存在顯著性差異;S1 點4~10 d 含量變化不大,10~14 d 出現波動;而S2點4~10 d Cu含量存在波動,10~14 d不斷下降。14~16 d,S1、S2處底泥Cu含量均呈下降趨勢,差異性并不顯著。S3變化趨勢與S1一致。

Pb:S1 和S2 處底泥初始含量分別為25.1 和23.2 mg/kg,末期Pb 含量為11.2 和15.0 mg/kg。曝氣第2~6 d,S1 和S2 處Pb 含量差異性顯著,其他時段S1 和S2 處含量差異性不顯著。S3 整體呈下降趨勢,波動較小。

Zn:S1 和S2 處底泥初始含量分別為94.1 和98.9 mg/kg,末期Zn 含量為46.2 和84.6 mg/kg。曝氣第8~16 d,S1、S2 處Zn 的含量存在顯著性差異。

Cd:S1 和S2 處底泥中初始含量分別為0.36 和0.38 mg/kg,末期Cd含量均為0.38 mg/kg,第12~16 d S1和S2處Cd含量存在一定波動,但含量無顯著性差異。

Fe:S1 和S2 處底泥初始含量分別為25.1 和27.0 g/kg,末期Fe 含量為13.3 和16.3 g/kg。曝氣第6~12 d,S1 和S2 處Fe 的含量差異性極顯著;第12~14 d S1 處Fe 含量增加,其余時段均為下降趨勢;第4~8 d S2處Fe含量有上升現象,第12~16 d則明顯下降。

整體看圖2,底泥中Cu、Pb、Zn、Fe 含量在淺層曝氣S1 下降速率大于深層曝氣S3,曝氣后底泥中Cd 含量略有增加。對比曝氣前后底泥中重金屬削減量,曝氣后底泥中Cd 含量增加,其余重金屬含量都削減,表現釋放狀態,且重金屬削減量S1 點大于S2 和S3 點,S2 和S3 削減量對比則與重金屬種類相關,詳見圖3。從底泥污染修復效果來看,淺層曝氣有利于底泥中重金屬釋放,減輕底泥重金屬污染,修復效果更好。

2.2.2 討 論

底泥污染物釋放過程較為復雜,受水動力、水化學(溶解氧、水溫、pH)、底泥理化性以及微生物等受眾多因素的影響[16]。風浪、底棲生物活動等自然活動以及人為干擾活動引起底泥再懸浮[17],而再懸浮產生的污染物釋放可瞬間提高水體溶解態污染物濃度,造成次生污染[18]。底泥污染物釋放機制包括物理釋放、生物釋放和化學釋放。物理釋放是泥水界面間存在的濃度差所產生的。曝氣對水流產生擾動,有利于水體豎向混合[20],擴散過程加快,促進底泥中污染物釋放。生物釋放是污染物在微生物作用下由吸附態→溶解態→擴散至上覆水[19]。化學釋放是泥水界面pH、溶解氧等環境變化使得界面間發生化學反應,污染物由固相解吸進入液相。水體曝氣修復時,泥水界面溶解氧增加,底泥中硫化物有如下反應:

H2S+2O2→SO42-+2H+;4FeS+9O2+6H2O→4FeOOH+4SO42-+8H+;4FeS+/15O2+10H2O→4FeOOH+8SO42-+16H+

反應中相對穩定的硫化物沉淀氧化為硫酸鹽,生成氧化物沉淀,釋放出H+。釋放出的H+又與其他離子競爭底泥存在的吸附位,而底泥吸附總量是一定的,離子間對吸附位的競爭,又促進了底泥中結合態重金屬的釋放[21];反之,氧化物沉淀產物與溶解態重金屬可發生再吸附或共沉淀,水相中重金屬離子被蓄積于底泥中[22]。因此,底泥中重金屬對曝氣響應是多重影響效應疊加的結果。

本曝氣實驗中底泥中Cd的質量分數相對穩定,說明曝氣對底泥Cd 釋放影響不大;這可能與環境中Cd 賦存狀態有關,Cd多以碳酸鹽、磷酸鹽、鐵錳氧化物結合態存在[23],而硫化物氧化釋放的H+對磷酸鎘和碳酸鎘的釋放影響遠小于鐵錳氧化物共沉淀所裹挾帶的Cd量,使得底泥中Cd出現增加現象,該現象與方濤等人研究一致[23]。也有學者提出,曝氣后Cd 交換態增加明顯,生物毒性有所增加[24]。但本實驗未對重金屬形態歸類分析,僅就底泥總Cd 含量而言,曝氣對Cd 污染底泥的修復效果不佳。

曝氣實驗中S2 點曝氣裝置距離水-底泥界面以上20 cm處,曝氣口朝上,曝氣量相對較小,不足以造成沉積物再懸浮。但深層曝氣所產生的物理擾動,相較于淺層曝氣,泥水界面水流紊動增強、溶解氧增多,底泥中Fe2+離子被氧化成Fe(OH)3膠體,Fe(OH)3以鐵錳氧化物結合態的形式附著于沉積物上,并可在沉積物表面形成保護層。Fe(OH)3膠體對水體中重金屬有強吸附作用[25],發生共沉淀。因此,這也是引起差異顯著性時段深層曝氣S2 趨增或波動,淺層曝氣S1 趨減的原因。對重金屬污染底泥而言,淺層曝氣S1更有利于底泥所含重金屬的釋放。

進一步對比S2 和S3 點重金屬含量發現,S2 處底泥中Cu 和Fe削減程度高于S3處,S2點溶解氧高于S3,這與硫化物氧化過程中產生H+促進了底泥中Cu、Fe 的釋放有關,表明pH 對底泥中Cu、Fe 釋放影響更占優勢。與之對應的,S2 處底泥中Zn 和Pb削減程度小于S3處,表明曝氣后底泥中Zn和Pb同時受到H+和鐵錳氧化物共沉淀影響,共沉淀對Zn和Pb的影響占優。

2.3 曝氣作用范圍

實驗期間,S1、S2、S3水樣和底泥中氨氮、總磷動態變化,如圖4所示。

圖4可見,曝氣后水體中氨氮和總磷濃度大幅度下降。S1、S2、S3 點減少量相當,表明曝氣輻射范圍可達S3 處,以圓柱體體積計算得每立方水曝氣量1.83 m3氣/m3水可滿足底泥修復所需氣量。隨著曝氣時間增加,水體中氨氮在迅速下降后略有上升趨勢,總磷則相對平穩。從底泥氨氮變化看,S1、S3點波動幅度大,S2 點變化較小,S1、S3 點整體趨增態勢,S2 點則整體略有趨減態勢。而底泥總磷變化與氨氮存在差異,S1、S2、S3點處總磷波動幅度較大,S1、S2點總磷整體趨增,S3點略呈減小趨勢。

對比水體和底泥中氨氮變化,水中氨氮大幅削減后,隨曝氣時間延長氨氮有緩慢增加趨勢,表明曝氣有利于游離于水體中含氮膠體絮凝、沉降。從泥水兩相總磷變化看,水體中總磷含量遠高于底泥中含量,數量級約是底泥10 倍,這可能是厭氧環境鐵錳氧化物溶解而釋放磷有關;雖然曝氣后微生物對磷的需求增加,但相較于碳,磷需求量并不大,因此水相中濃度依然很高;底泥中總磷含量在S1、S2 處呈增加態勢,S3 處呈下降趨勢,這與曝氣后底泥表層的氧化層吸附磷有關[26]。

3 結 論

(1)地累積指數評價結果表明,真州鎮有機污染水體底泥存在Cd污染,其他重金屬污染屬于清潔,地累積指數Igeo排序為Cd>Zn>Cu>Pb。

(2)對比曝氣前后底泥重金屬含量,重金屬釋放量淺層曝氣大于深層曝氣和未曝氣。因此,淺層曝氣則有利于底泥中重金屬釋放,減輕底泥重金屬污染,重金屬污染底泥被修復效果更好。

(3)底泥中Cd的質量分數相對穩定,曝氣對底泥Cd釋放影響不大;曝氣后底泥中Cu 和Fe 釋放與硫化物被氧化產生H+有關,Cu、Fe對pH變化敏感;Zn和Pb釋放則同時受H+和鐵錳氧化物共沉淀影響,且共沉淀對Zn和Pb的影響占優。

(4)曝氣有利于游離于水體含氮膠體絮凝、沉降;而相較于厭氧釋磷量,曝氣時底泥表層的氧化層吸磷量較小。

本文只分析了底泥中重金屬含量變化,未分析重金屬的形態;水體重金屬遷移、轉化及生物毒性均與重金屬形態密切相關,環境變化對重金屬形態轉變是重金屬研究的重點,也是曝氣對重金屬的環境影響效應的關鍵。□