浸潤性膀胱癌保留膀胱綜合治療臨床療效分析

李吉昌

摘要:目的:分析浸潤性膀胱癌,選擇保留膀胱綜合治療的效果。方法:取60例浸潤性膀胱癌患者為研究對象分2組。對照組實施根治性膀胱切除術;觀察組實施保留膀胱綜合治療。對比兩組血清腫瘤指標、不良事件以及復發情況。結果:兩組相比,觀察組血清腫瘤水平、復發率、不良事件發生率,均低于對照組(P<0.05)。結論:保留膀胱綜合療法干預,可改變血清腫瘤水平,降低復發率及不良事件,值得推廣。

關鍵詞:浸潤性膀胱癌;保留膀胱;綜合治療;血清腫瘤水平;復發;不良事件

【中圖分類號】R4 【文獻標識碼】A 【文章編號】2107-2306(2021)14-01

膀胱腫瘤為泌尿系統常見的一種惡性腫瘤,確診時約27%患者屬于轉移性或浸潤性癌,其中50%最終發生轉移情況,預后極差[1]。浸潤性膀胱癌臨床采取根治性切除術治療,但手術并發癥較多,術后會受尿流改道等因素,影響患者日常生活。對此本研究選用保留膀胱綜合治療實施干預,現報道如下。

1資料與方法

1.1臨床資料

資料時間:2019年3月-2021年4月;以60例浸潤性膀胱癌男性患者,抽簽分2組各30例。對照組年齡46~72歲,平均(62.38±6.94)歲;觀察組年齡45~75歲,平均(62.21±6.92)歲;基本資料一致,無差異(P>0.05),可對比。

1.2方法

對照組給予根治性膀胱切除術,操作為:全身麻醉后,取仰臥位,留置導尿管;選擇下腹部正中左側為切口位置,進入到腹腔后,切斷、結扎臍中,沿膀胱兩側,切開腹膜,切斷供血管和輸精管,在膀胱入口處,將尿管切斷,結扎遠端,保護近端,并進行盆腔淋巴結清除,將膀胱周圍血管切斷,切斷前列腺尖部尿道,完整切除輸尿管下段、游離膀胱,縫扎閉合尿道斷端;術后常規化療。

觀察組給予保留膀胱綜合治療,操作為:硬膜外麻醉后進行經尿道腫瘤切除術(TURBT),依據腫瘤大小情況,切開底部,查看切除區域,先切除蒂部以及黏膜后,在切除殘留腫瘤;術后實施膀胱灌注和動脈灌注化療,前者選用40mg吡柔比星,每周1次,持續應用8周后改為每月1次,灌注保留時長為30min,并將其置入到50ml葡萄糖注射液中應用;后者選用30mg羥基喜樹堿、40mg吡柔比星、1g5-氟尿嘧啶,每月1次,持續應用3次后,改為每3月一次,并連續使用3次。

1.3觀察指標

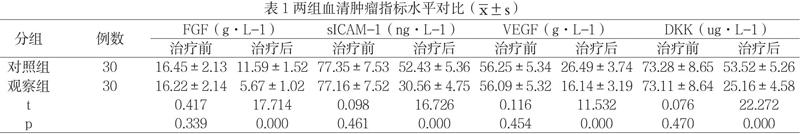

(1)采用酶聯免疫試劑盒,檢測血清腫瘤指標,包括DKK(分泌型蛋白)、FGF(成纖維細胞生長因子)、sICAM-1(可溶性細胞間黏附分子-1)、VEGF(血管內皮生長因子)[2]。

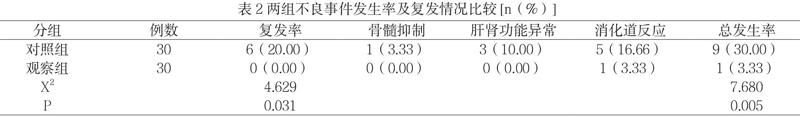

(2)對比兩組復發率及不良事件總發生率;總發生率=(發生例數/總例數)*100%。

1.4統計學分析

用SPSS20.0分析數據,計量資料()、計數資料行t檢驗、檢驗對比。P<0.05為差異顯著。

2結果

2.1血清腫瘤指標

治療前兩組血清腫瘤指標對比無差異(P>0.05),治療后觀察組水平均低于對照組(P<0.05)。見表1。

2.2不良事件發生率及復發情況

較之對照組,觀察組復發率、不良事件總發生率均低(P<0.05)。見表2。

3討論

目前,對于浸潤性膀胱癌基本療法為根治性膀胱切除術,該手術雖有較好療效,但術后并發癥發生率高,會降低患者生存質量,所以國內外不斷研究新的治療方案,試圖保留膀胱的前提下,確保治療效果。有學者表明,保留膀胱綜合治療,對于浸潤性膀胱癌的效果較為顯著,可行性高[3]。

通過兩組試驗可知,觀察組不良事件發生率、復發率、血清腫瘤水平均低(P<0.05)。其中DKK為上皮性腫瘤標志物,其水平與腫瘤細胞活力有一定聯系;FGF、VEGF是促血管新生因子,可加快血管內皮細胞增殖;sICAM-1為免疫球蛋白,可參與腫瘤生長過程,反應腫瘤大小,因此均可反應膀胱腫瘤細胞增殖及活力,為疾病診斷提供依據。

保留膀胱綜合治療(TURBT+化療)的可行性為:(1)化療方法為聯合方案,可有效控制病灶復發和轉移,保證生存率。(2)膀胱灌注化療方案,可降低膀胱腫瘤復發率;還可重復實行TURBT,從而達到保留膀胱目的。(3)進行化療因創傷性小,不存在較大切口,可促進治療效果。(4)無需進行尿流改道,保持患者生存質量,維持正常膀胱功能,提升生存率,具有一定可行性。但部分醫師認為,對于浸潤性膀胱癌患者實行保留膀胱綜合治療,需遵循手術標準,仔細評估患者實際情況,避免升高復發率,影響療效。

綜上所述,保留膀胱綜合療法干預,可改變血清腫瘤水平,降低復發率及不良事件,值得推廣。

參考文獻:

[1]張賀慶,陳岳.經尿道鈥激光膀胱腫瘤切除術治療非肌層浸潤性膀胱癌的療效評價[J].中國實用醫藥,2020,15(9):3.

[2]王傳麟,譚勁偲,姜宇,等.保留膀胱的綜合治療在T2期肌層浸潤性膀胱癌的臨床療效[J].重慶醫學,2021,50(15):6.

[3]方榮金,李超,趙松濤,等.探討老年高危浸潤性膀胱癌行保留膀胱手術的療效[J].中外醫療,2019,38(16):4.