顱內動脈瘤介入栓塞術圍術期腦血管痙攣的觀察與護理

王晶

摘要:目的:分析顱內動脈瘤介入栓塞術圍術期腦血管痙攣特點,總結護理經驗。方法:2015年1月~2017年7月,醫(yī)院共采用介入栓塞術治療顱內動脈瘤106例。結果:24例對象發(fā)生圍術期腦血管痙攣,48h內發(fā)生11例,48~7日12例。有腦血管痙攣者水電解質紊亂、不良事件合計發(fā)生率低于無腦血管痙攣者,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。結論:顱內動脈瘤介入栓塞術圍術期腦血管痙攣主要集中在術后1周內,需要重視水電解質紊亂,加強常規(guī)、專科護理。

關鍵詞:顱內動脈瘤;介入栓塞術;腦血管痙攣;護理

【中圖分類號】R47 【文獻標識碼】A 【文章編號】2107-2306(2021)14-01

顱內動脈瘤是常見的顱內血管疾病,發(fā)病率高達3.6%~6.0%[1]。近年來隨著介入技術、介入材料的進步,越來越多的患者選擇介入栓塞術治療,有報道顯示其遠期存活率更高,在國外基本取代夾閉手術[2]。圍術期血管痙攣是顱內動脈介入治療患者常見病理表現(xiàn),主要與炎癥、缺氧缺血等原因所致血管損傷有關,是患者預后不佳的主要原因之一,加強管理非常必要。2015年1月~2017年7月,醫(yī)院共采用介入栓塞術治療顱內動脈瘤106例,現(xiàn)報道如下。

1資料及方法

1.1 一般資料

2015年1月~2017年7月,醫(yī)院共采用介入栓塞術治療顱內動脈瘤106例,其中男70例、女36例,年齡(56.1±8.6)歲。血管瘤位置:前循環(huán)94例(前交通50例、后交通14例),后循環(huán)12例。單發(fā)101例,多發(fā)5例。動脈瘤直徑1~11mm,平均(5.6±1.5)mm。Hunt-Hess分級:Ⅰ級35例、Ⅱ級40例、Ⅲ級26例、Ⅳ級5例。納入標準:①臨床資料完整;②初次手術;③未破裂動脈瘤;③無手術禁忌癥。

1.2 方法

1.2.1 常規(guī)護理

(1)病情監(jiān)護:主要為病情管理、監(jiān)護,臥床休息,ICU內監(jiān)護,特別注意以下工作:①密切觀察生命體征,意識、瞳孔、生理反射等,神經功能缺損、局灶性定位體征,如偏癱、偏身感覺障礙、顱內壓上升表現(xiàn),如嘔吐、頭痛,排除水電解質紊亂等其他原因所致癥狀表現(xiàn),肌張力減退也有一定的意義。對于存在意識障礙的對象,瞳孔觀察是重點,每日都例行觀察瞳孔。

(2)生活管理:①主要包括體位轉換、床單元清潔、皮膚管理、口腔護理、大小便護理、營養(yǎng)支持護理、穿戴抗血栓彈力襪等。②加強心理護理,避免情緒激動,抬高床頭,進行體位的調整,以預防應激性、體位性顱內壓變化。

1.2.2 轉科護理

(1)引流護理:64例腰大池引流,其余對象均進行腦室外引流。①需要密切觀察引流液的變化,記錄腦脊液的色、質、量,遵醫(yī)囑采樣送檢;②妥善固定管,做好標記,加強巡視,及時處理折疊、受壓等異常問題;③控制引流量的,根據(jù)病情控制速度,一般而言每小時引流量6~12ml,每日150~320ml,若出現(xiàn)癥狀,則需要遵醫(yī)囑調整,檢測顱內壓水平據(jù)此進行調整;④做好無菌管理,預防感染[3]。

(2)亞低溫管理:76例患者進行了亞低溫治療,治療期間,加強皮膚的管理,治療每次不超過1h,預防皮膚凍傷,預設降溫設備的溫度,采用耳外紅外溫度計監(jiān)測腦溫,將其控制在33℃-35℃,結束后逐漸復溫,速度控制在0.1℃/h,對于配合頸部大動脈處外敷冰袋者,采用高配比乙醇+生理鹽水冰袋,做好冰袋的更換,對癥處理肌顫,遵醫(yī)囑給予妙納等藥物。

(3)3H治療管理:86例聯(lián)合3H療法,治療期間密切檢測患者的動態(tài)動脈血壓,將其維持在110/80mmHg,預防體位性低血壓,深靜脈置管檢測血容量,嚴格的無菌管理,采樣監(jiān)測患者的紅細胞壓積、血粘度、血氣指標,記錄出入量,維持平衡。

(4)用藥管理:所有對象都使用了尼莫地平等抗血管痙攣藥物,采用輸液泵輸注,做好輸液泵的參數(shù)控制,及時處理儀器設備故障,輸液時,避光,維持輸液通暢,檢測患者的血壓、心率變化,預防輸液外滲等并發(fā)癥,及時處理靜脈炎。

1.3 觀察指標

腦血管痙攣發(fā)生情況,所有對象住院期間不良事件發(fā)生情況。

1.4 統(tǒng)計學處理

采用SPSS20.0軟件進行統(tǒng)計學計算,腦血管痙攣、不同時間段的不良事件發(fā)生情況采用率表示,發(fā)生腦血管痙攣對象以及未發(fā)生對象的不良事件發(fā)生情況采用卡方檢驗,以P<0.05表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結果

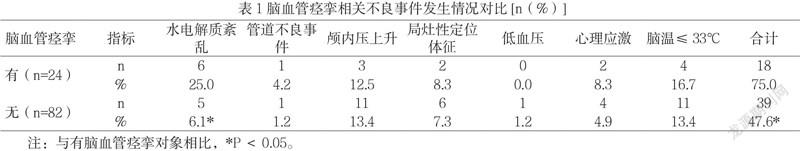

24例對象發(fā)生圍術期腦血管痙攣,均發(fā)生在術后,發(fā)生時間術后第1-8日均有發(fā)生,其中48h11例,48~7日12例,第8日1例。有腦血管痙攣者水電解質紊亂、不良事件合計發(fā)生率低于無腦血管痙攣者,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

本組對象腦血管痙攣發(fā)生率約為22.6%,處于較高水平,這可能與跨時間段較長,早期的手術、護理管理技術不夠成熟有關。圍術期血管痙攣主要見于術后早期1周內特別是48h,血管痙攣的發(fā)生與血管損傷關系密切,現(xiàn)代醫(yī)學也證實血管痙攣對象的血管損傷標志物明顯更高,而導致血管損傷的影響因素較多,如體溫、應激水平、血管灌注情況,亞低溫、使用抗痙攣藥物、抗缺氧缺血藥物等都是預防痙攣的主要方法,在護理過程中除做好治療護理外,還需要通過心理護理、體位管理、體位管理等方法維持正常穩(wěn)定的顱內壓力、血流動力學狀態(tài),加強病情監(jiān)護,及早發(fā)現(xiàn)處理腦血管痙攣,降低血管痙攣的危害。

小結:顱內動脈瘤介入栓塞術圍術期腦血管痙攣主要集中在術后1周內,需要重視水電解質紊亂,加強常規(guī)、專科護理。

參考文獻:

[1]黃英文.顱內動脈瘤血管內介入治療的臨床研究[J].深圳中西醫(yī)結合雜志,2014,24(3):17-18.

[2]士文,方興根,徐善水,等.顱內破裂動脈瘤介入與顯微開顱夾閉治療效果的meta分析[J].皖南醫(yī)學院學報,2014,33(6):504-507.

[3]李宏斌.顱內動脈瘤夾閉術后腦血管痙攣的觀察與護理[J].實用臨床護理學電子雜志,2017,2(35):68,78.