醬鹵牛肉制品色澤固化技術的研究

楊寧寧,武 杰,鄧源喜,馬 龍,徐 靜,楊國輝,周佳佳

(1.蚌埠學院食品與生物工程學院,安徽蚌埠 233030;2.蚌埠市豐牧牛羊肉制品有限責任公司,安徽蚌埠 233000)

我國傳統醬鹵制品以色澤光鮮艷麗、風味濃郁、生產工藝獨特被眾多消費者所喜愛,是中國傳統飲食文化的瑰寶[1]。醬鹵肉制品是原料肉經預煮后,再加上調味料和香辛料煮制而成的肉制品,主要有白煮肉類、醬鹵肉類和糟肉類[2]。開展傳統醬鹵肉制品工業化生產技術研究,對振興我國傳統特色肉制品加工業,提高中式傳統特色肉制品的科學技術含量具有現實意義。

食品的色澤是食品質量和商品價值的重要指標之一,也是消費者判斷產品質量優劣的重要依據[3]。作為最常用的肉制品發色劑,亞硝酸鹽的不當使用可能造成人體中毒,給健康帶來隱患[4-10]。研究發現多種天然色素對肉制品具有良好的著色效果[11-15]。其中,紅曲紅色素著色性好,尤其是對蛋白質及含蛋白質較高的原料具有較好的著色能力,而且具有耐光、耐熱、抗菌、抗氧化等諸多特性[16-19]。但是,紅曲紅色素的生產成本及市場價格較高,且高溫長時間條件下穩定性差,這制約了紅曲紅色素在肉制品加工中的應用[20-21]。探討醬鹵牛肉制品護色劑配方和制作工藝條件的優化對醬鹵牛肉制品著色效果的影響,降低紅曲紅色素的用量及生產成本,以拓寬紅曲色素在肉類工業中的應用。

1 材料與方法

1.1 材料

新鮮牛后腿肉、干黃醬,購于蚌埠大潤發超市;紅曲紅色素,食品級,鄭州浩恩生物科技有限公司提供;葡萄糖酸-δ-內酯(GDL),食品級,河南瑞仁生物工程有限公司提供。

1.2 儀器與設備

CR-400型便攜式色差儀,日本柯尼卡美能達公司產品;數顯恒溫水浴鍋,金壇市中大儀器廠產品;FA241型電子天平,上海海康電子儀器廠產品;電磁爐。

1.3 試驗方法

1.3.1 鹵湯的配制

桂皮20 g,八角15 g,花椒5 g,香葉1 g,胡椒粉2 g,食鹽20 g,白砂糖20 g,豆瓣醬50 g加水補足到1 000 mL。用電磁爐加熱50~60 min制成鹵湯,期間不停攪拌,確保原料充分鹵制。

1.3.2 牛肉的預處理

選擇新鮮的牛后腿肉,分割成80~100 g的肉塊。用水清洗2~3遍,除去牛肉表面的血污。將處理后的牛肉置于腌制液中進行揉滾腌制10~15 min。腌制液配方為食鹽25 g,味精15 g,醬油100 g,干黃醬25 g,白砂糖25 g,紅曲紅色素0.1 g,葡萄糖酸-δ-內酯0.25 g,加水補足至500 mL。

1.3.3 評價指標

(1)色度值測定。色差儀用標準白板校正,測定牛肉表面的L*(明度) 值,a*(紅度) 值和b*(黃度)值,每個樣品測定3個點,取其平均值。

(2)色澤感官評價。對醬鹵牛肉進行色澤感官評定。組織15人的專業評定小組,依據色澤評分標準對醬鹵牛肉的色澤進行評分,滿分50分。

醬鹵牛肉的色澤評價標準見表1。

表1 醬鹵牛肉的色澤評價標準

1.3.4 不同護色劑對醬鹵牛肉色澤的影響

(1)紅曲紅色素對醬鹵牛肉色澤的影響。采用上述腌制配方,分別按0,0.05,0.10,0.15,0.20 g加入紅曲紅色素,用玻璃棒攪拌均勻備用;將預處理后的牛肉塊分別放入腌制劑中進行滾揉腌制15 min;用鹵湯進行鹵制時,前0.5 h(98~100℃,大火),后燜煮1.5 h(95~97℃,中火)。

(2)干黃醬對醬鹵牛肉色澤的影響。采用上述腌制配方,分別按0,10,20,30,40 g加入干黃醬,用玻璃棒攪拌均勻備用;將預處理后的牛肉塊分別放入腌制劑中進行滾揉腌制15 min;用鹵湯進行鹵制,前0.5 h(98~100℃,大火),后燜煮1.5 h(95~97℃,中火)。

(3)醬油對醬鹵牛肉色澤的影響。采用上述腌制配方,分別按50,75,100,125,150 g加入醬油,用玻璃棒攪拌均勻備用;將預處理后的牛肉塊分別放入腌制劑中進行滾揉腌制15 min;用鹵湯進行鹵制,前0.5 h(98~100℃,大火),后燜煮1.5 h(95~97℃,中火)。

(4) GDL對醬鹵牛肉色澤的影響。采用上述腌制配方,分別按0,0.25,0.50,0.75,1.00 g加入GDL,用玻璃棒攪拌均勻備用;將預處理后的牛肉塊分別放入腌制劑中進行滾揉腌制15 min;用鹵湯進行鹵制,前0.5 h(98~100℃,大火),后燜煮1.5 h(95~97℃,中火)。

(5)正交試驗優化。在上述單因素試驗的基礎上,選擇紅曲紅色素、醬油、GDL的用量作為正交試驗的3個因素,以感官評分為評價指標進行正交試驗優化分析。

1.3.5 不同冷卻工藝對醬鹵牛肉色澤的影響

醬牛肉鹵制完成后,采取不同的方式進行冷卻,3種方式分別為:①抽真空后0~4℃冷卻1 h;②0~4℃冷卻1 h;③室溫冷卻2 h。分析不同冷卻工藝對醬鹵牛肉色澤的影響,確定產品的最佳冷卻工藝。

2 結果與分析

2.1 護色劑的單因素試驗

2.1.1 紅曲紅色素對醬鹵牛肉色澤的影響

紅曲紅色素對色度值的影響見表2,紅曲紅色素對醬鹵牛肉色澤的影響見圖1。

表2 紅曲紅色素對色度值的影響

色度值中a*值的變化能較好地反映牛肉色澤的穩定性。由表2可知,隨著紅曲紅色素用量增加,牛肉的a*值逐漸變大,L*值降低,b*值緩慢增加。紅曲紅色素能夠提高牛肉制品的紅度值,提升產品的色澤度,但用量過多會降低肉制品的明度值,使醬鹵制品的感官評分下降。由圖1可知,隨著紅曲紅色素的用量增大,色澤感官評分逐漸升高。當紅曲紅色素的用量為0.3 g/kg時,感官評分最高,隨后出現降低趨勢。綜合色度值和感官評分可知,紅曲紅色素的最佳用量為0.3 g/kg。

2.1.2 干黃醬對醬鹵牛肉色澤的影響

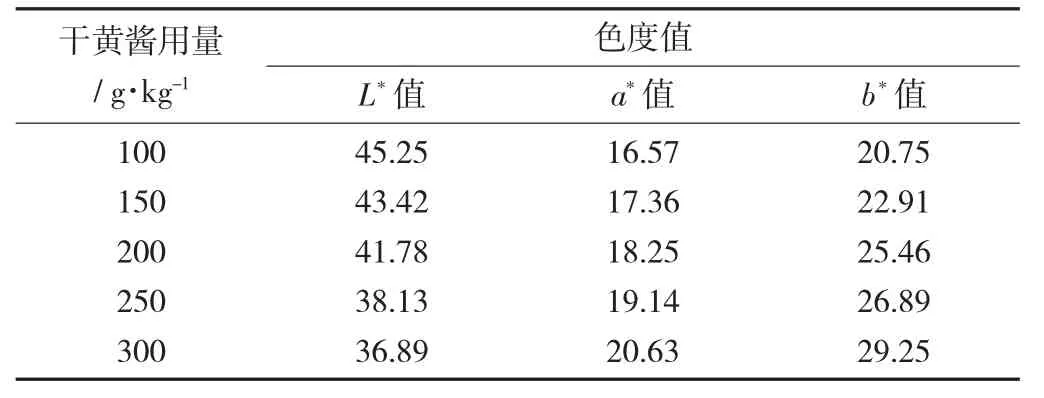

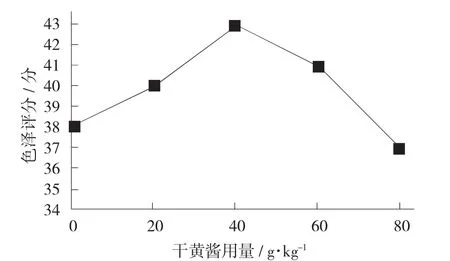

干黃醬對色度值的影響見表3,干黃醬對醬鹵牛肉色澤的影響見圖2。

表3 干黃醬對色度值的影響

圖2 干黃醬對醬鹵牛肉色澤的影響

由表3可知,隨著干黃醬用量增加,牛肉的a*值緩慢增加,L*值降低,b*值逐漸升高且變化明顯。干黃醬能夠提高牛肉制品的黃度值,對產品的紅度值影響不大。由圖2可知,隨著干黃醬的用量增大,色澤感官評分逐漸升高。當干黃醬用量為40 g/kg時,感官評分最高,隨后出現降低趨勢。牛肉的色澤穩定性主要是由色度值中a*值的變化體現,干黃醬的用量對醬鹵牛肉的色澤變化不明顯。

2.1.3 醬油對醬鹵牛肉色澤的影響

醬油對色度值的影響見表4,醬油對醬鹵牛肉色澤的影響見圖3。

表4 醬油對色度值的影響

由表4可知,隨著醬油用量增加,牛肉的a*值和b*值逐漸變大,牛肉的紅度和黃度均呈明顯上升趨勢,L*值降低。醬油的用量對牛肉制品的色澤影響較大,主要是因為醬油中含有的焦糖色素有利于肉制品的色澤固化。由圖3可知,隨著醬油的用量增大,色澤感官評分逐漸升高;當醬油的用量為250 g/kg時,感官評分最高,隨后出現降低趨勢。綜合色度值和感官評分可知,醬油的最佳用量為250 g/kg。

圖3 醬油對醬鹵牛肉色澤的影響

2.1.4 GDL對醬鹵牛肉色澤的影響

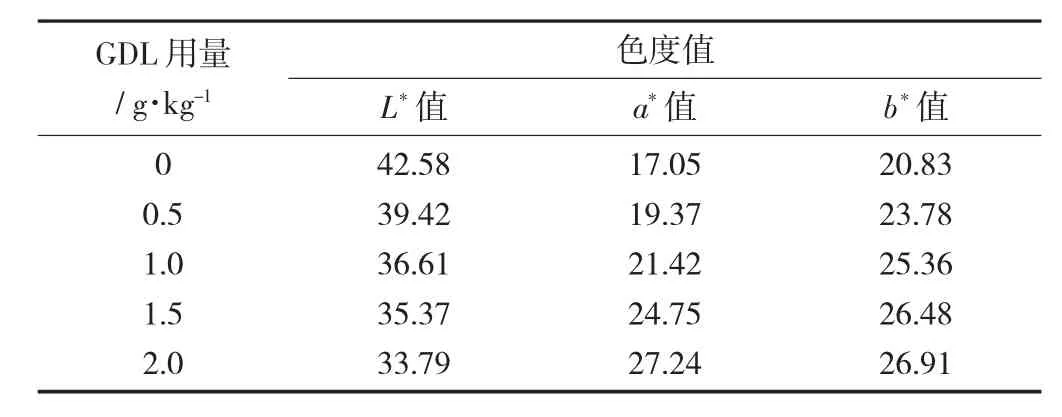

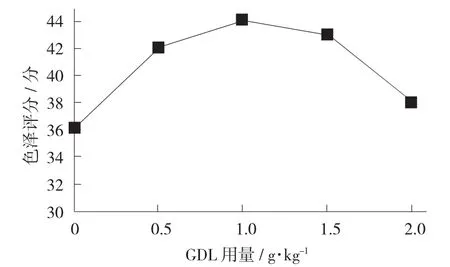

GDL對色度值的影響見表5,GDL對醬鹵牛肉色澤的影響見圖4。

表5 GDL對色度值的影響

圖4 GDL對醬鹵牛肉色澤的影響

由表5可知,隨著GDL用量增加,牛肉的a*值和b*值逐漸變大,牛肉的紅度呈明顯上升趨勢,明度L*值降低。作為蛋白質的凝固劑,葡萄糖酸-δ-內酯可以增加肉類蛋白質的著色能力,具有發色劑的作用。隨著用量增加,GDL能夠提升醬鹵牛肉的色度值,起到增色的作用。由圖4可知,隨著GDL的用量增大,色澤感官評分逐漸升高;當GDL的用量為1 g/kg時,感官評分最高,隨后出現降低趨勢。綜合色度值和感官評分可知,GDL的最佳用量為1 g/kg。2.1.5 正交試驗結果分析

用正交分析的方法,選擇上述紅曲紅色素用量(A)、醬油用量(B)、GDL用量(C) 3個影響因素,每個因素設置3個水平進行正交試驗。

正交試驗因素與水平設計見表6,正交試驗結果見表7。

表6 正交試驗因素與水平設計/g·kg-1

表7 正交試驗結果

通過極差分析,各因素的重要性為A>C>B;各因素對醬鹵牛肉色澤影響的強弱程度為紅曲紅色素用量對色澤的影響最大,其次是GDL用量,醬油對醬鹵牛肉色澤的影響最小。試驗護色劑的最適配比為A2B2C3,即紅曲紅色素用量0.3 g/kg,醬油用量250 g/kg,GDL 用量 1.5 g/kg。

2.2 不同冷卻工藝對醬鹵牛肉色澤的影響

采用上述最佳護色劑配方進行醬牛肉的加工,鹵制完成后采取不同的冷卻方式:①抽真空后0~4℃冷卻1 h;②0~4℃冷卻1 h;③室溫冷卻2 h。測得醬牛肉的L*值、a*值和b*值。

不同冷卻方式對醬牛肉色澤的影響見圖5。

圖5 不同冷卻方式對醬牛肉色澤的影響

由圖5可知,0~4℃真空冷卻的醬牛肉的L*值最高,室溫冷卻的醬牛肉L*值最低。0~4℃冷卻、室溫冷卻2種條件下a*值較高,主要原因是這2種冷卻方式使產品和氧氣能夠充分接觸,提高了牛肉中氧合肌紅蛋白的比例。0~4℃下真空冷卻a*值較低,是因為這種冷卻方式避免了醬牛肉與空氣中氧氣的接觸。3種冷卻方式的醬牛肉b*值差異不顯著。綜上分析,醬牛肉的最佳冷卻方式為室溫冷卻15 min,0~4℃下冷卻1 h。

3 結論

對醬鹵牛肉色澤影響的試驗分析表明,在鹵制過程中添加一定比例的紅曲紅色素、醬油及葡萄糖酸-δ-內酯有利于醬鹵牛肉制品的色澤固化,改善產品的風味和色澤。當紅曲紅色素用量為0.3 g/kg,醬油用量為250 g/kg,GDL用量1.5 g/kg時,醬鹵牛肉外觀呈醬紅色,內部為淺紅色,無色素沉著,具有誘人的色澤和風味。醬牛肉制品采取分段冷卻方式,先室溫冷卻15 min,后0~4℃冷卻1 h,使產品的色澤得以最大程度的保留。