基于形象建構的廣西民族特色旅游產業發展探究

黃佩華 蔣 瑜 黃瀧銹

廣西師范大學環境與資源學院,廣西桂林 541006

引言

廣西屬少數民族地區,發展當地民族特色產業對激發內生潛力,刺激經濟增長具有深刻意義。十八大以來,文化產業和旅游產業的發展得到國家高度重視,2018年,《關于促進全域旅游發展的指導意見》發布,提出旅游產業融合開放力度的再提高設想,打造富有特色和文化底蘊的旅游品牌,民族地區特色產業與旅游產業融合將成為推動民族區域經濟高質量發展的新動能[1]。隨著相關研究推進,學者從多角度探析民族地區的特色產業。如唐艷軍(2020)等認為民族地區產業發展推動鄉村振興[2];黃淵基(2013)等從旅游產業扶貧角度去研究民族旅游產業發展現狀[3];韋復生(2011)則將民族產業與民族文化產品創新進行整合研究[4]。在前述廣西民族特色產業的研究成果中,盡管研究者都肯定旅游業對民族地區經濟發展有重要促進作用,但很少著眼于民族旅游地的形象建構。

關于旅游目的地形象對產業發展的影響機制,學術界形成比較一致的觀點是,旅游地形象直接影響游客參與旅游活動的整個過程[5]。旅游者作為旅游地形象的關鍵媒介,兩者相互影響,參與到旅游地形象的再建構過程。英國的丹恩(Dann)是對旅游建構現象進行系統研究的代表,他聚焦于話語對目的地形象和旅游體驗的建構作用[6]。厄里認為“游客凝視”作為被建構的產物,是系統觀察世界的方式[7]。綜合來看,西方學界對旅游地形象建構這一課題的研究起步時間早且研究范圍廣,且對于形象模型及評價指標體系有較全面的理論闡述,關于旅游的形象建構體系較為健全。和國外研究相比,我國有關“旅游形象”的研究則起步較晚。20世紀90年代中期,才有學者逐漸展開對民族旅游地,特色村寨等旅游地形象的研究。經過多年探索,我國關于旅游地形象建構體系逐步完善。

學者在研究廣西民族特色產業發展過程中發現,不少地區雖已打破產業發展模式單一問題,在實踐中探索出民族產業與相關產業融合發展模式,但在文化符號、民族品牌塑造等方面的問題仍較突出。因此,采用路徑分析方法探究廣西少數民族匯聚的龍脊梯田景區的民族特色產業在發展中,游客的性別、民族、地域、年齡和美食符號、建筑視覺、游客形象建構的關系,促進廣西民族特色產業健康發展。

一 研究概況

(一)調查概況

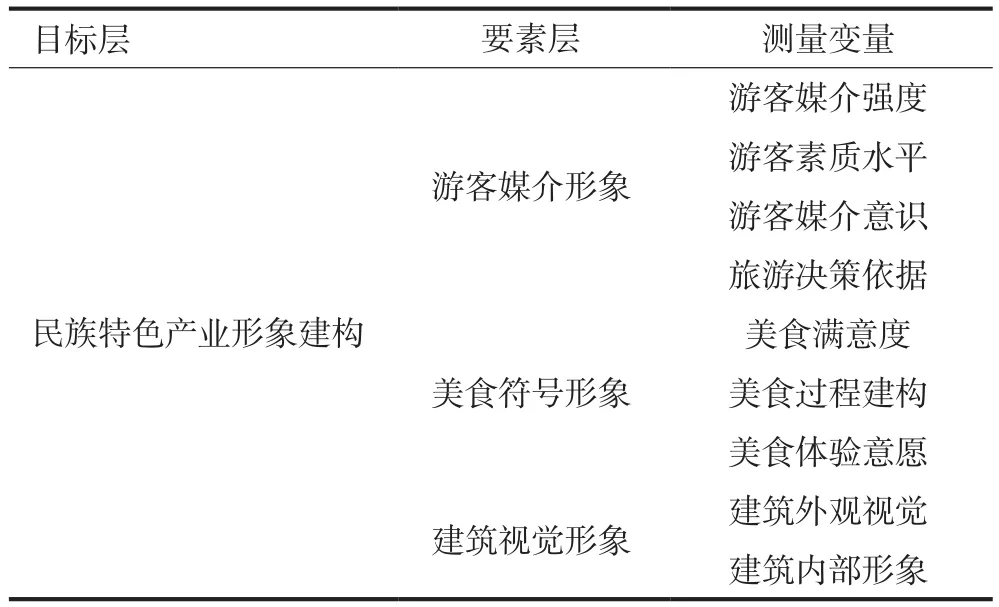

以游客為主,商家和村民為輔,設置三類問卷調查當地民族特色產業情況。問卷均主要分為四個部分,依次為基本信息、游客媒介形象、美食符號形象、建筑視覺形象。其中,游客為主要調查對象,以下是為龍脊梯田景區的民族特色產業的形象建構發展探究而設置評價體系,劃分出目標層、要素層以及測量變量(見表 1)。

表1 評價體系表

(二)數據收集和處理

在龍脊梯田景區金坑瑤族大寨、平安寨和古壯寨分發問卷,經統計,問卷均通過信效度檢驗。漢族商家供給美食側重考慮游客需求以增加經濟收入,或對民族美食進行改造。并且85.7%的漢族商家忽視在民族建筑內布置民族飾品。與此不同,隸屬少數民族的商家重視民族特點,大多將體現當地民族文化的美食放在推出首位。約91%的少數民族商家注重發揮民族飾品對當地建筑的正面效應。33.3%的男性村民和23.8%的女性村民不熟悉或基本不了解當地傳統文化,男性村民建筑視覺建構的意識和當地傳統美食制作掌握情況較女性村民差。游客的基本信息特征如表2所示。

表2 游客基本信息統計

(三)研究方法

普遍認為,路徑分析由遺傳學家Wright在1921年提出。它是線性回歸分析的一種,利用路徑圖分析變量間的直接關系和間接關系[8]。因此,路徑分析中,因果關系存在多層次,允許中介變量存在。探究觀察變量間的因果關系和相關關系等并以模型化方式表達是路徑分析的顯著特點[9]。外生變量和內生變量是路徑分析重要組成部分,該方法運用過程將進行假設檢驗,并借助于數理統計方法和原理進行模型擬合。由于研究重點在于比較不同性別、年齡等對民族特色產業的游客媒介、美食符號、建筑視覺形象的組成元素的路徑影響程度,所以對整體模型的擬合效果控制在可接受范圍,而不做過高要求。

針對研究內容和數據,做出預設路徑圖(如圖1),并提出以下幾個假設。

圖1 預設路徑圖

假設1:不同性別在美食體驗意愿對于旅游決策依據的直接影響方面存在顯著差異。

假設2:漢族游客在旅游過程中表達的美食滿意度對其媒介意識的直接影響較大。

假設3:漢族游客對少數民族建筑外觀視覺形象的感知較少數民族游客敏銳。

假設4:相比中老年人,年輕人的美食滿意度評價更容易影響其媒介意識。

假設5:與廣西地區游客相比,其他省份或國家的游客的旅游決策受其美食體驗意愿影響大。

假設6:美食過程建構和美食體驗意愿存在較強的相關關系。

二 結果分析

(一)男性對美食的感知比較顯著

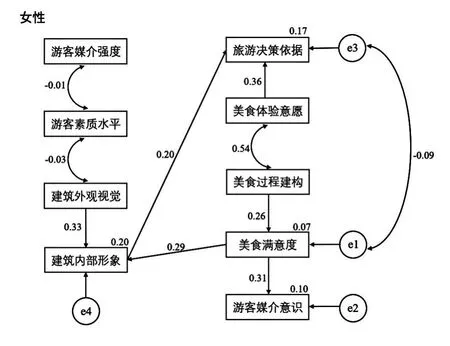

下圖為不同性別群體在民族特色產業的游客媒介、美食符號、建筑視覺形象方面的行為感知路徑比較,其中,因果關系路徑均通過顯著性檢驗,P<0.05。旅游決策依據指示著少數民族傳統美食和建筑對于游客旅游決策的重要性。男女性數據顯示,美食體驗意愿對于旅游決策依據的直接影響分別為0.43和0.36,假設1成立。男性的美食體驗意愿越高,旅游地的美食因素參與其出行決策的比重越大,美食體驗意愿每提升一個單位,旅游決策依據就提升0.43個單位。樣本及實際考察反映當地美食體驗型活動的缺乏,美食符號形象的構建鏈不足,從而通過旅游決策比重減少潛在的游客群。作為旅游地——外界的媒介,78.9%的女性和79.6%的男性的宣傳意識較強,說明性別因素在游客媒介意識方面差異不大。

綜合來看,與女性群體比較,男性群體對旅游地的宣傳意愿受當地美食符號建構水平的影響小;而女性對于美食敏感度強于男性。美食過程建構尤指美食制作過程,可以看出,男性對于美食的體驗意愿和美食過程建構的相關性稍強于女性。游客的素質水平主要指向不文明行為,男性的媒介強度和游客素質水平負相關較明顯,隨著旅游的次數增加,媒介作用加強,發現的游客的不文明行為減少。這與商家和村民的問卷結果反饋吻合,游客整體素質較高,素質水平大致逐年增長;也說明在和旅游地的長時間作用中,才能構建貼近現實的旅游地印象,排除偶然情況的干擾。(見圖2)

圖2(a) 男性游客路徑圖

圖2(b) 女性游客路徑圖

(二)不同民族對美食及建筑發展作用效果顯著

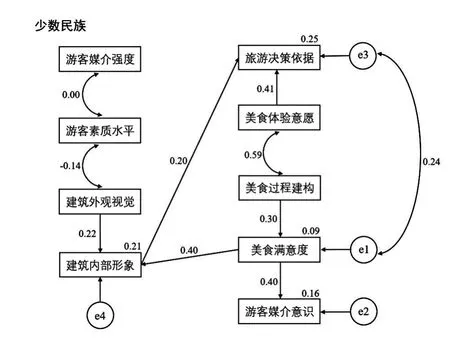

圖為不同民族群體對民族特色產業三大形象要素的行為感知路徑比較,因果關系路徑均通過顯著性檢驗,P<0.05。漢族游客在旅游過程中的美食滿意度對游客媒介意識的直接影響較小,美食滿意度每提升一個單位,其游客媒介意識僅提升0.29個單位,少數民族的游客的游客媒介意識則提升0.40個單位,因此假設2不成立。這可能與少數民族對自身所處的異族場域的美食文化的維護和認知相關,媒介作用相較較大。實際上,漢族游客們對于異族文化的碰撞和體驗,應該使漢族游客的媒介意識,宣傳意愿增強。與此相悖的原因可能是:其一,美食的獨特性不足以及供給層次不明確。50%的村民對于傳統美食的了解處于模糊邊緣或脫離狀態,許多漢族游客對菜肴種類、味道不夠滿意,這揭示了當前美食符號建構的數量型、味道型要素不全的矛盾。

其二,傳統美食過于追求復古,忽略創新和不同對象飲食習慣所致,約72%的商家表示銷售的美食囿于模仿民族化而忽視游客口味。對比數據得到,漢族游客對于當地建筑外觀視覺形象較少數民族游客敏感,所以假設3成立。在旅游的印象求證過程中,建筑的外觀視覺刺激將影響他人對建筑內部形象的判別和塑造。民族形象的核心在于通過視覺形象去解譯民族文化,通過視覺的凝視和文化能引發游客與文化的碰撞[10]。在認知中,新奇的、接觸不多的事物對人的感知影響較大。因此,漢族游客對異族的建筑視覺形象好壞靈敏度高,從建筑外觀視覺形象感悟影響內部形象的解讀(見圖3)。

圖3(a) 漢族游客路徑圖

圖3(b) 少數民族游客路徑圖

(三) 不同年齡階段游客對三大形象建構影響不同

在年輕人路徑分析圖中,樣本通過T檢驗,因果關系路徑顯著,P<0.05。中老年人數據說明,除美食過程建構對美食滿意度的影響不顯著,其他因果關系路徑顯著。與年輕人相比,中老年人對于少數民族建筑外觀視覺的感知將較大影響著建筑內部形象的感知。其中可能存在如下兩種原因,首先是中老年人的閱歷較為豐富,因此在解讀建筑視覺文化時較年輕人深刻,從而更大地影響建筑內部形象的評價。其次,與旅游交通和產品匹配的是龍勝旅游市場以年輕人為主,中年人次之,老年人最少[11]。龍脊梯田景區建筑等文化對于中老年人的新奇度較高。

但是,計算得出年輕人對于建筑內部形象的感知更敏銳,比中老年人更加關注傳統美食這一要素對于建筑內部形象的匹配度和重要性。在美食旅游盛行以及科技發達的時代,在獲得良好的美食品味和體驗后,年輕人更樂于在現實和網絡上傳播相關文化,媒介群體大,流動速度迅速、擴散范圍廣,宣傳效應強。所以,在美食滿意度和游客媒介意識的路徑中,年輕人發揮的直接效應比中老年人顯著,假設4成立。但景區的美食和建筑在年輕人和中老年人的旅游決策依據中的重要性相差不大。隨著景區游客的逐年攀升,中老年人占比增加。為此,中老年人媒介群體需要得到當地民族特色產業的重視。在美食符號形象和建筑視覺形象的建構中需要考慮中老年人的認知和需求。(見圖4)

圖4(a) 年輕游客群體路徑圖

圖4(b) 中老年游客群體路徑圖

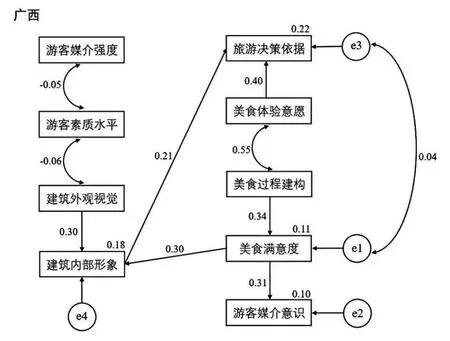

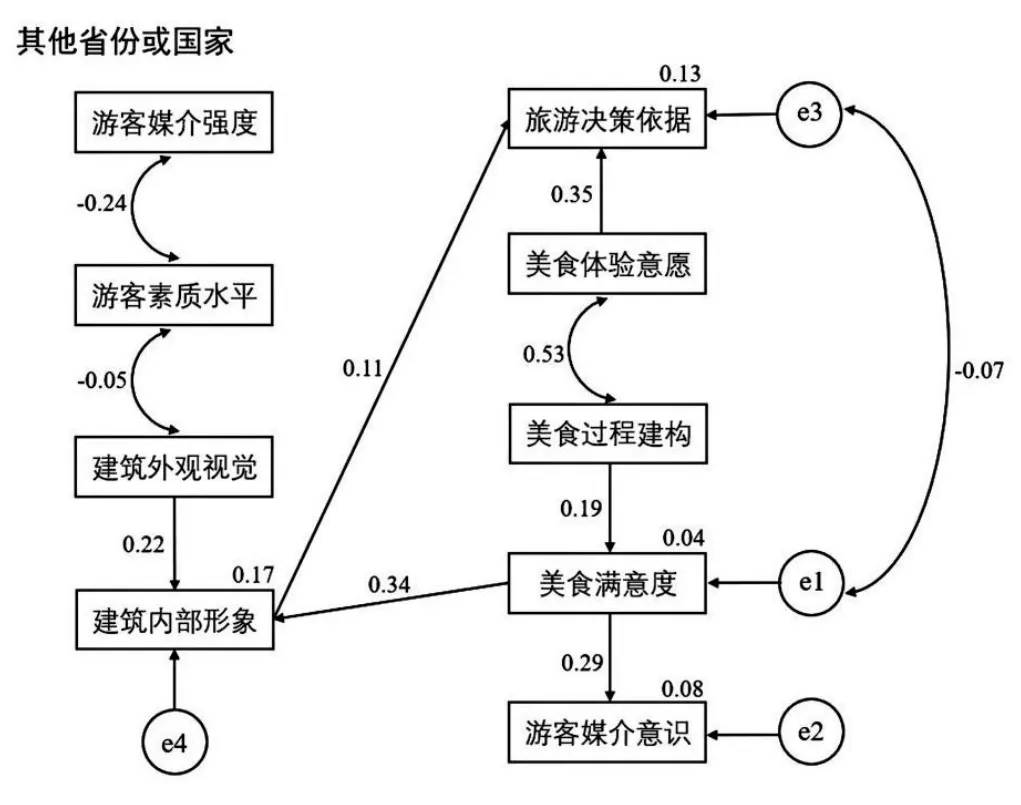

(四)廣西地區游客的旅游決策受其美食體驗影響大

數據表明,從來自其他地區的游客角度出發,龍脊梯田景區當地的建筑內部形象對其旅游決策依據的影響不顯著,其他單向路徑結果顯著。廣西游客群體的路徑圖樣本經T檢驗,單向路徑均顯著,P<0.05。廣西地區的游客與其他省份和國家的游客相比,廣西游客的建筑內部形象、美食體驗意愿和旅游決策依據間的路徑更顯著,假設5不成立。這說明,少數民族的建筑和體驗型的美食符號形象更容易影響廣西游客的旅游決策。曾有研究顯示,旅游動機理論中文化距離越大,越能吸引旅游者,于此同時旅游者對旅游地陌生程度增加,規避風險的意識使旅游決策更加謹慎[12]。文化距離和旅游決策的關系較為復雜,考慮因素眾多,所以其他地區的游客在美食和建筑對旅游決策方面給予更多考量,路徑不顯著或顯著性較低存在合理性。同時,景區內的傳統建筑也存在一些問題,約51%的商家指出旅游發展及現代化沖擊對建筑文化存在負面效應,超過一半的村民認為少數民族建筑逐漸缺乏吸引力(如圖5)。可見,龍脊梯田景區也面臨著旅游發展和建筑文化流失的沖突。綜合大量研究資料,少數民族地區旅游中,建筑文化對旅游決策影響占比較大。為此,當地建筑視覺形象的構建較為重要,在媒介流動過程中的作用不可忽視。

圖5(a) 廣西游客路徑圖

圖5(b) 其他省份或國家游客路徑圖

除此之外,綜合得出,美食過程建構和美食體驗意愿存在較強的相關關系,假設6成立。少數民族的美食之所以常與“傳統”“經典”“獨特”和“意象”等詞聯系,離不開美食的精細取材、調制方法、器皿使用和形態呈現等步驟。這些過程屬于美食符號形成的關鍵,環環相扣,重要性不言而喻。美食文化盛行的同時,美食過程建構也成為游客的體驗型活動的選擇之一,是增強游客旅游態度的重要因素,逐漸成為涉及美食類的民族特色產業爭相開發的項目。據村民反饋,龍脊梯田景區古壯寨已推出巧用傳統器具體驗當地傳統美食制作的活動,慕名而來的游客數量有所增長,美食過程建構與體驗意愿作用日趨顯現。美食體驗意愿的刺激使得美食過程重新回到人們的視野,有利于美食文化的傳承,美食類的民族特色產業得以另辟蹊徑,為可持續發展贏得生機。

三 結語

基于不同性別、不同年齡、不同籍貫和不同民族的游客在民族特色產業發展中的游客媒介形象、美食符號形象和建筑視覺形象建構方面的不同效應,提出如下形象建構途徑(見圖6)。

圖6 民族特色產業形象建構圖

在文旅結合背景下,自然景觀和文化底蘊豐富的龍脊梯田景區迎來新的發展機遇。隨著新一代消費群體的出現和傳播媒介的多樣化,龍脊梯田景區游客數量逐年增加,游客媒介正影響景區的發展。景區內保持著傳統美食的原汁原味和富有少數民族特色的古老建筑,深刻挖掘其文化內涵,以文為媒將成為民族地區旅游產業發展的增長點。在日后景區應重點構建美食符號、建筑視覺和游客媒介這三大形象體系,發揮資源文化優勢,推動民族產業的持續健康發展。但由于現實情況復雜,以上分析仍有不足之處,日后將繼續探討。