白洋淀,那些閃亮的記憶

攝影并文/張 凡

歲月如江河,奔流不息。

歲月流金,總會留下珍貴的印跡。

三十多年間在白洋淀的一次次行走,

至今仍經常縈繞在我腦海里的,

是那些金子一樣有顏色有溫度的記憶。

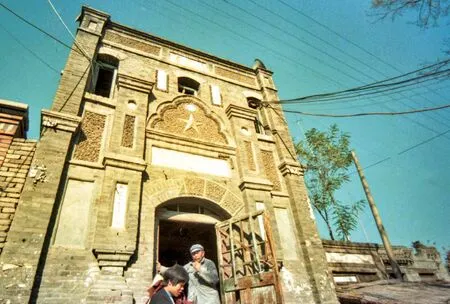

采蒲臺的烈士祠

采蒲臺是白洋淀的一個水村。水村最大的街道叫大前街,大前街的盡頭,是烈士祠。

1988年的夏天,我們來到烈士祠。

那時,烈士祠兼作著全村的“配電站”和“磨面房”。在磨面機的轟隆轟隆的轉動中,在墻上掛著的電表盤的下面,我們看到了擺放著的十幾名烈士的牌位。牌位是那樣質樸,排列得也有些隨意,這個場面,對我們這些城里來的青年無疑是個震撼。

是的,這是革命老區,那些犧牲了的烈士們的在天之靈,并沒有離開他們的親人們遠去。鄉親們以這樣的方式懷念他們,告慰他們。日復一日,年復一年,從抗戰勝利到全國解放,從抗美援朝到改革開放,幾十年過去了,經過了歲月的風風雨雨,逝者依然如生,他們還在鄉親們的身邊!這就是白洋淀!

2018年的8月,30年后又見到了采蒲臺的烈士祠。

采蒲臺的大前街上有一座烈士祠 攝于1988年

這些帶有年代感的烈士牌位,為人們留下了對于戰爭的記憶。 攝于1988年

村外有一座新建起的烈士紀念碑 攝于2018年

采蒲臺的大前街,還是人來人往。不同的是,烈士祠的墻上多了一塊“永垂不朽”的噴繪牌匾,室內沒有了磨面機的轟隆聲,也不再是全村的配電房。因為擴建村中街面,門前的臺階沒有了,烈士祠上了鎖,我借助木凳,隔著窗戶向里看,什么都沒有見到。據說年久失修,烈士祠成了危樓。

在村外,新建起一座烈士紀念碑。

我想:烈士祠在采蒲臺村民心中有著固有的位置。采蒲臺的烈士祠,是采蒲臺村的地標,更是村民們心靈的坐標。

采蒲臺不能沒有烈士祠。

曹真大娘

曹真大娘 攝于1988年

曹真大娘是孫犁在白洋淀作品集《琴和簫》里提到的人物。

關于她的身世,書中說:“抗日時,她是一位十八九歲的姑娘,在蘆葦蕩中的救護船上,她多次用嘴哺養那些傷員。”

“她在二十歲時,和一個區干部訂婚,家里常常掩護抗日人員。就在這年冬天,敵人抓住了她的丈夫,在冰封的白洋淀上,砍去了他的頭顱。她,哭喊著跑去,收回丈夫的尸首掩埋了。她還是做抗日工作。”

“全國勝利以后,她進入中年,才和這村的一個人結了婚。”文革中,由于派性嚴重,“村里有二十六名老黨員,被開除黨籍,包括她在內。現在,她最關心的,是什么時候才能解決她們的組織問題。”

正是由于文化大革命中的這次訪問,孫犁看到“她的臉上,有很深的皺紋,她的心靈之上,有很重的創傷”,孫犁說:“假如我把這些感受寫成小說,那將是另一種面貌,另一種風格。我不愿意改變我原來的風格,因此,我暫時決定不寫小說”。

1988年我們到郭里口的時候,距離孫犁訪問她已過了十六個年頭。正是全國改革開放的初期,人民熱火朝天,那個曾令孫犁生出許多傷感,并做出“暫不寫小說”決定的“曹真同志”,已經成了60歲的老大娘了。

我們在村民引導下來到她的小院,推開屋門,見到她和另外幾位老人正在高興地打漆牌(當地流行的一種紙牌)。

曹真大娘告訴我們,她的組織關系早已恢復,撫恤金也提高了三倍多,生活也不成問題。談話中,她拿出一張泛黃的老照片,上面是郭里口全村婦救會員的合影,中間坐的正是她,一個英俊強干的農村女干部形象。聽說要給她照相,老人特意梳了頭,換了干凈衣服,她推開竹簾,迎著陽光,邁出門檻的那一刻,留下了后來顯出彌足珍貴的一張留影。

2018年,30年后我再到郭里口。她唯一的女兒告訴我,老人已于幾年前去世,生前沒有留下任何遺物,當然也包括那張她與婦救會員們的合影。

在白洋淀,這些從抗日戰爭,到解放戰爭,到建國,到文革,到改革開放的親歷者見證者,他們既是白洋淀人民的代表,又像白洋淀里的蘆葦一樣普通。他們為民族的解放復興奮斗過,經歷過千難萬險,但他們心懷坦蕩,從未以此邀功,索求過什么。他們的理想,青春和熱血,已經融入在歷史的長河和白洋淀的土地之中,正是許許多多白洋淀的普通人,構成了一組英雄的群雕,深深銘刻進人們心里。

生活中的曹真大娘(左三) 攝于1988年

葛堯老師

1988年夏,郭里口村乘擺渡放學的孩子們。

這些孩子中的一個后來大學畢業成了北京某出版社的編輯。雖沒謀面,但是微信里有聯系。她對我說:“郭里口有很多抗日英雄”,還說“郭里口人永遠不能忘的是葛老師,他是郭里口學校的第一位老師,延安抗大來的,在郭里口創辦學校。我上學時每堂課都是他打鐘。現在郭里口小學里有為他立的碑。”

這幾句樸實又簡單的介紹打動了我。我來到新建的郭里口小學新校區,瞻仰到了校園進門處的那塊墓碑。這是1995年,葛老師去世后的第三年,新校區竣工時,老鄉們自愿集資立的。

葛老師是一個什么樣的人,能享受到這種崇高的待遇?

老鄉們告訴我,他本是安徽蕭縣人,原名孫大虎,后改名葛堯。他是老革命,1938年西渡黃河,奔赴延安,先后在抗大、魯藝學習,受過毛主席接見,畢業后到晉察冀軍區政治部任文學教員、編輯。他還是一名作家,他創作的歌曲編入了《抗日戰爭歌曲選》,他創作的劇本曾由田華飾演。他有一個宏大的長篇小說創作計劃,想在冀中住上10年,寫一部《親愛的土地》,然后到新四軍曾經戰斗過的大江南北住上10年,寫一部《勇敢的人》,最后重返延安,寫一部《一切發源于此》。

郭里口渡口的孩子們 攝于1988年

郭里口小學的孩子們 攝于2018年

郭里口的鄉親們為葛堯豎立的石碑

農民化的葛堯

葛堯創辦的郭里口第一所小學

葛堯和他的戰友、同事們:右三為葛堯,右二為作曲家唐珂,左一為電影導演李書田。

可是1945年,當他來到了飽受戰爭磨難的郭里口村體驗生活的時候,看到這個幾百戶的村莊世世代代竟沒有一所學校的時候,他改變了自己的人生計劃。他要辦學了。

聽上些年紀的郭里口人說,1945年,全村的房子由于日本鬼子的“三光”政策,都被燒毀,全村沒有一間像樣的房子,人們用蘆葦搭棚度日。葛堯請示上級,利用村里的破舊的奶奶廟(曾是乾隆皇帝的行宮),修修改改,創辦了郭里口有史以來第一所學校。

從此他一干就是46年。幾十年里,他像牛一樣地耕耘,堅守著他的陣地。他曾經被評為河北省特級教師。他為郭里口培養了幾代人才,用知識改變了別人的命運,卻不曾想通過關系和走動改變自己的命運。這些年里,有一些老戰友、老同事成為了著名作家、作曲家、高級領導干部。當老戰友著名作家孫犁看望他時,見他吃的飯是一碗青菜湯泡一塊玉米面餅子;當老戰友著名作曲家唐珂來看望他時,見他上課還兼校工打上課鐘,心里都無限感慨。而葛堯似乎也看出了戰友們為他不平靜的心,輕松樂觀地說:“這么多年都過來了,我的生活已經農民化了。”

如今的郭里口小學

曾經立志要寫戰爭三部曲的葛堯沒有想到自己竟在這里扎根了一輩子

“農民化”的葛堯,得到了農民的認可。

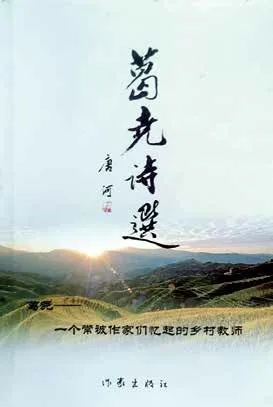

1992年他去世時,郭里口全村人為之悲痛,給他送葬,開追悼會,捐資立碑。在他故去十幾年以后,他的學生們自發地將他的詩稿整理成集,在作家出版社、安新縣委宣傳部、安新縣文教局和全校師生的努力下,《葛堯詩集》——這個常被作家們憶起的鄉村教師的專著問世。他的詩篇“楚楚芙蓉面,亭亭翡翠衣。盛開荷花淀,香送十里堤。”經過戰友作曲家唐珂譜曲,在郭里口傳唱。

關于葛堯老師的幾乎全部情況,我都是在后來的走訪中得知的。我走訪過他的學生,北京鋼鐵學院退休教授張國強,老人家提起葛堯,還是眼含淚花。我走訪過現任的郭里口小學校長鄧秋耕,他帶我來到已故老校長李靜海的家里,在一個有些破舊的書架上,葛堯的遺物,也包括老校長的遺物,靜靜地保存在那里——筆記、書信、相冊、詩集……

孫犁說“他不是我們這個時代的隱士,他是一名名副其實的戰士。他的行為,是符合他參加革命時的初衷的。白洋淀的那個小村莊,不會忘記他,即使他日后長眠在那里,白洋淀的煙水,也會永遠籠罩他的墳墓”。

是啊,人們沒有忘記他,人們還在沿著他的足跡前行。如今郭里口學校25名教師,有23名是他的學生。接觸這些葛堯的后來人,我突然感覺在他們中間,似乎已經形成了一種傳承,一種定式,一種統一的辦事做人的“葛堯”風格。他們個個清風峻骨,不慕虛名而勤勤懇懇,他們個個熱情洋溢,為他人,為事業真誠實干而傾心盡力。就好像葛堯還在他們中間。一種品格,一種精神就這樣接力般一代又一代在他們中間傳遞和打造著。

這就是白洋淀。

黃秋華

黃秋華也是一名教師。

1985年,在白洋淀連續干涸的日子里,我們騎著自行車在從古州到鄚州的路上與他相遇。他學識淵博,如數家珍般向我們介紹附近村莊的歷史。他告訴我們鄚州是個有著4000多年歷史的文明古城,是西周的故都,醫圣扁鵲的故鄉;告訴我們古州村有更久遠的歷史,現在還有顓頊時所造的古城殘垣,應該是中國現存最早的古城遺址;還告訴我們現在白洋淀干涸,古時代的大堤和古墓時有裸露,正是白洋淀考古研究征集文物的好時機。后來我們來到了他的家——千里堤旁的李廣村。他從家中的木板床下,取出紙箱里包裹的東西讓我們看。他對我們講,哪個是新石器時期仰韶文化的石斧、蚌鏟、鹿角器、彩陶片,哪個是戰國的陶罐、商代的卜骨,哪個是東漢的文字磚、西漢的銅鈴等等。我們眼花繚亂,目瞪口呆。

交談中我們了解了他的身份和身世,他是任丘中學的一名教師,是一名“摘帽右派”。因這頂帽子,搞得妻離子散,過繼了侄子跟他一起生活。他說,現在改革開放,百業待興。白洋淀歷史悠久,這方面他懂一些,責無旁貸。況且,這項工作上癮,有成就感,人生一世,要對得起國家,對得起一方水土。他還說,將來他要把收藏捐給國家,教育后人。

黃秋華老師與作者 攝于1985年

黃秋華獲得的部分證書

黃秋華的收藏

老人是2016年初去世的。彌留之際,他把侄子叫到跟前,安排了他的最后一筆捐贈。

現在,在任丘博物館的展廳里,我們可以看到很多由他捐獻的文物。其中館內最大最重要的是他和他的學生們發現的鄚州古城排水系統的明代鐵箅子和唐代金絲楠獨木沉船。這些千古歷史文明的佐證,將會向人們永久地講述雄安這片土地的過往。

有時我想,他才是真正的“公知”,他才是屬于公共的,屬于人民的真正的知識分子。他也有自己的喜怒哀樂,自己的悲歡離合,但是他胸懷天下,最后帶著對腳下一方水土的眷戀,兩袖清風,含笑而去。也許,若干年后,沒有人會知道他的壯舉,沒有人知道有過一位歷經委屈和磨難的老人,曾經在白洋淀干涸的淀底匍匐前行,為后世留下了多少珍貴的文化遺產。但是這不重要了,重要的是他的生命已經融化在了他所經歷的時代大潮里,他無愧于一個偉大時代,無愧于這里的人民。他普通,但他存在于偉大中間。他歸屬于白洋淀那一片陽光、藍天、水土。

黃秋華帶領學生們發現的古船陳列在任丘博物館

白洋淀里嘎子多

嘎子是白洋淀標志性的人物,無時不在,影響了一代又一代白洋淀人。

《小兵張嘎》最早是我們崇敬的老作家徐光耀1958年創作,1961年出版的中篇小說。1963年由他編劇,崔嵬、歐陽紅櫻導演了電影《小兵張嘎》,一經放映,轟動全國。劇中的主人公張嘎子的形象從此深深扎根在幾代中國人的心里。由于小兵張嘎的故事發生在白洋淀,白洋淀也成了全國人民神往的地方。嘎子成為白洋淀上空的一面旗幟。

分布在白洋淀島嶼上的紀念館、民俗村是紅色旅游、進行革命傳統教育的打卡地。嘎子無處不在,嘎子是白洋淀文化格局中搶眼的景色,四季開花永不凋零。

甚至在石家莊也有一個小兵張嘎博物館,那里展示著幾十年來關于嘎子的大量海報、年畫、連環畫作品,從一個側面告訴我們嘎子這一藝術形象得到了眾多文學家、藝術家的同聲歌唱,得到了人民群眾廣泛的呵護愛戴。

由于有著相同的紅色情結,佟艷萍(前排左二)等保定紅色文化發展促進會的成員和連環畫《烽火雁翎隊》作者張浩(前排左三)結下了深厚的友誼。

參加過抗美援朝戰斗的老兵周世孝,與外孫擺棋對弈。 攝于2016年

96歲高齡的老雁翎隊員盧常祿身上依然閃爍著嘎子的嘎氣 攝于2021年

在白洋淀,我認識一位叫張浩的青年畫家,他憑著一腔熱情,2005年創作了《烽火雁翎隊》連環畫,正為不能出版發愁的時候,保定的一位叫佟希純的老革命聽到了消息,就對在古物市場賣“小人書”的女兒佟艷萍說:“你既是做小人書生意的,又愛好小人書,為什么不幫幫這孩子把書出了,這可是宣傳咱保定紅色傳統的事兒啊。”佟艷萍聽了老父親的話,聯系到張浩,說“你說沒人幫你出小人書,今天我就幫你出小人書”。佟艷萍開始策劃、組織同樣愛好連環畫的伙伴們籌措資金,聯系專家、出版與發行銷售部門,歷時5年實現了這套連環畫的出版發行。現在,張浩和佟艷萍都是保定紅色文化發展促進會的成員,他們組織了新中國70年紅色連環畫博覽會,組織了三屆連環畫藝術研討會。這段民間資助出版連環畫的美談,說明了在白洋淀地區紅色文化有多么廣泛的群眾基礎。

在日常生活中,白洋淀人的心理活動上,也好似強烈而下意識地涌動著一種嘎子情結。也許這就是藝術作品的力量。有時會感到白洋淀的孩子們都冒著一股嘎氣,這或許跟白洋淀的大人們都愛以嘎子為榜樣教育培養自己的孩子有關。有時候,你甚至還會被白洋淀的老人們某一個普通的生活場景所觸動,不自覺地聯想到電影中的某一個場景,從而看到了他們身上的嘎子的身影。

2016年在圈頭鄉光淀村,我偶遇了一位抗美援朝老戰士,他叫周世孝。談話中得知他12歲當的兵。為了當兵,他跟在部隊后面追了三天三夜,從內蒙古臨河到五原走了一百多公里,最后被破格收編。他13歲時到的抗美援朝前線,在一次戰斗中彈片打入了顱內。看他如今平靜地與外孫子一起擺棋對弈時陣陣開朗的笑聲,便不自覺想起那個戰場上走出來的樂觀開朗勇敢的嘎子。

2018年9月,在寨南村,我見到了一位正在登梯子上房的93歲老人,嘆服、驚喜之余,便想起歡蹦亂跳,“三天不打,上房揭瓦”的淘氣的嘎子。這個“淘氣”的老人可不簡單,他叫盧常祿,他是全國288名受邀參加2015大閱兵的抗戰老兵中的一位。他1943年參加雁翎隊,曾任冀中軍區某部連長,是個有77年黨齡的老革命。今年5月我再到他家,看著他掀開門簾熱情地歡迎我們的樣子,又不由想起那個打了勝仗的嘎子的笑臉。

作者張凡拜訪小兵張嘎之父徐光耀 2021年攝

這種從老者們身上耳濡目染到的童心童趣,那種少年精神,那種不居功、不逐利,平靜生活中所自然流露出來的初心、活力、理想、情懷,是讓人心生敬仰和感動的。這是一種水晶般透明的嘎氣、英氣、正氣、豪氣。

今年春天,在雄縣民俗學者宋忠臣、石家莊小兵張嘎博物館殷杰的幫助下,我實現了對小兵張嘎之父徐光耀的拜訪。

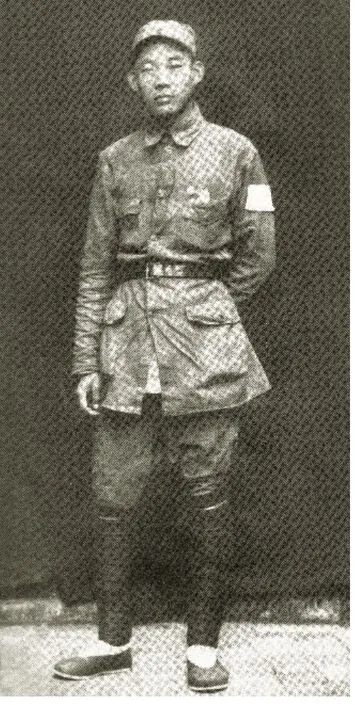

已經96歲高齡的徐光耀,也是13歲參加八路軍,同年入黨,如今黨齡83年!他參加了抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭,親身經歷了大小一百多次戰斗,多次死里逃生。

拜訪了徐光耀,才懂得小兵張嘎這一紅色經典的誕生,絕不是作者通過采訪幾個戰斗故事整理拼湊而成那么簡單,只有親身經歷血雨腥風的戰爭年代,只有高于生活經歷的更凝練更精粹更升華更充滿理想和信念的藝術創造功力,才能夠誕生小兵張嘎,這個人民歡迎和喜愛的經得起歷史檢驗的典型形象。張嘎是藝術創造的產兒,但具有深厚的生活基礎和廣泛的現實依托,是與白洋淀人民同呼吸共命運中的一員。

著戎裝的徐光耀

徐光耀題字:白洋淀,風光好,英雄多,到處都有嘎子哥。

徐光耀深愛著生他養他的白洋淀人民,深愛著和他一樣出生入死的戰友和兄弟,更深愛著懷念著為了今天的幸福生活獻出了寶貴生命的先烈們,他說:張嘎子是沒有具體原型的。凡是在白洋淀或敵后抗日根據地與日寇做過英勇奮戰并有一定貢獻的人,都可在張嘎身上找到自己的影子。

是的,白洋淀是革命老區,當年的雁翎隊出沒蘆葦蕩,與日寇周旋,由十幾人發展到一百多人,創造出許多可歌可泣的事跡,是白洋淀地區軍民抗戰的優秀群體,嘎子的身上閃動著他們的影子。

徐光耀文學館

我對雁翎隊老英雄趙波一家三代人可以說有長達30多年的跟蹤拍攝,見證了革命傳統如何在三代人中間傳承。

趙波,1939年參加雁翎隊,1940年入黨。他作戰勇敢,機智靈活,參戰七十余次,一次戰斗中為掩護戰友身中四發機槍子彈,曾任偵查員,后為雁翎隊最后一任隊長,1947年轉入冀中軍區38團,任連長。1943年被冀中九軍分區授予“民兵戰斗英雄”、1950年獲“華北戰役戰斗英雄”光榮稱號。1960年進京參加全國民兵大會,受到毛主席接見和軍委獎勵。1995年進京參加全國紀念抗日戰爭勝利50周年大會。生前多次被評為優秀共產黨員、關心下一代優秀個人,始終保持了共產黨員的本色。

1988年前后,趙波復員,住在家鄉安新縣趙莊子村。他說:我哪兒都不愿意去,就喜歡咱這兒白洋淀,這里有專打鬼子的雁翎隊。隔壁就是學校,每天早晨只要看升國旗,聽孩子們唱國歌,這一天的心情就舒暢多了。

趙波的女婿王木頭,1997年賣掉正在經營的羽絨加工廠,自籌資金創辦《小兵張嘎紀念館》。趙波對他說:你宣傳雁翎隊可以,宣傳小兵張嘎可以,但不可以說張嘎子就是我趙波。

24年過去了,王木頭如今已經70多歲,還堅守在抗戰宣講臺上。

雁翎隊老隊員趙波給同學們講述雁翎隊的故事 攝于1989年

趙波的女婿王木頭在整理他收藏 的紅色書籍 攝于2019年

趙波的兒子趙領社給大家展示老英雄趙波留下的財富 攝于2017年

趙波三子趙克新在紀念館講解雁翎隊的事跡 攝于2019年

趙波的孫女趙雅潔舉著本文作者張凡1988年為她拍攝的舊影,講述著過往的故事以及對于未來的暢想。 攝于2018年

趙波沒有什么家產,2007年彌留之際,將自己一生所得的獎章、獎狀、錦旗、獎杯、獎品、紀念品,作為最珍貴的財富分給了后輩們。希望他們堅守革命家風,不忘初心,把國家建設得更好。

趙領社是趙波的二子,2016年夏天,在趙莊子碼頭旁的空地上,向我們展示他分到的部分“遺產”。

2018年,趙波的三子趙克新,放棄了在北京的事業,回到趙莊子創辦“鬼不靈”傳統教育基地和《趙波紀念館》。

趙雅潔,趙克新的女兒,聰明干練,某些方面繼承了她爺爺的勇敢和開創精神。她不愿意把老一輩的榮耀當作自己的溫床,她要闖蕩一番事業。2012年她創辦 《荷塘家宴》水上餐飲旅游項目時,趙克新生怕趙波老爺子的一生光榮,被自己女兒趙雅潔的生意染上“銅臭”。他對女兒說:你做生意可以,但不可以打你爺爺的招牌。趙雅潔答應了,她創立《荷塘家宴》9年,沒有人知道趙波是她的爺爺。她克服了諸多困難,生意逐漸做大,心胸也更加開闊了,她說:一個企業的成功不是賺錢多少,而在于是否盡了社會責任。

2018年9月趙雅潔光榮入黨。她給自己定了新的目標,努力學習企業管理知識,要團結帶動周邊的村民發展民宿,發展旅游事業。她知道踐行初心,帶領群眾共同致富,是對新時代年輕共產黨人的考驗。千年大計的新區建設,不可能行常規走老路,她懂得該怎樣續寫三代人的傳奇。

江山代有才人出。當我們站在兩個一百年的歷史交匯點上,全面建設社會主義現代化國家的新征程已經開始。雄視古今,時代呼喚英雄。俯仰蒼茫,英雄來自人民。年輕的一代新人,發揚老一輩嘎子的優秀品質和英雄氣概,未來的白洋淀,一定會展現給我們更加波瀾壯闊、英雄輩出的大千美景。

白洋淀,這邊風景,一定會更好!