上海青龍鎮唐代鑄造作坊遺址出土陶范的分析研究

廉海萍,王建文,何繼英

(上海博物館,上海 200003)

0 引 言

中國上海青龍鎮相傳始建于唐天寶五年(公元746年),是上海最早的貿易城鎮,現隸屬于青浦區白鶴鎮青龍村[1]。考古發掘表明,青龍鎮主要分布在吳淞江支流老通波塘兩岸,總面積約2 km2。2010年,上海博物館考古研究部首次發掘300 m2,發掘成果包括唐宋建筑基址、瓷片堆積及幾百件陶瓷器[2]。2012年,對遺址進行了第二次發掘,面積約為1 300 m2,考古發掘中發現了4座熔爐以及熔爐周圍堆積的大量陶范、爐渣等,確定為一處范圍較大、使用時間較長的唐代鑄造作坊遺址,是上海地區首次發現的冶鑄作坊遺址。四座熔爐平面呈南北帶狀分布,南北長約14 m、東西寬約3 m,熔爐周圍則堆積著大量的陶范、紅燒土塊、耐火磚、爐渣、灰燼等,厚約30~50 cm,陶范堆積較厚的區域計有300余平方米,不僅在靠近熔爐的這個區域有,而且在這個區域西南約40 m的另一個發掘區域也發現較厚的爐渣、陶范密集堆積區,最厚處有80 cm(圖1)[3]。根據陶范及爐渣的堆積厚度來看,鑄造作坊使用了較長一段時間,在其廢棄后,又在其上建造了三處建筑及5口水井,其中21號水井內出土了唐代鸚鵡銜綬帶銅鏡、鐵釜、鐵提梁鼎、鐵鉤、銀發簪等器物[3]。本鑄造作坊開口于⑥層下,⑥層出土器物為越窯、長沙窯、太湖西南岸窯址器物。其中越窯玉璧底碗的挖足較寬,年代約在9世紀后半葉。同出的長沙窯瓷器也具備相似的年代特征。因此,鑄造作坊的年代應不晚于9世紀后半葉,鑄造作坊遺址使用的主要年代是唐代晚期。

圖1 上海青龍鎮唐代鑄造作坊遺址中西區陶范的堆積狀況和堆積剖面

中國冶鐵術在公元前8世紀初的西周晚期至公元前5世紀初的春秋晚期為人工冶鐵的發生和初步形成階段,公元前119年至公元87年的西漢中晚期和東漢早期,是古代鐵器工業高速發展并走向成熟的時期[4]。從唐代起一直到明代,冶鐵業有了進一步的發展,在唐憲宗元和初年(公元806年)國庫鐵的收入數是2 070 000斤[5],在山西永濟蒲津渡遺址還遺存有唐開元年間鑄造的大型鐵牛及鐵人等鐵鑄件群[6]。

為了解青龍鎮唐代鑄造作坊遺址出土陶范的制作技術,對遺址出土的陶范進行分析研究,以期揭示唐代青龍鎮鑄造作坊的制范技術。

1 遺址中出土陶范概述

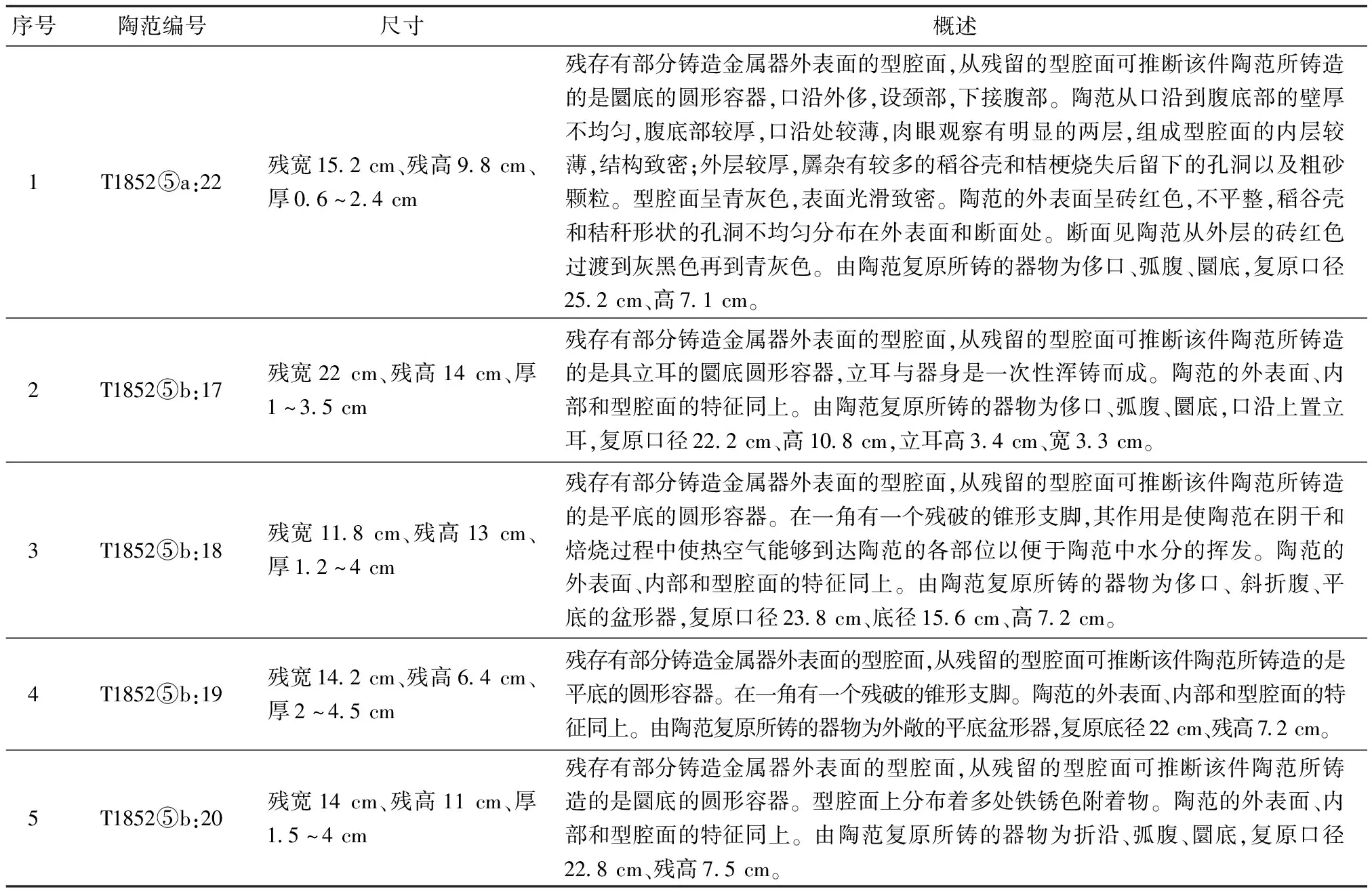

遺址中發現的陶范大部分都較為殘破,從中選取保留相對較好的14件陶范對其進行描述,并對所鑄造的器物形制或用途進行推測。這14件陶范來自于四個探方和一個灰坑,分別為T1852、T1952、T2560、T2660和H31,陶范的尺寸和概述詳見表1。

表1 青龍鎮唐代鑄造作坊遺址出土的部分陶范

其中11件為鑄造圓形容器的外范,按底部的形狀分為圜底器和平底器,殘存口沿的陶范所見都為敞口,有的在口沿下設頸部,頸部下接腹部。一件陶范的口沿上設立耳,另一件陶范的腹部接有足的型腔,鑄造作坊中生產具耳與足的鼎形器。唐代圓形的鐵器有三足鍑(鼎)、釜、鐎斗、長柄勺等[4],屬于炊煮餐飲用具,歸入日用器具類,從出土陶范所鑄造器物形狀看,青龍鎮鑄造作坊所生產的主要為炊煮餐飲用具。

兩件漏斗形的陶范為澆口杯,作用是承接高溫金屬液將其導入鑄型型腔,完成金屬液的澆注。

2 樣品概況

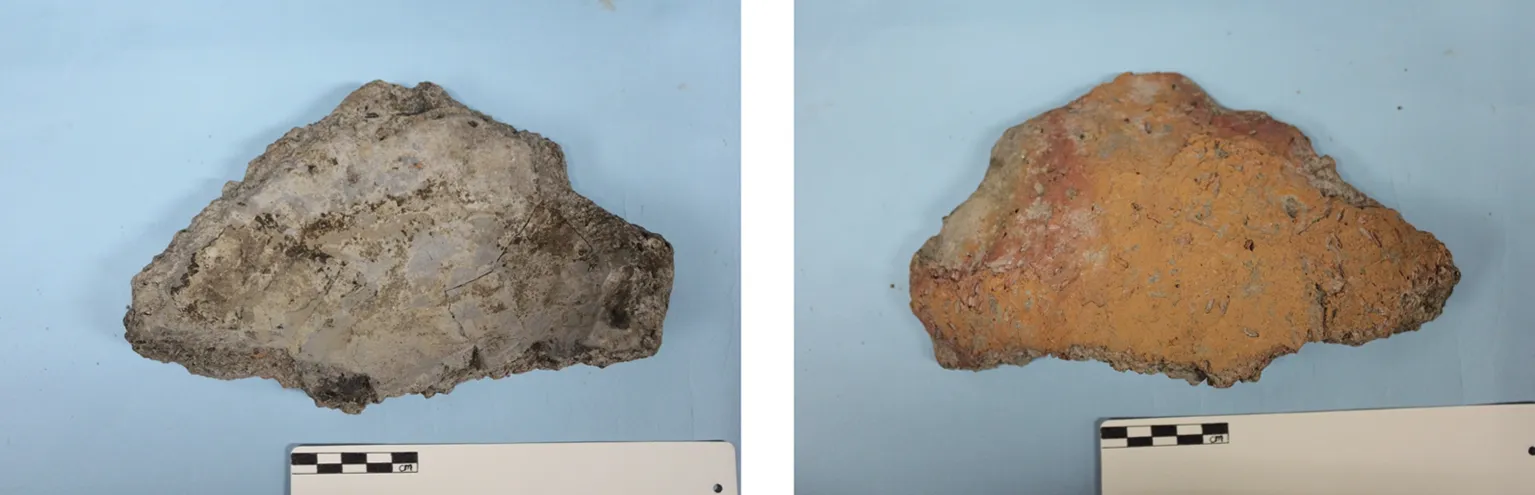

為了了解陶范的制作工藝,對遺址中出土的兩件陶范殘塊取樣進行分析。兩件樣品都出土于2012年發掘區域的探方T1952。樣品L1(圖2)型腔面呈青灰色,上附著較多棕褐色的物質,與型腔面相對的外表面呈磚紅色,表面不均勻分布著呈稻谷殼形狀或植物莖稈類的孔洞,斷面觀察到結構不同的兩層:型腔面一側結構致密的泥質層,外面一層結構縮松、有較多孔洞存在的縮松泥層。樣品L2(圖3)與樣品L1結構相同,從殘存的型腔面可以辨識出是鑄造敞口圜底的圓形器。

圖2 青龍鎮遺址出土陶范樣品1(編號L1)

圖3 青龍鎮遺址出土陶范樣品2(編號L2)

對兩件陶范進行了橫截面的觀察,型腔面一側的泥質層也有二層:面層和背層,因此陶范共分成了三層制作:泥質面層、泥質背層和稻殼泥層,結構見圖4。泥質面層呈青灰色,厚約1~2 mm,采用細泥料制作,呈致密狀態,低倍下面層看不到孔隙。泥質背層呈灰黑色,厚約4~7 mm左右,該層羼入了一定量黑褐色、暗紅色、黃白色等粗顆粒物。稻殼泥層厚約11~16 mm,設支腳的部位厚度增加,又分為內層(灰黑色)和外層(磚紅色),內外層的結構相似,該層也羼入了一定量磚紅色、黑褐色、黃白色等粗顆粒物,并羼入了大量的稻谷殼和植物莖稈。陶范焙燒時谷殼等燒失,在陶范上留下了大量的孔隙,便于鑄造時型腔中氣體的排出。

圖4 陶范樣品L2的橫截面形貌像

3 分析方法與儀器條件

3.1 化學元素組成分析

采用美國EDAX 公司的EAGLE Ⅲ XXL大樣品室能量色散X 射線熒光光譜儀分析陶范各層的10種主量元素,測試電壓15 kV,電流150 μA,束斑2 mm,測量時間400 s,真空。

由于陶范中羼雜著不均勻分布的顆粒物,而檢測的面積是2 mm的圓形面積,組成分布不均勻會對化學元素組成數據造成影響,最好的方法就是對各層進行取樣,研磨后進行壓片制成各層的樣品,避免不均勻分布對數據的影響。但是這對樣品的需求量大,特別是泥質面層只有1~2 mm的厚度,需要較大的樣品量才能取到足夠的量制作壓片樣品。樣品L1相對較大,采用取樣制作壓片進行分析。先清除樣品L1表面污染物,將泥質面層、泥質背層、灰黑色稻殼泥層和磚紅色稻殼泥層分層刮下粉末,研磨機研磨粉碎,在壓片機上(壓力30 MPa,保持時間30 s)壓制成片狀試樣。樣品L2,分別取出各層小塊樣品,用水砂紙磨平,放入干燥箱中105 ℃烘干3 h。

3.2 物相組成分析

采用日本理學的X射線衍射儀(型號:3KW D/MAX200V PC)對樣品L2的泥質面層、泥質背層、灰黑色稻殼泥層和磚紅色稻殼泥層分別取樣進行物相檢測,實驗參數為起始角10°,終止角90°,步寬0.02°,波長1.5 406,電壓40 kV,電流100 mA,掃描速度2°/min。

采用意大利Assing公司Surface Monitor 2.0 XRF-XRD聯用測試系統對陶范L1型腔面上褐色附著物進行成分和物相組成分析,檢測參數:電壓50 kV,電流75 μA,金靶(Au La),XRD步進角0.1°,XRD測試角度范圍20°~70°。光斑直徑2 mm。

3.3 植硅石分析

將樣品L1的泥質層和稻殼泥層分別取樣,將樣品在室內用鹽酸離散氧化后,用重液浮選,洗凈富集,在顯微鏡下初檢各樣品植硅石含量豐富。用LEICA-DM2500生物顯微鏡鑒定統計。

3.4 顯微形貌分析

采用低真空超高分辨場發射掃描電子顯微鏡觀察樣品的顯微形貌,儀器型號:NOVA NanoSEM 230,檢測電壓:10 kV,工作距離10 mm。

3.5 熱分析

采用耐馳公司生產的高性能熱膨脹儀對樣品L2的泥質背層和稻殼泥層進行了熱分析,儀器型號:NETZSCH DIL-402C,檢測條件:升溫速率5 ℃/min,空氣氣氛。

4 實驗結果

4.1 化學元素組成分析

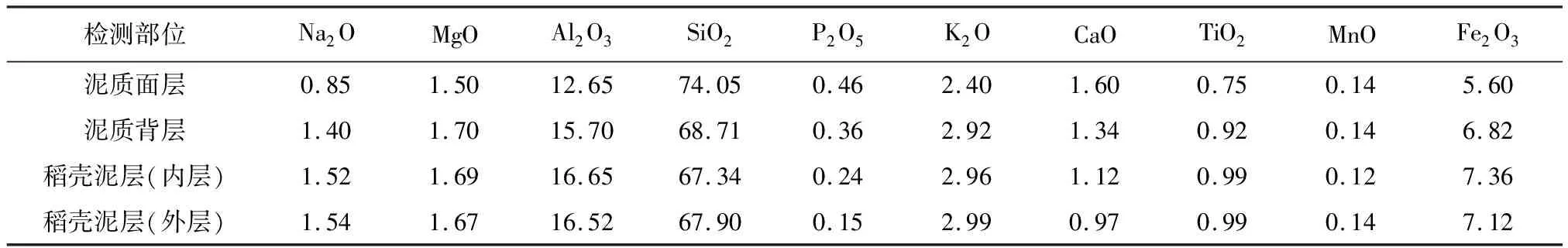

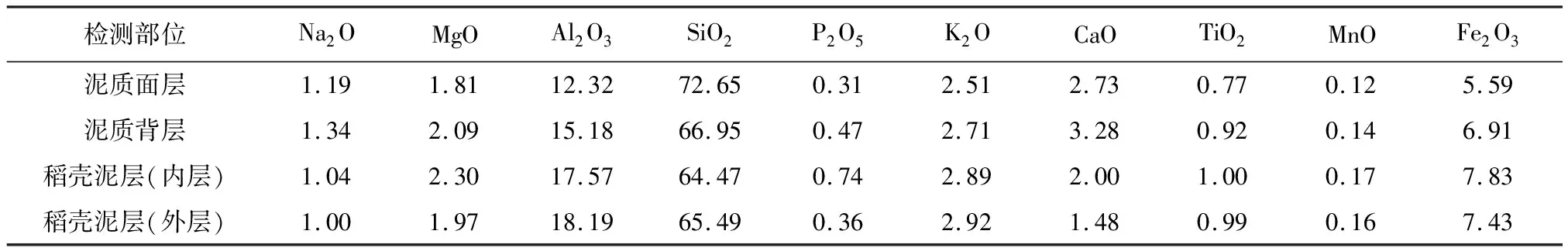

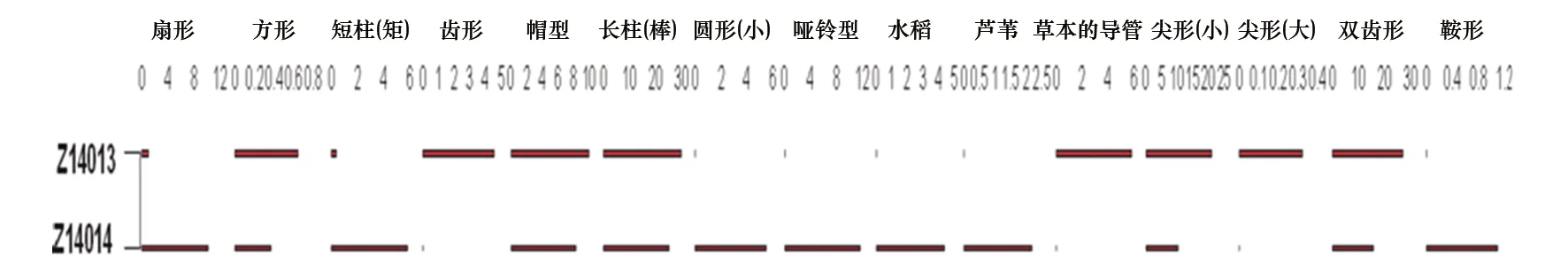

檢測了兩件樣品的10種主量元素含量,分析數據見表2和表3。檢測了樣品L2背層和稻殼泥層中摻和顆粒物的化學元素組成,分析數據見表4。

表2 青龍鎮鑄造作坊遺址出土陶范(L1)的成分

表3 青龍鎮鑄造作坊遺址出土陶范(L2)的成分

表4 青龍鎮鑄造作坊遺址出土陶范(L2)背層和稻殼泥層中顆粒物成分

樣品L1和L2的泥質面層-泥質背層-稻殼泥層幾種物質含量變化為:硅含量(SiO2)減少,泥質面層>泥質背層和稻殼泥層;鋁含量(Al2O3)增加,泥質面層<泥質背層<稻殼泥層;鐵含量(Fe2O3)增加,泥質面層<泥質背層<稻殼泥層。

稻殼泥層中的磚紅色顆粒物和黑褐色顆粒物鐵含量(Fe2O3)明顯高于其他部位,白色顆粒物中鋁含量(Al2O3)明顯高于其他部位。泥質層中的黑褐色顆粒物鐵含量僅略高于泥質層中鐵含量。

4.2 X射線衍射儀分析結果

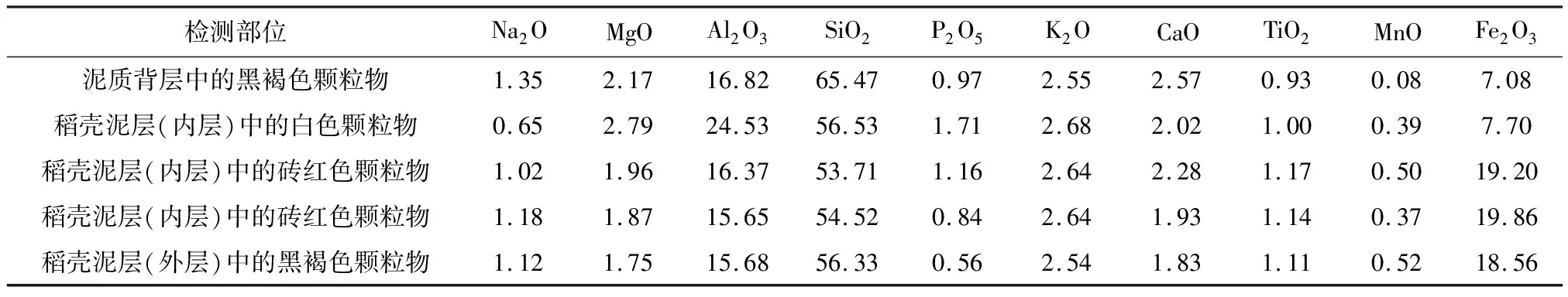

樣品L2的泥質面層(材料1)、泥質背層(材料2)、灰黑色稻殼泥內層(材料3)和磚紅色稻殼泥外層(材料4)XRD圖譜對比見圖5,四種材料衍射峰的角度基本一致,總體成分相差不大,只是衍射峰的強度存在差別,都含有石英(SiO2)和長石類礦物[(Na,K)(AlSi3O8)],且衍射峰強度較強,因此主要是由石英和微斜長石構成。

圖5 樣品L2的泥質面層(材料1)、泥質背層(材料2)、稻殼泥內層(材料3)和稻殼泥外層(材料4)XRD圖譜對比

在泥質面層(材料1)中含有有機物并檢測到含Cr及Co的化合物。泥質背層(材料2)中除含有石英和微斜長石以外,還可能含有硅酸鹽和磷酸鹽。灰黑色稻殼泥內層(材料3)中所含的化合物種類較少主要是石英(SiO2)和一些鉀、鈉的硅鋁酸鹽。雖然EDS檢測結果表明在四種材料中都有鐵元素的存在,但只在紅色稻殼泥外層(材料4)中檢測到磁赤鐵礦(Fe2O3)。

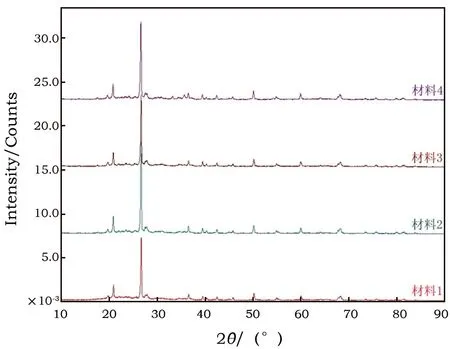

4.3 植硅石分析

陶范L2的泥質層和稻殼泥層兩件樣品植硅石含量豐富,共統計植硅石363粒,18個類型。陶范L2的泥質層(編號:Z14013號樣):長柱形30%左右,雙齒形接近28%,尖形(小)不超過20%,帽形低于10%,另有少量的尖形(大)近25%,圓形(大)12%左右,扇形10%左右,單齒形10%左右,另有零星短柱型、扇形等,還常見草本植物的導管殘體。該樣品可能以禾本科植物為主,非禾本科植物少量。陶范L2的稻殼泥層(編號:Z14014號樣):長柱形近20%,雙齒形16%左右,啞鈴形9%左右,帽形、尖形(小)、扇形都低于10%,還有少量的帽形、圓形(小)、短柱形、鞍形,蘆葦的盾形2%左右,水稻的扇形超過4%。此樣品植硅石來源于禾本科植物,可能是以水稻和蘆葦為主要成分。

樣號“陶范L2泥質層”(實驗室編號Z14013號樣)和“陶范L2稻殼泥層”(實驗室編號Z14014號樣)植硅石組合成分的百分比見圖6(圖中Z14013是陶范L2的泥質背層,Z14014是陶范L2的稻殼泥層)。以上僅是樣品植硅石特征及推測的植物類別。

圖6 陶范L2植硅石百分圖式

4.4 顯微形貌觀察

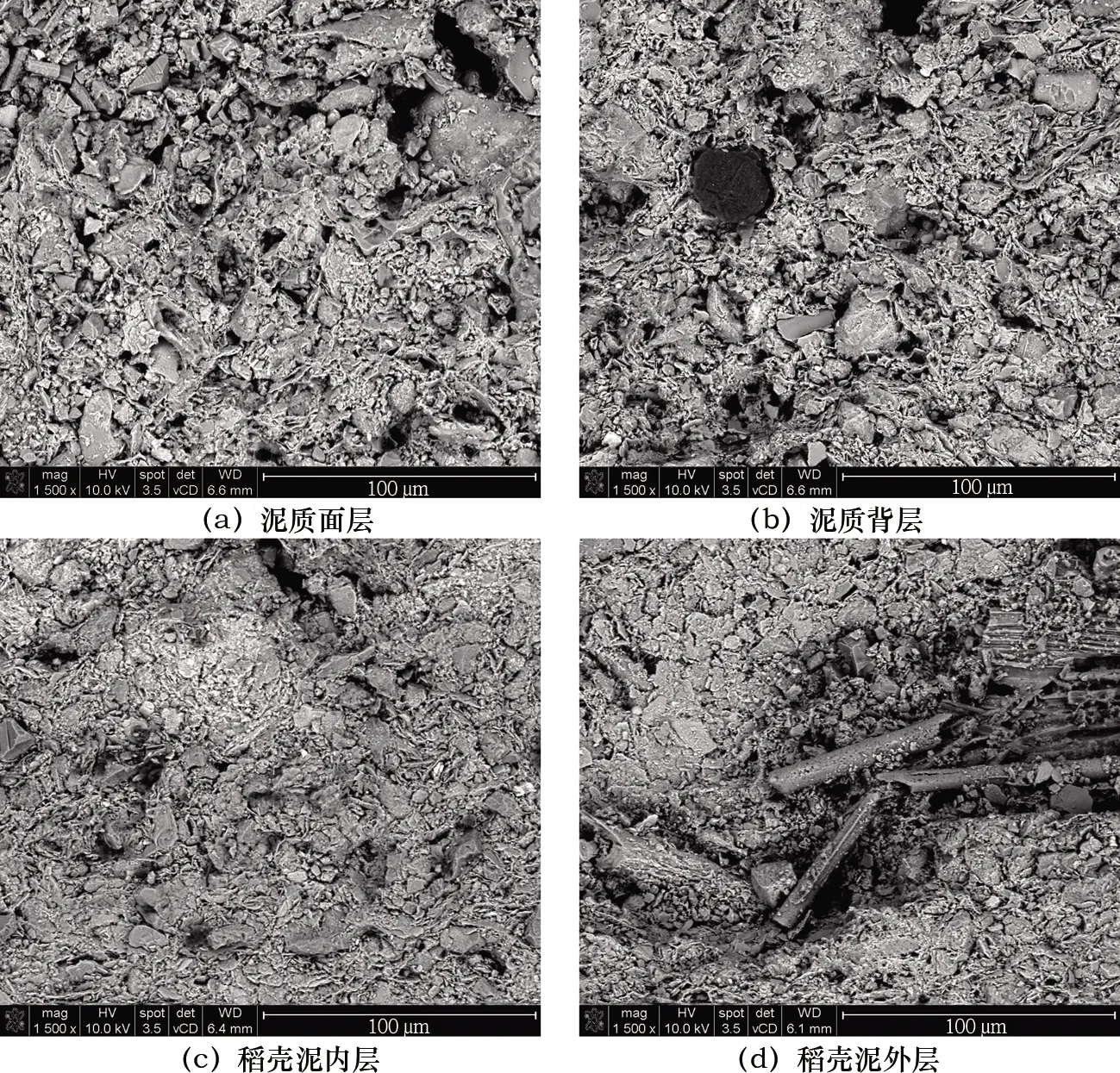

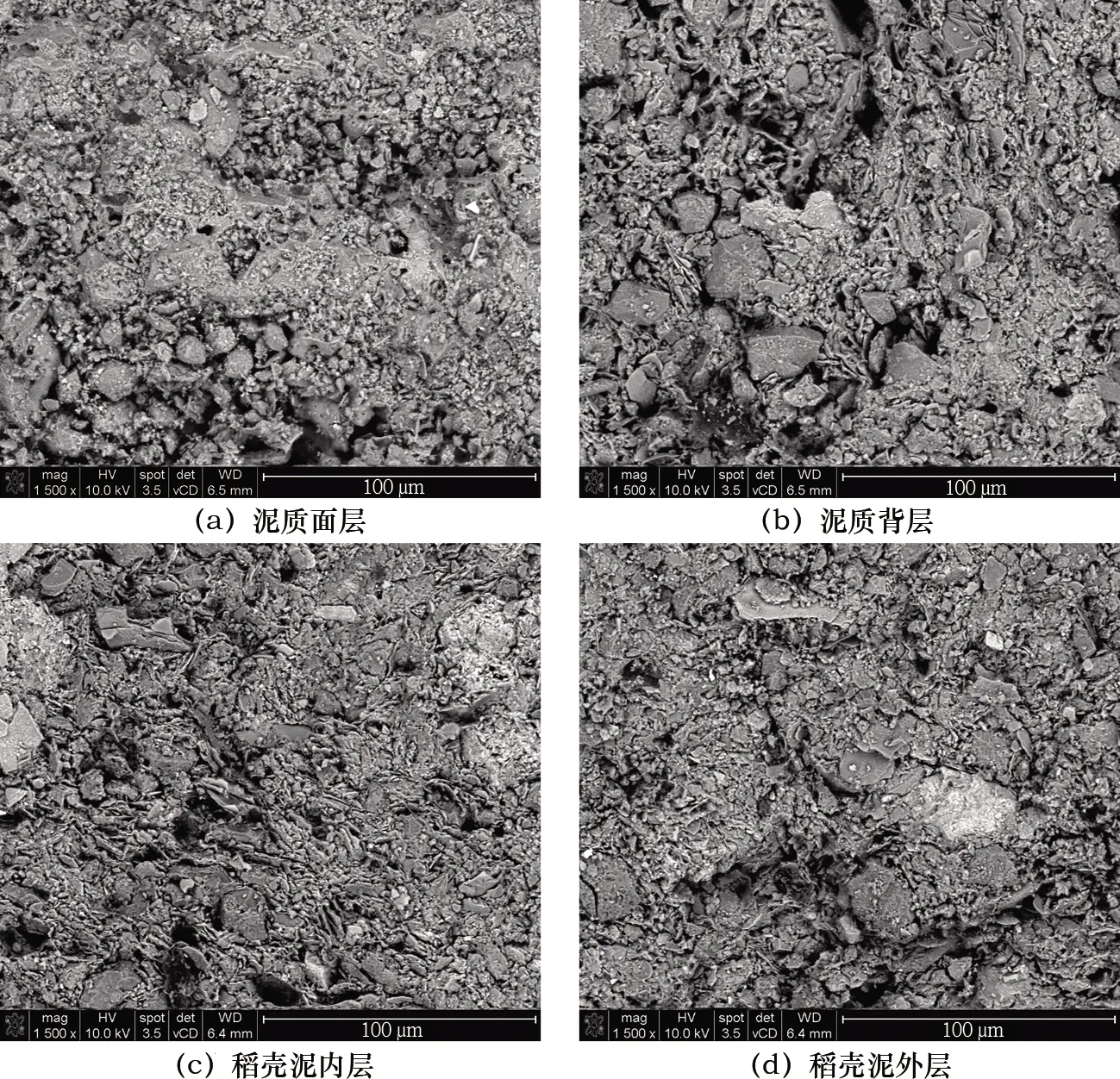

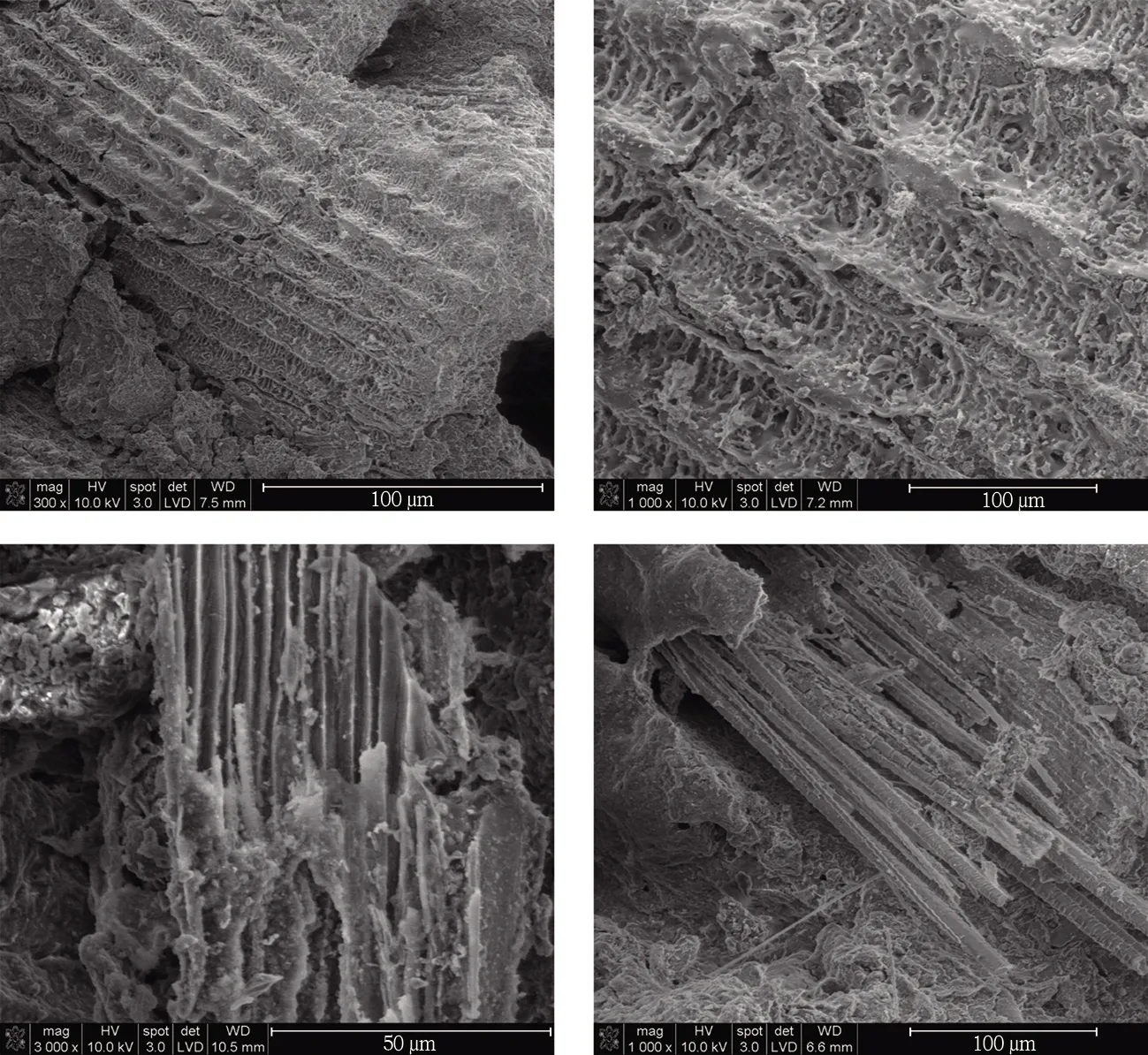

在掃描電子顯微鏡下觀察陶范L1、L2,各層的背散射電子圖像見圖7和8。泥質面層和泥質背層以黏土礦物為主,細小的孔隙夾雜其間,觀察到的顆粒物直徑細小,尤其是泥質面層,未見直徑較大的顆粒物,泥質背層中顆粒物的直徑多大于泥質面層,也存在尺寸較大的顆粒物。稻殼泥層外表面和內部都存在較多稻殼等有機質燒失后留下的大孔洞,顯微鏡下孔洞之外的基質形貌比泥質層更致密,并觀察到較多稻殼和秸稈形狀的痕跡(圖9)。

圖7 陶范L1各層的背散射電子圖像

圖8 陶范L2各層的背散射電子圖像

圖9 陶范L1在掃描電子顯微鏡下觀察到的植物纖維結構

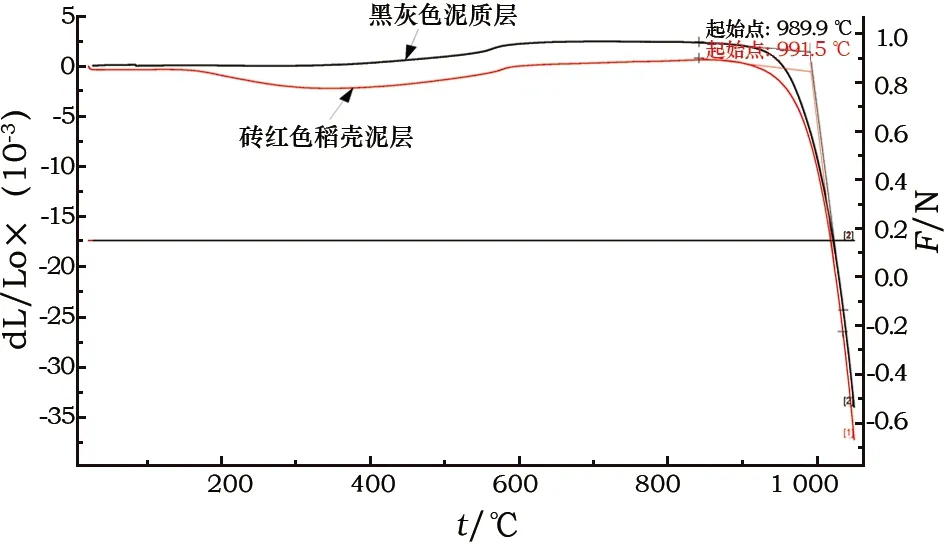

4.5 熱分析

對陶范(L2)的泥質背層和稻殼泥層(外層)進行了熱膨脹曲線檢測(圖10)。將最表面的細泥層刮去,泥質層(標注為黑灰色泥質層)的溫度點為989.9 ℃,將同一個樣品的夾雜著許多稻殼的背層(標注為磚紅色稻殼泥層)進行檢測,溫度點為991.5 ℃。二者的理論燒成溫度都是約在990 ℃。

圖10 陶范L2熱膨脹測溫曲線

4.6 XRF-XRD聯用測試系統分析結果

采用XRF-XRD聯用測試系統分析樣品L1型腔面上褐色附著物,XRF分析的譜圖中主要是鐵的譜峰,XRD分析時信噪比太低,特征峰未出現,未能獲得表面褐色附著物的相結構結果,但是確定該物質是以鐵為主的產物,表明陶范所鑄造的器物是鐵器。

5 討 論

從以上分析可知青龍鎮鑄造作坊遺址中出土的陶范是由三層組成:面層、背層和稻殼泥層。

泥質面層厚約1~2 mm,由細顆粒的泥料制作,能獲得結構致密的表面,細顆粒能獲得較大的比表面積,表面自由能高,從而獲得高的強度、優良的復印性和可塑性,在鑄造鐵器時能確保陶范承受高溫液態金屬的充型壓力,并得到表面光潔的鐵鑄件。對陶范型腔表面的特殊處理在中國出現很早,在目前中國發現最早的二里頭鑄銅遺址中出土的陶范上雖未發現有面層與背層的分界面,沿分型面的橫截面上孔洞的分布也無規律,但明顯可見陶范的型腔面和分型面上都很光滑、致密且無孔洞,表明陶范的型腔面經過了特殊的處理,采用了細膩的泥料組成[7]。岳占偉等[8]對殷墟鑄銅遺址出土商后期陶范的研究也表明其中的一類陶范絕大部分由內外兩層組成,內層為面范,外層為背范。面范一般較薄,泥質,多呈青灰色或淺灰色;背范一般較厚,多夾砂或含細砂量大于面范。西安窩頭寨等多個漢代鑄錢遺址中出土的鑄錢夾砂陶背范是由泥質面層與夾砂背層組成,泥質面層采用細泥料制作,其作用是保證所鑄造的金屬錢幣具有優良的表面質量;夾砂背層是在制范泥料中摻雜了較多的肉眼可見的砂礫,其作用是提高陶范的機械性能,減小陶范受熱后的變形,有利于與金屬范合范鑄錢[9]。唐代的青龍鎮鑄造作坊沿用了制作面層與背層的這種制范方法。

泥質背層和稻殼泥層中加入了多種材質的顆粒物,這些羼和料可以減少陶范在干燥收縮和焙燒過程中的收縮,使陶范在焙燒過程中不易破裂,也有增加陶范強度的作用。李文杰先生認為在陶器中所有的羼和料如碳末、蚌殼末和砂粒等都屬于瘠性原料,主要作用是:減少黏土泥料在成型時的黏性,便于制作;減少坯體的干燥收縮,提高干燥速度,縮短干燥時間;增加胎壁的強度,減少應力,防止開裂[10]。青龍鎮鑄造遺址出土的陶范中加入羼和料的作用與陶器中羼和料的作用相同,制范技術沿用了制陶術中的一些技術。

許多植物在其生長過程中從土壤里汲取硅元素,并將硅元素充填在葉、莖、根以及果實的細胞或組織中,使得這些細胞或組織逐漸轉化為半透明狀的蛋白石體(SiO2·nH2O)[11],即植硅石。對樣品L2的植硅石分析結果表明不論是泥質層,還是稻殼泥層,植硅石含量都很豐富;泥質層中檢測到柱形、齒形等植硅石,還有草本的導管,但在顯微鏡下卻沒有發現植物的痕跡。張福康對稻草灰和稻米谷殼灰的成分分析(表5)表明都是以硅(SiO2)為主,稻草灰的硅(SiO2)含量為80.11%,稻米谷殼灰的硅(SiO2)含量高達94.36%[12],對陶范L1和L2各層的成分分析中泥質面層中硅(SiO2)含量都明顯高于泥質背層和稻殼泥層,泥質背層的硅(SiO2)含量略高于稻殼泥層,植硅石的來源應該是以植物灰的形式加入泥質面層和泥質背層。植硅石在陶范中能夠降低陶范的蓄熱系數,改善陶范的充型性能[13]。在陶范焙燒過程中有機質燒失在陶范上留下的空洞,也有利于高溫金屬液充型過程中型腔內氣體的排出,減少在鐵器上產生鑄造缺陷的幾率。

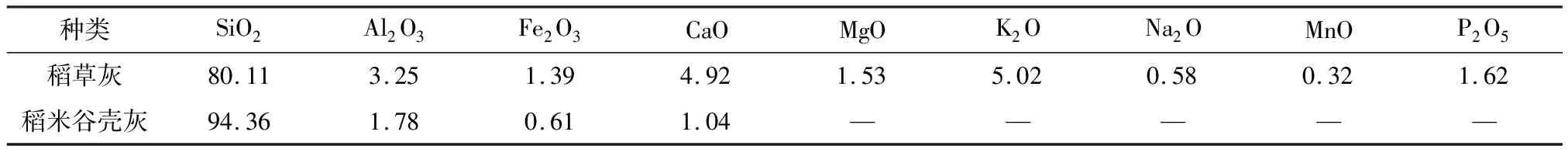

表5 稻草灰和稻米谷殼灰的化學成分[12]

稻殼泥層增加了陶范的總厚度,使陶范具有一定的強度。稻殼泥層分成內外二層,外層呈磚紅色,XRD檢測時只在呈磚紅色的稻殼泥外層檢測到磁赤鐵礦(Fe2O3),這是由于陶范的外表面接觸空氣,能獲得充足的氧,在燒制過程中生成磁赤鐵礦(Fe2O3)而呈磚紅色,氧未能充分進入到稻殼泥層的內部,鐵呈亞鐵狀態而呈現灰黑色。新石器時代,中國浙江的河姆渡文化和湖北枝江關廟山的大溪文化都燒造過夾植物陶,采用谷殼或植物的枝葉碎屑作為羼和料以改善坯料的成形性能和陶器的熱穩定性。在陶范中加入稻谷殼早在西周時期已應用,譚德睿對古陶范的植硅石分析時在蘇南地區西周陶范中檢測到稻殼,指出蘇南地區西周陶范顯然是加入了水稻物質[13]。青龍鎮同處江南地區,在1 000多年后的唐代青龍鎮,在陶范制作中同樣使用稻谷殼作為羼和料。

泥質面層、泥質背層和稻殼泥層,不同的組成起到不同的作用,以便能夠成功鑄造出鐵器。

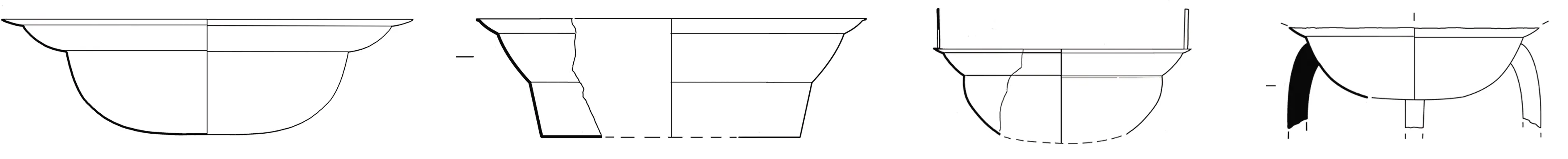

根據遺址中出土陶范復原的器形見圖11,有圜底圓形容器和平底圓形容器,以圜底為多,鑄造具二耳和三足的器。2012年的青龍鎮考古發掘中從水井(J21)內出土了鸚鵡銜綬帶銅鏡3面、鐵提梁鼎和鐵釜各1件(圖12)、鐵鉤、銀發簪、青釉瓷罐、木雕殘片等器物[3]。鐵提梁鼎通高22.3 cm、腹部高9.3 cm、口徑22 cm,侈口,口沿處對稱設二立耳,一耳處殘留一段提梁,已與口沿銹蝕在一起,頸部向內收束,腹部下收為圜底,腹中部下接三個長曲形足,一足正對一耳,耳足的分布采用的是商周時期青銅鼎早期的“耳足四點配列式”設置,與遺址中出土的陶范(T1852⑤b:17、T2660⑥:10)所鑄造的器形一致。鐵釜尺寸較大,通高17.8 cm、口徑34.6 cm,侈口,頸部向內收束,內壁上有四道弦紋,腹部下收為圜底,形狀與鐵提梁鼎腹部相同,陶范(T1852⑤a:22)所鑄造的器形與鐵釜相似。

圖11 據青龍鎮鑄造遺址出土陶范復原的器形

圖12 上海青龍鎮遺址出土的鐵提梁鼎和鐵釜

白云翔先生在總結隋唐時期的鐵器類型“日用器具”中指出考古發現的鐵炊煮用具最常見的是釜、鍑、鐎斗,以及雙耳罐、鐺等,以鍑(鼎)為例有四種:1)侈口、雙耳、平底、三足;2)敞口、雙耳、圜底、三足;3)敞口、無耳、圜底、三足;4)斂口、無耳、平底、三足[14]。從遺址中出土的陶范殘塊可知所鑄造的大部分為侈口圜底或平底的圓形容器。一件陶范口沿的型腔處有一立耳的型腔,所鑄造的是具立耳的圓形器。由于陶范殘破嚴重,無法復原出一件完整的陶范鑄型,但是可以推測出器型與隋唐時期考古出土鐵釜、鐵鍑、鐵鐺相似。

鐵器的鑄造技術源于青銅器的鑄造,鶴壁鹿樓冶鐵遺址出土的戰國中期的陶范多為細泥質,到戰國晚期的陶范泥質范明顯減少,羼入大量稍粗的砂子的砂質范驟然增多[4]139。這是為了適應鐵的熔點比銅的熔點高,需要提高陶范的耐火度而采取的措施。陜西楊凌邰城西漢早期鑄鐵作坊遺址出土了大量的陶范和鐵渣,陶范也是以砂質泥范為主,未見明顯的植物纖維痕跡[15]。與青龍鎮鑄造作坊遺址出土陶范極為相似的是2002年湖北省文物考古研究所等單位在湖北黃岡發現了浠水泉塘鐵器鑄造遺址群窯家灣遺址[16]。窯家灣遺址出土的遺物以鑄造鐵質器具的陶范為主,數量極大,多到難以統計,是一處鑄造日用生活器具的作坊遺址。陶范所鑄造的有盔形器、缽形器、大口直腹器、罐形器、盤形器、釜形器、獸面紋牌形、壺形器、器耳、器足等,最多最主要的是鑄造一種日常生活用炊器三足鐵釜。考古發掘工作者將作坊年代推定在宋代-明代早期,在年代上晚于青龍鎮鑄造作坊。根據發掘者的描述,窯家灣遺址出土的陶范分為內外兩層,外層較厚,胎質為夾砂紅褐陶,可見明顯的粗顆粒砂石,還有較多的稻谷殼及稻梗等,結構粗糙;內層較薄,呈深灰色,結構緊密,壁面平滑。青龍鎮唐代鑄造作坊制作的陶范從肉眼觀察也是分成兩層:磚灰色的泥質層和磚紅色的稻殼泥層,表明窯家灣遺址出土的陶范在制作工藝上也與青龍鎮唐代鑄造作坊制作陶范的工藝基本相同。在青龍鎮鑄鐵作坊運用的制范技術和鐵器鑄造技術延續使用至宋-明代早期。

6 結 論

1)上海青龍鎮唐代鑄造作坊遺址出土的陶范由三層組成:面層、背層和稻殼泥層。面層較薄,采用細顆粒泥料制作,致密,在鑄造金屬器時能確保陶范承受高溫液態金屬的充型壓力,并得到表面光潔的鑄件;背層略厚,羼入了粗顆粒物,這些羼和料可以減少陶范在干燥收縮和焙燒過程中的收縮變形,對面層起支撐作用;稻殼泥層較厚,該層也羼入了一定量粗顆粒物,并羼入了大量的稻谷殼和秸稈,陶范焙燒時谷殼等有機質燒失,在陶范上留下了大量的孔隙,便于鑄造時型腔中氣體的排出。三種不同的材質起到不同的作用,結合在一起達到成功鑄造出鐵器的功用。

2)從遺址中出土的陶范殘塊可知青龍鎮唐代鑄造作坊所鑄造的大部分為侈口圜底或侈口平底的圓形容器,主要以鑄造鐵炊煮用具為主,鐵釜和鐵鼎(鐵鍑)是作坊生產的主要產品。

致 謝:陶范的線圖由李召鑾先生進行繪制與尺寸測量,陶范的XRF-XRD聯用測試系統檢測和熱膨脹儀的熱分析工作分別由上海博物館沈敬一和王恩元完成,陶范的植硅石分析由南京師范大學地理科學學院蕭家儀完成,深表謝忱!