灌漿期干旱脅迫對不同冬小麥品種水分利用率的影響

王林華,張 敏,呂淑敏,侯紅琴

(1.河南省鎮平縣農業技術信息推廣中心,河南 鎮平474250; 2.河南省鎮平縣農村能源環境保護站,河南 鎮平474250;3.平頂山市農業干校,河南 平頂山467000; 4.河南省唐河縣農業綜合執法大隊,河南 唐河473000)

0 引言

小麥是我國主要的糧食作物,該作物產量的持續增長對于我國糧食供應充足與安全有重要意義,而保證小麥高產的重要條件之一便是水分充足[1]。近年來,由于人類活動排放過量的二氧化碳等溫室氣體到大氣中,使大氣中溫室氣體濃度過高,從而引發以增溫為主要特征的全球氣候變化現象,氣候變暖對整個水循環過程造成影響,加劇了水資源的不穩定性和供需矛盾[2-3]。水資源的嚴重不足對農業用水的影響不可避免,農業用水比例的降低給小麥灌溉帶來極不利的影響[4]。因此,進行小麥節水抗旱相關理論和技術的研究,對于增強小麥對抗干旱環境、提高水分利用率有積極的現實意義。

水分利用率是對植物產量和消耗水量兩者間關系進行衡量后的所得結果,具體而言是指消耗單位水量所能得到生產單位的面積產量,用以直觀代表不同作物或者是相同作物在不同條件下的用水率[5]。在農業節水措施中,生物節水便是指通過提高作物自身的水分利用率的途徑來實現有效的節水,其中的關鍵又在于對節水抗旱作物品種的選育和利用[6]。據統計,河南省小麥種植面積約占全國小麥耕種總面積的1/4左右,年產量約占全國總產量的24%左右[7]。而河南降水時間主要在7—10月,小麥生育期的降水反而較少,再加上氣候變暖影響,小麥生長季中的干旱時間愈漸有延長趨勢,對小麥生產造成嚴重影響。因此,本文選取3個小麥品種,通過室內培養箱與田間試驗研究其水分利用率差異,以期對河南省小麥抗旱品種的篩選和農業栽培提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗品種選用3個小麥品種:衡觀35、開麥21、鄭麥366。

1.2 處理方法

1.2.1室內處理

小麥選擇完整且均勻性一致的種子,用自來水浸泡10 h左右,用0.1%氯化汞消毒10 min,再用蒸餾水沖洗干凈。用鑷子把浸泡催芽后的種子整齊放在3層浸濕濾紙上,置入25℃黑暗培養箱,待種子萌發,期間每天以噴壺噴水的方式來維持濾紙濕潤度。3 d后,轉入人工氣候室,每天持續12 h以強度300 μmol/(m·s)的日光燈進行光照干預,日間溫度25 ℃、夜間溫度20 ℃。至幼苗長到兩葉一心期,選擇長勢相近的幼苗移栽到深18 cm、直徑20 cm的盆中。盆內裝有營養液,營養液成分:Ca(NO3)22 mmol/L,KH2PO40.25 mmol/L,K2SO40.75 mmol/L,MgSO40.65 mmol/L,FeCL330 μmol/L,MnCL22 μmol/L,H3BO325 μmol/L,CuSO40.5 μmol/L,ZnSO42 μmol/L,(NH4)6Mo7O240.1 μmol/L。

1.2.2田間處理

田間試驗于2019—2020年在河南某試驗地進行,試驗地土質為壤土,前茬作物是玉米,播種前將全部玉米秸稈粉碎后翻壓還田,施入氮肥(N)180 kg/hm2、磷肥(P2O5)120 kg/hm2、鉀肥(K20)120 kg/hm2,試驗田按照當地高產栽培麥田管理要求進行。

1.3 試驗設計

1.3.1室內試驗

小麥幼苗在營養液中的第4天開始使用聚乙二醇(PEG)處理。分成3個處理組:對照組、輕度脅迫組(PEG質量濃度150 g/L,溶液水勢-0.4 MPa,15%)、重度脅迫組(PEG質量濃度為300 g/L,溶液水勢-1.2 MPa,30%),經過5 d的處理后,取3個小麥品種長勢相同的幼苗,測量有關指標。各處理組均重復測量3次,取平均值。

1.3.2田間試驗

使用品種與水分2因素隨機區組設計方法。冬小麥品種衡觀35、開麥21、鄭麥366,于2019年10月13日播種、2020年6月收獲。播種量均為165 kg/hm2,行間距0.2 m。播種前各區統一灌等量水,確保可正常出苗。灌漿期設定3個不同的水分處理組,灌漿前期灌水:對照組(保證土壤含水量達到田間最大持水量的85%)、中度干旱組(達到最大持水量的65%)、重度干旱組(達到最大持水量的45%)。分別在水分處理前,處理后5、10和15 d進行各處理組小麥旗葉的采集,使用液氮速度10 min,置入-80 ℃冰箱待用。各處理組重復取樣3次。

1.4 測定項目及方法

1.4.1田間產量

小麥成熟后,各區選擇1 m2面積的小麥植株,統計有效穗數、穗粒數、千粒質量與籽粒產量,取樣10株,結合樣本估計每公頃有效穗數與產量。

1.4.2水分利用率

根據土壤水量平衡方程計算農田耗水量(地表徑流和地下水的影響不納入考量)

ET=△S+I+P

(1)

式中ET——農田耗水量,m3/hm2

△S——土壤蓄存水變化量,m3/hm2

I——灌溉量,m3/hm2

P——降雨量,m3/hm2

水分利用率為作物經濟產量和耗水量之比,農田耗水量為作物種植到收獲期間總耗水量

WUE0=Yd/ET

(2)

式中WUE0——水分利用效率,kg/m3

Yd——小麥籽粒產量,kg/hm2

1.4.3葉片水分利用率

WUE1=Pn/Tr

(3)

式中WUE1——葉片水分利用效率,kg/m3

Pn——葉片凈光合速率,μmol/(m2·s)

Tr——蒸騰速率,μmol/(m2·s)

采用95%乙醇提取-分光光度法測定凈光合速率和蒸騰速率,選擇晴朗的上午,用光合儀(LI-6400型,美國)測定。

1.5 數據處理

采用Microsoft Excel 2013進行數據整理、作圖,采用SPSS24.0進行統計檢驗,多重比較采用LSD法(P=0.05)。

2 結果與分析

2.1 小麥產量

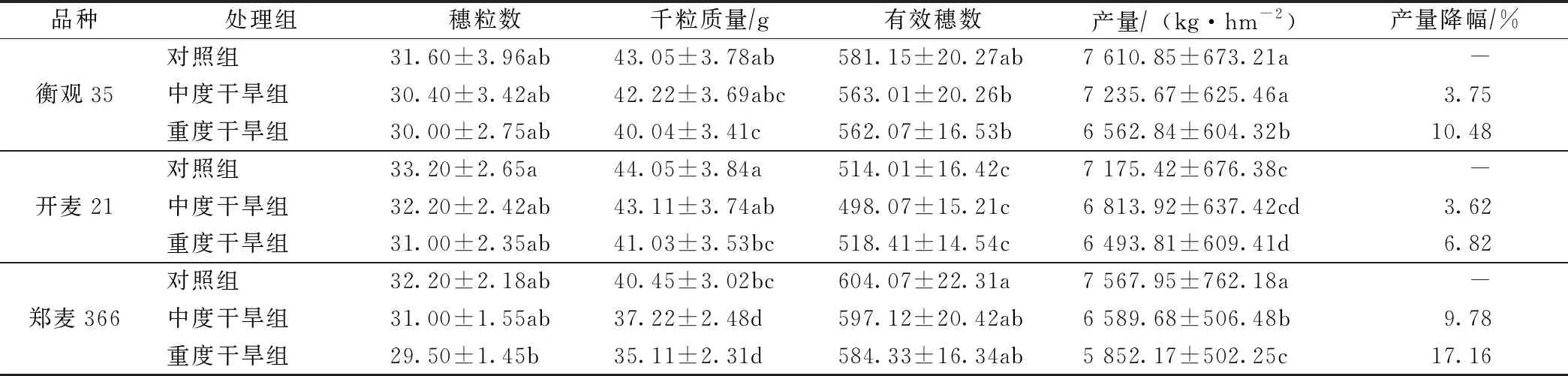

灌漿期干旱脅迫條件下,不同品種小麥產量均有降低,由表1可知,不同干旱處理條件下,對千粒質量、穗粒數、產量的影響排序為對照組>中度干旱組>重度干旱組,對單位面積有效穗數的影響并不顯著。各小麥品種在不同水分處理下的穗粒數差異性不大,在相同處理條件下:開麥21穗粒數高于衡觀35、鄭麥366,而重度干旱處理條件下,鄭麥366降低最為顯著。各小麥品種在不同水分處理下的千粒質量差異上,開麥21高于衡觀35、鄭麥366,同品種不同處理條件下,隨著干旱程度加大有明顯下降趨勢,其中鄭麥366降低最顯著。不同品種小麥產量變化與千粒質量變化一致,隨著干旱程度的加大而產量降低,不同品種間產量變化顯著性為鄭麥366>衡觀35>開麥21。灌漿期干旱脅迫對鄭麥366產量影響尤其顯著,在中度干旱、重度干旱條件下分別降幅9.78%、17.16%;對衡觀35產量降幅影響分別是3.75%、10.48%;對開麥21產量降幅影響分別是3.62%、6.82%。同一干旱脅迫下,不同品種小麥產量降低幅度為鄭麥366>衡觀35>開麥21。衡觀35與開麥21抗旱性要比鄭麥366高,只有在重度干旱脅迫下產量才有顯著降低。

表1 灌漿期干旱脅迫對小麥產量的影響

2.2 水分利用率

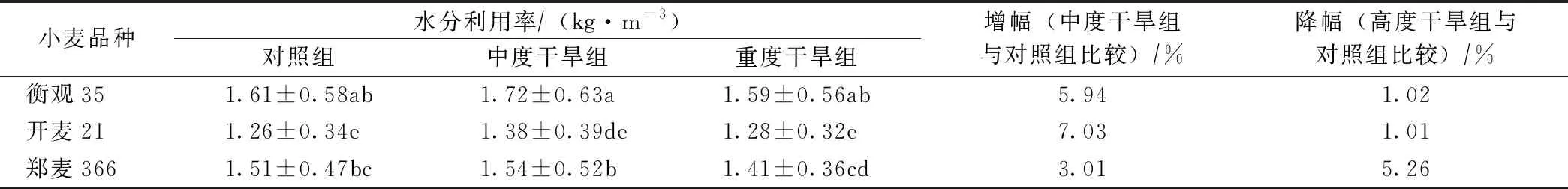

不同品種冬小麥水分利用率皆于中度干旱脅迫下增加,在重度脅迫下降低,由表2可知,相同處理條件下,不同品種冬小麥水分利用率從高到低依次是衡觀35>鄭麥366>開麥21。在中度干旱處理條件下,衡觀35、鄭麥366、開麥21水分利用率分別增幅5.94%、3.01%、7.03%。在重度干旱處理條件下,衡觀35、鄭麥366、開麥21水分利用率分別降幅1.02%、5.26%、1.01%。3種冬小麥抗旱性排序為開麥21>衡觀35>鄭麥366。

表2 灌漿期干旱脅迫對水分利用率的影響

2.3 旗葉水分利用率

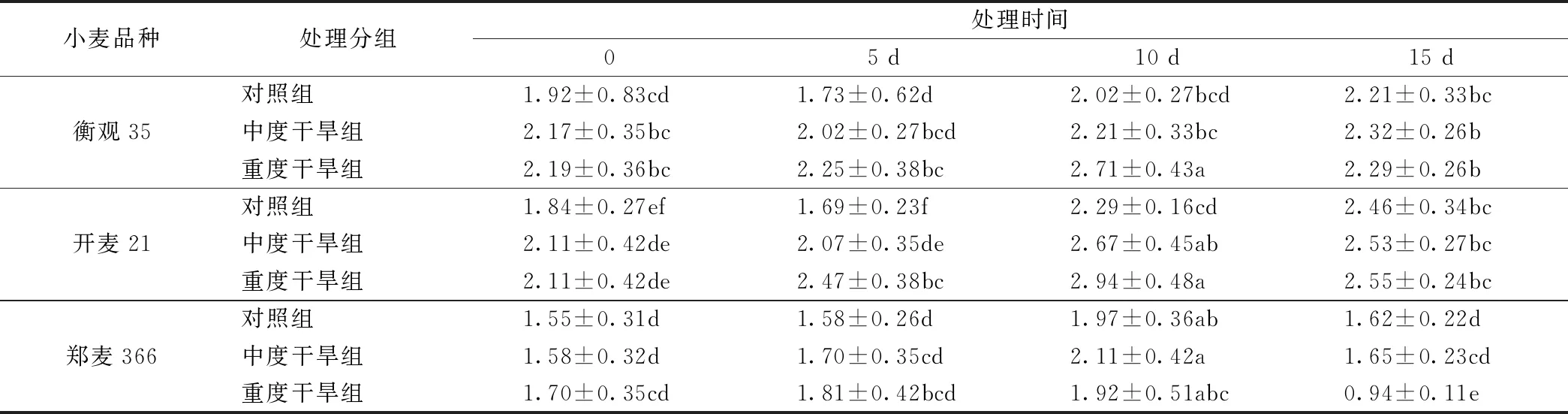

由表3可知,在采取水處理之后,鄭麥366小麥旗葉水分的利用率先增加、后降低,處理10 d時有一高峰值;處理5 d時,重度干旱脅迫下鄭麥366旗葉水分利用率較對照組降低;處理15 d時,重度干旱脅迫下的鄭麥366旗葉水分利用率已經顯著低于對照組。同樣,在采取水處理之后、隨著處理時間的延長,衡觀35與開麥21小麥旗葉水分的利用率呈先降低、后增加的趨勢;處理10 d時,重度干旱脅迫下衡觀35與開麥21旗葉水分利用率逐漸降低;重度干旱脅迫,開麥21旗葉水分利用率較對照組有明顯增加;衡觀35則于處理10 d時在重度脅迫下的旗葉水分利用率有顯著增加。不同水分處理措施對不同品種小麥旗葉水分利用率影響有所差異,影響時間從長到短依次是鄭麥366、衡觀35、開麥21。

表3 不同冬小麥品種旗葉水分利用率變化

3 討論

3.1 小麥產量

小麥產量是最直接且經濟的評價指標,也是穗數、千粒質量和穗粒數的集中體現,水分是影響小麥產量提高的重要因素,干旱脅迫會逐漸降低農作物的水勢,導致植物在形態和生理生化上發生改變[8]。不同作物種類或品種對于干旱脅迫的反應并不受遺傳、環境因素影響,這也是作物抗旱性的根本差異所在。干旱脅迫對小麥穗粒數、千粒質量、有效穗數及產量有顯著影響,且不同時期水分脅迫對小麥產量影響各有差異[9-10]。本研究結果表明,灌漿期干旱脅迫對選擇的3個冬小麥品種有效穗數、穗粒數皆無明顯影響,但是卻會顯著影響到冬小麥的千粒質量與產量,特別是在重度脅迫條件下,影響程度更顯著。這與前人研究結果一致,灌漿期干旱脅迫主要是對冬小麥的千粒質量產生影響,繼而降低冬小麥產量[11]。

衡觀35與開麥21抗旱性比較強,但是在正常灌水條件下兩者產量卻較鄭麥366低;鄭麥366雖然在正常灌水條件下產量要高于其他兩個品種,但是抗旱性卻較弱;提示冬小麥產量降低幅度與干旱脅迫呈正相關關系,和自身抗旱性呈負相關關系,即抗旱性強的小麥品種受干旱脅迫產量降低幅度要小于抗旱性弱的品種。這可能與鄭麥366是高水肥品種有關,在實際種植中,應結合本地實際生產情況與水肥條件合理選擇適宜的小麥品種。

3.2 水分利用率

干旱脅迫對于冬小麥生理過程有復雜且多方面的影響。據相關報道表明,葉片相對含水量可以在一定程度上代表植物耐受干旱能力的強弱[12-13]。王天鐸[14]就水分利用率的考量劃分了3個層次,即光合蒸騰之比、群體水平上的水分利用率及產量水平上的水分利用率;其中,葉片水平上的水分利用率是基于光合速率與蒸騰速率比值所得到的結果,是植物消耗水分形成干物質的基本效率。本文研究結果表明,灌漿期干旱脅迫不同水分處理條件下,冬小麥旗葉水分利用率會隨著灌漿期的進程而有顯著增加的表現趨勢,其中鄭麥366在干旱脅迫處理10 d時達到旗葉水分利用率的高分值,并以此為界,隨后開始降低;衡觀35與開麥21則于重度干旱脅迫處理下才有旗葉水分利用率增高的趨勢;在干旱脅迫5和10 d時,不同品種冬小麥之間的旗葉水分利用率增幅表現為開麥21>衡觀35>鄭麥366。

而產量水平上的水分利用率指的則是單位耗水量的產量,是對大田作物抗旱性進行鑒定的主要依據[15]。在灌漿期干旱脅迫下,不同冬小麥品種產量水分利用率皆有增加,并且隨著干旱脅迫程度的增加、水分利用率反之降低;在灌漿期中度干旱脅迫下,能夠提高冬小麥產量水分利用率,而在灌漿期重度干旱脅迫下,冬小麥產量水分利用率則會降低。

綜合以上3種冬小麥品種的產量水利用率與旗葉水利用率增幅大小研究結果,其抗旱性最強的是開麥21,其次是衡觀35,鄭麥366抗旱性最弱。

4 結論

灌漿期相同干旱脅迫條件下,衡觀35與開麥21抗旱性要比鄭麥366高,只有在重度干旱脅迫下產量才有顯著降低,不同品種冬小麥的產量降幅為鄭麥366>衡觀35>開麥21;不同品種冬小麥水分利用率皆于中度干旱脅迫下增加,在重度脅迫下降低,而衡觀35、開麥21水分利用率在重度脅迫下降幅均較鄭麥366小;不同水分處理措施對不同品種小麥旗葉水分利用率影響有所差異,影響時間從長到短依次是鄭麥366、衡觀35、開麥21;整體來看,衡觀35、開麥21屬于抗旱性較強的小麥品種;鄭麥366雖是抗旱性較弱的品種,但在正常灌水條件下其產量最高。