典型城市森林旱季土壤團聚體穩定性與微生物胞外酶活性耦合關系

楊洪炳 ,肖以華*,李明,許涵,史欣,郭曉敏

1. 江西農業大學林學院,江西 南昌 330045;2. 中國林業科學研究院熱帶林業研究所,廣東 廣州 510520

隨著城市化的迅猛發展,伴隨著大氣氮沉降、CO2濃度升高、污染物負荷增加、城市熱島效應等對城市森林生態系統產生強烈的干擾(Sala et al.,2000;謝天等,2019)。城市化不僅對城市森林生態系統服務功能(植物生長維持、固碳、自然消減)產生重要影響(Zhao et al.,2016;呂嬌等,2020),而且對森林土壤的理化性質、穩定性、微生物特性(譚雪蓮等,2019)也產生重大影響。森林生態系統是陸地生態系統中最大的碳庫,受氣候、植物和微生物等調節(魏書精等,2013)。同時,大氣氮沉降、磷富集、酸沉降等對森林生態系統土壤碳循環關鍵過程有深刻影響(Hansen et al.,2013)。

森林土壤團聚體是其土壤結構構成的基礎,土壤團聚體穩定性受土壤發育母質、氣候條件、植被類型、植物根系、微生物等影響(王清奎等,2005;劉均陽等,2020)。越來越多研究表明,林分類型的差異會影響其土壤理化性狀(呂明亮等,2010),且其林齡對林分土壤物理性質影響不顯著,而對林分土壤化學性質影響顯著(孫利鵬,2018),因而導致其土壤團聚結構穩定性有所差異(Zoran et al.,2020)。土壤有機碳(SOC)和球囊霉素相關土壤蛋白(GRSP)是土壤團聚體保持穩定性的重要結合劑(Jing et al.,2021),土壤團聚體和土壤微生物是調控土壤有機質分解和積累的重要機制(Lin et al.,2019)。學者們對中國亞熱帶、暖溫帶及寒溫帶典型城市森林土壤團聚體均展開了大量研究,其中林立文等(2020)研究南亞熱帶人工林土壤團聚體穩定性特征,結果表明:米老排林(Mytilaria laosensisforest)>馬尾松林(Pinus massonianaforest)。土壤微生物胞外酶活性反映微生物群落功能,且土壤酶活性易受氣候條件、溫度、土壤養分限制等影響(Burns et al.,2013;王理德等,2016)。目前,已有研究結果表明秦嶺植物生長期的土壤中團聚體(0.25—2 mm)的 β-N-乙酰氨基葡萄糖酶(NAG)酶和微團聚體(<0.25 mm)的β-1, 4-葡萄糖苷酶(BG)酶是影響土壤團聚體穩定性的主要驅動因子(馬寰菲等,2021),這方面也不乏有些研究,但城市典型森林土壤團聚體穩定性的主要驅動因子還不得而知。探討土壤團聚體穩定性特征,其研究內容多集中在雨季和植物生長季,且較多分析團聚體尺度下不同粒徑團聚體中土壤和微生物特性空間差異,以及不同粒徑團聚體的土壤理化性質和微生物因素對土壤團聚體穩定性的影響已有較多學者深入研究,其初步結果表明微生物酶活性和土壤有機碳對土壤團聚體穩定性差異有較大貢獻(吳雪里慧等,2020)。研究區域多集中在中亞熱帶,而對南亞熱帶森林土壤團聚體穩定性與酶活性相互作用關系研究較少,且缺乏對城市化背景下影響土壤團聚體穩定性的驅動因素的全面認識。

粵港澳大灣區人口眾多,經濟蓬勃發展,在國家發展大局中占據重要的戰略地位,位于其中的廣州市,城市化程度高,亟需對城市森林資源進行合理經營規劃。針葉林、針闊混交林與常綠闊葉林這3種森林類型占比最大,為該區域代表性森林類型。因此,以廣州市針葉林、針闊混交林、常綠闊葉林3種典型森林類型為研究對象,分析不同森林類型中土壤理化性質、微生物生物量和酶活性及其化學計量比特征,探討與有機質相關的計算指標對土壤團聚體穩定性的影響,揭示極端干旱氣候下城市森林土壤團聚體穩定性與酶活性的耦合關系,以期全面認識城市化背景下森林土壤團聚體穩定性的影響因子,為城市森林規劃和經營管理提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區域地處粵港澳大灣區中的廣州市,樣地區 域 經 度 113°23′— 113°50′E , 緯 度 23°11′—23°43′N,屬于南亞熱帶季風氣候區。旱雨季分明,一般4—9月為雨季,10—3月為旱季,雨季平均降雨量1462 mm,平均溫度26.9 ℃,平均大氣濕度80.3%;旱季平均降雨量349 mm,平均溫度17.4 ℃,平均大氣濕度72.1%。夏季高溫多雨,光熱充足,冬季低溫少雨且干燥。其中 7—9月氣溫最高,最冷月在1月。土壤發育母質主要為花崗巖,土壤類型為黃紅壤,土壤質地為砂壤土,土壤偏酸性。樣地其他信息詳見表1。

表1 廣州市不同森林類型樣地信息Table1 Information on sample sites of different forest types in Guangzhou

1.2 土壤樣品采集與處理

在廣州市選取具有代表性的3種林分類型,分別為針葉林、針闊混交林、常綠闊葉林。在3種森林類型中各自設置3個30 m×40 m樣地,每個樣地間相隔100 m以上,在每個樣地中隨機設置3個10 m×10 m樣方,樣方間最近距離大于4 m,避免邊緣效應。

2020年12月,在上述樣地的每個樣方按“S”型隨機選取5個樣點,挖取剖面,對表層土(0—10 cm)和剖面土(10—30 cm)進行采樣,將同一層土壤充分混合均勻,并剔除可見的枯枝落葉、動物殘體、石塊等雜質,再將土樣分成兩部分,一部分過2 mm篩裝入樣品布袋,另一部分自然風干。過篩的土樣一部分存入4 ℃冰箱,用以測定土壤微生物生物量碳氮磷含量、土壤胞外酶活性。自然風干土,主要用來測定土壤團聚體粒徑組成、土壤 pH和土壤有機碳、全氮與全磷等。取樣的同時,用環刀法(環刀容積為100 cm3)測定土壤容重和含水量。

1.3 測定方法

土壤有機碳(Soil Organic Carbon,SOC)含量采用油浴鍋重鉻酸鉀法測定(鮑士旦,2000),土壤全氮(Total Nitrogen,TN)含量采用凱氏定氮法測定(Sáez-Plaza et al.,2013),全磷(Total Phosphorus,TP)含量測定在紫外可見分光光度計(島津 UV2405)上完成。土壤 pH測定參考標準《NY/T 1377—2007》,采用電位計法(PHS-3C型),重復3次。土壤微生物量碳氮磷含量采用熏蒸法來測定(Xiao et al.,2016)。在酶標儀(Themo)上,對β-1, 4-葡萄糖苷酶(β-1, 4-glucosidase,BG)、幾丁質酶(Chitinase,CHI)、酸性磷酸酶(Acid phosphatase,AP)、過氧化氫酶(Catalase,CAT)活性進行測定,重復3次。

土壤團聚體組成測定參考Li et al.(2019)和吳夢瑤等(2021)方法,并進行一定改動,即取200 g左右土樣,測定前挑除石塊、細根,將所有土樣過8 mm篩,在套篩中振蕩5 min,采取干篩法篩取5、2、1、0.5、0.25 mm規格間粒徑團聚體,用0.01 g精準度電子秤稱取各個粒級的質量,記錄數據并計算土壤團聚體粒徑組成比例,依此配成50.00 g土樣,用以水穩性團聚體的測定。水穩性團聚體實驗采用手動濕篩法,即水面浸沒土樣,超過篩子水面2/3處。振蕩前,土樣浸泡5 min,然后上下振蕩5 min,振蕩頻率為每分鐘30次,拉升高度5 cm,用噴壺將土樣轉入鋁盒,105 ℃烘干至恒質量,記錄數據。

1.4 數據處理

在Microsoft Office Excel 2020軟件上完成數據的計算處理,進一步利用IBM SPSS 26.0軟件對數據進行圖表繪制和統計分析,在SmartPLS 3軟件上構建土壤團聚體穩定性驅動的最小二乘法路徑模型。采用 Kruskal-Wallis秩和檢驗方法對不同森林類型土壤容重、pH、含水率、SOC、TN、TP含量以及它們之間的化學元素計量比進行顯著性差異檢驗,并采用單因素方差分析對土壤微生物生物量、酶活性及其化學元素計量比進行顯著性差異檢驗,同時采用典型相關分析法分析土壤理化性質、養分、微生物生物量及酶活性的相關關系。顯著性水平均設定為α=0.05。對表征土壤團聚體穩定性的指標影響因子采用逐步回歸法進行分析。圖表中數據均表示為平均值±標準偏差。

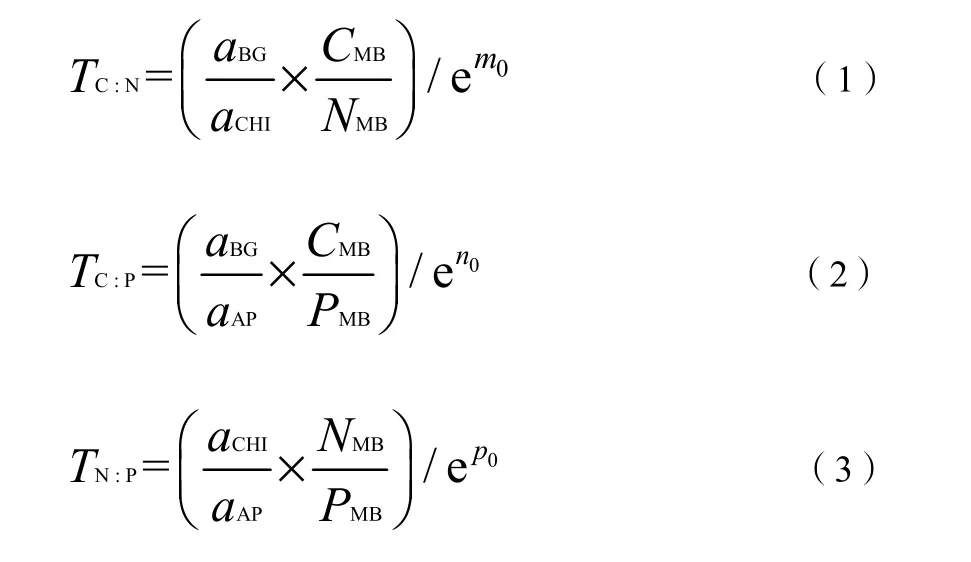

為了探討與有機質相關的一些重要指標與土壤穩定性的關聯性,計算微生物熵碳(qMBC)、氮(qMBN)、磷(qMBP),土壤-微生物化學計量不平衡性指標和元素閾值。其中微生物熵碳是微生物量碳與有機碳含量的比值,微生物熵氮是微生物量氮與全氮含量的比值,微生物熵磷是微生物量磷與全磷的比值。土壤-微生物化學計量不平衡性以土壤養分碳氮磷之比與土壤微生物生物量碳氮磷之比的比值來表示(Cimc/Nimc,Cimc/Pimc,Nimc/Pimc)。閾值元素比(馬寰菲等,2021)是一個與有效有機質的實際元素組成不同的參數(Sinsabaugh et al.,2010),可用以探討不同森林類型土壤微生物調節元素利用效率的方式,用此指標(TC?N、TC?P、TN?P)將測定的微生物生物量和生物酶活性聯系起來,闡明森林土壤養分限制情況。參考 Sinsabaugh et al.(2009)并進行一定的改動,計算公式如下:

式中:

aBG——β-1, 4-葡萄糖苷酶活性;

aCHI——幾丁質酶活性;

aAP——酸性磷酸酶活性;

CMB、NMB、PMB——土壤微生物生物量碳、微生物生物量氮、微生物生物量磷含量;

m0——lnaBG對 lnaCHI的標準主軸回歸分析所得到的方程截距;

n0——lnaBG對 lnaAP的標準主軸回歸所得方程的截距;

p0——lnaCHI對 lnaAP的標準主軸回歸分析得到方程的截距。

在R語言中SMATR程序上完成標準主軸回歸分析(Standardized Major Axis Tests,SMA)。

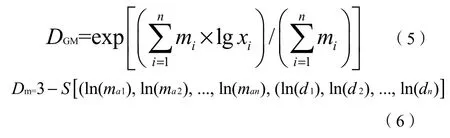

土壤團聚體穩定性特性分為機械穩定性和水穩性,采用平均重量直徑(mean weight diameter,DMW)、幾何平均直徑(geometric mean diameter,DGM)、質量分形維數(fractal dimension of weight,Dm)指標來評價土壤團聚體結構穩定性。參考汪三樹等(2013)和Yang et al.(1993),計算公式如下:

式中:

xi——篩分出來的任一粒徑范圍團聚體的平均直徑;

wi——任一粒徑范圍團聚體的重量占土壤樣品干質量的百分數;

n——土壤樣品數量;

mi——各粒級團聚體質量。

∑——求和所有粒徑范圍的團聚體數量,包括通過最小篩孔的那組團聚體;

mai——各粒級按從小到大排序的團聚體質量進行累加的累計質量;

di——各粒級的平均粒徑;

S——進行斜率計算。

2 結果與分析

2.1 不同森林類型土壤理化性質特征

2.1.1 不同森林類型土壤物理性質特征

從表2可知,3種森林類型的土壤容重在表層土中1.31—1.57 g·cm?3,土壤容重在剖面土中為1.47—1.62 g·cm?3。土壤容重隨演替階段的正向發展呈顯著遞減趨勢(P<0.05),且在不同土層內,針闊混交林和常綠闊葉林土壤容重隨土層深度增加而顯著增加(P<0.05)。3種森林類型表層土含水率為 10.11%—17.6%,剖面土含水率為 10.12%—16.96%。不同演替階段森林土壤含水率在不同土層中呈現一致的規律,即從演替階段針葉林到針闊混交林呈下降趨勢,從演替階段針闊混交林到常綠闊葉林呈顯著上升趨勢,但在同森林類型下,其不同土層土壤間含水率不呈顯著性差異。3種森林類型的表層土 pH為 4.01—4.31,剖面土 pH為 4.25—4.45。不同土層土壤 pH隨演替階段的正向發展均有顯著上升的趨勢,且同森林類型下不同土層間pH均呈顯著性差異(P<0.05)。

2.1.2 不同森林類型土壤養分特征

3種森林類型土壤SOC、TN與TP質量分數在表層土中分別為20.11—43.07、1.11—2.09、0.13—0.18 g·kg?1,SOC、TN 和 TP含量在剖面土中分別為 7.12—19.87、0.49—1.11、0.08—0.16 g·kg?1(表2)。在不同演替階段森林中不同土層間土壤有機碳含量和碳磷比均呈顯著性差異(P<0.05),而土壤全氮和全磷含量及碳氮比與氮磷比在針葉林和常綠闊葉林土壤中不同土層間都呈顯著性差異(P<0.05)。3種森林類型土壤N/P均值均較低,且C/P值較高,表明區域森林植物生長易受磷養分限制。整體上,不同森林類型各土層間的土壤養分含量及化學計量比均是表層土明顯大于剖面土,表明土壤有機碳、全氮和全磷表聚效應明顯。

表2 不同演替階段城市森林土壤理化性質特征Table 2 Physical and chemical properties of urban forest soils at different successional stages

2.1.3 不同森林類型土壤團聚體穩定性特征

3種森林類型的0—10 cm土壤團聚體機械穩定性和水穩性的DMW范圍分別為2.499—2.844 mm、1.670—2.091 mm,10—30 cm土壤團聚體機械穩定性和水穩性的DMW范圍分別為2.688—3.267 mm、0.877—1.443 mm(圖1)。從DMW特征來看,常綠闊葉林的10—30 cm土層土壤團聚體機械穩定性顯著高于針闊混交林,而針闊混交林的10—30 cm土層土壤團聚體水穩性高于其他兩種森林。3種森林類型的土壤團聚體水穩性均隨土層深度增加而降低,而土壤團聚體機械穩定性無明顯變化。3種森林類型0—10 cm土層土壤團聚體機械穩定性和水穩性的DGM分別為1.135—1.227、0.901—1.005 mm,10—30 cm土層土壤團聚體機械穩定性和水穩性的DGM分別為 1.211—1.312、0.679—0.852 mm。從DGM特征來看,針闊混交林土壤10—30 cm土層幾何平均直徑大小顯著大于其他2種森林(P<0.05)。3種森林類型0—10 cm和10—30 cm土層土壤機械穩定性的Dm分別為2.359—2.422、2.555—2.635,同樣地,土壤團聚體水穩性的 Dm依次為 2.345—2.378、2.653—2.765。數據統計分析得出,不同森林類型中同土層和同森林類型中不同土層土壤團聚體機械穩定性的 Dm之間均無顯著性差異,但針葉林和常綠闊葉林中土壤團聚體水穩性的 Dm在土層間均呈顯著性差異(P<0.05)。綜合DMW、DGM和 Dm指標來看,同森林類型下,僅常綠闊葉林土壤團聚體機械穩定性在土層間呈顯著性差異,而 3種森林類型土壤團聚體水穩性在土層間均呈顯著性差異(P<0.05)。

圖1 不同森林類型中土壤團聚體穩定性指標特征Fig. 1 Characteristics of soil agglomerate stability indicators in different forest types

2.2 不同森林類型土壤酶活性和微生物生物量碳氮磷及其化學計量比特征

2.2.1 不同森林類型土壤酶活性及化學計量比特征

BG和CHI活性在不同森林類型中不同土層間均不具統計學意義上的顯著性差異,AP和CAT活性在不同森林類型中不同土層間變化規律基本一致(圖2)。AP活性僅在馬尾松林和針闊混交林中土壤表層土間呈顯著性差異(P<0.05),CAT活性在不同土層間呈現一樣的規律,即針葉林與針闊混交林和常綠闊葉林中土壤 CAT活性間呈顯著性差異(P<0.05)。馬尾松林土壤中BG和CHI活性在不同土層間呈顯著性差異(P<0.05),針闊混交林土壤中不同酶活性在土層間均無顯著性差異,常綠闊葉林土壤中僅有 CHI活性在土層間呈顯著性差異(P<0.05)。在不同森林類型土壤表層土中,各酶活性大小均呈現為PF>BF>MF,而在其剖面土中各酶活性大小無明顯差異。

圖2 不同森林類型和不同土層酶活性差異Fig. 2 Soil enzyme activities varied among different forest types and different soil layers

由圖 3可知aBG/aCHI、aCHI/aAP在 PF和MF土壤各土層間均呈顯著性差異(P<0.05)。各土層土壤的aBG/aAP、aBG/aCAT、aCHI/aCAT、aAP/aCAT在不同森林類型之間均無顯著差異。除了PF的aBG/aCHI、aBG/aAP與 aBG/aCAT在土層間呈顯著性差異(P<0.05),其他在土層間均無明顯差異。各土層土壤的aBG/aCHI隨森林正向演替有降低的趨勢,而其aCHI/aAP隨森林正向演替有升高的趨勢。

圖3 不同森林類型土壤酶活性化學計量比特征Fig. 3 Chemometric ratio characteristics of soil enzyme activity in different forest types

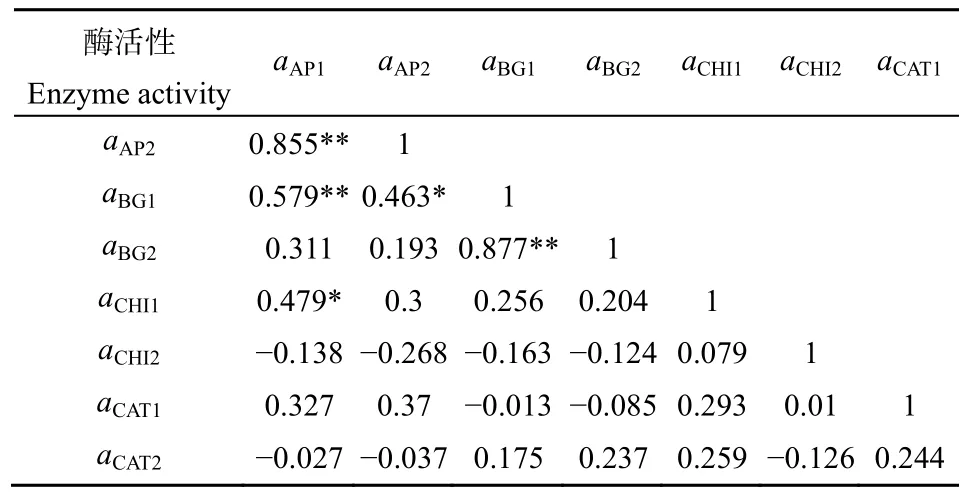

2.2.2 不同土層間微生物胞外酶活性相關性分析

從偏相關分析結果上看(表 3),土壤表層土樣品中BG酶活性和AP酶活性間呈極顯著線性正相關(r=0.579,P<0.01),CHI酶活性與AP酶活性間呈顯著線性正相關(r=0.479,P<0.05),而土壤剖面土樣品中所有酶活性之間均不呈現顯著線性相關。同種酶活性在不同土層間僅有BG酶活性和AP酶活性是顯著正相關的,其他酶活性之間相關性不高(r=0.079—0.244)。CHI活性與BG活性相關性不大,BG和CHI活性與AP活性相關性很大,表明土壤微生物BG和CHI酶活性可能共同促進了AP活性,使微生物更易受磷限制。較剖面土壤酶活性之間的相關性,表層土的土壤酶活性之間呈較強相關關系,微生物獲取碳能力的酶(BG)與獲取氮的酶(CHI)可能共同促進了獲取土壤磷的酶(AP)活性,而剖面土中酶活性之間相關性不大。

表3 城市森林不同土層土壤胞外酶活性間Pearson相關性Table 3 Pearson correlation between extracellular enzyme activities in soils of different soil layers in urban forests

2.2.3 不同森林類型土壤養分與微生物生物量碳氮磷相關參數特征

從表4可知,在3種森林類型下,微生物生物量碳氮磷含量在同土層間無顯著性差異,而同種森林類型下微生物生物量磷含量在不同土層間呈顯著性差異。同森林類型下,針葉林和常綠闊葉林中土壤微生物生物量碳氮比和微生物生物量碳磷比在其土層間均呈顯著性差異(P<0.05)。針葉林土壤微生物熵碳在其土層間呈顯著性差異(P<0.05),常綠闊葉林土壤微生物熵碳氮磷在其土層間均呈顯著性差異。針葉林和常綠闊葉林的土壤-微生物化學計量不平衡性指標在土層間均呈顯著性差異(P<0.05),表層土的 Cimc/Nimc和 Cimc/Pimc隨正向演替而顯著增大,而剖面土呈先增大后減小。3種森林類型僅有針闊混交林的 Cimc/Nimc、Cimc/Pimc和Nimc/Pimc在其土層間均無顯著性差異,且不同森林類型中同土層土壤的Nimc/Pimc之間也無統計學意義上的差異。

表4 不同森林類型土壤-微生物生物量碳氮磷及化學元素計量比特征Table 4 Characteristics of soil-microbial biomass carbon, nitrogen, phosphorus and chemical elemental stoichiometry ratios in different forest types

元素閾值在不同森林類型土壤中不同土層中呈現不同的變化規律(表 5)。在表層土中,針闊混交林的 TC?N數值顯著大于其他森林,針葉林的TC?P數值顯著大于針闊混交林(P<0.05),常綠闊

表5 不同森林類型中不同土層元素閾值比特征Table 5 Characteristics of elemental threshold ratios in different soil layers

葉林的TN?P數值顯著大于針闊混交林(P<0.05)。而在剖面土中,常綠闊葉林的TC?N數值顯著大于其他森林(P<0.05),針葉林的TC?P數值顯著大于其他森林(P<0.05),常綠闊葉林的TN?P數值顯著大于針葉林(P<0.05)。TC?P在同一森林類型中的兩土層間呈顯著性差異(P<0.05)。

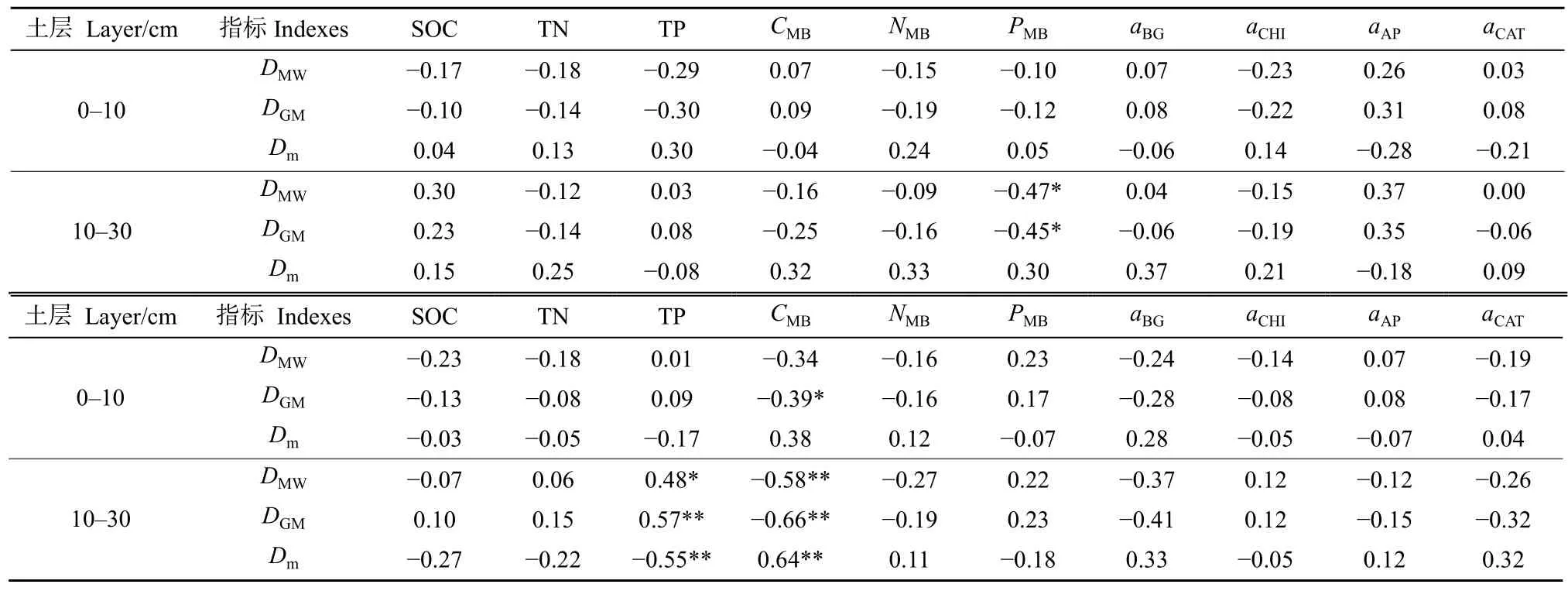

2.2.4 土壤微生物與土壤團聚體穩定性相關性分析

典型相關法結果表明(表6),剖面土中PMB與土壤團聚體機械穩定性特征(DMW和DGM)之間呈顯著相關(P<0.05),表層土中土壤資源(SOC、TN與TP)和微生物生物量及酶活性與團聚體機械穩定性特征(DMW、DGM和Dm)相關性較弱。剖面土TP和CMB與土壤團聚體水穩性特征(DMW、DGM和Dm)呈顯著相關(P<0.05),而表層土中土壤資源和土壤微生物生物量及酶活性與土壤團聚體水穩性特征(DMW、DGM和Dm)相關性均較弱。

表6 不同土層土壤資源和微生物相關指標與土壤團聚體穩定性指標相關性分析Table 6 Correlation analysis of soil resources and microbial related indicators with soil agglomerate stability indicators in different soil layers

2.3 不同森林類型土壤團聚體穩定性及其影響因素

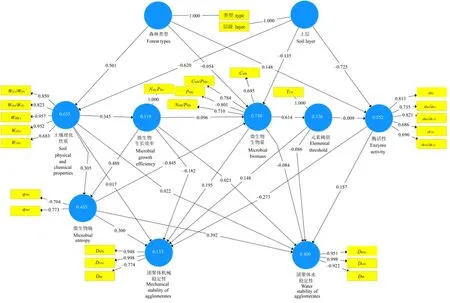

從路徑模型結果來看(圖4),土壤理化性質與土壤團聚體穩定性是正關聯,但關聯程度不高,而微生物熵與土壤團聚體穩定性是負關聯的,且關聯程度相對較高。此外,微生物生長效率和酶活性與土壤團聚體機械穩定性均是負關聯的,與土壤團聚體水穩性均是正關聯的,而微生物生物量和元素閾值與土壤團聚體機械穩定性是正關聯,與團聚體水穩性是負關聯。森林類型和土層的差異解釋土壤理化性質變化 63.5%,以及分別解釋微生物生物量及酶活性的變化為 71.0%和55.2%,而土壤團聚體機械穩定性整體變化被土壤理化性質、微生物生物量、酶活性等解釋的程度為 13.3%,土壤團聚體水穩性整體變化被它們解釋的程度為40.0%。

圖4 土壤團聚體穩定性驅動因素偏最小二乘法路徑模型Fig. 4 A partial least squares path model for the drivers of soil agglomerate stability

從逐步回歸分析結果來看(表7),在0—10 cm土層土壤中,對土壤團聚體機械穩定性(DMW)有顯著負影響的有微生物熵磷、微生物生物量碳氮磷(R2=0.734,P<0.05),而對土壤團聚體水穩性(DMW)有顯著正影響的有C/N元素閾值(TC/N)和顯著負影響的微生物熵碳(R2=0.651,P<0.05)。在10—30 cm土層土壤中,對土壤團聚體機械穩定性中的平均重量直徑有顯著負影響的有微生物熵磷和微生物生物量氮(R2=0.682,P<0.01),對其還有顯著正影響的有TC?N(P<0.01),微生物生物量碳和pH對土壤團聚體水穩性有顯著負影響(R2=0.513,P<0.01)。

表7 土壤團聚體穩定性表征指標影響因子逐步回歸模型Table 7 Stepwise regression model of influence factors of soil agglomerate stability characterization index

3 討論

3.1 不同森林類型土壤理化性質及土壤團聚體穩定性差異分析

3種典型森林土壤容重隨正向演替而減小,隨土層深度增加而增加,這與其他學者研究結果一致(趙維娜,2016;魏強等,2019;王曉榮等,2020)。土壤含水量隨正向演替在土層上呈現一致規律,即針葉林到針闊混交林顯著降低,針闊混交林到常綠闊葉林增加,而其不同土層間無顯著性差異,這與王曉榮等(2020)研究結果相似。不同土層土壤pH在森林類型間均表現為PF 微生物在土壤有機質的形成與分解中起關鍵作用,其生物量大小反映土壤有機碳同化與礦化能力大小(Li et al.,2019)。土壤酶活性與土壤養分密切相關(戴凌等,2014),酶活性大小與土壤養分循環速率和微生物利用元素效率關系密切(馮秀秀,2020)。干旱背景下,土壤養分和水分是影響土壤酶活性的主要因子(黃龍等,2021)。土壤微生物生物量碳(CMB)、氮(NMB)、磷(PMB)與對應參與土壤碳氮磷循環的酶活性緊密相關,CMB在不同土層中沿正向演替均是先降低后增加,NMB在不同土層間表現不同規律,PMB在不同土層土壤中是先增加后減小,呈“單峰”狀,這可能是CMB、NMB與PMB含量是土壤碳氮磷含量的極少部分,其變化規律同土壤養分變化規律相似,受微生物吸收并轉化土壤碳氮磷的能力影響。本研究中土壤微生物群落獲取碳相關酶(BG)、獲取氮相關酶(CHI)、獲取磷相關酶(AP)與清除毒害微生物物質相關酶(CAT)活性隨演替正向發展在土壤剖面土間均無顯著性差異。值得注意的是,AP和CAT活性在0—10 cm土層土壤上顯著呈現PF>MF(圖 2),這與戴凌等(2014)對長沙市旱季中不同森林類型土壤酶活性研究結果相反,這可能是由于氣候差異以及 pH沿演替方向升高,降低了森林土壤CMB和NMB含量,抑制了部分微生物活性。亞熱帶森林土壤受磷限制已成共識,其土壤生態酶化學計量比能夠反映不同森林土壤之間磷養分限制強度(張星星等,2018)。4種酶活性在不同森林類型間響應規律不同,可能是由于酶活性易受磷限制,以及測定酶活性的方法存在差異。土壤酶活性結果與史麗娟等(2020)關于中亞熱帶典型馬尾松林、濕地松林(Pinus elliottii)、馬尾松(Pinus massoniana)-木荷(Schima superba)針闊混交林土壤酶活性研究結果基本相似;但與其關于酶活性化學計量比結果相反,可能由于所選的與N循環相關酶種類存在差異。這說明酶活性化學計量特征受森林類型顯著影響,氣候因素對酶活性及其化學計量比有較大影響。 從 PLS-SEM 可知,影響森林土壤團聚體穩定性主要是微生物胞外酶活性和微生物熵(圖 4),這與馬寰菲等(2021)對秦嶺不同海拔植物生長期研究結果相似,但本研究發現微生物胞外酶活性對土壤團聚體機械穩定性影響更大,微生物熵對土壤團聚體水穩性影響更大,這也許是由于土壤團聚體對其團聚體內酶活性有物理隔離保護作用(鐘曉蘭,2015),加之植物根系對土壤團聚體的穿插纏繞作用不同,微生物生存的微環境發生變化,微生物胞外酶活性可能影響土壤碳氮化學轉化過程與土壤微生物量以及多糖、有機質等膠結物質的分解,進而影響土壤團聚體的形成與穩定。從土壤團聚體穩定性的逐步回歸分析結果(DMW)來看,0—10 cm和10—30 cm土層受環境因子影響有所不同,但兩土層土壤團聚體穩定性均受到微生物生物量與微生物熵的負影響,同時土壤團聚體穩定性受土壤微生物對養分需求(元素閾值)的正影響。孫利鵬(2018)研究北溫帶半濕潤半干旱地區天然次生林,結果表明表層土壤團聚體穩定性主要受微生物氮和碳含量等因素影響,本研究結果與其研究結果相似,但本研究探討了兩種團聚體穩定性特征(表7),結果表明其團聚體的水穩定性還受酸性磷酸酶活性和pH影響。胡琛等(2020)研究表明,林分是土壤胞外酶活性及其生態化學計量比的重要影響因素,其對土壤有機碳和pH值的影響是調控土壤酶活性變化的主要因素。因此,森林類型對土壤酶活性有重要影響,土壤物理因素和微生物酶活性可影響土壤團聚體穩定性。不同森林類型土壤團聚體穩定性(機械穩定性和水穩性)在0—10 cm土層深度無顯著差異,可能是由于自然因素和人為因素對土壤質量的影響主要集中在表層土上,加之城市化趨同效應引起的。 土壤團聚體穩定特性在不同土層中所受影響有所差異,或許可以從以下幾點來解釋,(1)土壤有機碳組成和團聚體結構中有機碳量受到氣候變化的顯著影響(Su et al.,2020;孫筱璐等,2018),土壤團聚體力學性質發生變化,且水穩性團聚體分布受影響較大。(2)根據生態化學計量學理論(Ecological Stoichiometry,EST),森林類型和土層對土壤養分元素限制影響程度不同,微生物可能受元素限制的影響,進而調節元素利用效率。較高的元素閾值TC?N數值伴隨著更高的C利用效率和更低的N利用效率,較高TC?P數值伴隨著更高的C利用效率和更低的P利用效率等(Sinsabaugh et al.,2013;Agumas et al.,2021)。本研究結果表明:針闊混交林在表層土中有更高的的 C利用效率和更低的N利用效率,而在剖面土中有更低的C利用效率和更高的N利用效率,且在兩土層中有更高的P利用效率。常綠闊葉林在兩土層中均有更高的N利用效率和更低的P利用效率,表明針闊混交林較其他兩種森林,微生物生物量中有相對較少的 CO2排放和更多的碳固持,以及相對較高的對磷元素的有效固持和較少的磷轉化。事實證明,微生物 C利用效率對SOC有非常大影響(Wang et al.,2021),其間接影響了不同森林類型土壤團聚體特征,這與微生物活動受P限制條件相呼應,說明微生物群落通過調整元素閾值也可以影響土壤團聚體穩定性。(3)P限制。亞熱帶森林在氮沉降背景下土壤和酶活性更易受磷限制,且其土壤P的有效性較低(王全成等,2021)。Jian et al.(2021)發現較低的酶促 C?P[ln(BG)?ln(AP)]和酶促N?/P[ln(NAG)?ln(AP)]的獲取率表明了P限制,亞熱帶人工松林可能受到強烈的P限制。本研究區在N沉降背景下將更突顯P的限制作用,且不同森林類型中的不同土層土壤微生物酶活性對磷的限制響應不同,以對土壤碳固持和碳循環過程產生不同的作用效應。在P限制地區,今后可選擇P分配能力更強的樹種進行栽培,或通過基因技術來選育P利用效率更高的樹種,以降低P對植物和微生物的限制強度,提升森林土壤質量,并改善土壤結構。 (1)廣州市不同典型森林中土層間土壤團聚體的質量分形維數(Dm)隨正向演替均無明顯變化,而土壤團聚體機械穩定性的平均重量直徑(DMW)、幾何平均直徑(DGM)在表層土中隨正向演替而降低,在剖面土中基本呈升高趨勢。土壤團聚體水穩定性的DMW、DGM在兩土層中均隨正向演替而先升高后降低,其在演替階段和土層間的變化趨勢主要受微生物生物量和微生物胞外酶活性的影響。 (2)微生物通過調控微生物生物量和調節碳氮元素利用效率,可使演替后期受磷限制狀況得以改善,進而對不同演替階段森林旱季土壤團聚體的不同穩定性特性產生影響。 (3)土壤團聚體機械穩定性的主要影響因子有微生物熵磷(qMBP)和微生物生物量氮(NMB),土壤團聚體水穩定性的主要影響因子有酸性磷酸酶活性(aAP)和微生物生物量碳(CMB)。土壤微生物熵和微生物胞外酶活性是影響土壤團聚體穩定性的主要驅動因子。3.2 不同森林類型土壤微生物生物量與酶活性及化學計量比特征

3.3 影響土壤團聚體穩定性因素分析

4 結論