水土保持與荒漠化防治的發展趨勢及對策研究

柳 紅

(北京海策工程咨詢有限公司,北京 100055)

環境問題已成為經濟社會發展和人與自然和諧相處的制約因素[1],日漸嚴重的生態環境問題已經引起了相關部門和社會各界的重視。為了更好地解決生態環境問題,我國采取了針對性的水土保持與荒漠化防治對策,強化了水土保持效果,阻止了荒漠化面積逐漸擴大,避免了生存環境惡化,修復了已經被破壞的生態體系,在維護生態環境平衡的同時,為人類社會有序運行提供了有利條件。本文對內蒙古自治區的水土保持與荒漠化防治的發展趨勢進行了研究,并提出了相應的對策建議,以期為該地區的水土保持與荒漠化防治提供參考。

1 基本概況

內蒙古自治區位于我國西北部,屬于水土流失及荒漠化現象較為嚴重的區域,地域寬廣,有眾多沙漠、沙地,分布著輕度、中度、重度程度不一的水土流失及荒漠化地區。荒漠化土地主要位于西北部牧區和平原農區,水土流失現象主要發生在東南農牧地區,這些地區自然降水強度較低,降水分布不均勻,蒸發量較大。

2 水土保持與荒漠化防治成果

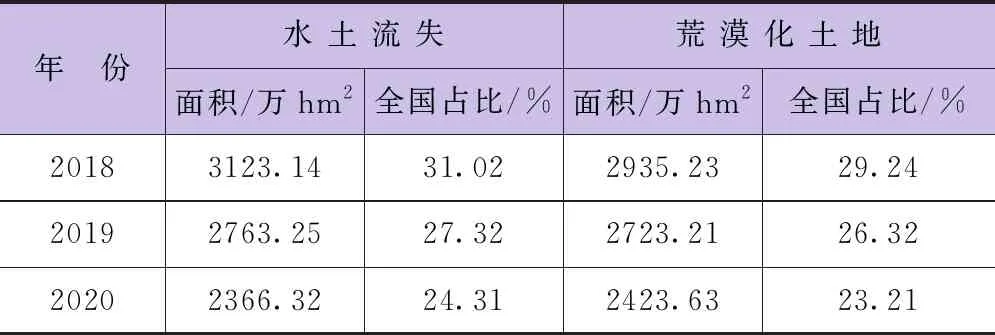

由2018—2020年監測數據(見表1)可以看出,經過幾年的針對性治理,內蒙古自治區取得了一定的水土保持與荒漠化防治成效,2018—2020年,水土流失面積、荒漠化土地面積呈逐年下降趨勢。該地區森林面積、林業占地面積、人工林面積不斷增加,也從側面反映了該地區水土保持與荒漠化防治的成效。

表1 2018—2020年監測數據

3 水土保持與荒漠化防治的發展趨勢

3.1 逐漸完善產業鏈條

截至2020年底,內蒙古自治區從事水土保持與荒漠化防治的企業已經達到了136家,不但改善了生態環境,還通過豐富的治理經驗獲得了經濟收入。隨著水土保持與荒漠化防治工作的推進,已經形成了沙生植物種植與銷售、沙區特種資源開發、沙區旅游、風能太陽能利用、林紙一體化生產等產業鏈條,隨著后續治理工程的不斷落實,將不斷完善產業鏈條,使該地區在獲得良好的水土保持與荒漠化防治成效的同時,還可以創造更多的經濟價值[2]。如森林旅游產業鏈、沙區旅游產業鏈增加了當地旅客人次,實現了旅游行業增收。

3.2 繼續擴展治理思路

沙地襯膜農業綜合技術將有機農作物種植、機械化種植作業、節水灌溉作業整合在一起,提高了當地農作物產量和質量;構建生態循環農業模式,實現了對農業種植和農田治理的有效結合,使當地農業生態環境進入了可自我循環發展的良性狀態;很多水土保持與荒漠化防治技術獲得了國家新技術獎,為其他地區開展治理工作提供了思路。隨著水土保持與荒漠化防治工作的深入,越來越多的科學技術被應用在了具體的治理工程中,一定程度上擴展了現有治理思路,后續的治理活動中科技含量將不斷提高[3]。

3.3 全社會共同參與

2020年,該地區從事水土保持與荒漠化防治的重點龍頭企業有8家,其中有1家達到了國家重點級別。當地草場面積、畜棚畜圈數量不斷增加,不但充分利用了草原資源,還避免了畜牧業發展對生態環境造成過多破壞。水土保持與荒漠化防治不單單是政府和相關部門的事務,而是需要全社會共同面對和解決的問題。近年來,越來越多的社會力量參與到了防治工程中,為治理工作深入開展作出了重要貢獻,已經形成了全社會共同參與的良好社會風氣,后續還將有更多的社會企業、當地農戶參與到治理活動中[4]。

4 水土保持與荒漠化防治的對策建議

4.1 推廣PPP治理模式

PPP模式大多被應用在公共基礎設施建設項目中,水土保持與荒漠化防治與公共基礎設施建設具有較多相似性,如建設周期較長、投資資金較大、公益性較強等,因此將這種模式引入到防治工程中,具有較大優勢。政府部門與企業需要就水土保持與荒漠化防治PPP模式簽訂合同,以合同形式規定雙方的權利和義務,基于市場化競爭機制形成共同治理的關系[5]。在PPP模式中,政府部門需要確保治理項目擁有充足資金,對企業進行科學合理監管,確保將公益性和生態性放在治理工程首要位置;企業需要將科學的管理結構、先進的科學技術運用到治理工程中,在確保水土保持與荒漠化防治效果的基礎上,盡量降低投資風險[6]。

4.2 應用先進科學技術

在治理過程中,部分由于地形較為特殊或被植被覆蓋,無法通過實地考察了解具體治理成效的地區可應用RS技術,該技術能夠提高各項監測數據的準確程度,使工作人員準確了解該地區植被覆蓋率,基于監測光譜變化劃分土地資源類型,準確繪制治理圖紙、形成治理方案。還可應用GIS技術,工作人員能夠通過GIS系統準確采集、分析治理地區各項數據[7];針對治理地區建立地理信息模型,基于模型繪制展開對治理工程的動態分析;通過計算機和信息系統提高治理數據分析效率和準確程度[8];建立所在地區水土保持與荒漠化防治數據庫,方便匯總和查找治理信息。

4.3 應用大數據思維及技術

大數據是現代社會發展的信息資產,是各個行業及企業謀求發展方式、開拓現有業務的重要技術,同樣適合應用在水土保持與荒漠化防治工程中[9]。可通過對水土保持與荒漠化防治數據進行整理、分析、研究,得到相應的治理規律,預測未來的治理趨勢,使大數據思維和技術能夠更好地為治理工作服務,充分應用治理過程中產生的經濟數據、人文數據、環境數據,不斷鞏固和提高治理成果。內蒙古地區水土保持與荒漠化防治具有明顯地區特征,即風沙侵蝕導致的水土流失及荒漠化主要發生在西北部牧區,土壤鹽漬化導致的水土流失及荒漠化主要發生在平原農業種植區域,基于此,便可使用大數據對不同類型水土流失及荒漠化展開具體分析,進而采取專項的治理對策。

4.4 擴展治理手段與廣度

單一治理手段無法滿足長期水土保持與荒漠化防治需求,因此需要擴展治理手段與廣度,推動行業發展。需要繼續推廣建設造林工程、開展生態自然修復工程、完善水土保持體系、落實退耕還林政策等主流水土保持與荒漠化防治手段。在此基礎上,積極開拓其他治理手段,如傳播荒漠化治理成果、研發荒漠工藝品、開發森林旅游資源和荒漠旅游資源等。此外,在市場參與水土保持與荒漠化防治方面,除了企業直接參與工程治理外,還可以通過案例推廣、資金籌集等手段獲得治理資金。

4.5 擴大造林工程建設規模

建設造林工程一直是應用力度最大的水土保持與荒漠化防治對策,通過植樹造林,土壤保土保肥性得到提高,土塘結構得到穩固,地表徑流得到有效匯總,水汽循環過程得到完善,以此獲得理想防治效果[10]。但是由于荒漠化土地的地質環境復雜、水資源匱乏,導致植樹造林難度較高,為解決這一難題,可以選擇在荒漠化地區種植耐旱性能良好、具備固沙功能的植物。這些植物在荒漠化環境中的存活率較高,有利于緩解荒漠化現象,并且根部分泌物能夠提高土壤有機物含量、改善鹽漬化土壤結構。

5 結 語

目前,我國在水土保持與荒漠化防治方面已經獲得了顯著成就,但是還需要不斷完善治理思路和手段,強化治理體系,不斷縮小我國的荒漠化土地面積,修復土地資源。應繼續推廣PPP治理模式、應用先進科學技術、應用大數據思維及技術、擴展治理手段與廣度、擴大造林工程建設規模等對策措施,進而完善產業鏈條、擴展治理思路、吸引社會力量參與治理,從而提高水土保持與荒漠化防治效果。