心臟術后患者ICU早期康復鍛煉的最佳證據總結

葛偉婷,劉飛躍,姚惠萍

心臟手術創傷大,以及受體外循環、機械通氣、鎮痛鎮靜、營養不良等因素影響,患者術后并發癥發生率較高。文獻報道,心臟術后肺不張發生率為30%~72%[1],肺部感染發生率2.4%~20%[1-2],ICU獲得性衰弱發生率達25%~100%[3],嚴重者甚至引起急性呼吸窘迫綜合征和急性腎損傷[2]。鑒于此,心臟術后患者通常需入住ICU觀察。早期康復對心臟術后患者意義重大,有利于縮短機械通氣時間和ICU住院時間,降低術后并發癥發生率和病死率,改善生理功能和心理功能,提高生活質量[4-5]。目前心臟術后康復主要集中于普通病房、門診和家庭中,而對ICU患者早期康復的關注度較少。且現有研究中,心臟早期康復鍛煉方案差異較大,鍛煉時間、強度、頻率各有不同。本研究旨在通過檢索國內外相關文獻,并提取、歸納、總結高質量證據,為ICU心臟術后患者早期康復鍛煉的實施提供參考。

1 資料與方法

1.1文獻檢索策略 計算機檢索Medline、Up To Date、PubMed、Cochrane Library、CINAHL、JBI循證衛生保健數據庫,萬方、知網、醫脈通數據庫,中文檢索詞為心臟手術、心臟術后,危重癥、重癥監護室,心臟康復、早期康復、重癥康復、快速康復、肺康復、康復鍛煉。英文檢索詞為cardiac surgical procedures,cardiac operation,cardiac surgery;intensive care unit,criticall illness;cardiac rehabilitation,early rehabilitation,rapid rehabilitation。檢索時限為建庫至2021年6月30日。

1.2文獻納排標準 ①納入標準:以PIPOST模型為依據,目標人群(Population,P),心臟術后ICU住院患者。干預措施(Intervention,I),心臟術后ICU內早期(24~72 h)康復,如運動訓練、呼吸訓練、心理干預、健康教育等。證據應用的實施者(Professio-nal,P),臨床多學科人員,包括重癥和心血管疾病領域的醫護人員、康復治療師、心理咨詢師等。結局指標(Outcome,O),患者早期康復的預后,包括ICU住院時間、總住院時間、機械通氣時間、健康生活質量、病死率、并發癥、不良事件、用力肺活量、第一秒用力呼氣量等。證據應用場所(Setting,S),綜合ICU、SICU、CCU、重癥康復病房。證據類型(Type of Evidence,T),臨床指南(最新版)、專家共識、最佳證據總結、系統評價等。②排除標準:文獻質量評價等級低、指南解讀、文獻不完整、非中英文。

1.3文獻質量評價 指南采用指南研究與評價工具(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation,AGREEⅡ)[6]進行評價,專家共識及系統評價采用澳大利亞JBI循證衛生保健中心(2016)評價工具[7]。由經過循證護理培訓的2名研究人員獨立完成文獻質量評價,若評價結果不一致,邀請本院校循證護理專家進行裁決。當不同來源的證據結論沖突時,遵循循證證據優先、高質量證據優先、最新發表的權威文獻優先。

2 結果

2.1納入文獻的一般特征 共檢索到1 376篇文獻,經查重、閱讀文題和摘要后獲得36篇文獻,閱讀全文后獲得文獻13篇。文獻質量評價后剔除1篇C級文獻,最終納入12篇文獻,其中3篇指南[8-10],均來源于Up To Date,主題分別為心臟康復、急性冠狀動脈綜合征后心臟康復和二級預防、心血管疾病預防及康復;5篇專家共識,2篇[11-12]來源于萬方數據庫,3篇[13-15]來源于醫脈通指南網,主題分別為冠狀動脈旁路移植術后心臟康復、中西醫結合Ⅰ期心臟康復、基于無創心輸出量測量系統的心臟重癥康復、經導管主動脈瓣置換術后運動康復;其余4篇[16-19]為系統評價,均來源于PubMed,Ramos等[16]和Chen等[17]的主題均為心臟術后早期康復,Gomes等[18]和Lorscheitter等[19]的主題分別為心臟手術前后吸氣肌訓練、ICU冠狀動脈旁路移植術后患者的呼吸理療。

2.2文獻質量評價結果

2.2.1指南 指南評分內容包括范圍和目的、參與人員、嚴謹性、清晰性、應用性、獨立性6個領域,本研究3篇指南[8-10]所有領域得分均大于60%,評價為A級,均予納入。

2.2.2專家共識 本研究納入5篇專家共識,2篇[11-12]中“陳述的結論是不是基于分析的結果”這一條目評價為“不清楚”,其余均為“是”;1篇[13]中“陳述的結論是不是基于分析的結果”為“否”,其余均為“是”;1篇[14]中“所提出的觀點與以往文獻是否有不一致的地方”為“否”,其余均為“是”;1篇[15]6個條目評價均為“是”。5篇質量整體較高,均予納入。

2.2.3系統評價 本研究共納入4篇系統評價。2篇[18-19]質量評價11個條目均為“是”。2篇[16-17]未提及檢索詞,“檢索策略是否恰當”這一條目評價為“不清楚”,其余均為“是”。4篇質量整體較高,均予納入。

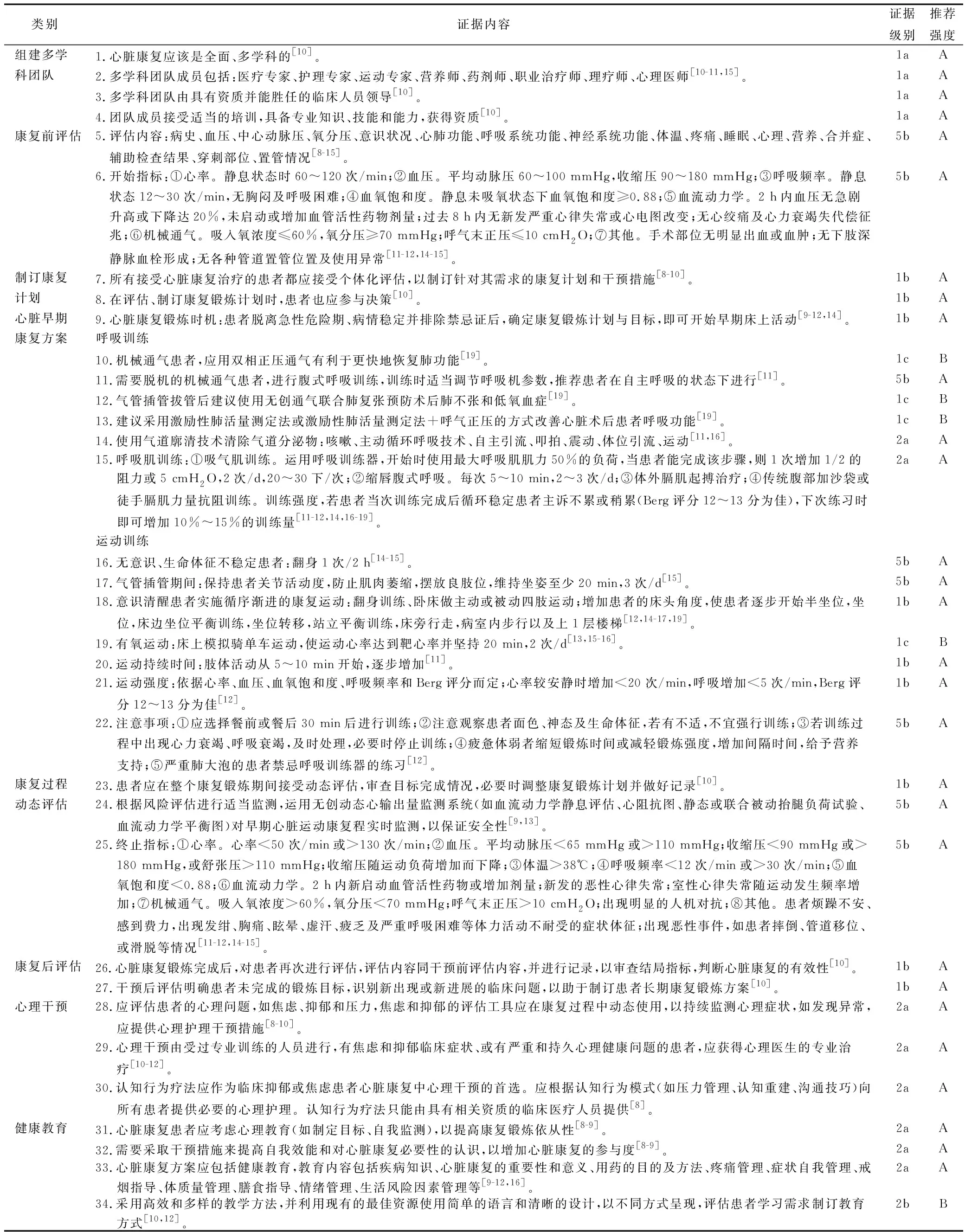

2.3證據總結 本研究首先提取心臟術后患者ICU早期康復的證據并進行分類和歸納,其次根據JBI2014版證據預分級系統結合GRADE證據分級系統確定證據級別,最后在JBI證據FAME結構(證據的可行性、適宜性、臨床意義、有效性)的指導下確定證據的推薦強度[20]。見表1。

3 討論

3.1基于多學科團隊協作理念,為患者提供系統性、全面性的早期康復服務 本研究從組建多學科團隊(Multidisciplinary Team,MDT)、康復前評估、制訂康復計劃、制訂心臟早期康復方案、康復過程動態評估、康復后評估、心理干預、健康教育8個方面對心臟術后患者早期康復進行總結,共34條證據。其中1~4條證據提出組建MDT,以及成員構成及資質要求。組建以患者為中心的MDT可融合各學科領域的資源,發揮各專科領域的優勢,使患者得到全方位、系統性的康復治療,以達到最佳鍛煉效果。段霞[21]的研究表明,MDT有利于形成規范化康復運動流程,保障患者鍛煉過程中的安全,降低心臟術后并發癥的發生,減少醫療費用。2018年我國學者對加速康復外科MDT建設提出建議[22],指出MDT需體現專業的匹配性、整體互補性、信息互動性。團隊成員必須經過專業培訓,具備各自專業的理論知識,在心臟早期康復方案制訂和實施過程中各司其職,既有分工又有合作,相輔相成。且團隊成員均具有雙重身份,雖屬于不同的臨床科室,但有共同的工作目標。同時MDT可通過信息化系統加強溝通與互動,相互了解學科發展趨勢,從而更好地開展工作。

3.2以護理程序為導向,實施計劃性、程序性的心臟早期康復 第5~6條證據指出在康復運動前首先要從各個方面對患者進行系統性評估,從證據內容中可以看出,患者心臟術后早期因其高危管道的留置、血流動力學的波動、鎮靜鎮痛藥物的使用等原因,其評估內容更為復雜。第7~8條證據為制訂個性化的康復鍛煉計劃,從而確定將要實施的康復內容。第10~22條證據為心臟術后患者早期康復方案,主要包括呼吸訓練和運動訓練兩個方面。其中呼吸訓練包括機械通氣期間、脫機拔管前后的功能鍛煉,通過對呼氣末正壓的干預、氣道廓清技術、呼吸肌鍛煉,改善肺通氣與換氣功能,減輕呼吸癥狀。呼吸訓練有利于增加氣道壓力,促進塌陷的肺泡復張,幫助呼吸道分泌物的排出,從而降低肺不張和肺部感染發生率[23]。運動訓練包括體位訓練、四肢活動、有氧運動。體位訓練能使膈肌下移,增加肺泡通氣量[24];四肢活動有利于維持關節活動度,防止肌肉萎縮[25];有氧運動提高患者運動能力和心肺功能[26-27]。與普通病房心臟康復[28]相比,不同之處在于患者意識尚未清醒即進行康復干預,即使患者接受機械通氣治療,也應在排除禁忌證后盡早實施綜合性康復鍛煉計劃。且心臟術后ICU早期康復訓練主要為低強度水平運動,循序漸進,其活動的時間、強度、持續時間應基于患者病情與活動耐受性,不涉及康復后期的力量性運動或抗阻力運動。第23~27條證據分別為康復過程動態評估和康復后評估。動態評估目的為及時識別終止指標,保證患者的安全,避免發生不良事件。康復后評價目標完成情況與康復效果,以便調整鍛煉計劃。總結以上步驟,心臟術后早期康復始終以護理程序為導向,體現了其計劃性、程序性。

表1 心臟術后患者ICU早期康復鍛煉的最佳證據總結

3.3心理護理與健康教育需貫穿于整個康復鍛煉過程 第28~30條證據總結了心理評估、干預措施和治療方式。由于疾病的痛苦、醫療環境陌生、產生新的人際關系等因素,患者往往出現一系列復雜心理活動,尤其是ICU的環境增加了焦慮、抑郁和創傷后應激障礙的發生[29]。楊青等[30]的研究發現老年心臟術后患者早期康復的依從性不理想,其身體感受、對不良事件的恐懼、活動方式等可能影響康復依從性。研究表明心理護理有利于降低焦慮和抑郁評分,緩解或釋放心臟疾病患者的不良情緒,增強自我效能[31]。第31~34條證據總結了健康教育的內容、方式。有研究指出,健康教育可調動主觀能動性和對康復鍛煉的積極性,增加患者對康復鍛煉的認知水平,提高患者生活自理能力和生活質量[32]。心臟術后患者不僅對其進行早期康復相關知識的教育,而應系統、全面,涵蓋各個領域。教育前先充分了解患者的受教育程度、文化背景、生活方式等,根據其需求有針對性地指導,并采取多樣化、通俗易懂的教育方式,提高教育質量。心理護理和健康教育需貫穿于整個康復過程,提高鍛煉依從性,保證康復有效性。

4 小結

本研究總結關于心臟術后患者ICU住院期間早期康復的最佳證據,包括組建MDT、康復前評估、制訂康復計劃、心臟早期康復方案、康復過程動態評估、康復后評估、心理干預、健康教育8個方面共34條證據,為臨床醫護人員制訂ICU心臟術后患者早期康復方案提供參考。本研究中最佳證據轉化時,需結合我國的醫療文化背景和證據應用場所,根據患者的需求和意愿,考慮證據在我國臨床環境中的可行性和適宜性,推動最佳證據的轉化實踐。