《髹飾錄》著者名號及注者姓氏獻疑①

何振紀(中國美術學院,浙江 杭州 310024)

《髹飾錄》是迄今所見中國古代流傳至今的唯一一部關于髹漆藝術的著作。現知該書的主要遺存是傳自日本江戶時代(1603-1868)晚期的手抄本,該本序言上所署日期為明代天啟五年(1625),序言署名為浙江嘉興“西塘楊明”,他同時也是該書最初的注釋者,而作者則署名為安徽新安“平沙黃成”。然而,在現存該書最早的兩個抄本上,通過比對發現這兩個名字在署名上充滿了疑竇。而明清兩代文獻中對此二人的記錄又極為鮮少,由此更加深了對其姓、名乃至身世的疑問。二人所處的江南之地,自古便是中國最為顯要的漆藝生產與制作中心所在。《髹飾錄》作為一個寫作活動,其出現亦與此地的社會背景與藝術風氣密不可分。

一、明代江南鑒藏之風的繁盛

距今約八千年前,生活在今天杭州灣南部的中國先民們便率先開始了對天然大漆的利用。從現今所見浙江省余姚市井頭山遺址發現的髹漆木器的檢測結果看來,早在八千多年以前生活于此地的人們已掌握了對天然漆液進行加工的技術。[1]此后經歷歷代各朝的積累與發展,中國的髹漆技藝在秦漢之時達到了空前發達的水平,不但已形成了諸多不同的髹飾類型,而且漆器的使用已擴展到了生活日用的諸多方面。隨著漢代以后華夏民族進一步的文化融合與發展,中國的髹漆技藝得到了持續的進步與提高,及至明代之時邁入到了“千文萬華、紛然不可勝識”的繁盛境地。其時各類髹飾技藝不但各自特色鮮明又交相匯合,而且各色漆器在社會各階層中廣泛流行,使得各種漆藝知識形成了能夠匯聚于一身的可能,進而促使《髹飾錄》這一奇書得以誕生。

明代的江南之地,商業繁榮、經濟發達、交通便利,更為重要的是其人文淵藪。作為中國南方自古以來的文化中心,在文學藝術領域獨領風騷、影響悠遠。唐宋以降,江南經濟及文化教育的發展進一步促使知識傳播活動的增長,尤其是印刷術的推廣與沿海地區印刷中心的形成,極大地推動了此地出版流通與藝術潮流的活躍程度。自進入明代以后,隨著大航海時代的到來,海上絲綢之路日益繁華。為了輸入西方人喜愛的茶葉、絲綢與瓷器等中華風物,大量來自海外的白銀通過海貿流入中國沿海地區,成為促使明代江南消費文化興起的重要因素。江南之地經濟的發展促進了營造活動的興盛,隨之而來的是文人士紳們附庸風雅與藝術鑒賞趣味的泛起。與造園活動一同受到青睞的是琴棋書畫以及對營造雅致園居生活的家具、賞石等各式玩好之物的收藏之風日益盛行。明代繁盛的鑒賞珍藏之風甚或可以追溯至宋代乃至漢代的貴族鑒藏行為,而到明代之時則從早前集中于社會的統治階層擴展至富有的士紳群體,藝術鑒藏的趣味也展現出了更為豐富的變化。

早在兩漢之時,武帝便曾設置秘閣以聚珍藏。到了唐朝之時,宮中的收藏更是從未竭止,私人收藏亦漸成規模。直到兩宋之時,貴族的收藏對書畫古玩的熱情有增無減。宋室后裔趙希鵠曾著有《洞天清錄》,當中便列有“古琴辨”“古硯辨”“古鐘鼎彝器辨”“怪石辨”“硯屏辨”“筆格辨”“水滴辨”“古翰墨真跡辨”“古今石刻辨”“古今紙花印色辨”“古畫辨”各類,并對古器鑒別援引考證,為鑒藏與賞辨之人提供相關知識方面的指南。[2]2其中發揮作用的驅動力之一是當時興起的金石學潮流,這也間接地體現出了其后文人士紳群體博雅鑒賞趣味得以形成的一個源頭。元明之際,這種雅好清賞的趣味更是一發不可收拾。元末明初鑒藏家曹昭便在其編撰的《格古要論》一書中收錄了“古銅器論”“古畫論”“古墨跡論”“古碑法帖論”“古琴論”“古硯論”“珍奇論”“金鐵論”“古窯器論”“古漆器論”“錦綺論”“異木論”“異石論”,共十三項鑒藏內容。從中可見在邁入明代之時鑒藏范疇的不斷擴大與品類的進一步細化,同時,與鑒藏相關的經驗總結通過著書立說的形式得到了推動和發展。值得注意的是,書中專門列有的“古漆器論”一類,當中已對“古犀毗”“剔紅”“堆紅”“金”“鉆犀”“鈿螺”作了分條概述。[3]256-259這為晚明之時出現獨立的漆藝論著奠定了基礎。

鑒藏之風的流行到了晚明之時日益帶動起了更多的鑒賞文本不斷談及各類漆器的特色以及相關知識。其時的鑒藏家高濂便在其著作《遵生八箋·燕閑清賞箋》中列有“論剔紅倭漆雕刻鑲嵌器皿”,當中總結了宋代雕漆藝術的特點,而且清晰地描述了其時不同漆器的流行情況。[4]555其時,文人雅士的書齋活動已然成為了一門雅致的藝術,漆器在其中亦扮演著了諸多不可或缺的角色。及后,更有明代大畫家文征明的曾孫文震亨在其《長物志》中指導讀者如何安排一個理想的書齋布局,其書中多處提及漆藝家具的鑒賞及其在書齋陳設中的價值。[5]97由此,便不難理解《髹飾錄》為何能于此時此地此情此景應運而生的原因所系。除了在中國歷史上經過前朝各代不斷累積起來的漆藝知識到了此時已達到了相當成熟且豐富的程度之外,導致其形成的、更為重要的情境是晚明以來在江南之地形成的一個能夠匯聚這些知識于一身的社會文化空間。一方面是商業的繁榮、財富的積聚與消費文化的擴展,另一方面是交通網絡的發達、知識傳播速度的加快以及文化消費的膨脹。漆器的生產及流通與其時的物質生活與文化消費相互聯通,不斷促使不同階層的文化流動與溝通的加劇,于是漆藝知識作為藝術傳播的文化形式之一在社會各階層間得以流行起來,并最終促成了晚明之時以著名工匠署名的著書風潮涌現,而《髹飾錄》便是其中最具代表性的作品之一。

二、晚明江南名工效應的崛起

與工匠著書立說的出現同時并起的還有名工效應的崛起。長久以來,有觀點認為中國古代因受到嚴重的“重道輕器”觀念的影響,從而導致有關工匠的歷代記載鮮少。盡管歷史上有所述及工匠的相關記錄,但大都是借助工匠的典故來表達其他觀念,實質上并非專為記錄工匠而作。即使曾有諸如《考工記》這樣的典籍流傳至今,但當中卻未曾對相關工匠本身的信息進行過專門的記載。關于具體工匠信息的記錄尤其是其名字、籍貫、從事工藝等具體的個人信息只偶見一些文物銘文中有所記載,但即使有也常常語焉不詳,十分簡約。雖然有關漆工信息的銘文記錄傳統可追溯到戰國至秦漢,但其時在相關器物上留下工匠信息的目的主要是為了追究制作者的責任。如《呂氏春秋》當中便曾謂:“物勒工名,以考其誠,工有不當,必行其罪,以究其情。”[6]280其時不少漆器上標示有工匠的名稱以及所負責工種的信息,但顯然其中所反映出的社會情境與商品流通劇烈的社會中所標榜工匠的技藝水平明顯不同。直至兩宋,在漆器上標明制作者信息的做法才逐漸被賦予了更多的意義。例如,江蘇常州國棉二廠宋墓曾出土兩件花瓣形漆盤,其外部分別書有“杭州胡上牢”以及“庚子杭州井亭橋沈上牢”銘文,表明這些漆器是由杭州的工匠所制造。而一件收藏在日本東京國立博物館里的花鳥紋剔紅長箱,其底上帶有針刻“洪福橋呂鋪造”銘文,表明其由杭州洪福橋附近的漆器店鋪所制造。諸如此類流通在產地以外的漆器作品及其銘文所提到的工匠信息,體現出的意涵更多的是對漆器出品店鋪或工匠制作的品質保證。到了元明,工匠留名的意義變得更加突出,尤其是當中的名工匠,反映出越來越具有產品宣傳的功能和作用。

如在《格古要論》一書當中,作者便提到了元朝時浙江嘉興西塘的楊匯擅長剔犀漆器的制作,而剔紅漆器則有“張成、楊茂最得名”,戧金漆器有西塘名工彭君寶,并盛贊其“戧山水人物、亭觀、竹木鳥獸,種種精妙”。[3]256-259而在明代的漆工當中,從文獻及實物所見,最為有名的則有楊塤、姜千里。來自江蘇蘇州的楊塤,約活動于明朝宣德至天順年間。據《義士楊景和塤傳》記載,楊塤曾于宣德年間習得泥金漆畫之法,而且能夠自出機杼,技藝絕古出今。[7]7142-7144來自江蘇揚州的姜千里,則稱作江秋水,“以螺鈿器皿最為精工細巧”。[8]627清人阮葵生《茶余客話》曾謂:“千里治嵌漆……皆名聞朝野。”[9]81-82與其同為明代人的王士禎在其《池北偶談》中亦謂:“近日一技之長,如雕竹則濮仲謙,螺甸則姜千里,嘉興銅器則張鳴岐,宜興壺則時大彬,浮梁流霞盞則昊十九,江寧扇則伊莘野、仰侍川,裝潢書畫則莊希叔,皆知名海內。”[10]404據此可知,包括漆工在內的各種工藝名工及其出品在當時已然成為備受時人所推崇的工藝典范。

除了《池北偶談》外,清人朱琰在《陶說》里亦謂:“近代一技之工如陸子剛治玉,呂愛山治金,朱碧山治銀,鮑天成治犀,趙良壁治錫,王小溪治瑪瑙,蔣抱云治銅,濮仲謙雕竹,姜千里螺甸,楊塤倭漆。”[11]5其中所羅列的均是其時最為有名的工匠,表明直至清代中葉,涵蓋漆工在內的各種工藝名匠是顧客們爭相搜羅相關制作的名品來源。早自宋元之時,精美的漆器制作一直是耗工費時之舉,其價值頗為不菲,而明代隨著各種不同類型和款式的漆器大興,名工的影響變得越來越烈,成為明末漆工品牌效應崛起的一個重要體現。在此期間,商業的繁榮與奢侈品的流行為民間漆工積攢名氣創造了契機,漆工個人的社會角色亦從團體的工匠體系中逐漸變得清晰起來,著名的漆藝工匠對后世的影響得到了前所未有的加強。《髹飾錄》誕生便于此時,與之同期出現的還有其他林林總總的工藝書籍,如出現在嘉萬朝(1522-1619)張問之的《造磚圖說》、周嘉胄的《裝潢志》、成化至弘治朝(1465-1505)午榮的《魯班經》、崇禎朝(1628-1644)計成的《園冶》、嘉靖朝(1522-1566)龔輝的《西槎匯草》等,反映出了明代名工著述的一股熱潮。

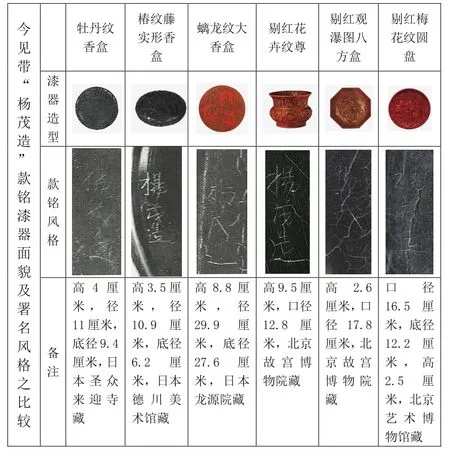

明代工藝技術書籍涌現的最為特殊之處是大部分誕生自江南之地。隨著江南民間無組織專業技術著述的興起,這些書籍的撰寫、傳抄甚至出版,間接地表露出了晚明工匠所處的獨特生存狀態以及展現出他們對提高其社會地位與改變其職業形象的訴求。《髹飾錄》的作者黃成便生活在這樣一個社會階層正在江南之地發生微妙變化的短暫的晚明歷史空間當中。對于工匠本身來說,也許生活在此時此刻的黃成正經歷著漆工生產活動空間得到瞬間的松綁,名工效應得以迅速擴大,漆藝產品進一步風行的時勢之中,為其帶來了可能扭轉其職業地位的機遇。或許《髹飾錄》的書寫便是他這一愿望的體現,也許在黃成心目中《髹飾錄》一書的寫作既可體現其深厚的文化修養,又可展示其豐富的漆藝知識,甚至能夠呈現出其傳諸后進的名工風范。當然,也有可能《髹飾錄》的傳播只是他推銷其漆藝產品的一種宣傳手段和策略。但無論如何,《髹飾錄》的誕生必定極大地強化了時人對黃成作為明代著名漆藝名工的認識。對今人而言,該書最為偉大之處便是對中國古代漆藝知識的系統歸納與總結,為后世得以更為真切地認識和理解古人對于這項古老工藝的看法提供了寶貴的線索(圖1、圖2、圖3)。

圖1 (傳)黃成 明嘉靖 鳳鶴剔紅圓盒,高14厘米,口徑26.5厘米,日本東京國立博物館藏

圖2 鳳鶴剔紅圓盒(蓋面)

圖3 鳳鶴剔紅圓盒①鳳鶴剔紅圓盒,表以黃漆地、朱漆層,蓋表為鳳凰與仙鶴紋,配以壽山福海,背景是靈芝唐草紋,四周圍繞龍云紋,盒口唐草紋,底有填金銘 “大明嘉靖年制”。在填金銘旁有 “堆朱楊成”於天明七年(1787)刻銘:“此元人黃成所造予家別有鑒定法而后人□勒嘉靖記年固□□所為也今改定焉大倭天明丁未年孟夏堆朱楊成極之”。據此推測,該盒由中國傳入日本,由堆朱楊成家十四代均長鑒定為黃成所造,但均長又誤以黃成為元時人。

三、關于“黃成”名號的問題

事實上,清中葉以后對于明代著名漆工黃成的認識逐漸被人淡忘,其中一個原因是由于黃成的記錄及其作品極少,今天對其認識主要依賴于《髹飾錄》的記載,而《髹飾錄》至遲在嘉慶年間已在國內失傳,直到20世紀初《髹飾錄》從日本引介回國并開始在國內重新流行之后,有關黃成作為明代名工的形象才又重新進入到人們的視野。其時,經由中國營造學社社長朱啟鈐先生引介回國的日本蒹葭堂藏《髹飾錄》抄本,經其校勘后曾于1927年刊印出兩百本,世稱“朱氏丁卯本”。自此以后,該刊本成為了國內傳播和研究《髹飾錄》的主要版本,其后還包括了王世襄先生在20世紀中葉完成的《髹飾錄解說》一書,該書以朱氏丁卯本為底本,在問世以后自20世紀下半葉至今天仍然是國內《髹飾錄》研究領域最為重要的參考資料。隨著《髹飾錄》在國內重新流行,對于明代這位名為“黃成”的漆工的出身一度成為了研究者所關注的命題。

然而,由于有關黃成的記載實在太少,使得對黃成的背景進行考究十分困難。在《髹飾錄》之外的其他古代文獻記錄里,最為靠近黃成所處時代的是高濂在《遵生八箋·燕閑清賞箋》當中的描述,謂:“穆宗時,新安黃平沙造剔紅,可比果園廠,花果人物之妙,刀法圓滑清朗。”[4]554-558此外,就只有清人吳騫在《尖陽叢筆》中再次提及到黃成,稱:“明隆慶時,新安黃平沙造剔紅。”[12]479對比二者的記錄,后者記錄和描述的內容并沒有較前者更為深入,甚至其信息來源很可能是出自于前者。除了此二條記錄提及到黃成外,現存明清兩代遺留至今相關的文獻記錄就只剩下《髹飾錄》中署名“楊明”的西塘漆工所作序言中提到了黃成,云:“新安黃平沙稱一時名匠,復精明古今之髹法,曾著《髹飾錄》二卷,而文質不適者,陰陽失位者,各色不應者,都不載焉,足以為法。”[13]4如此寥寥數語,有關其生平的信息亦鮮少,因而導致了后人對其出身產生了疑問,甚至連其名謂及籍貫也出現了不同的認識。

王世襄先生便在其《髹飾錄解說》中談及:“黃成,號大成,16世紀中葉時人。……平沙可能是安徽新安的一個鄉鎮。”[14]23-24這一看法很可能是援引自朱啟鈐先生在其編纂的《漆書》中的認識:“黃成,字大成。隆慶中,新安之平沙人。其剔紅匹敵果園廠,其花果人物,刀法以圓滑清朗見稱。頗長文學,著《髹飾錄》二卷,敘述各種漆器之作法,為中國漆工專書。天啟五年,西塘楊明,字清仲,注而序之,行于世。”[15]107需要注意的是,桂老在引介《髹飾錄》回國之前能夠得識該書流傳日本,其契機便是在編輯《漆書》期間看到了日本學者大村西崖在所著的《中國美術史》中提及黃成,并介紹了流傳于日本的《髹飾錄》情況:“民間之制,隆慶中新安平沙有黃成字大成之名人,其所出剔紅,可比果園廠,其花果人物之刀法,以圓滑清朗,稱賞于人。大成雖業漆工,亦能文字,曾著《髹飾錄》二卷,敘述各種漆器之作法,此為中國唯一之漆工專書,天啟五年西塘楊明字清仲為之注序,始公于世。”[16]211-212由此可見,認為黃成“號大成,新安平沙之人”的認識,最早從日本大村西崖處傳出,并經由朱啟鈐、王世襄等人所援引。隨著王氏《髹飾錄解說》的流行,該觀點的影響持續至今。

沈福文先生曾在其編著的《中國漆藝美術史》中稱:“黃成,號大成,明隆慶時,新安平沙人,又稱黃平沙,一時名匠,精明古今髹法。”[17]127此認識很可能亦是遵循自王世襄先生。然而,在王氏解說本問世并逐漸在學界流行以后,卻又出現了與之不同的認識引起研究者們的關注。如1981年俞劍華先生在《中國美術家人名辭典》中曾談及到黃成,并指出文獻中描述到的“平沙”一語應為黃成的名號而并非其籍貫。[18]1141后來陳紹棣先生又在1984年第22輯《文史》雜志上發表《<髹飾錄>作者生平籍貫考述》一文,當中從討論新安的地名出發,進而談到了黃成的名號應該是“平沙”,并指出該名號的來源很可能與古琴曲名《平沙落雁》有關。[19]252-259其提出的理據主要在于《髹飾錄》序言中所描述的“新安黃平沙”五字的結構上。既然“新安”是地名,那么“平沙”不太可能是地名,因為倘若黃成來自“新安”并以此地望來尊稱之,應該稱為“黃新安”,而不是“黃平沙”。而且,從慣例上來說,中國古代亦沒有“籍貫+姓氏+籍貫”作稱呼的。而更重要的是,在翻查明清兩代 《徽州府志》后,均不見有關于“平沙”作為地名的記載。于是,由此可以得識“新安”作為黃成的籍貫所在,“平沙”則很可能并非地名,或許理解為黃成的號更為合理。

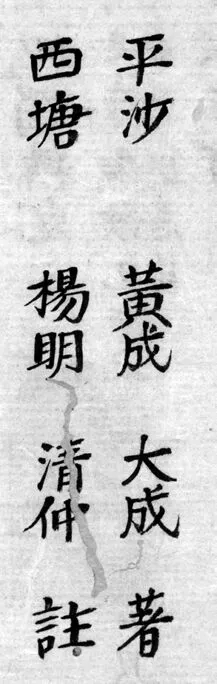

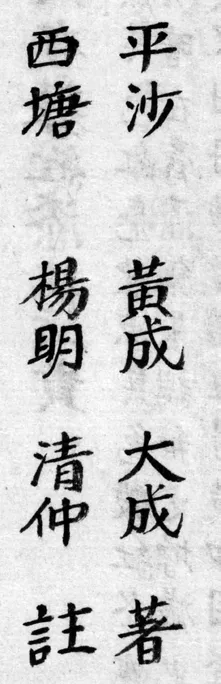

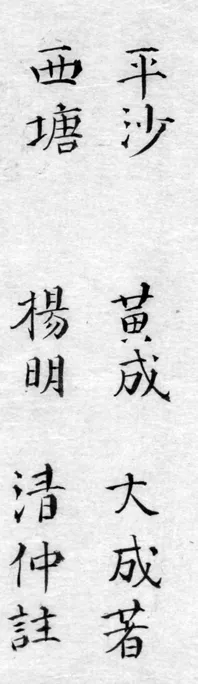

不過,經筆者仔細比照流傳日本的《髹飾錄》抄本發現,不同抄本的“乾集”及“坤集”的開篇部分,均在其右下角署名的地方清晰可見兩處的署名寫著作者“平沙 黃成 大成著”7字,并且與之非常工整對稱地署著注者信息“西塘 楊明 清仲注”7字。“西塘”是浙江嘉興的地名,“楊明”是姓名,“清仲”是字。那么,“平沙”與“西塘”相對,依中國古代署名書寫對應結構來看,“平沙”也應該是類似“西塘”一樣是地名。由此,有關黃成的號來自“平沙”或是“平沙”作為地名,也許還需要有待更多的資料發掘與信息披露才能有更為明確的認識得到呈現(圖4、圖5、圖 6、圖 7)。

圖4 德本《髹飾錄·乾集》楊明與黃成署名格式

圖5 德本《髹飾錄·坤集》楊明與黃成署名格式

圖6 蒹本《髹飾錄·乾集》楊明與黃成署名格式

四、關于“楊明”姓氏的問題

由迄今所見流傳下來的《髹飾錄》抄本情況推斷可知,楊明是《髹飾錄》誕生之初最為重要的傳播者。楊明不但為寫作簡略且行文晦澀的《髹飾錄》原文逐條作了注釋,而且在書前寫下了一篇序言,透露出了明代漆工對中國漆藝歷史的認識。楊明在序言中同時述及了黃成,并表明了自己出身于西塘。早在元明之時,浙江嘉興西塘曾是江南地區十分重要的漆藝制作中心,其時諸多著名漆工云集該地從事各類漆藝生產活動。當中便有“楊”姓一支,尤為擅長剔紅器皿制作。在《髹飾錄》自日本傳回中國之前,其時人們對來自西塘的這位名為“楊明”的漆工幾乎毫無所識。《髹飾錄》的復歸使得楊明一如黃成那樣開始逐漸為時人所關注,甚至與黃成一樣被視為有明一代最著名的漆工之一。在《髹飾錄》傳回中國之初,由于當時傳回的原蒹葭堂藏抄本訛謬頗多,于是朱啟鈐先生經過細致校勘后才重刊行世。需要注意的是,桂老在校對時將原蒹葭堂抄本上多處寫成“揚明”的地方統一校勘成為“楊明”,其后,隨著王氏解說本的流行,桂老所校訂的“楊明”一名被廣泛采用,從而使得原抄本上寫作“揚明”的情況長久以來未再為人所關注。直到20世紀70年代初,原蒹葭堂抄本的影印本在臺灣公開刊出以后,有關楊明姓氏的問題才在國內學界浮現出來。

上世紀70年代初,任職臺北故宮博物院的索予明先生從事中國古代漆器研究,卻因其時兩岸分隔的情勢,在臺灣島內未能覓得朱啟鈐先生所校刻的《髹飾錄》版本,退而輾轉從日本東京國立博物館借得原蒹葭堂藏抄本復印本作為底本作為研究對象。在取得該抄本的復印本后,索予明先生從抄本序言后署名“天啟乙丑春三月西塘揚明撰”出發,對比了康熙二十四年(1685)《嘉興府志》中“人物藝術門”所記“張德剛,父成,與同里揚茂俱擅髹漆剔紅器”,以及清宮舊藏“剔紅花卉紋渣斗”上所刻“揚茂”款名,認為西塘一支為“揚”姓,乃提手之“揚”。該觀點最早出自其《剔紅考》一文,該文發表于1972年第六卷第三期臺北故宮博物院《故宮文物季刊》上。[20]21-28及后,索予明經臺灣商務印書館在1974年出版其著作《蒹葭堂本髹飾錄解說》,書中將《髹飾錄》注者統一寫作“揚明”。[21]在進入到21世紀以后,大陸學界則以東南大學張燕(長北)教授為代表,在其《髹飾錄》研究的過程中吸收了索予明先生的觀點,在楊明的姓氏問題上采“揚”姓。除了參考索予明相關論證理據外,長北還認為:原蒹葭堂藏《髹飾錄》抄本“有據在前,丁卯朱氏刻本轉抄轉刻在后,此為《髹飾錄》初注者為揚明”的又一理由。[21]541-542

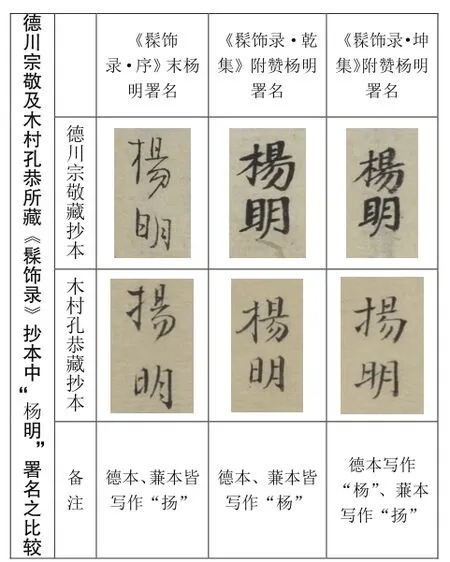

實際上,對于索予明在“楊明”與“揚明”的選擇上,王世襄曾在2004年編輯出版的《髹飾錄(合印蒹葭堂抄本、朱氏丁卯年刊本)》一書中做過說明:“姓氏楊、揚,古時通用,如楊雄亦作揚雄。索氏后記,楊明一律作揚明,蓋因祖本蒹葭堂本作揚,故從之。……朱桂辛先生丁卯刻本,則用楊明而不作揚,可能因前者較為通俗常見;亦可能大村西崖氏寄來抄本已將揚改為楊。今合印兩本,楊、揚二字實難求得統一。”[23]80筆者對照原蒹葭堂藏《髹飾錄》抄本發現除序言最后之處還有“乾集”與“坤集”卷首共有三處出現注者的名字,序言及“坤集”卷首處為“揚明”,而“乾集”卷首處則為“楊明”,就抄寫面貌來看判斷,該本關于注者姓“揚”還是“楊”就蒹葭堂抄本的書面所記實難以判斷。此外,前述康熙二十四年《嘉興府志》關于西塘“揚茂”的記錄,較之更早的《格古要論》則有“元末西塘楊匯,有張成、楊茂剔紅最得名”之描述。[3]256-259再對照另一個流傳于日本原由德川宗敬氏所收藏的《髹飾錄》抄本,其上則有上述三處注者署名的地方均寫作“楊明”。

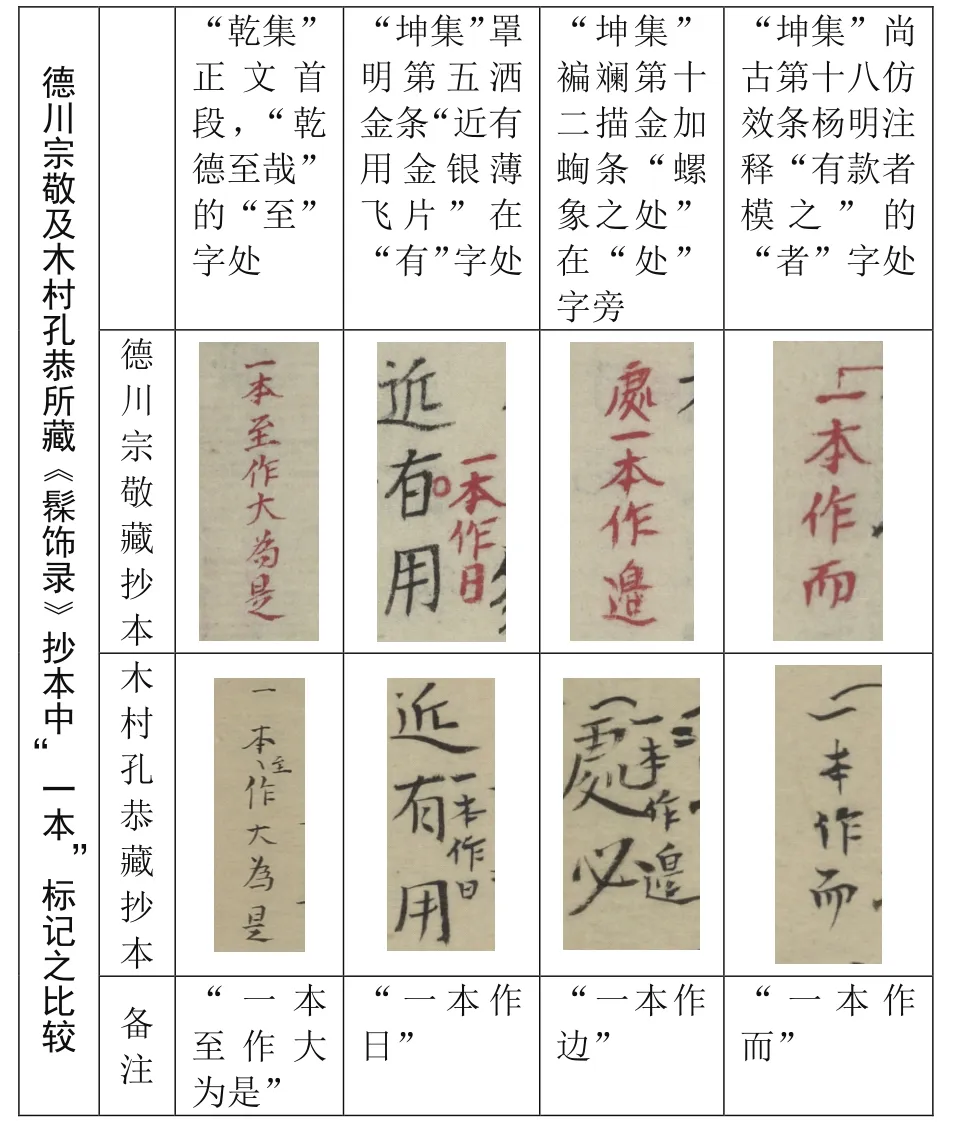

這個在日本被稱為“德川本”的《髹飾錄》抄本,原來由日本政治家、農學博士德川宗敬所收藏。德川宗敬于1943年將其繼承的家族共三萬冊江戶時代與工藝美術相關的藏書捐贈給當時的帝室博物館(該館于1952年更名為東京國立博物館)。但該本在入藏公共收藏后在相當一段時間內未有受到研究者的關注,其中一個原因是由于朱啟鈐先生所校勘的《髹飾錄》刻本傳回日本所產生的影響。朱氏丁卯本訂正了抄本的諸多錯誤,而且版刻精美,再加上王氏解說本的問世,使得日本學界同樣倚重于該本而令早年流傳日本的抄本受到的關注度下降。直到進入20世紀80年代以后,日本學者樋口雄作、佐藤武敏等人在回顧《髹飾錄》抄本問題時,才發現這個來自德川家族所收藏的《髹飾錄》抄本可能較蒹葭堂本更為重要。[24]15-24由于該本文面更加清晰、錯訛更少,而且誕生時間與蒹葭堂抄本相近,因而被日本學者推斷為很可能是蒹葭堂抄本的母本,又或是與蒹葭堂抄本有著共同的母本,而抄寫質量則較其他江戶時代的抄本更高。[25]56-64這個發現不但改寫了對《髹飾錄》早期傳播情況的認識,而且為注者的姓氏究竟是“楊”抑或“揚”提供多一項討論的證據。倘若德川宗敬所藏抄本真是蒹葭堂抄本的母本,那么,至少有關注者的姓氏問題僅按照原蒹葭堂藏《髹飾錄》抄本改為“揚明”的判斷便不能成立,因為它們在前一個抄本上更多的是寫作“楊明”(表1、表2)。

表1

表2

另外,從這兩個迄今所見最早的《髹飾錄》抄本上還有一些小字的補注值得注意。譬如在“乾集”卷首附贊后有“一本至作大為是”“坤集”罩明第五灑金條楊注旁有“一本作日”、尚古第十八仿效條楊注旁有“一本作而”等記錄推測,這兩個抄本在抄寫過程中必定還有其它抄本或多個母本存在。或許,這兩個抄本本身亦互不隸屬,而是各有抄出之處。這種可能性的存在主要是因為除它們以外,迄今尚未發現有較此二者更早的別本可資對照。究竟傳入日本之前的《髹飾錄》祖本面貌如何,迄今仍然無從得識。然而,盡管有關其母本及出處的相關問題至今依舊疑團重重,但早在大村氏以及朱啟鈐先生對原蒹葭堂藏《髹飾錄》抄本進行勘校之時,在面對抄本上注者姓氏“揚”“楊”二字的寫法,最終統一為“楊”姓,雖然王世襄先生言朱啟鈐先生可能是因其通俗易懂之故,但尚屬猜測,真正原因并未彌清。除文本字跡外,在相關文物的款刻方面,筆者對照了索予明先生所引證的“剔紅花卉紋渣斗”以及現今中日收藏中公開的其他5件帶有“楊茂”款銘的漆器,發現這6件漆器的款銘中有4件寫作“楊”、2件寫作“揚”。事實上,款銘上的“揚茂”字樣也可能是行書效果所致。就此6件漆器款銘看來,西塘漆工為“楊”姓一支的可能性較高。如是這般,這或許就間接地證明了《髹飾錄》注者應為木字旁之“楊”姓(表3)。

表3

五、結語

《髹飾錄》作為一本在中國失傳數百年的奇書,盡管復歸至今已將近百年,但除了有關其著者及注者的名號及姓氏問題之外,還有許許多多諸如此類的相關疑問尚未得到明晰。如王世襄先生曾指出《髹飾錄》是“黃成自撰還是經人整理”的問題,四川美術學院何豪亮先生曾談到《髹飾錄》出現時是否存在過版本的問題,以及索予明、長北等討論過的作者為何不厭其煩地套用各種經史典故等問題,這些問題歸根結底都與《髹飾錄》的作者及注者的經歷和所處背景相關。對于《髹飾錄》著者與注者的名號、姓氏提出疑問并展開探究,其目的便在于希望能夠在細節上為更深入地認識其作者與注者的個人信息提供一些線索,同時也為嘗試從更細膩的角度切入了解明代漆工個體生活的情狀提供一點啟發。