異相同質與各美其美

文/李 浩

潘海波是我的鄉黨,是那種一見如故、再見就像是新兄弟的朋友,以我個人慢熱性格,加上我的內在傲慢和部分的“裝”,這樣的朋友對我而言極為奢侈,幾乎是無。然而潘海波卻是那幾乎是無中的一個。對他,我內心里有一大串的、讓我珍視的定語,但我不選擇說出,我只愿意說,這樣的兄弟,我是認定了的。

我和楊松霖認識得更久,最早,我認識的是他的詩。在我集中閱讀詩歌、可以說是如饑似渴的那些歲月里,在大約幾萬首詩歌之間,我會記得楊松霖的一首,而他據說一年也就寫這一首,發這一首。我們曾是同事,但在我心里,他是我的老師。他教給我的,實在是太多了。

『潘楊新唱』,一書一畫,它們的表現形式、表達方式很不相同,技巧方法也完全不同,這是他們『潘楊』所呈現的『異相』的、『相面不同』的部分,甚至有某種的『涇渭分明』。

“潘楊新唱”,一書一畫,它們的表現形式、表達方式很不相同,技巧方法也完全不同,這是他們“潘楊”所呈現的“異相”的、“相面不同”的部分,甚至有某種的“涇渭分明”。然而,在他們的不同之中,我卻看到了某種更為“同質”的成分,也就是他們“潘楊”能夠合在一起呈現的某種更內在的緣由。我不覺得,他們之間只是拼湊性的聯合,不是,我反而覺得“潘楊新唱”書畫展的策劃中包含了對于“同質”的有效訴求。

它們所呈現的同質之一,是“不隨時趣”,不是我們在展覽中所見的那種普遍,而是有一個相對堅定和堅硬的自我。我不否認無論是潘海波的書法還是楊松霖的繪畫,都有對當下普遍探索和這種探索成果的吸納。他們寫下的不是古人書、古人畫,但他們自覺地與流行性媚俗拉開了距離。這一點其實殊為難得。它們所呈現的同質之二,是“境由心造”,更多地將藝術看成了自我心性的反映,個人化的風格明顯。在這一點上,我覺得楊松霖做得更好一些,更為個人和自得一些。當然這也部分地是繪畫語言所自帶的優長,書法在線條使用上的抽象使它難以更為自如地完成。它們所呈現的同質之三,是“打破陳規”的膽量和勇氣,是不被我們慣常以為的標準所困囿、而愿意推陳出新的膽量和勇氣。在藝術探索中,我們一直特別強調這樣的膽量和勇氣,其實本質上我們是明顯匱乏的,我們在教育中的某些恐懼實際上已經深入骨髓。而他們身上,這一點卻是顯見的特點。

在強調過他們書畫的異相和同質之后,再談一談我對他們的書與畫的“各美其美”的粗淺理解。

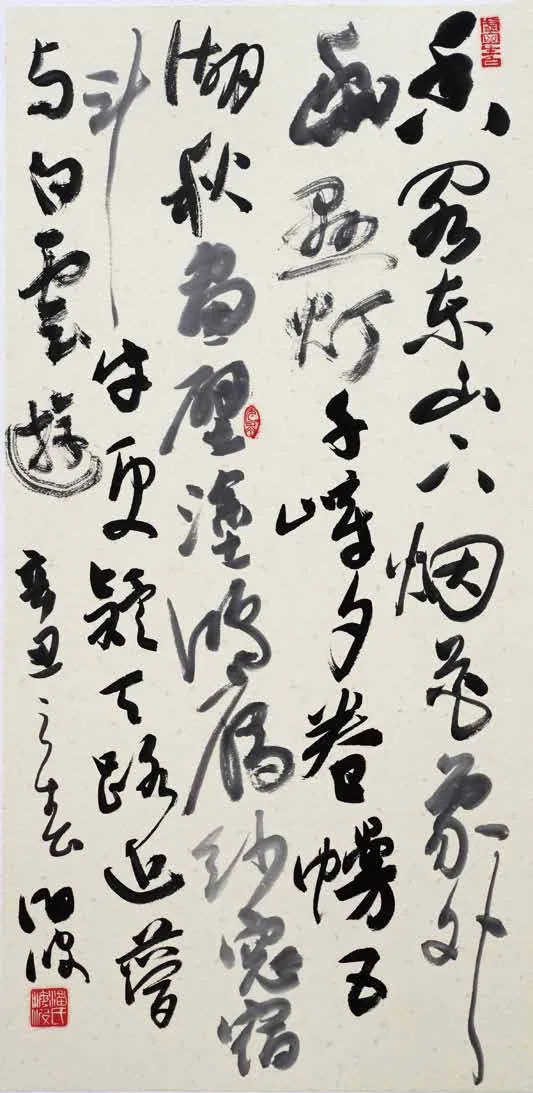

在之前我所寫下的文字中曾這樣談及潘海波的書法:它有極強的辨識度,他行筆自然灑脫,張揚中有內斂,微末間見法度,率性中含控制,中鋒、側鋒巧妙混用,行書中常有草書的意味。我更為看重的是,潘海波的書法有“骨氣”,有力道,同時又兼有“文氣”——它不是一味張揚豪放的那類,它耐讀、耐看,你能從他的書法中慢慢讀出來自于“文化”和“心”的滋養。由心的率性是潘海波風格化的顯要特征,而深入的流暢感則是他的另一特征,第三個特征則是闊達中的守,它有不動和不變的根須在。這三點,共同成為潘海波風格化的支撐,它們互滲互補,互扣也互彰。現在,我依然堅持我的這一判斷。而需要補充的是,在這次的“潘楊新唱”書畫展中,他又有新的變化,譬如枯筆的大量運用,紙畫上濃淡干濕變化的有意搭配,錯落、擁擠和疏朗的有意調整,甚至從“刻字”藝術中借來的造型變化……這里面有成有得,部分地也有失,但我卻極為欣賞和贊同他的這一變化,因為他試著由熟到生,開始嘗試對舊我的某些打破。

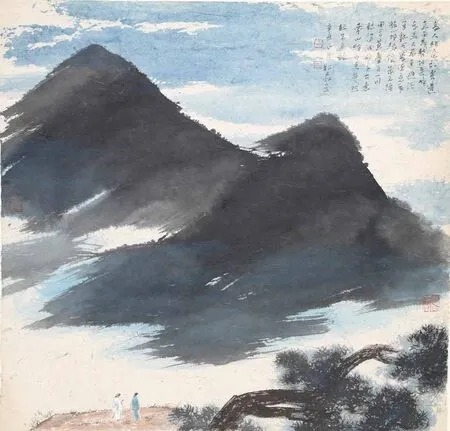

楊松霖的繪畫有一種孤高、勁蒼之氣,一種即使花開得燦爛、張揚也包含著拒人千里的孤絕的氣息,這是楊松霖的繪畫中極為獨特的、烙印性的標識,從這點上,他其實才更接近于中國傳統和傳統繪畫中的“本質”,盡管有技巧技法上他幾乎不使用那種特別標準化的傳統繪畫語言,而更接近于現代。中國繪畫一直強調其內在的“神”,而時下我們的繪畫對古人的接近多數止于“形”,在我看來它其實是一種更深度的悖離,它多少讓人遺憾。而楊松霖則以創新的、現代的筆法留下了古人的那個“神”,我不認為我的這句話是諂媚性的表態,不是的。他的畫是孤傲的,而這孤傲不是做出而是無意間的“呈現”,從某種程度上講,楊松霖的繪畫同樣是他放置在身側的一面鏡子。楊松霖的繪畫多使用“塊狀”結構而不是傳統的散點連綿,他有意將濃淡不同、色彩不同的幾個色塊掂對拼貼,從而達到“美”,并且效果強烈。他強調著“隨意”和“由心”,強調著自如和自由,但我們也可在他的繪畫中看到細心收拾時的胸有成竹和強烈的耐心。他是那種才氣逼人的作家和畫家,然而這個才氣逼人的游刃之中,我也能讀到他的巨大精心。如果有機會,我希望能夠更多地閱讀他們的書法,繪畫。如果有機會,我愿意他們能夠在幾年之后再次展現他們的新成果,新突破,和一直不變的藝術堅持。