一張公債票見證國人與列強的博弈

顧耀德

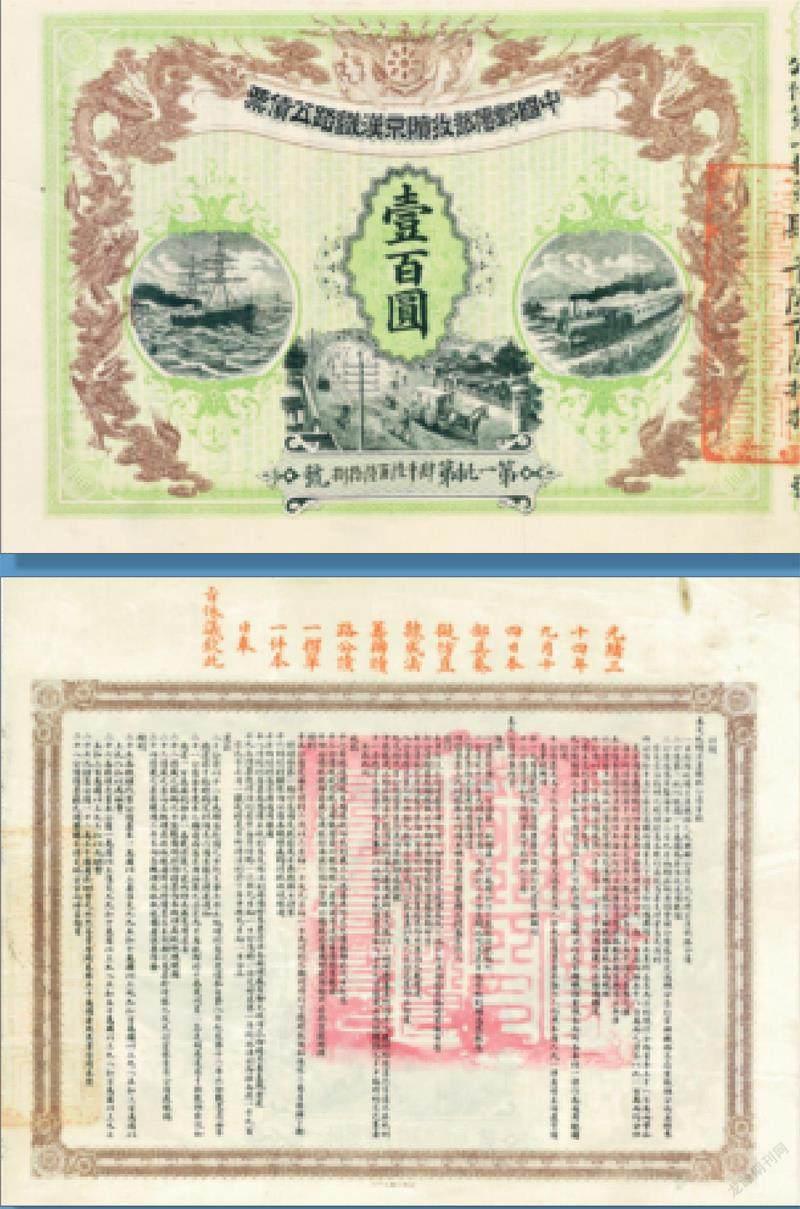

近年在上海新發現的這張晚清郵傳部收贖京漢鐵路銀元公債票,為目前僅見的那個時期的債券實物。它一亮相,即引起海內外收藏家的關注,堪稱金融票證收藏的一大精品。

該票面主圖設計奪人眼球:四條蟠龍自下扶搖直上,左右圍攏成邊框,在一派祥云的襯托下靈動祥和,更顯栩栩如生;上方居中的雙龍戲珠捧出大清龍旗及當年郵傳部標志,凸顯清代票證鮮明特征;橫幅為“中國郵傳部收贖京漢鐵路公債票”隸書文字,中間注明“壹百圓”面額,周圍的三個畫框里用擦筆碳素描繪輪船運輸、鐵路運輸、電力線及馬路、郵筒、郵車等圖案,宣示郵傳部管轄的輪、路、電、郵四政范圍;下端標注及右端騎縫均填寫“第一批第肆仟陸佰陸拾捌號”編號字樣。其背面印有《奏定收贖京漢鐵路公債章程》,共28條,并鈐蓋漢、滿雙文的“郵傳部印”紅色大印;上端添注“光緒三十四年九月十四日本部具奏擬仿直隸成法籌辦贖路公債,一摺單一件本日奉旨依議欽此”。

為何這張公債票如此罕見?它釋放出了怎樣的信息?接下來我們就一起走進晚清那段與列強博弈的歷史。

京漢鐵路縱貫中國南北,是中國首例大規模使用外債修造的干線鐵路。

光緒二十二年(1896年),清廷在上海成立鐵路總公司,任命盛宣懷為督辦。朝廷在經濟困窘的情況下,向比利時借款450萬英鎊(年息5厘、9折付款、期限30年)修筑蘆(盧)漢鐵路。該鐵路自蘆(盧)溝橋經信陽至漢口,全長大約375公里。按照協議,工程由比利時專業技術人員承造,鐵路所需物料除中國自造外,均向該國購買。

表面上,該合同未附加不平等的條件,事實上卻是比利時人狡黠的策略——先以優惠的承諾騙取官員與之草簽合同,然后再利用優勢地位反悔重議,伺機索取更多的利益。例如《蘆漢鐵路比國借款續訂詳細合同》,就添加了鐵路由比利時銀公司修造,竣工之后,即由對方“選派妥人,將該路代為調度經理,行車生利”等項。

晚清郵傳部收贖京漢鐵路銀元公債票,它的發現彌補了以往清末京漢鐵路流通債券未發現實物的歷史空白。

清政府之所以選擇采用向歐洲小國比利時舉債,而拒絕向英法德美等大國借款,以及拒絕股份制融資籌款,原本有防范鐵路被列強控股控盤的考慮,誤以為比利時不具野心,但事實上,比利時出頭簽約,亦是清政府著力戒備的法國、俄國在幕后聯合操縱的結果。出借方名為比利時,但款項多數實際由法國提供;俄國則通過合同存付款經由華俄道勝銀行代理之規定,間接得到了京漢鐵路財權。至關重要的是,規定中注有在借款期限30年內,將蘆(盧)漢鐵路及其各支線經營利潤作為擔保,一切經營權悉歸 比利時公司掌握。這不僅使清政府財政漏卮巨大,還完全喪失了鐵路管理權,開了外國利用債權掠奪中國鐵路主權之先河。

1898年,蘆(盧)漢鐵路開工,南北同時修筑;自1900年相繼竣工,并分段通車運行(1906年其全線貫通,改稱京漢鐵路),清政府就思謀收回鐵路的經營權。一來,京漢鐵路經濟前景良好,顯現出巨大的盈利潛力;二來是京漢鐵路貫通東西南北,促進了中部地區商貿繁榮,事關大清國經濟動脈;再加上1906年蓬勃興起的“利權收回”運動,贖回京漢路權也就提上了清廷的議事日程,為此朝廷特設郵傳部,專以統轄輪、路、電、郵四政。

光緒三十三年(1907年)四月,陳璧補授郵傳部尚書。清廷秘囑陳璧與五路提調梁士詒籌劃京漢鐵路的贖回事宜,于是二人潛心研究《蘆漢鐵路比國借款續訂詳細合同》。該合同第五款規定:“在一千九百零七年以前,中國不得增還股本,或全還借款,或核減利息。在一千九百零七年以后,中國總公司無論何時,可將借款還清,一經全還,所有合同,即時作廢”,也就是說,中國在1907年后可以依合同贖回路權。

但此時清政府財政日絀,無法籌措巨額贖回款。陳璧、梁士詒等人為此絞盡腦汁,嘗試了很多舉措。他們先向英法銀行協議借款,但成效寥寥,進展不大;又與比利時公司協商,對方豈肯輕易放棄既得的權益?還申明即使借款還清,年享二成余利的權益仍將維持20年,態度毫不退讓,推諉拖延。

清光緒《郵傳部奏定籌辦贖路公債奏稿章程》這冊章程是光緒三十四年(1908年)九月,郵傳部尚書陳璧、左侍郎汪大燮仿直隸成法,擬籌辦發行收贖京漢鐵路公債1000萬銀元的佐證。

而且,民眾輿論對于陳璧及郵傳部另借外債贖路,也多持反對態度。比如鐵路研究學者曾鯤化就認為,希冀官款贖路是“紙上談兵”,“我政府無集財之能力者也,既棄商股,是必借外債”。“收贖京漢鐵路,本為挽回權利起見,議借外債,是權利仍在外人,何必多此一舉”,是“以暴易暴”“掩耳盜鈴”。曾鯤化主張關鍵在“奏明商辦,責令商人贖回,國家以立法行政兩大權予以商,而自立于監督之地位”,認為收回巨款必賴于商。

幾經權衡利弊,郵傳部決定仿效1905年粵漢鐵路借外債成功收回路權的模式,在光緒三十四年(1908年)九月奏請獲準開辦“收贖京漢鐵路公債”,總額1000萬銀元。這是繼昭信股票發行十年后中央部會發行的國內公債,也是近代中國政府首度發行的銀元公債。

郵傳部鑒于“贖回京漢鐵路之議需款甚巨”,以及經辦鐵路、電報、郵政、航運四項事業的收付,于光緒三十四年(1908年)創辦了交通銀行。“專司出納,未贖路之先,所出股票、債票皆由銀行擔任,以免與郵傳部直接,故設立交通銀行之宗旨,多為贖回京漢鐵路之故”,這是我國最早為興辦公共基礎設施建設提供金融服務的華資銀行。在此后的交通銀行長期業務中,京漢鐵路的運營利潤是其收入最大來源之一。

2020年,在上海的一場拍賣會上,出現了一冊《郵傳部奏定籌辦贖路公債奏稿章程》。它是光緒三十四年九月,郵傳部尚書陳璧、左侍郎汪大燮仿直隸成法,擬籌辦發行收贖京漢鐵路公債1000萬銀元的佐證。其中詳列公債章程等情形,還規定了收贖公債辦法。

據了解,當年郵傳部特設公債處負責發行事宜。公債票僅“壹百圓”一種面值,年息7厘,印發10萬張。每年分3月、9月兩次憑票支付官息及活利;期限為12年,自起債之日起到第7年止,只付利息不還債本,自第8年起,分5年抽簽還本,直到全數還清。公債持有人并可分享鐵路余利。代售該公債達到萬元以上者,依數額準予享有一定折扣作為酬費;公債債票憑民間樂購,不得交地方官向紳富勒買。

郵傳部將公債交由交通部轄屬的交通銀行、鐵路及電報各局代理承售,說明當時清廷對西方公債通行做法心領神會。由銀行承銷債券,在規定時間內向社會募集,未能募足的部分則由包銷銀行承擔,這種發行公債的辦法直到今天,仍是各國最常采用的方式,但在百年前就屬于金融創新了。郵傳部在奏折中積極倡議公債制度,甚至聲稱“各國以為籌款之常法,且以國債之多少為國勢之重輕”“惟國債有內外之分,凡借外債必須力杜債東干涉事權,方足取益防損,是以財政充裕之國,遇有急需,又多取資內債,以其利歸于民,呼應較為便捷故也”。“收贖京漢鐵路”還改變以往“借款”“股票”的習慣叫法,冠以“公債”名稱,也說明此時“舉國力辦大事”的理念已逐漸為國人所認同。

為預防公債銷售遲滯,廣開銷售渠道,未雨綢繆,該公債票采用不記名式,可以自由轉讓,認票不認人。而且“執票者無論何人,均照本國人民看待”,亦即允許洋人認購,后來當公債滯銷時,果真轉銷國外,變身外債。

為彌補準備金不足,陳璧先通過交通銀行向度支部借規銀500萬兩,利息6厘,期限為7年,另向商人商借商款100萬兩,還把“在京漢三十二年余利項下暫行提用一百萬兩”挪用。此外,郵傳部還仿效直隸總督袁世凱的籌款辦法,發行鐵路公債1000萬元,年息7厘,期限13年,以鐵路余利的四分之一分配與債主。然而畢竟國窮民困,總款額甚巨,民間承購內債只有34萬元;到1908年10月,通過各種途經籌集到的款項僅僅為贖路的四分之一。因時間緊迫,要如期贖回路權,只有舉借外債一途了。

1908年10月8日,郵傳部與英國匯豐銀行、法國匯理銀行談妥,以振興實業的名義借款500萬鎊,兩家銀行各250萬鎊,折扣為九四,期限30年,前15年年息5厘,后15年年息4.5厘。以其中的400萬鎊作贖路之費,扣除折扣,實得376萬鎊,約合9482萬法郎。這項借款不以贖路為名,從而避免了管路、分利、購料、用人、查賬及以路抵押等相關權力的牽涉。

京漢鐵路贖路借款“以債養債”,實際上是利用了列強之間的矛盾——它們之間以英、俄矛盾為甚,而比利時的后臺是俄法的支持,京漢鐵路由中國贖回就“可以阻止帝俄勢力深入”中國內地,這是英國愿意看到的局面,故很快達成協議而不附加苛刻條件。對法國來說,雖鐵路被中國贖回,但還可做債權人。因此這筆借款贖路,是經濟上的“以夷制夷”。

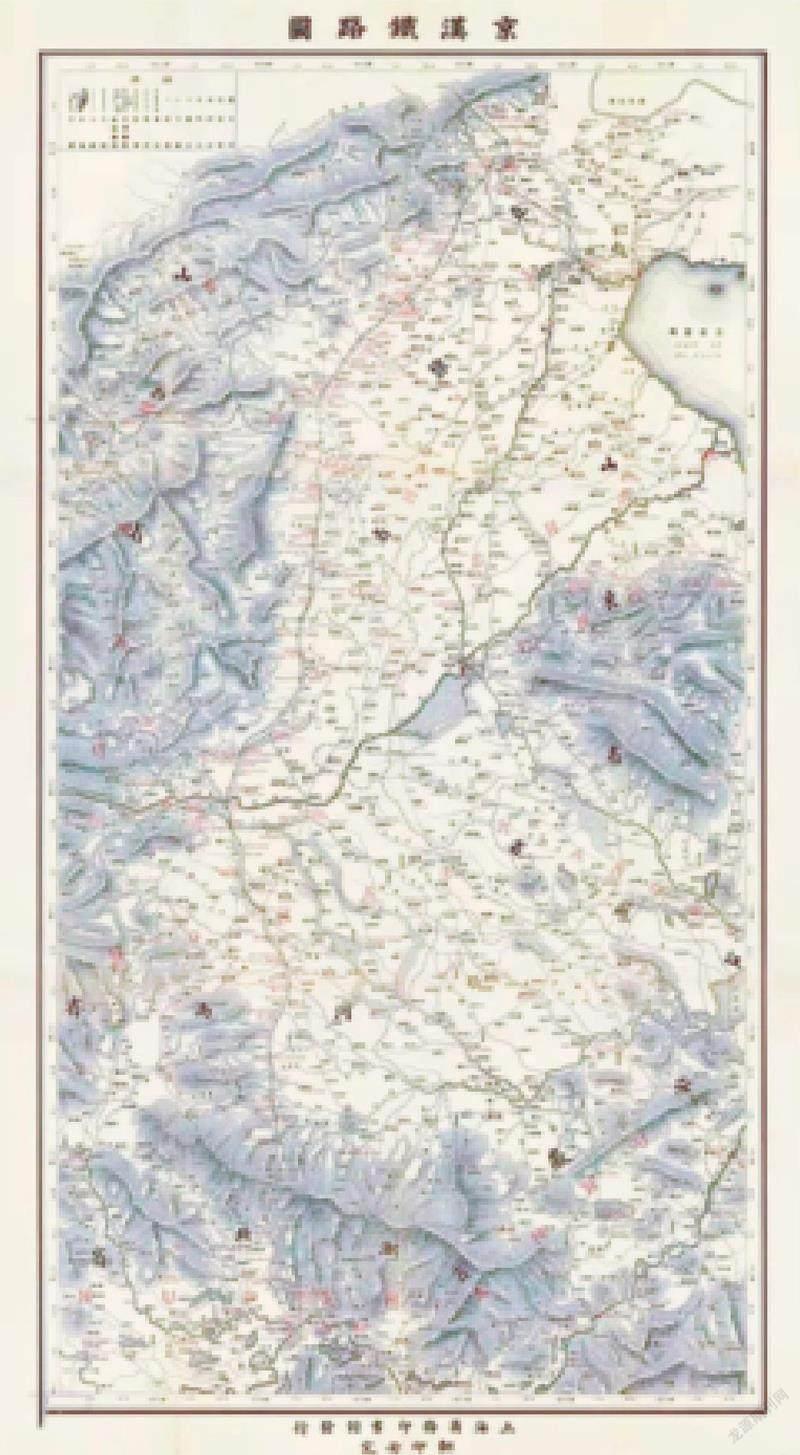

清末上海商務印書館發行的《京漢鐵路圖》

1908年發行的這套債券,以英國著名版畫家托馬斯·阿洛姆手繪的北京西直門作背景,設計充滿中國韻味。其下方分別有匯豐銀行代表、匯理銀行代表和清廷駐英公使李經方簽名。債券一套共3個版本:綠色匯理銀行版20英鎊(共6250張未償)、綠色匯豐銀行版20英鎊(共250張未償)、紫紅色匯豐銀行版100英鎊(共5000張未償)。其中,匯豐銀行20英鎊版是存世量最少的,保存下來估計不足百張。清廷的早期外債實物多數與鐵路借款有關,每張債券均附有借款合同內容及抵押對象,是西方列強以借款為名,為各自爭取更多在華利益和經濟掠奪的實證。

1909年1月,郵傳部費盡周折終于還清了向比利時的借款,贖回了路權。雖然因贖路又新借了英法兩國的巨款,但兩相權衡,贖回路權更值得慶幸。雖然借款修路的負面影響巨大,但修筑鐵路本身卻是成功的。京漢鐵路建成后,直至辛亥革命,一直是當時中國最盈利的鐵路。從建成到清朝滅亡,其每年創造的營運利潤,接近郵傳部所經營的十條鐵路總收入的四成左右,而路權收回后的經濟效益歷年都在增長。

有關這一事件的文獻記載,散見于中國債券的多部專著。本文開頭提到的晚清銀元公債票的首次發現,填補了以往清末京漢鐵路流通債券未發現實物的歷史空白。為何京漢鐵路贖回公債極其罕見?較有可能的原因是,當年債券收兌清償比較徹底——1909年1月1日,鐵路總局局長梁士詒代表中方正式宣布收回京漢鐵路路權,京漢借款相關合同全部宣布廢止,債券實物同時作廢而被全數銷毀,漏網之魚寥寥。資深金銀錠收藏家、研究學者戴學文先生在其專著中,就提到“經過多年的尋找,無論是郵傳部在國內發行的銀元公債券或國外的債權憑證,至今仍一無所獲。根據1925年2月10日《交通債款說明書》記述,均已按期償清,可能均應已回收銷毀。”

京漢鐵路在外國人手中經營10年后回歸中國,這是收回路礦利權運動中最大的成果,是20世紀初中國理性民族主義的彰顯。更為重要的是,這一事件表明近代中國終于有了擺脫列強控制、自主經營屬于自己鐵路權益的成功先例。

1908年綠色匯豐銀行版20英鎊債券

1908年紫紅色匯豐銀行版100英鎊債券