百年風云 北交所的前世今生

高芳芳

隨著一記鐘聲響起,中國資本市場奏響了新樂章。經過緊鑼密鼓的籌備,北京證券交易所于2021年11月15日正式開市,中國資本市場改革發展的又一重大戰略部署從藍圖變為現實。北交所平穩起航,為中國經濟高質量發展注入了新動能。

其實,北京證券交易所并非橫空出世,百年前的北京也曾設立過交易所,并且是我國首家由中央政府核準的證券交易所。回首資本市場百年風云,北交所的前世今生值得我們重新翻閱……

2021年9月3日,北京證券交易所注冊成立。它是經國務院批準設立的我國第一家公司制證券交易所,受中國證監會監督管理。11月15日,北京證券交易所正式揭牌開市。

這是當代中國資本市場的一件大事,北京證券交易所是繼滬深交易所之后的第三個全國性證券交易所。北京證券交易所的成立,對于進一步健全多層次資本市場,加快完善中小企業金融支持體系,推動創新驅動發展和經濟轉型升級,都具有十分重要的意義。

證券交易所是一個古老而有生命力的商業模式,而“北京證券交易所”也不是一個新名稱。早在民國時期,就曾經設立過“北京證券交易所”,而且無獨有偶,它正是我國歷史上第一家由中央政府核準的公司制證券交易所。只不過它的背景不同,意義自然也不可同日而語。

證券交易所是股份制經濟發展的產物。中國近代歷史上第一家通過發行股票籌集資金興辦的股份制企業,是1872年成立的輪船招商局。此后,在1880年前后,先后有近40家企業通過在市場上發行股票籌資得以創辦,掀起了洋務運動時期股份制企業興辦的一個小高潮。股票的發行催生了股票交易的需求,在交易所建立之前,股票交易買賣活動固定在上海福州路的惠芳茶樓,這如同西方國家的初始股票交易都發生在咖啡館。1914年12月,在著名實業家張謇的全力主張下,北洋政府頒布《證券交易所法》,這是近代中國第一部關于證券交易的法規。1916年,孫中山和虞洽卿首先發出創設上海交易所的倡議。然而正當上海交易所為證券和物品是合辦還是分辦問題爭論不休時,1918年,我國歷史上第一家由中央政府核準的證券交易所——北京證券交易所成立了。兩年后,北洋政府批準的上海華商證券交易所和上海證券物品交易所相繼成立。

1918年6月5日,由王景芳、岳榮堃、曲卓新、李景銘、陳福頤、羅鴻年等數十人發起組織,在北洋政府的批準下,北京證券交易所正式開業,股份金額為100萬元,王小宗為理事長,沈芝舫、張蓉生為常務理事,粱渙濤為經理。北京證券交易所的建立是北洋政府為應付國內四分五裂的局面而不斷發行公債和向銀行借款的結果,并非是中國民族資本主義工業高度發達的產物,而是隱含著當時國內政治的種種需要。政府公債和國庫券發行最多、最濫的時期,便是北京證券交易所最繁榮、最興旺的時期。有資料記載,1912年至1926年,北洋政府總共發行27種公債,發行總額計612062708元,其中絕大部分是1914年后發行的,以1918年、1920年、1921年三年發行最多。

北京證券交易所位于前門大街114號,其運作除了受其章程約束外,還有北洋軍閥政府《證券交易法》(1914年)和《證券交易所法施行細則》(1915年),以及國民黨政府《交易所法》(1929年)等法規和條例予以規范。所內設號頭(即經紀人)60名,每位經紀人要向交易所繳納保證金5000元,而交易所也要向國庫繳納保證金。交易所的辦公時間和銀行相同,即上午10點至12點,下午14點至16點。一般來說,買賣成交均在上午進行,以便下午進行交割。當時交易所內交易的對象有政府公債、中外銀行發行的鈔票和股票,交易方式分為現貨和期貨交易兩種。

1922年至1928年是北京證券交易所發展的黃金期,當時北京證券交易所是北洋政府公債最直接的銷售市場,公債交易非常活躍。以1923年為例,我們來研究一下北京證券交易所當年的運營情況。一份報告書對當年度的運營成績作了簡單的總結:

1.6月份開始期貨交易,交割有序;

2.經紀人保證金一律改收現金,取締之前的代用品;

3.矯正私做交易之風。

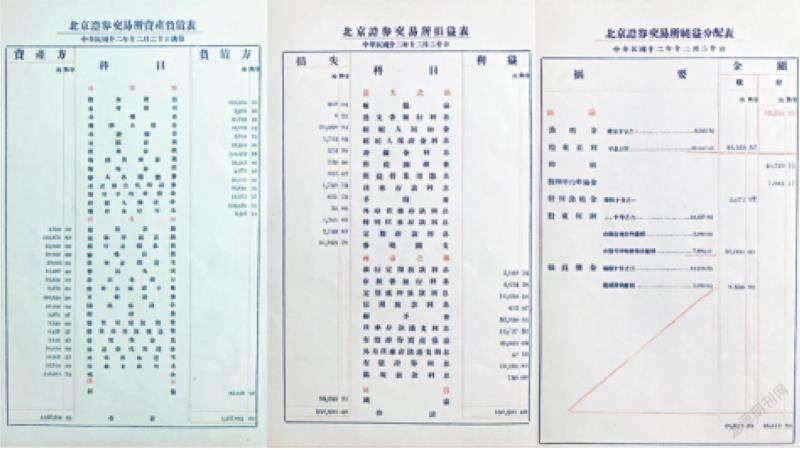

雖然也用復式記賬法,但這份報告與現在的報表格式還是有很多不同。實收股本共計60萬元。當年共實現凈利潤85255.23元,主要收益來源為“經手費(手續費)”“有價證券買賣損益”“各種利息收入”。當年凈利潤的分配次序為:公積金10%、股東正利(約定股息率6%)。扣除這兩項后再做分配:特別公積金(10%)、股東紅利(60%)、職員獎金(30%)。股東不僅有約定的股息,而且收獲了大部分剩余凈利潤的分配權。真正實現了股東作為公司所有人享有分配資產收益的地位,同股同權。

交易所主要交易對象以政府公債和金融公債為主,股票交易冷清,品種稀少,僅有中行股票和電車股票兩個品種。

民國十二年(1923年)北京證券交易所資產負債表、損益表、純益分配表

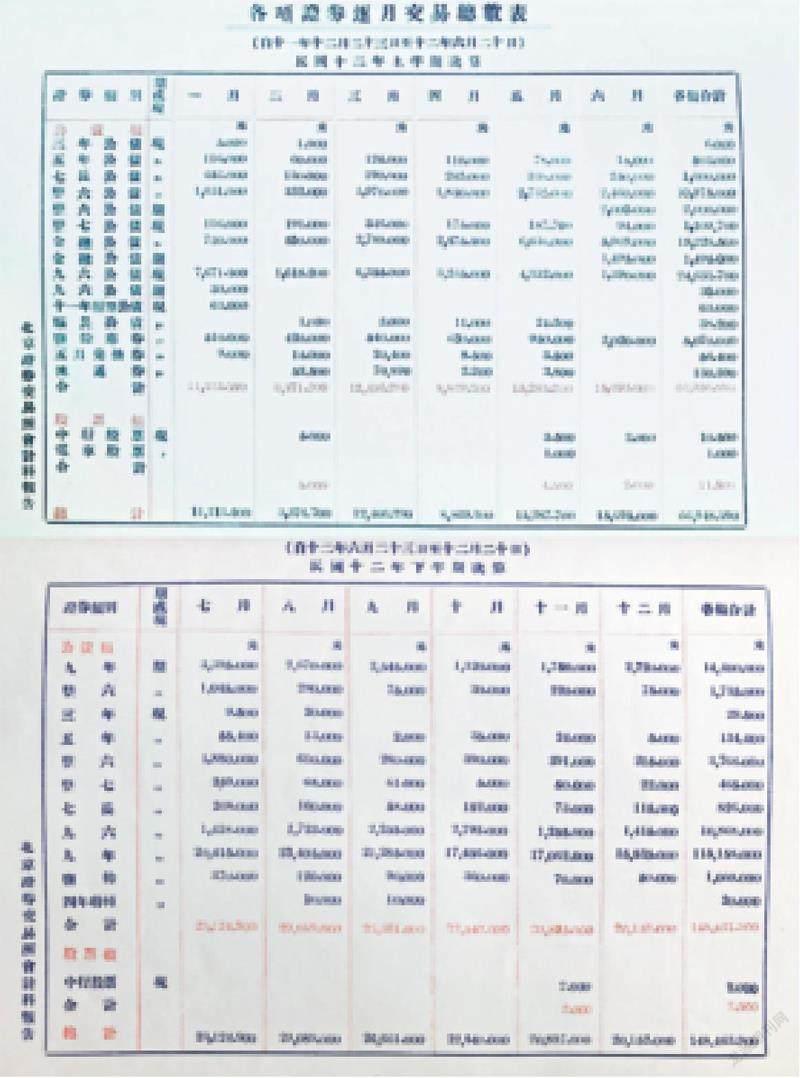

民國十二年(1923年)1月至12月各項證券逐月交易總數表

隨著北洋政府垮臺,1928年國民黨政府定都南京,北京改為北平,于是在1929年,北京證券交易所改名為“北平證券交易所”。此時,政府所發行的公債多集中在上海,各銀行總行又相繼遷往上海,導致北京的資金多數流至外埠,失去了經營公債地利優勢的北平證券交易所日漸蕭條。抗日戰爭爆發后,北平淪陷,北平證券交易所于1939年初被迫停業。

北京(北平)證券交易所成立于1918年,它的營業期限為10年,到1928年屆滿。后來遵照證券交易所章程,北京證券交易所呈請并經過實業部令準又續展營業10年。該股票即為1929年屆滿后重新換發的股票,票面100銀元(5股*20銀元/股),理事長已由王小宗改為李介如(曾任山東財政廳廳長),而理事長仍然是沈芝舫,此時已更名“北平證券交易所”。

民國十EiwhQ4XHLZaZZsNAfwPEDm/VCEfv7nJG9fosr2d5XtI=八年(1929年)北平證券交易所股份有限公司股票

該股票的背面記錄了官利和紅利的支付記錄,官利是指約定支付的固定股息。北平證券交易所分別在第十一屆(1929年)、第十二屆(1930年)和第十三屆(1931年)按期支付了官利和紅利,而之后的三年均未支付官利和紅利,直到第十七屆(1935年)一并補發了第14屆(1932年)、第16屆(1934年)和第17屆(1935年)的官利,而并未支付紅利(可見盈利情況不樂觀),至于為什么跳過第15屆(1933年)不得而知,猜測可能因為北京抗戰開始而導致經營不正常或未盈利。

北京證券交易所時期2號經紀人徽章

中華人民共和國成立后百廢待興,由于官僚資本主義、民族資本主義經濟的廣泛存在以及貨幣不能迅速統一等問題,市場上的投機活動猖獗,游資眾多。為了加強對金融的管理,疏導游資、獎勵投資、繁榮經濟,經過中國人民銀行報請政務院批準,北京證券交易所于1950年2月1日正式開業。與北洋政府時期的北京證券交易所不同,此時交易所交易的品種主要是股票,剛成立時由于沒有合適的北京股票上市,所以選擇了天津上市的啟新洋灰公司、開灤煤礦公司、江南水泥公司、東亞企業公司、仁立毛呢公司、耀華玻璃公司這6家公司的股票上市,這也充分反映了當時北京產業基礎的薄弱。

北京證券交易所剛開業時,客戶大量增加,業務非常活躍,收入也相當可觀。后來由于經紀人的一些違規交易行為,同時隨著整個國家對資本主義商業的社會主義改造的不斷深入,使得北京證券交易所加快了退出社會主義經濟的歷史舞臺,1952年2月21日宣告停業,為時只有兩年。

而如今,北京證券交易所應新時代而生,旨在打造一個專門為創新型中小企業量身定制的融資主陣地。中國經濟體的崛起、技術的進步、中小企業的蓬勃發展、創新創業熱情的高漲……時代賦予的使命必將令北京證券交易所擁有光明的發展前景,載入中國資本歷史史冊并為后人所銘記。

2021年11月15日,北京證券交易所正式開市,中國資本市場改革發展的又一重大戰略部署從藍圖變為現實。(本圖由CNSPHOTO提供)