實物國債知多少

趙愛國 鄭明輝

國債是國家發行的債券,是人民政府根據信用原則,以承擔還本付息責任為前提而籌措資金的債務憑證。我國曾在1950年、1954年至1958年、1981年至1997年這三個時期大規模發行了人民勝利折實公債券、國家經濟建設公債、國庫券、國家重點建設債券、國家建設債券、保值公債、國家投資債券等系列國家實物債券。從1998年開始,國家債券的發行全部采取電子化方式,實物債券成為了歷史,它們見證了我國社會主義革命與建設的發展歷程。

1950年人民勝利折實公債劵 中華人民共和國剛成立時,為了能及時解決財政赤字和通貨膨脹,穩定國民經濟,1950年1月5日,全國發行了人民勝利折實公債券,即公債的募集與還本付息均以實物為計算標準,從而保護了公債購買者的利益,達到了支援全國解放戰爭,迅速統一全中國,以利安定民生,走上恢復和發展經濟的目的。

折實公債券單位定為“分”,面額有1分、10分、100分、500分4種,共發行1.48億分。由于債券不得進入市場流通,不得向銀行貸款、抵押和買賣,所以起到了回籠貨幣、赤字下降、穩定物價的作用。1956年11月30日,公債全部清償完畢。

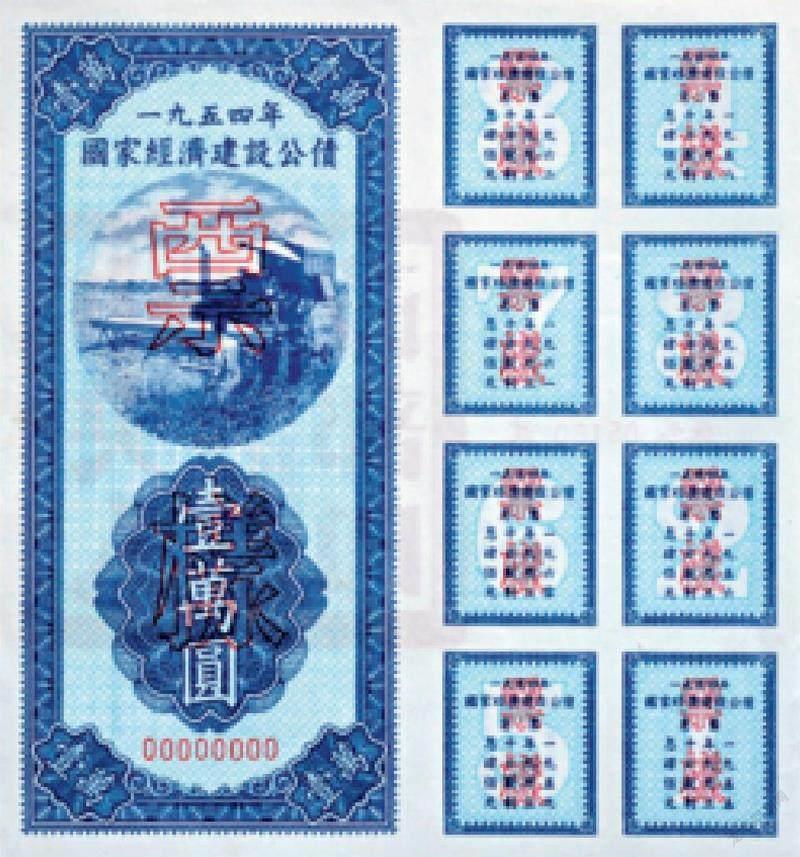

1954年至1958年國家經濟建設公債 “一五”計劃和基本建設大大超過國家財政財力的供給。為了解決經濟建設中的資金缺口,中央人民政府決定發行公債,主要用于國家經濟建設,故定名“國家經濟建設公債”。該公債從1954年開始連續發行5年,于1958年結束,每年都超額完成發行計劃,直至1968年才全部兌付完畢。可以說,國家經濟建設公債的發行為國家提供了巨額的建設資金,對當時的國家經濟建設發展起到了巨大的作用。

1981年至1997年國庫券 為了適當集中各方面財力,進行社會主義現代化建設。國務院決定從1981年開始發行中華人民共和國國庫券。到1997年底,17年間共發行78個品種的實物國庫券,累計集資3025億元建設資金。從1998年開始,因實物債券存在成本高、保管難、防偽難、手續繁等原因,國債發行就全部采取憑證式、記賬式等方式,我國發行使用了近50年的國家實物債券成為歷史。

1954年國家經濟建設公債壹萬元票樣

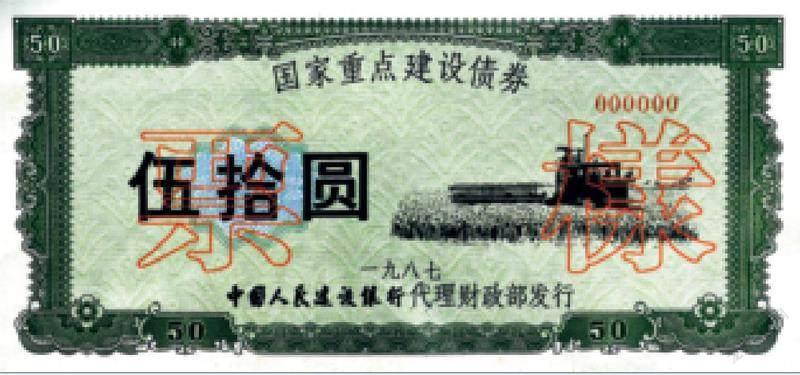

1987年至1988年國家(重點)建設債券 為了壓縮國家預算外固定資產投資規模,調整投資結構,更好的集中資金保證國家重點建設需要,1987年4月1日,由中國人民銀行、國家計委、財政部、中國人民建設銀行聯合制定發布了《關于發行國家重點債券的規定》,由國家委托中國人民建設銀行代理發行,債券背面加蓋“中國人民建設銀行”公章,計劃發行55億元,發行對象主要為地方政府、部隊、全民和集體企業單位(50億元)及個人(5億元)。面額有50元、100元兩種。

由于個人發行量小、回收徹底,存世量極少,此債券成為至今筆者還未見到的實物券,其票樣也未見有關部門發行公布。

1988年,為了籌集國家重點建設資金,國務院決定發行國家建設債券。同年4月25日,中國人民銀行、財政部聯合發出了《關于發行1988年國家建設債券的通知》,計劃發行80億元。發行對象為金融機構、基金會組織和城鄉居民。債券面額為100元、500元、1000元和10000元4種。由于當時城鄉居民收入普遍較低,發行面額較大,購買者不多,加之對公發行面又不寬,因此只發行了35億元,沒有完成發行計劃。

保值公債 1988年,我國經濟面臨嚴重的通貨膨脹,為了穩定貨幣和市場,中央出臺了治理經濟環境、整頓經濟秩序、全面深化改革的方針。為了進一步調整經濟結構,籌集經濟建設所需資金,國務院決定于1989年發行保值公債。發行對象為城鄉職工、居民、個體工商業者、各種基金會、保險公司和其他流通領域公司等。該公債計劃發行120億元,面額為20元、50元、100元和5000元4種,發行期限為三年。

由于公債采用浮動利率,并同時加保值貼補率,年利率隨中國人民銀行規定的3年定期儲蓄存款利息浮動,外加1%,可向銀行抵押,也可以轉讓,因此很受投資者的歡迎而超額完成了發行計劃。

1987年國家重點建設債券50元票樣

1988年國家建設債券100元票樣

1989年保值公債20元票樣

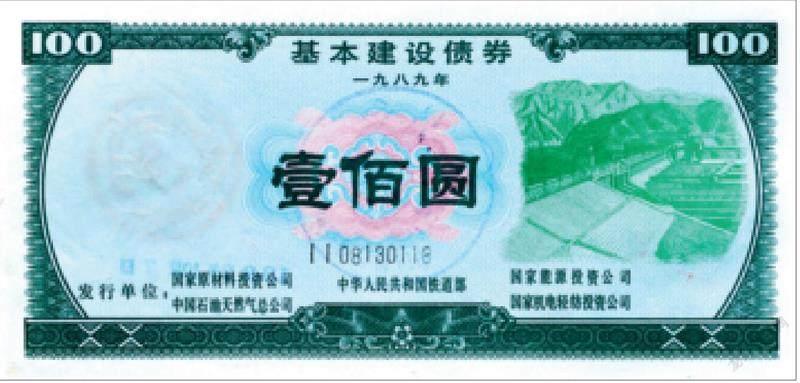

1989年基本建設債券100元

1989年基本建設債券 為了保證國家重點建設資金的需要,經國務院決定,1989年向社會發行基本建設債券。債券由國家計委和中國人民銀行共同組織工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行代理國家能源投資公司、國家原材料投資公司、國家機電輕紡投資公司、中國石油天然氣總公司和鐵道部統一發行。債券本息由上述公司和鐵道部共同負責償還。

債券期限為三年,面向社會發行,發行對象是全國城鄉個人。發行總額為55億元,債券面額有100元、500元兩種。

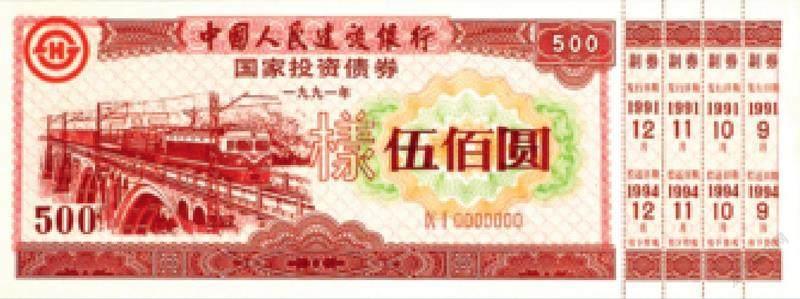

1991年至1992年國家投資債券 為了彌補建設資金的不足,廣泛籌集社會資金,支持國家重點基礎工業和基礎設施的建設及重點技術改造。國務院決定1991年由中國人民建設銀行和中國工商銀行共同發行國家投資債券,計劃發行100億元。其中用于基本建設80億元,由中國人民建設銀行發行;用于技術改造20億元,由中國工商銀行發行。兩行發行的債券面有明顯區別,債券期限為三年,到期一次還本付息,債券由城鄉居民、企事業單位、金融機構自愿認購。

為了繼續彌補國家重點建設資金的不足,廣泛籌集社會資金,國務院決定1992年繼續由中國人民建設銀行發行國家投資債券40億元,債券面額有500元和1000元兩種,期限5年。中國人民建設銀行作為債務人,由財政部提供擔保。其他發行條件和管理事宜基本比照1991年國家投資債券的通知辦法執行。

國家債券是繼人民幣、兌換券等國家貨幣收藏中的一個較大門類品種,是與人民幣有密切關系的票債券。債券發行的審批、設計、印制、發行都類似人民幣的程序,有極高的收藏價值。

1991年中國人民建設銀行國家投資債券100元與500元票樣

1991年中國人民建設銀行國家投資債券100元與500元票樣

1992年中國人民建設銀行國家投資債券1000元票樣

國家債券是以國家名義,由政府向人民群眾、團體單位發行的“金邊債券”,背后的紅色印章彰顯了債券的權威性。由于當時的國家體制、歷史環境、生活水平等條件決定了國家債券到期兌付的比例極高,留存社會的數量與退出流通的人民幣相比要少得多,尤其是高面額的國家實物債券更是鳳毛麟角。目前能收集到全套人民幣的藏家不少,但能收集到所有國家債券的藏家卻極少。

國家實物債券的印制全部采用高質量的印刷紙、水印紙和先進的印刷技術。比如人民勝利折實債券采用膠版印刷,底紋相襯、方形大印、和諧明快。再比如國家經濟建設公債采用膠版印刷為主,兼有凹凸印刷,主題圖案反映了我國工農業生產發展建設。另外,國庫券等債券采用了印制外匯兌換券的紙張,采用膠印、凹凸套印印制,分為有水印和無水印兩種。票面文字有繁體字和簡體字。它們設計精良,品種繁多,內容豐富。這些債券圖案包括國家經濟建設、工業農業、交通運輸、國防建設及風景名勝等,恰似一部濃縮的經濟建設發展史。值得注意的還有,1955年、1956年票面以舊幣“萬”元為單位;1954年以前票面有方形章“中央人民政府財政部印”字樣,以后均為帶有國徽的圓形章“中華人民共和國財政部”字樣。