用“散裝”視頻,漫步生物學的世紀

項漢秋

2021年是知識自媒體博主爆發的一年。而有一位常年奮斗在教學和科研一線的教授,用專業的實證主義實驗風格,解答大家生活中的生物學問題。他的作品頻頻得到各級媒體青睞,成為眾多媒體和平臺爭相轉載,創造千萬級流量的優質內容基礎。

這位默默不走尋常路的博主,就是好看視頻“好看博士團”成員、優質科學領域創作者、“李旭的散裝生物學”賬號作者、中科大生物學副教授李旭老師。

緣起:閱歷、責任、機緣

一個科研、教學、學工、行政、黨務工作連軸轉的高校教授,為何非要在百忙之中再給自己增加壓力制作科普視頻?

李教授對我們解釋了其中的原因:

李旭老師讀書可謂一帆風順,本科考入中國科學技術大學,然后保研、碩博連讀,接著留校任教,并陸續從事科研、學工、黨務、管理工作。

豐富的經歷,讓他對學生群體以及民眾在生物學和醫學基礎素養方面的匱乏現狀以及自己擔負的責任,有了新的看法。

“生命科學領域的發展速度其實非常的快……(但)大多數人其實并不能夠享受到這些科學技術進步帶來的紅利,反而深受醫療、保健、健身、美容等領域的謠言以及虛假宣傳之苦。我的初衷,就是希望能夠利用視頻這一傳播迅速、受眾廣泛的載體,把更多正確的并且有用的生物學常識最大限度地傳遞出去;希望能通過自己的努力,讓民眾盡可能多地了解生物學常識,進而借助生物學技術成果為生活帶來更多安全和健康。”

在李教授決定制作科普視頻的時候,更好的機緣也來到了他的面前,“好看視頻科普負責人周曉娟老師,對我這個一竅不通的科普新人進行了熱情而耐心的幫助和指導。進一步接觸后,發現這是一個尊重知識、重視知識質量,而不會過度關注流量的視頻平臺,這種平臺調性非常適合我這種有明確知識傳播目標的科普人。”

就這樣,李教授在平臺支持下,遠離一般平臺浮華的流量考核風氣,沉下心來用科普工作者的專業和責任感,摸索視頻新人如何做好內容的道路。

摸索:讓科學更接地氣,讓生活更講科學

作為一名優秀的高校教師,李旭教授的視頻創作之路開始時,曾經想直接把自己優秀的教學風格和拿手的內容,更加平實風趣地表現在大家的面前。但他很快發現,效果并不算好。因此他把賬號名正式定為“李旭的散裝生物學”,“不是用完整的章節體系,而是一個個接地氣的小問題去吸引受眾來了解一些分散的生物學知識,然后在不同的故事中,把這些知識串聯起來,讓觀眾對我們生活中會接觸到的生物學和健康問題,逐漸形成基本的正確認識。”

而“前沿高端技術進步新聞”方面,則盡量把它們當作生活相關科普知識的一種延伸。因為李教授也發現,“(很多專業背景博主)由于院校教材更新滯后,或者畢業后沒有條件持續學習更新知識庫,依然在傳播一些近年來已經被研究證據推翻的錯誤觀點”,這也鞭策他把最新的研究成果,更接地氣地展示在大家面前。

收獲:觀眾的配合、互動,是最大的成就感

隨著“李旭的散裝生物學”賬號的重新定位,為了真正地接地氣,李旭教授祭出了科研工作者的法寶——實景、實驗。

例如,在科大校園也西湖畔背對著6只可愛的黑天鵝拍的《黑天鵝睡覺為什么喜歡金雞獨立》,是他覺得最滿意的一個作品,因為得到了周圍群眾的熱烈響應和配合。

“因為是實景拍攝,周圍總是圍滿了觀眾,而且大家也特別的配合我,在我講述的時候,都屏息靜氣,以免干擾到錄音;而每當一段結束的時候,周圍的老師、學生還有小朋友們就會和我一應一和,甚至還連聲叫好,氣氛非常熱烈,這算是我拍科普視頻過程中最特殊的一次體驗。”

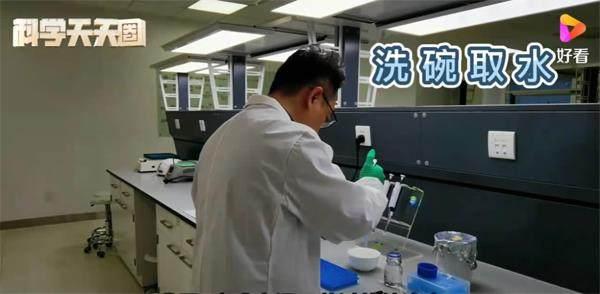

小小的燙碗洗碗風俗,李教授動用了專業的實驗室和儀器驗證效果

而《燙碗殺菌實驗》引起最多共鳴,出乎他的意料。

“有的觀眾描述兩廣地區吃飯時隨時有小火爐煨著開水,殺菌條件一流;有的觀眾擔心我兩個實驗中所涉及的細菌種類不一樣,耐高溫的能力也會不同,給了我很好的修改建議;還有觀眾最開始給我的留言簡單粗暴,非常不友好,但我還是認真回復,先針對他說得對的部分進行了肯定,然后針對他不滿意的地方逐條詳細進行了解釋,告訴他之所以會對我的視頻有這么大的誤解,主要原因就是沒看完。經過這樣的一番解釋,他原來的疑惑和情緒都得到了疏解,又認真看完了一遍我的視頻后,成為了我的粉絲。和粉絲之間的互動,對我而言是一個重要的學習交流并且順便進一步做科普的好機會,是我非常珍惜的二次科普陣地。”

在創作、發表這些視頻過程中,觀眾在制作過程中配合,在發表后的積極互動與肯定,成為了李教授堅持將賬號做下去的最大動力和成就感。

感悟:不好干、別焦慮、暫不“恰”

有樂也有苦。作為非媒體人士,李教授個人制作視頻,也感嘆科普視頻“不好干”。

《暈車暈船暈飛機》的一期,他提前吃了雙份的暈車藥,想在船上實景解說暈車暈船的生物學原因,沒想到風浪太大,連一半都沒能錄完就已經爬不起來了,后來反復補救,才將作品做了出來。

同時,做科普和以前教學、科研大不一樣,李教授仍然是在不斷地摸索。

在家中搭景,家人做“演員”,實驗加演出,用愛發電是李教授現在的創作狀態

他正常的教學、科研、管理任務一直都很重,科普視頻只能在有限的業余時間里去完成。除了頻繁更新帶來的壓力外,如何符合傳播規律也是他一直考慮的問題。

同時,自媒體販賣焦慮之風也讓他感到擔心:“我自己不會選擇制造焦慮或者夸大其詞的表現套路。但正是因為這種選擇,可能會讓我的視頻傳播效率相對較低,這也是我期待平臺和媒體對我的科普活動給予更多支持、推薦的原因。”

說到焦慮背后的“恰飯”,李教授表示,這個問題對他而言暫時還太遙遠了點。但科普工作能夠通過不斷為社會和觀眾創造收益,產生一定的商業價值,只要對得起自己的“專業”和“良知”,堂堂正正站著“恰飯”,不是一件壞事。

“現階段我就夢想著,什么時候才能有錢支付專業的視頻拍攝費用,好解決自己在家里拍攝造成的大量返工問題。”

寄語:在生物學的世紀和大家成長

隨著“元宇宙”時代號角吹響,“腦機接口“等和生物學密切相關的技術也成為了焦點,生物學的世紀從口號變成了現實。

作為一名生物學和生命科學家,李旭教授就在通過科普和大家共同成長的路上。

“制作科普視頻,讓我真正意識到,科研人員在工作和日常生活中習慣了的說話模式,對于不懂這個專業的人而言是多么難以理解。讓我自己看待和理解事物的角度變得更加多元、更加包容,努力學習如何 ‘講人話,嘗試用平實易懂的語言,把科學知識的關鍵之處正確地傳遞給所有人,這是我今年最大的收獲。

“最緊要的一句:生物學和醫學的發展日新月異,多了解一點生命科學,對我們健康、幸福地走完這一生其實會很有幫助。讓我們一起去揭開生活的奧秘,輕松有收獲!”